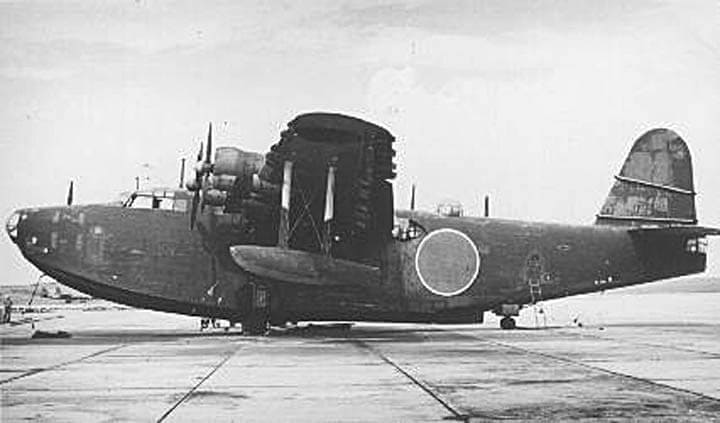

| 二式飛行艇一二型 |

| 全 長 | 28.118m |

| 全 幅 | 37.969m |

| 全 高 | 9.144m |

| 主翼面積 | 160.000㎡ |

| 自 重 | 18,200kg |

| 航続距離 | 7,153km |

| 発動機 馬力 | 空冷複列星型14気筒×4「火星二二型」(三菱) 1,340馬力×4 |

| 最大速度 | 454km/h |

| 武 装 | 7.7mm機銃 1挺 20mm機関砲 5門 爆弾60kg16発、250kg8発、800kg2発 いずれか |

| 符 号 | H8K2 |

| 連 コードネーム | Emily(エミリー) |

| 製 造 | 川西航空機 |

| 設計者 | 菊原静男 |

その他の型式

| 二式飛行艇一一型 |

| 全 長 | 28.118m |

| 全 幅 | 37.969m |

| 全 高 | 9.144m |

| 主翼面積 | 160.000㎡ |

| 自 重 | 12,502kg |

| 航続距離 | |

| 発動機 馬力 | 空冷複列星型14気筒×4「火星一二型」(三菱) 1,380馬力×4 |

| 最大速度 | 433km/h |

| 武 装 | 7.7mm機銃 1挺 20mm機関砲 5門 爆弾60kg16発、250kg8発、800kg2発 いずれか |

| 符 号 | H8K1 |

名実ともに万能機 圧倒的世界最強の飛行艇

【九七式飛行艇】が誕生した結果、海軍は更に強力な飛行艇の開発を決定。

【九七式飛行艇】を完成させた川西航空機に再び製作を命じます。

しかし一から製作するにはすでに開戦までに時間がないことがわかっていたので、基本設計は【九七式飛行艇】に基づいた、更新機としての開発となりました。

更新機は【十三試大型飛行艇】と呼ばれ、開発が始まりました。

ただ、更新機と言えど要求される内容はいつもの通りすごいもので、

・時速444km/h以上

・航続距離7,400km(攻撃時6,500km)

というスペックに加え、1t爆弾もしくは800kg魚雷2本搭載、20mm機関砲搭載、【九七式飛行艇】で皆無だった防弾性の超強化、という内容でした。

アメリカの最強爆撃機【B-29】よりも長い航続距離で、速度に関しては比較対象が飛行艇ではなく航空機になるほどの高速、さらにこの1t爆弾は主力戦艦の41cm砲に使われていた徹甲弾を【十三試大艇】(及び陸上機として開発された中島飛行機【深山】)用に改造されたものでした。

つまり、【十三試大艇】で戦艦をまともに攻撃することができるという大それたものだったのです。

川西はライバルとして【深山】がいることから、この無理な要求に果敢に立ち向かいます。

【九七式飛行艇】の成功は川西にとって大きな自信になっていたのです。

【十三試大艇】は異常な要求ではありましたが、まず川西は【九七式飛行艇】よりも更に強力になった三菱エンジン「火星」を採用することで馬力を向上。

続いて胴体の設計を見直すことになりましたが、【九七式飛行艇】でも細かった胴体は空気抵抗を抑えるためにさらに1割削られています。

しかし陸上機や艦載機よりも空気に触れる箇所が多い飛行艇は、このような徹底した空気抵抗の軽減が重要でした。

側面からは想像されないほど、正面から見ると細い胴体です。

それに拍車をかけているのが、胴体の高さです。

逆に胴体の高さは【九七式飛行艇】よりも高くなり、【九七式飛行艇】で施された支柱での翼の支えはなくなりました。

しかしこれでも着水時にプロペラに波が当たって損傷することを回避できなかったため、胴体全部の底に「かつおぶし」と呼ばれる波を打ち消す形状の装置を取り付けました。

機体には軽量で頑丈な材質の超々ジュラルミンを採用し、さらに防漏装置、自動消火装置なども設置され、当時の日本としては異例の防御力を備えていました。

乗員が最大13人となることが影響したのかもしれません。

その13人を機内で運用する上、最大24時間航行が可能であることから、機内の設備も充実していました。

仮眠室を始め、冷蔵庫、トイレ、空調など、今の民間航空機に近い設備が入っていました。

ただし気化を恐れて喫煙は厳禁でした。

武装は7.7mm機銃4機と20mm機関砲5門という強力なもの。

さらに搭載爆弾は前述の通り1t徹甲弾もしくは800kg魚雷2本でした。

しかし攻撃力特化ならばもっと爆弾が搭載できたのですが、【十三試飛行艇】で最も求められたのは超長航続距離であるため、とにかく絶対に譲れなかったのは燃料搭載量でした。

過荷重で15,000リットルと、この巨体を24時間飛ばし続けるために無茶苦茶な量を搭載できるようになっていました。

ただ、【十三試大艇】は水上航行時と飛行時のバランスが非常に絶妙だったゆえ、少しでもいい加減な水上滑走や飛行を行うと途端にバランスを失います。

特に問題となったのが水上滑走時で、前述の「かつおぶし」だけでなく、滑走中に機体が不必要にバウンドしてしまう「ポーポイズ現象」の対策も必要でした。

「ポーポイズ現象」は機体を傷める原因となりますが、操縦士がきちんと操縦すれば回避できるため、その補助として風防の前に「かんざし」と呼ばれる直立の棒を立てました。

また風防には水平の横線を引き、この横線と「かんざし」から機体が水平を保たれているかを判断できるようにしました。

しかしこの役割をちゃんと理解していなかった現場では被害があまり軽減せず、マニュアルを作成したにもかかわらず実戦投入後も同じような事故が続きました。

このように、飛行艇の姿をした爆撃機であり戦闘機である【十三試大艇】は開発を急がせて昭和17年/1942年2月に制式採用され、【二式飛行艇】として華々しくデビューします。

なお、ライバルだった【深山】は、機体研究のベースとした【DC-4E ダグラス】がそもそも失敗作だったことから不調に終わってしまいます。

空の戦艦 連合軍が最も苦労したのは飛行艇

巨大で強力な武装、長大な航続距離を誇る【二式飛行艇】は、飛行艇史上でも傑作中の傑作です。

日本の航空機ではなかなかなかった優れた防弾性は、7.7mm機銃なんて豆鉄砲では蚊に刺されたようなもの、すでに12.7mm機銃が一般的だったとはいえ、連合軍にとって脅威でしかありませんでした。

遠くから撃てば効果がない

近くから撃てば20mm機関砲で吹き飛ばされる

下から撃てば逆にのしかかられる恐れ

動きが俊敏で速い

攻められるとなかなか逃げ切れない

「恐るべき(フォーミダブル)機体」「空の戦艦」と恐れられた【二式飛行艇】は、連合軍との戦闘にも強く、逆にアメリカの【B-25】を撃墜したり、【P-38 ライトニング】との撃ち合いでも230箇所以上の被弾にもかかわらず損傷軽微、負傷者1人で無事に帰還したりと、圧倒的な攻撃力と頑丈さから連合軍にとって最も落とすのが難しい機体でした。

また【二式飛行艇】は軽快な操縦性も求められていたため、操縦する側としても扱いやすい機体だったようです。

ただし、操縦席の高さが【九七式飛行艇】よりも高いため、一部には【九七式飛行艇】のほうが使いやすいという声もありました。

巨大な【二式飛行艇】は、島嶼部への停泊だけでなく、強力な味方「秋津洲」のサポートもあり、補給、修理なども洋上で行うことができました。

【二式飛行艇】は昭和17年/1942年3月に再びハワイに爆撃を行いましたが、これは視界が悪かったこともあり大した戦果を上げることができませんでした。

また「ミッドウェー海戦」時にも同じくハワイに偵察を行ったのですが、この時は以前に比べて警戒網が張り巡らされており、まともな偵察はできませんでした。

「ミッドウェー海戦」の敗因の1つとして挙げられていますが、顛末を見る限り、偵察がまともに成功していても果たして勝利していたかと言われると疑問です。

しかし【二式飛行艇】だけで勝てるわけはなく、【二式飛行艇】の損害は多くなくても日本の敗北が続くと活躍できる場面もどんどん減っていきました。

昭和19年/1944年に入ってからも連合軍にとっての脅威ではありましたが、開戦時よりはさすがに優位性は失われ、さらに制空権を奪われているために多勢に無勢となることも増えてきました。

空襲時も大型であることから被弾率が高く、じわじわと【二式飛行艇】も追い詰められていきます。

やがて【二式飛行艇】も【九七式飛行艇】同様、開発時から輸送機転用が計画されていたため、輸送任務も任されるようになりました。

輸送用に改造された【晴空】と【二式飛行艇】で制空権が奪われた中へ強行輸送を行ったりもしましたが、いくら大型とは言え輸送量は乏しい上、連合軍の勢いはかつての比ではなく、大した効果はありませんでした。

さらに、川西は戦争末期の日本にとって喉から手が出るほど欲しかった次世代戦闘機「紫電・紫電改」の開発に全力をつぎ込むようになり、【二式飛行艇】は生産量も激減してしまいます。

日本の劣勢によって燃料不足になっているのにもかかわらず、膨大な燃料を消費・搭載する【二式飛行艇】は運用することそのものが難しくなったという要素もあります。

終戦時、【二式飛行艇】は最後まで使われ続けたという理由もあって、残存機が【二式飛行艇】と【晴空】合わせてわずか11機しかありませんでした。

さらに終戦後も8機がすぐに処分されてしまい、最終的には3機だけが残存。

うち1機が調査を希望したアメリカに渡っています。

自国を苦しめた「飛行艇」が果たして如何なるものか、興味をもつのは当然でしょう。

結果、飛行艇の運用方法に決定的な違いがあったとは言え、戦時中のアメリカ主力飛行艇だった【PBY カタリナ】とは雲泥の差でした。

離着水こそ【カタリナ】のほうが安定したものの、他のあらゆるスペックは【二式飛行艇】の足元にも及びませんでした。

その後しばらくアメリカで保存されていましたが、やがて経費削減のために【二式飛行艇】を手放すことが決定しました。

そして昭和54年/1979年にこの【二式飛行艇】は日本に帰還し、当時は船の科学館へ、そして2004年からは鹿屋航空基地資料館で保存されています。

現在【二式飛行艇】は世界中でこの鹿屋の1機のみとなっています。

現在世界では飛行艇の需要は激減しましたが、数か国では未だに運用されています。

その数か国のうちの1つである日本は、川西の戦後の姿である新明和工業がしっかりと飛行艇の系譜を受け継いでいます。

日本は海洋国家のため、飛行艇の実用性は世界に比べて圧倒的に高いのです。

そして新明和工業が設計する飛行艇は、毎度毎度世界の注目を集める存在であり、飛行艇の性能は【二式飛行艇】以来日本の右に出るものはいないのです。