- 金剛代艦 藤本案・平賀案

- 46cm砲搭載戦艦 江崎岩吉案

- 46cm砲搭載戦艦 福田啓二案

- 46cm砲搭載戦艦 平賀譲素案

- A-140

- A-140A~A-140D

- A-140A1~B2

- A-140G、G1-A

- A-140J系

- A-140K

- A-140G0-A、G2-A

- A-140I

- A-140F系

- 日の目を見なかった大和型の先の姿

最強戦艦にたどり着くまでの軌跡

※ここでは「大和型」の数多くの設計案から、ある程度説明ができるものを抜粋して紹介します。実際の設計案とは異なる場合があります。

「大和型」建造や設計確定に至る経緯は非常にかいつまんでいます。

本稿はこちらのページの情報を多く参照しており、特にカラーの想像図に関してありがたく引用しております。

多数の資料に基づいたものですが、あくまで想像図ですのでご注意ください。

また想像図はTzoli様が描かれたものです。

「Warship Projects 1900-1950」

https://warshipprojects.com/2018/04/24/the-yamato-class-genesis/

また実在の図面、図案は「平賀譲デジタルアーカイブ」からの出典です。

https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/hiraga/page/home

Tzoli様 アカウント

日本の軍艦設計に欠かせない人物と聞かれたら、まず山本開蔵(以下敬称略)ですが、太平洋戦争に大きく関わった設計士となりますと、平賀譲と藤本喜久雄が筆頭であることは間違いありません。

(ちなみに2人の上司にあたる山本は、この2人よりも長生きでした。昭和33年/1958年4月18日没 享年90)

しかしこの2人は全く水と油のような関係で、あらゆるものが正反対でした。

わかりやすく言えば、平賀は現実的、保守的、我が強い、藤本は未来的、革新的、要求をできる限り(ともすれば限度以上に)汲み取るスタイルでした。

両者の考え方や設計した船の構造を深く掘り下げるだけでも、大変勉強になると思います。

平賀は【夕張】や重巡洋艦の生みの親でもありますが、過去の技術や考え方の発展であって、決して経験に基づかないことを取り入れたチャレンジではありませんでした。

【夕張】は極端に言えば駆逐艦をでっかくしただけですから、世界はビックリしましたが、やっていること、考えたことはしごく単純です。

日本の造船の範となっているイギリス色が濃いタイプでした。

そして「平賀不譲(ひらがゆずらず)」とまで渾名されるほど要求に対して頑固であり、また自分の考えに異常なほどの自信を持っており、そして完璧主義者で、失敗はしたことがないと堂々と言ってしまうぐらいの人物です。

一方で藤本は電気溶接やディーゼル機関が代表ですが、困難ながらも欧米で先行する技術を積極的に取り入れようとしています。

そして平賀に対して藤本は海軍の過剰の要求をできる限り叶えようと積極的にチャレンジするタイプで、非常に独創的でした。

艦尾延長による高速化という発想によって、過去の「金剛型」の活躍があると言っても過言ではありません。

イギリスの造船技術をベースにはするものの、ドイツの設計にもかなり精通、興味を示しています。

しかし度が過ぎた要求とそれを叶えようと努力した結果、非常に強力である一方で崖っぷちの安全性しかない巡洋艦や駆逐艦などが誕生してしまいます。

その結果、重心が高すぎて復原力が不足した「友鶴事件」と、未熟な溶接技術も影響し、強度不足が露呈した「第四艦隊事件」が起こってしまい、海軍史に大きな汚点を残してしまいます。

そして「友鶴事件」後に謹慎処分を受けていた藤本は、昭和10年/1935年1月に脳溢血で急逝してしまいました。

この二人と、そしてこの二人の影響を受けた者たちが苦心の末につくり上げた「大和型戦艦」。

そこに至るまでの「金剛代艦」や「新型戦艦」案、「A140」案、その姿を明らかにしていきましょう。

金剛代艦 藤本案・平賀案

さて、昭和3年/1928年、海軍は新しい戦艦の建造の準備の為に新型戦艦の設計を艦政本部第四部(設計を担当する部署)に要求しました。

変な時期だなとお思いかもしれませんが、いえいえ凄く重要な時期の検討です。

大正12年/1923年に発効した「ワシントン海軍軍縮条約」は、新戦艦の建造を10年間中止するというものでした。

しかし例外として艦齢20年を超える戦艦の代艦に限り、その戦艦を退役させることを条件に建造が許可されていました。

日本の主力戦艦で最も高齢だったのは、大正2年/1913年に日本にやってきた【金剛】でした。

「ワシントン海軍軍縮条約」の期限と【金剛】の艦齢20年はともに昭和8年/1933年ですので、どちらにしても新しい戦艦の建造が許されるわけです。

1933年起工となると、設計を練り、また新造砲を搭載するのであればそれの研究も必要ですから、ことはじっくり進めなければなりません。

昭和2年/1927年に発足した「軍備制限研究委員会」からの要求では、新造戦艦は「基準排水量35,000t以下、主砲口径16インチ以下」というものでした。

武装は最大で52.5口径41cm砲12門の戦艦であり、藤本はこの要求に基づいた戦艦の設計を任されました。

この時平賀はすでに煙たがられて海軍技術研究所の造船研究部長に左遷されています。

それなのに平賀が突然出しゃばってきたため、現実として2案が残っているということになります(内部の技師に藤本案を逐一報告させていました)。

勝手に提出する平賀も問題ですが、よいではないかと提言を許した艦政本部の罪も大きいものです。[2-P80]

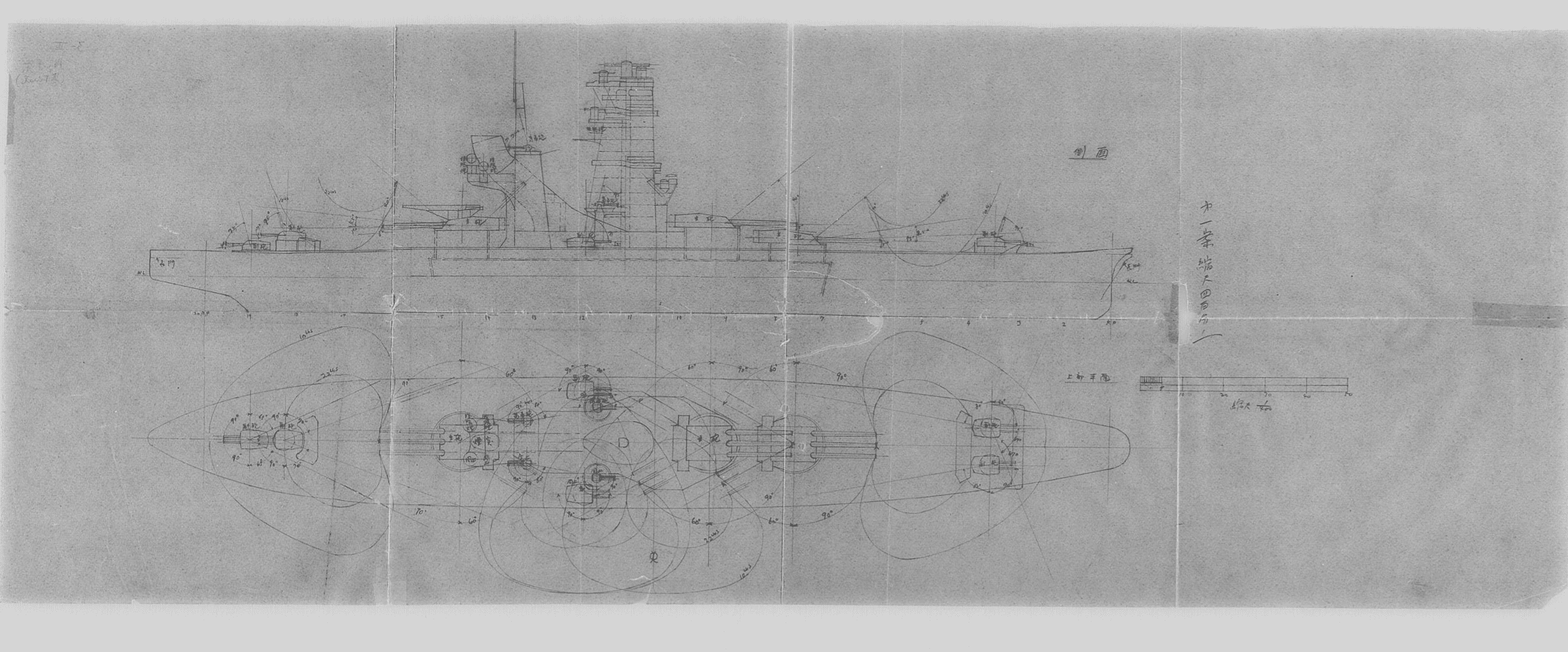

まず本命というか、本来はこれだけだったはずの藤本案(正式には艦政本部案)です。

| 基準排水量 | 35,000t |

| 水線長 | 237.00m |

| 全 幅 | 32.0m |

| 最大速度 | 26.0ノット |

| 馬 力 | 73,000馬力 |

| 主 砲 | 52.5口径41cm三連装砲 3基9門 |

| 副砲・備砲 | 50口径14cm連装高角砲? 6基12門 |

| 魚 雷 | 61cm魚雷発射管 2門 |

| 機 銃 | |

| 缶・主機 | タービン 4軸推進 |

| その他 | 水上機 2機(射出機 1基) |

全体的にダメージコントロールを重視し、防御重量は15,000tにのぼったとされています。

「金剛代艦」という割には速度は重視されていません。

「長門型」が26.5ノットのため、これに速度を合わせたものと思われます。

遠藤昭は、その後の「金剛型」のようにこの代艦も有事の際に全長を伸ばすつもりだったのではないかと推察していますが、設計案の図面に不自然な部分があるとは言うものの、想像の域を出ません。

排水量は「加賀型戦艦」よりも軽くなるため、どこかで妥協せざるを得ないのは仕方ありません。

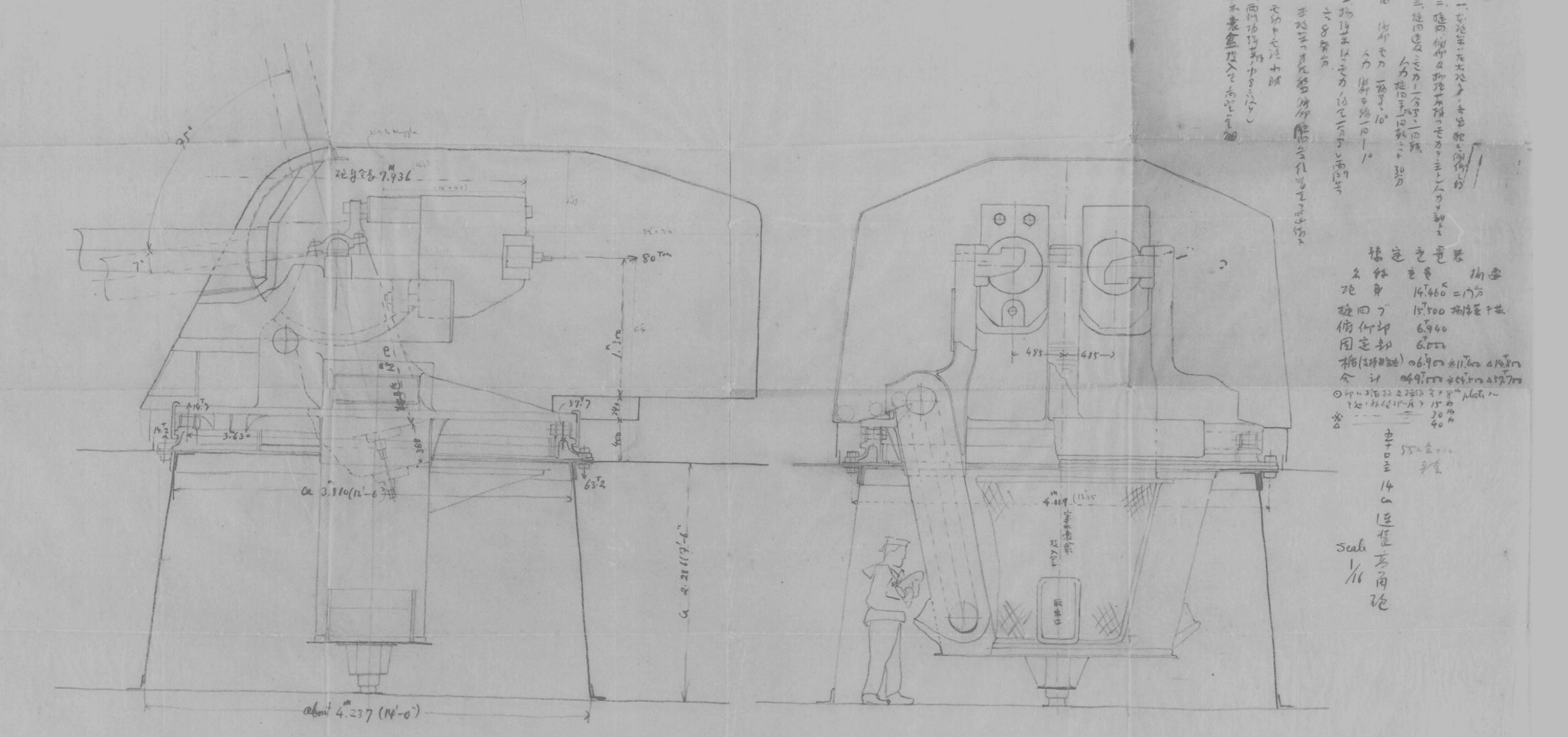

以下が残されている藤本案の図案と、副砲の図です。

艦首と艦尾に副砲が2基ずつ、両舷に1基ずつあるのがわかります。

艦尾の副砲は特に主砲を前部集中型なら見かける配置ですが、1番砲塔の前に副砲を配置するのは極めてまれです。

14ないし15cmだと副砲には当然弾火薬庫が必要なので、果たしてあの狭いスペースでうまく設備が収まったのか謎です。

どこまでの装甲が施されたかはわかりませんが、艦首艦尾という比較的薄めの部分に再び装甲を厚く張ると、重量は嵩張る上にバランスも悪いです。

さらに誘爆した時は艦首か艦尾が消し飛びますから、いずれにしても大ダメージです。

一応この設計は項目の中で「副砲防御」というものが存在しているため、完璧でなくてもそこそこの防御対策はあったのでしょう。

副砲に関しては「50口径14cm連装高角砲」とあり、ひとまず本稿ではこれを副砲としていますが、実際に新型戦艦に搭載するために考えられたものかどうかははっきりしていません。

15cm連装砲を副砲としていることもあるため、サイズに違いがある可能性があります。

またその後ろの煙突も随分傾斜弯曲していますが、後部艦橋と重なっているため実際はどのような形になるのかはわかりません。

この屈曲煙突は「長門型」で藤本が採用したものですから、次の戦艦でも排煙処理の為に取り入れたのでしょう。

藤本案は残念ながら装甲に関する資料が残っていません。

しかし平賀ほどでないにしても、排水量の関係上集中防御方式を採用せざるを得なかったでしょう。

平賀はこの案について軽量化しすぎで危険であると訴えています。

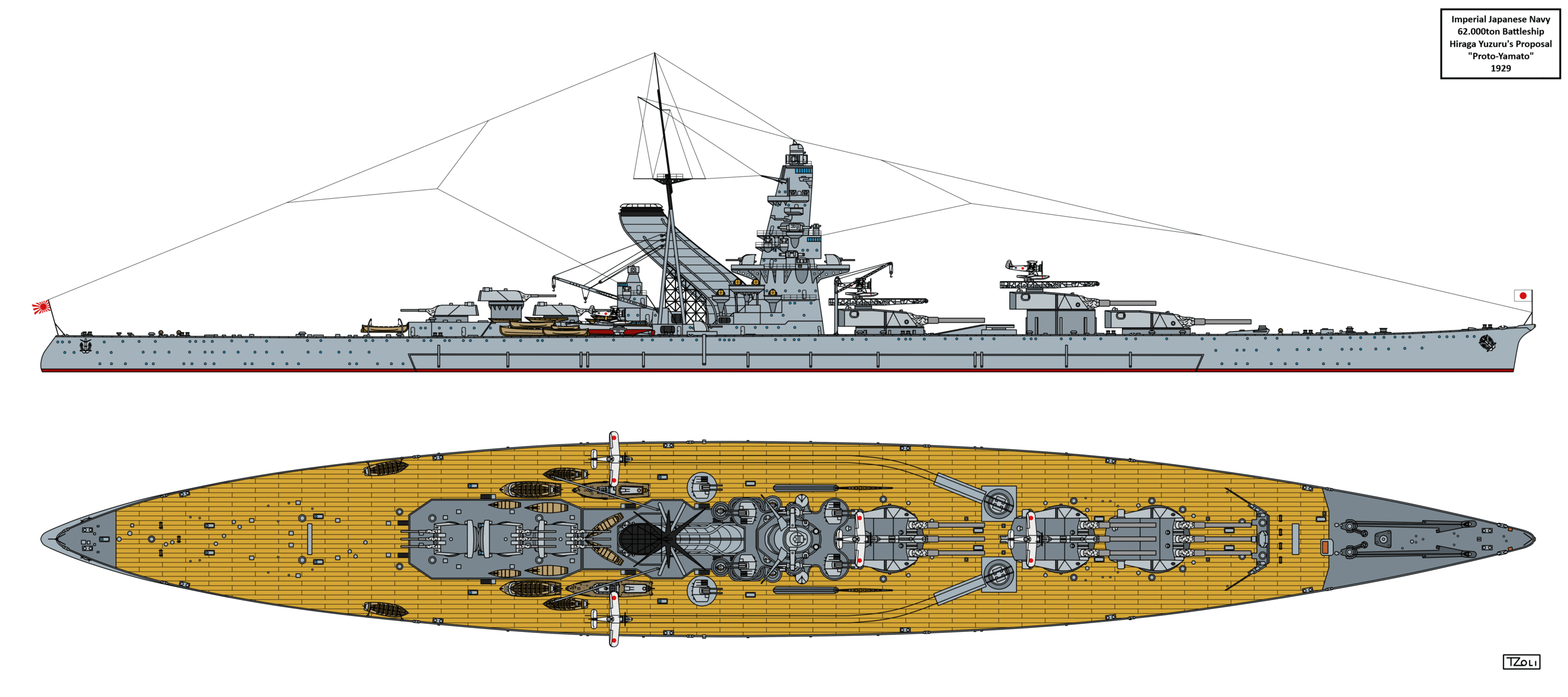

続いて平賀案です。

平賀は30,000tと35,000tの2種類のプランを用意していました。

30,000t案は35.6cm三連装砲を3基搭載としており、また艦首にかなり広いスペースがあります。

これは実在した「大和型」同様、バイタルパートを極小にするためにできるだけ中央部分に集中防御を施すためでしょう。

煙突の極端な屈曲や艦橋の傾斜は、ともに排煙が艦橋を巻き込まないための処置でしょうが、艦橋がかなり前かがみなこともあって正直かっこ悪いです。

副砲と高角砲は艦中央部にまとまっていて使用感はよさそうです。

| 基準排水量 | 35,000t |

| 水線長 | 232.00m |

| 全 幅 | 32.0m |

| 最大速度 | 26.5ノット |

| 馬 力 | 80,000馬力 |

| 主 砲 | 52.5口径41cm連装砲 2基4門 |

| 52.5口径41cm三連装砲 2基6門 | |

| 副砲・備砲 | 45口径15cm砲 16門 |

| 12cm連装高角砲 4基8門 | |

| 魚 雷 | 61cm魚雷発射管 2門 |

| 機 銃 | |

| 缶・主機 | タービン 3軸推進 |

| その他 | 水上機 2機(射出機 1基) |

35,000t案については、提出時期が昭和4年/1929年7月らしいので、藤本案に対抗して作ったと見ていいでしょう。

連装砲と三連装砲の併用は全幅を少し狭くしつつも門数を稼ぐことができるのでいいことではあるのですが、2種類の砲塔を準備しなければならないのでなかなか難しい提案です。

平賀はこの三連装砲と連装砲のセットが好きなようで、「加賀型」の時も、この後に紹介する「A-140I」もこの組み合わせでした。

にしてもあまりにも中央にものが固まりすぎて、ちょっとバランスが悪そうな気がします。

日本は駆逐艦を除いて主砲が2種類以上になることはありませんでした。

副砲はこれは逆に30,000t案の想像図と同じ配置で、舷側副砲がケースメイト式4門、そして連装砲が2基ずつ並んでいます。

この副砲も藤本案と同様に14cmか15cmかよくわかっていません。

「ネルソン級」の41cm砲を耐え切る強固な集中防御方式と、十分な装甲厚を兼ね備えた設計を見た平賀は、これまでの考えをより徹底します。

藤本案の船殻重量は無理がありすぎるので、集中防御範囲を狭くし、かつ上部構造物の重量を減らさなければならないと断言。[2-P80]

もともと集中防御範囲を集中させて比率を小さくするというのが平賀の考え方で、水平装甲は最大213mmとかなり厚く、舷側装甲は381mmで20度の傾斜がありました。

当時は装甲の性能がまだ発展途上だったためここまでの厚さですが、「大和型」と大差ないのがどれだけ頑丈なのかがわかります。

硬いところはすこぶる硬いが、その範囲が狭すぎて浮力が維持できるのとか、特に爆撃には滅法弱いという問題もあり、何事もほどほどが寛容です。

また、初期の案では「キング・ジョージⅤ世級」のような、連装砲1基と四連装砲2基という平賀案35,000t級を超える変わった形の武装の計画もありました。

これは藤本、平賀両案で想定されていたもののようで、恐らく軍からの要求があったのでしょう。

しかしこの2名の設計案は、いずれも「ロンドン海軍軍縮条約」の締結により戦艦建造の解禁が延期されたことで日の目を見ることはありませんでした。

ですがしばらく戦艦について真面目に考えることもなかった時代なので、実現しなくても本腰を入れて計画を立てたことはいいことでした。

特に「八八艦隊」時代はどれだけ攻撃力が増しても艦橋はパゴダマストだったのが、両案とも塔型艦橋になっている点は注目ですし、魚雷なし、カタパルトありなど、時代が随分変わっていることがよくわかります。

そしてここから「大和型」に繋がる巨大戦艦の構想が少しずつ立っていくわけです。

46cm砲搭載戦艦 江崎岩吉案

しばらく時が経ち、昭和9年/1934年に日本は今度は条約からの脱退通告を目前に控えていました。

「ロンドン海軍軍縮条約」は国内での大きな反発を招いており、そこから強硬派が海軍の多数派を占めるようになったほか、軍の政治への関与が強くなったことから日本は国際連盟からも脱退するほどでした。

そしてこうなった以上、海軍はアメリカに対して確実に優位に立てるほどの超強力な戦艦を建造することに、いや、しなければならなくなりました。

海軍は4月から46cm砲、さらに51cm砲の開発とその周辺のシステム作りを始めました。

日本は大正9年/1920年に「四十五口径五年式三十六糎砲」という秘匿名で47口径48cm砲の試射を行いました。

これは「八八艦隊計画」のラスボスと言ってもいい、「十三号型巡洋戦艦」に50口径46cm連装砲を搭載する計画があったため、そのための実験でした。

当時の技術ではいろいろ問題があり、射撃は9発しかできずに砲尾が破損して、尾栓が吹きとぶ事故を起こして実験は終了しました。

しかしこの経験があったことで、46cm砲ないし51cm砲の実現に向けて動き始めたわけです。

大口径砲の試射に関して言えば、実際の46cm砲の試験はどうだったのでしょうか。

46cm砲の基礎計画が完了したのは昭和9年/1934年8月。

その結果を報告するとすぐさま試作のための予算があてがわれ、製作、実験が行われました。

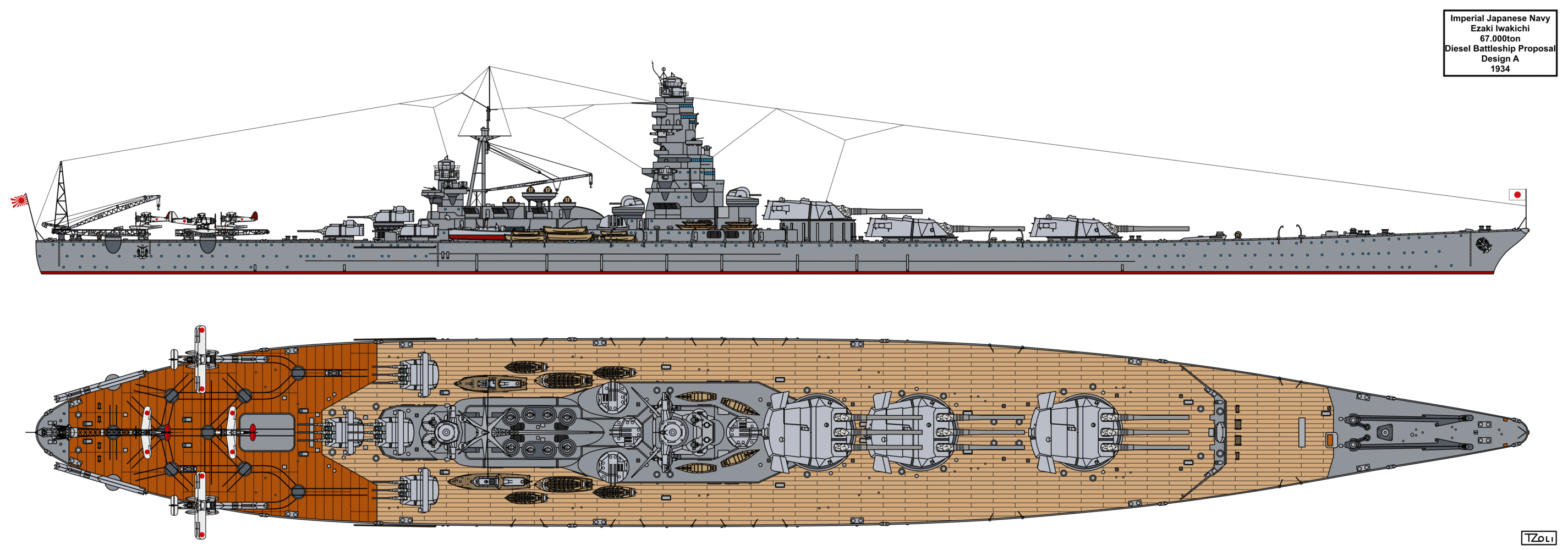

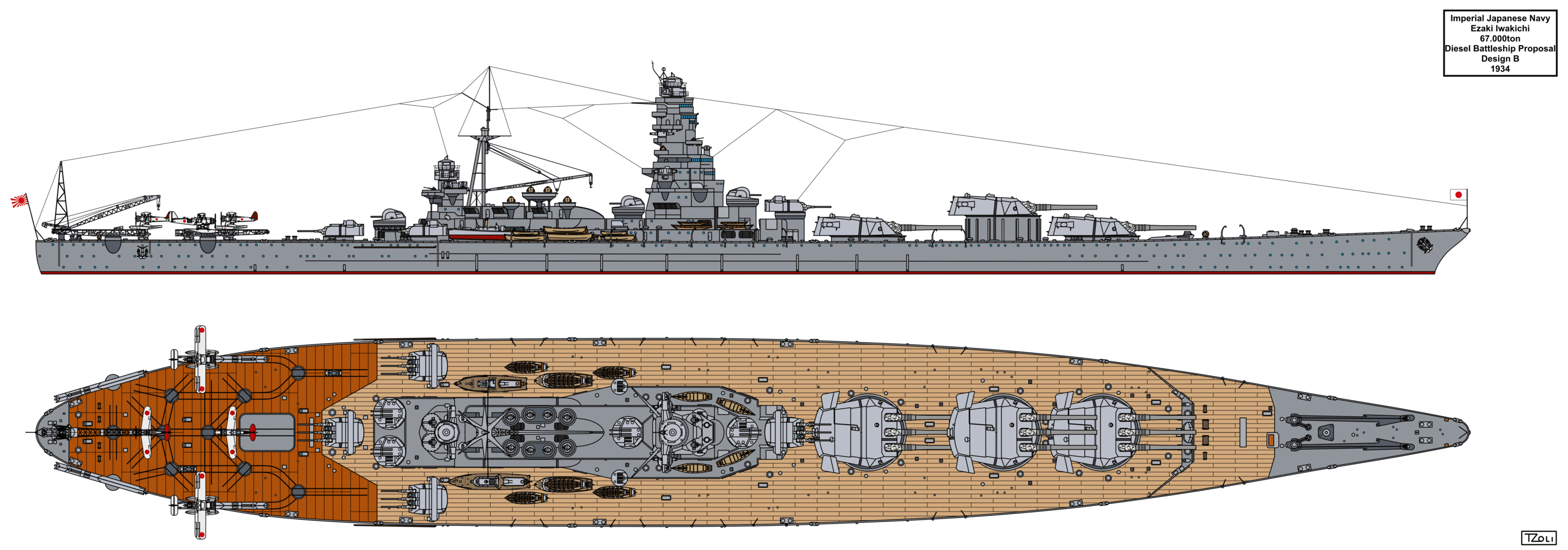

その威力は41cm砲なんてもので喜んでいたのが恥ずかしくなるほどのもので、これがもし戦艦に搭載されれば、敵はないと確信するものでした。 「ワシントン海軍軍縮条約」からの脱退を通告した段階では、日本は次の戦艦に「排水量およそ50,000t、50cm砲搭載」というものを描いていました。 この時は平賀の影響力が及ばないように藤本と江崎岩吉がいろいろ政治的に動いており、江崎とともにこの戦艦の設計に携わりました。 7月に提出された設計案の1つ目は、67,000t級で最大限の能力を発揮するために設計された戦艦です。 最大限ということで、排水量もさることながらその他もかなりぶっ飛んでいます。 藤本はもともと主砲周辺の防御をガッチガチに固めて、機関部は多少の被害は止むを得ないという考えの下で、バイタルパートを局限するために主砲を前部集中型にしたわけです。 続いてややグレードダウンした50,000t級での46cm砲搭載案です。 全長は10m超短くなりましたが、逆に副砲が1基3番砲塔の後ろに来たため前面火力はむしろ向上しています。

この時の試験では砲齢が200であることもわかっていて、砲への負担が大きくなる分、41cm砲の250よりももちろん短くなります。[1-P124]

藤本はこれに対して50cm三連装砲4基12門と50cmに対応する装甲を持ち、かつ優速である戦艦を建造しようと考えたようですが、絶対絶対絶対無理なのでこの案は消滅しています。

ちなみにこの時から46cmという言葉は表記することが許されておらず、「40cm砲特殊型」とか【94式40cm砲】のような呼ばれ方をしていました。

以下の江崎案はのちの「A-140」のような直接防御ではなく、間接防御と機関部付近への防御を少し弱める設計になっているため、排水量に対して性能が高い設計になっています。基準排水量 67,000t 水線長 301.70m 全 幅 38.4m 最大速度 31~33ノット 馬 力 140,000馬力 航続距離 18ノット:10,000海里 主 砲 46cm三連装砲 3基9門 副砲・備砲 15.5cm三連装砲 4基12門 12.7cm連装高角砲 4基8門 機 銃 缶・主機 ディーゼル機関 6軸推進 その他 水上機 4機(射出機 4基)

主砲の46cm三連装砲3基はともかくとして、全長は301mと「アイオワ級」どころか「モンタナ級」の281mすら20mも上回ります。

また6軸推進というのも前代未聞ですし、なによりも「アイオワ級」に並び立つ30ノット超の快速性も際立ちます。

当然防御も抜かりなく、20~35km圏内での攻撃に耐えうるように装甲が設計されています。

なのでこの表では見えてきませんが、主砲周辺以外の装甲に関しては「大和型」より薄いのは確実です。

またディーゼルオンリーの機関なので、煙突は艦橋横の小さな構造物だけ(両舷)で済んでしまいます。

そのディーゼルの性能があってこそですが、航続距離は驚異の18ノット:10,000海里です。

67,000tと表記されているのはミスだと思われます。基準排水量 50,000t 水線長 289.50m 全 幅 38.1m 最大速度 28ノット 馬 力 140,000馬力 航続距離 18ノット:10,000海里 主 砲 46cm三連装砲 3基9門 副砲・備砲 15.5cm三連装砲 4基12門 12.7cm連装高角砲 4基8門 機 銃 缶・主機 ディーゼル機関 4軸推進 その他 水上機 4機(射出機 4基)

ですが一方で真正面への砲撃は3番砲塔が2番砲塔に干渉するために不可能となっています。

副砲が1基前に出た代わりに、高角砲が2基後部にまわっています。

どちらの案も煙突が非常に小型で済むので、上部構造物はそんなにごちゃごちゃしていません。

またカタパルトが4基あるのもレアな装備です。

46cm砲搭載戦艦 福田啓二案

3月12日、水雷艇の【友鶴】が設計時の想定をはるかに下回る傾斜で転覆するという「友鶴事件」が発生します。

調査の結果過剰な武装とそれに伴う復原力不足が原因であると判明し、「千鳥型水雷艇」や「初春型駆逐艦」などの設計の責任者であった藤本が謹慎処分となり、技術研究所に回されてしまいました。

昭和5年/1935年1月9日、藤本はその処分が解かれ艦政本部への復帰が求められました。

調査の結果は明らかになった上、新型戦艦の設計において藤本は欠かすことのできない人物です。

ところがこれが、彼はおろか日本海軍の運命そのものを揺るがしたと言っても過言ではない結末を迎えます。

藤本はその翌日、脳溢血により急死してしまったのです。

原因は酒飲みだった彼の祝い酒の飲みすぎだとも言われていますが、はっきりわかっていません。

これはとんでもない事態でした。

何しろ日本の命運を託そうと思っていた人物が突然あの世に旅立ったのです。

失意の中でも、戦艦の設計をできる者を急いで据えて計画は走り始めました。

江崎の後ろ盾となっていた藤本が死去したことと、江崎は過去に病気による休職をしていたこともあって、続く基本計画主任には同い年の福田啓二が就任(のち第四部長にも就任)。

福田は平賀の信任を得ていたことから、以後はあちこちで平賀イズム、悪く言えば平賀の意向そのものが見て取れる形へとなっていきました。

哀れ江崎は9月の「第四艦隊事件」にて、藤本一派の一掃を企んだ平賀の動きによって呉工廠に左遷されてしまいました。

が、戦時中第四部長の福田の後任には江崎がついており、福田に比肩する実力があったことがここでもうかがえます。

平賀復権により、よく言えば現実的、悪く言えば慎重な設計がはじまりました。

とは言うものの、今後の設計案の機関は「A-140」を除いて全部ディーゼルないしディーゼルとタービンの併用であることから、頑固すぎるというわけでもありません。

海軍も藤本亡き今、設計の舵取りができるのは平賀しかいないと判断し、4月1日に造船業務を正式に嘱託しています。

その前に、福田が1934年8月にまとめていた設計案を見てみましょう。

ざっくりみると江崎の67,000t案とサイズは似ていますが、排水量は55,000tとぶっ飛んではいません。

主砲は46cm三連装砲3基で変わりませんが、機関はディーゼルのみで速度は26ノットと控えめです。

煙突が艦橋の後ろについたことで、艦橋はもたれかかるような江崎案とは異なり前傾姿勢になっています。

その後ろには十字に配置された高角砲と両舷4基ずつの三連装機銃が見えます。

艦後部の副砲は15.5cm連装砲となっており、その後ろには航空関連施設と艦載艇がひとまとめになっています。

46cm砲搭載戦艦 平賀譲素案

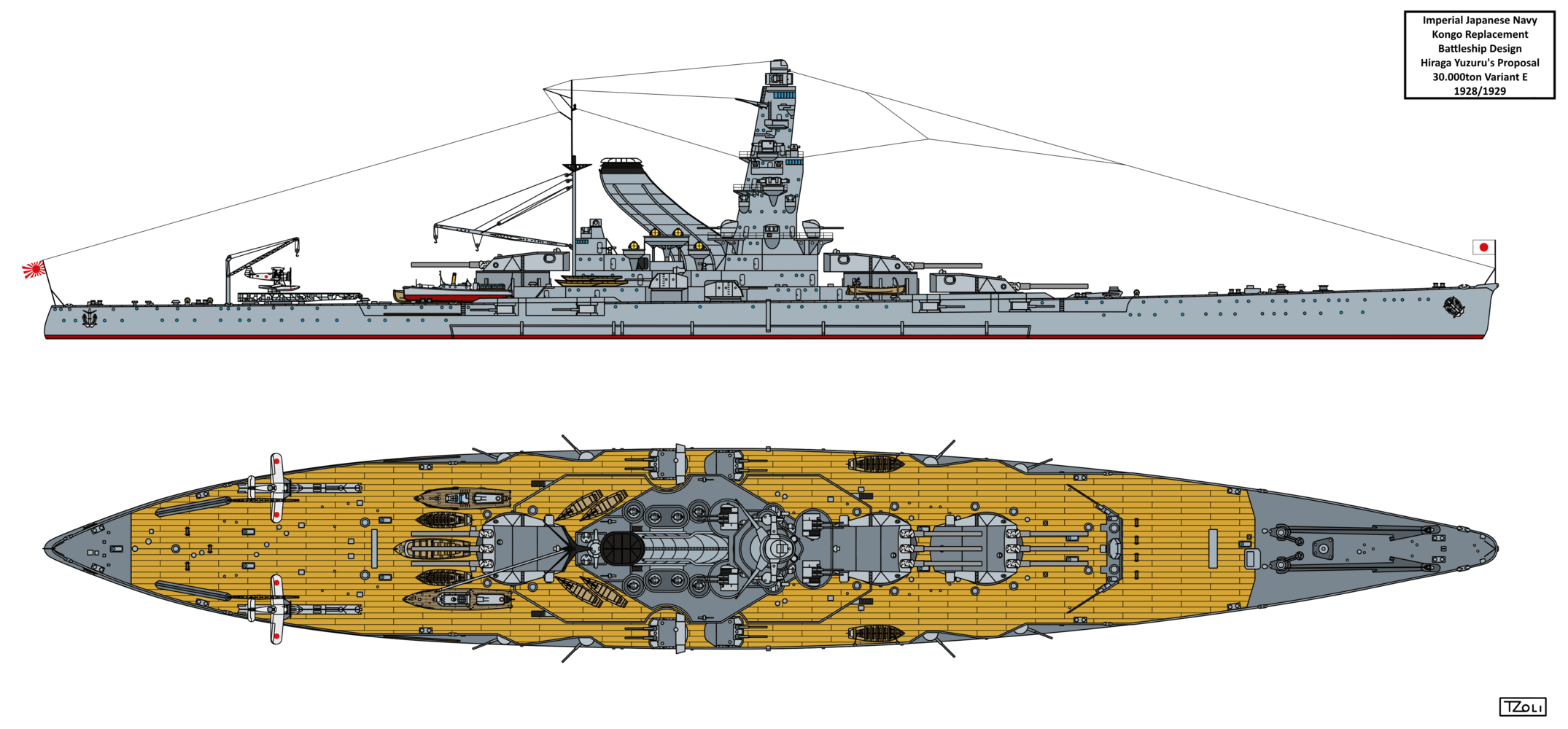

平賀は昭和9年/1934年9月に無条約下での大型戦艦のイメージをすでに描いていました。

その想像図がこちらです。

画像には1929とありますが、当時はまだ12.7cm連装高角砲が存在しません。

遠藤はラフスケッチにある「S・4・9・7」の表記を、「四部製図工場 9月7日」と読み解いています。

| 基準排水量 | 62,000t |

| 水線長 | 289.50m |

| 全 幅 | 37.1m |

| 最大速度 | 32ノット |

| 馬 力 | 200,000馬力 |

| 航続距離 | 18ノット:10,000海里 |

| 主 砲 | 46cm三連装砲 3基9門 |

| 副砲・備砲 | 20cm三連装砲 3基9門 |

| 12.7cm連装高角砲 6基12門 | |

| 機 銃 | |

| 缶・主機 | ディーゼル+タービン機関 |

| その他 | 水上機 ?機(射出機 2基) |

排水量67,000tと「大和型」に近い排水量で、46cm三連装砲が3基前部に集中する形となっています。

中央の構造物は「金剛代艦」と変わりませんが、後方の副砲は20cm三連装砲3基と、副砲としては非常に強力なものを持っていました。

また特徴的なのがカタパルトの位置で、なんと2番、3番砲塔の上に搭載されています

恐らく砲撃の衝撃については考慮されていないでしょう、さすがに2番砲塔のカタパルトは持ちません。

特徴としては、他に後檣がないというのも見て取れます。

これは「金剛代艦」の時も同じで、サイズ的にこのデザインだと後檣を入れるスペースが造れなかったのでしょう。

副砲を後ろに動かすともっと重くなりますし、スペック優先のための妥協といった感じでしょうか。

機関はディーゼルとタービンの混合型で、馬力は日本艦としては破格の200,000馬力、最大32ノットを想定してたようです。

- 金剛代艦 藤本案・平賀案

- 46cm砲搭載戦艦 江崎岩吉案

- 46cm砲搭載戦艦 福田啓二案

- 46cm砲搭載戦艦 平賀譲素案

- A-140

- A-140A~A-140D

- A-140A1~B2

- A-140G、G1-A

- A-140J系

- A-140K

- A-140G0-A、G2-A

- A-140I

- A-140F系

- 日の目を見なかった大和型の先の姿

参照資料(把握しているものに限る)