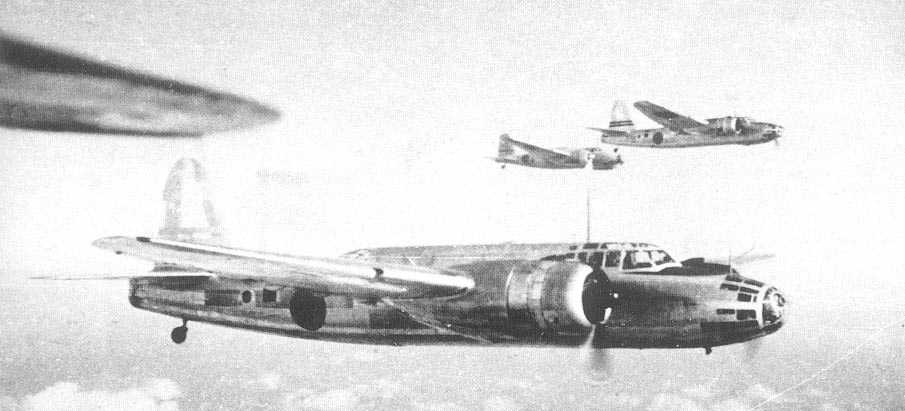

| 一〇〇式重爆撃機二型 |

| 全 長 | 16.81m |

| 全 幅 | 20.42m |

| 全 高 | 4.25m |

| 主翼面積 | 69.1㎡ |

| 自 重 | 6,540kg |

| 航続距離 | 2,000km |

| 発動機 馬力 | 中島「ハ109」空冷星型複列14気筒×2 1,450馬力×2 |

| 最大速度 | 492km/h |

| 武 装 | 20mm機関砲 1門 7.92mm機銃 5挺 |

| 連 コードネーム | Helen(ヘレン) |

| 製 造 | 中島飛行機 |

| 設計者 | 小山 悌 |

中島エンジンの被害者 九七式重爆二型と大差ない後継機 呑龍

【キ21/九七式重爆撃機】の誕生によってようやく本格的な重爆の配備が始まったころ、陸軍では早速【九七式重爆】の後に続く新型重爆撃機の設計を進めます。

陸軍は中島飛行機は【キ49】をの設計を指示。

今度の重爆撃機は【九七式重爆】よりもさらに速く、また不足気味だった航続距離の改善、そして前回妥協している搭載爆弾総量の増加が求められました。

【キ49】のコンセプトは、「戦闘機の援護を必要としない高速強武装の重爆開発」というもので、簡単に言えば敵戦闘機を倒せる重爆撃機です。

航空機撃墜に特化している戦闘機と戦って勝てる重爆撃機とは理想そのものですが、速度500km/h以上という要求は当時の戦闘機の速度にも決して引けを取らない速さです(【キ43/一式戦闘機『隼』】が515km/h)。

なお、三菱にも【キ50】という類似の重爆設計が命じられたのですが、とにかく【九七式重爆二型】の設計と量産に手一杯だったためほとんど手つかずで中止されています。

【キ49/一〇〇式重爆撃機『呑龍』】は、すでに実績を上げつつあった【九七式重爆一型】/span>の戦訓を活かして設計されています。

戦闘機の護衛を受けないということは撃墜される前に撃墜する必要があります。

【一型】には後方下部の機銃がなく、その死角からの攻撃による撃墜撃破が目立ちました。

そのため機銃はこの箇所を含めて6挺となり、そのうち後方上部の1門は20mm機関砲という特大のものでした。

追撃を受けた時、高威力の一撃で敵機を撃ち落とそうというわけです。

航続距離は3,000kmと、【九七式重爆】よりもさらに増加しております。

これは戦闘機の護衛なしという点とも関係していて、陸軍の戦闘機というのは航続距離はそれほど長くありません。

【隼】は増槽を搭載すれば3,000kmでしたが、なければ1,620kmと全然護衛ができません。

【呑龍】が護衛なしの爆撃機となったのはそこで、攻撃エリアは広くしたいのに、それに対応できる戦闘機がないため、自衛性能を高める必要があったのです。

ただ、それでも諸外国の重爆より航続距離が短く、また搭載爆弾総量も少ないのは【九七式重爆】と同じです。

搭載爆弾総量は1,000kgで、【二型】と同じではありますが設計時は【九七式重爆】はまだ【二型】が登場していませんから、現行機よりは多く搭載できました。

そして速度500km/hですが、前述の通りこの速度は戦闘機に勝るとも劣らない速度で、従来のエンジンでは到底達しえない速度でした。

これに対して中島は1,260馬力の「ハ41」を準備してこの目標をクリアしようとします。

ですが単純な出力だけでは500km/hを出すのは難しく、単純比較するのはいけませんが、後で誕生する【二型】の三菱「ハ101」は1,450馬力でしたが478km/hでした。

ですからあとは設計でこの差を埋めなければなりません。

高速性が最重要視される戦闘機の設計を範として主翼の設計を見直し、またファウラーフラップを採用するなど重爆としては新しい試みが多くなされています。

設計と言えば【九七式重爆】でも採用されている防弾性は引き継がれており、まぁまぁ丈夫な機体にもなっています。

しかし中島は【九七式重爆】に続いてまたもエンジン不調に悩まされます。

数字上ではこの設計だと500km/hの達成は可能と見込まれたのですが、これが490km/h?とあと少し届きません。

このままでは【呑龍】はちょっと速くてちょっと武装が強くなった【九七式重爆】になってしまいます。

その【呑龍】をさらに窮地に追いやる出来事が発生します。

昭和15年/1940年12月に制式採用された【二型】の登場です。

【二型】は【呑龍】よりもちょっと性能が落ちる改良機で、しかし【一型】から評判は良くて故障も少ない。

対して後継機種だった【呑龍】が【二型】と大した差別化も図れていない上にエンジンが不安定。

現場としてみれば、高性能とは言えなくても使いやすい【二型】のほうに信頼が寄せられるのも当然でした。

どういうわけか制式採用された年月が資料によってバラつきがあるのですが、だいたい昭和15年/1940年11月~翌年3月の間ぐらいで、試験で【二型】と鉢合わせているのは間違いありません。

一部では【呑龍】の採用に反対の声もありましたが、【二型】が出た【九七式重爆】に「三型」があるかどうかも不透明だったため、「速やかに性能向上を実施する」という条件でのお情け採用がなされました。

つまりは内定は出すけどこのままじゃ使えんから早く何とかしろということです。

これに対して中島は改良したエンジン「ハ109」を搭載し、さらにプロペラやラジエーターの改修を行った【呑龍二型】を送り込みますが、これでも速度はほとんど変わらず、結局【呑龍】は中島エンジンの性能不良で期待通りの力を発揮することはできませんでした。

これに加えて【九七式重爆】でも述べているように戦場が中国大陸から南方諸島へと移ったこともあり、現場の【呑龍】への評価は覆ることはありませんでした。

初陣は昭和18年/1943年6月20日の「ポートダーウィン空襲」と、【呑龍一型】制式採用から2年半前後も経っているのが本機の期待度を物語っています。

【呑龍】はさらに試作機で590km/hという爆速を発揮した【三型】が存在するのですが、これも結局6機の試作で中断してしまい、重爆の後継は【キ67/四式重爆撃機『飛龍』】が現れるまで長い空白期間を作ってしまうことになるのです。

製造数全型合わせて813機。

防御力は高かったそうですが、それでも戦闘機の護衛なしで耐えきれるほどの強さはなく、アメリカ戦闘機が続々と配備されるとどんどん日陰者となっていきました。