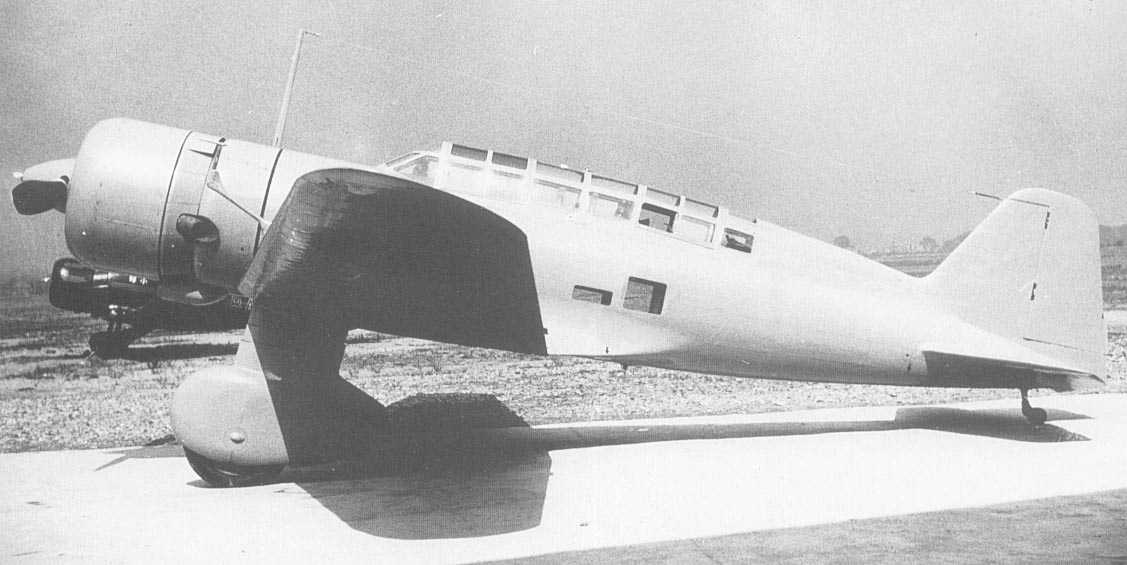

| 一〇〇式司令部偵察機二型 |

| 全 長 | 11.00m |

| 全 幅 | 14.70m |

| 全 高 | 3.88m |

| 主翼面積 | 32.0㎡ |

| 自 重 | 3,263kg |

| 航続距離 | 2,474km |

| 発動機 馬力 |

ハ102空冷星型複列14気筒×2(三菱) 1,080馬力×2 |

| 最大速度 | 604km/h |

| 武 装 | 7.7mm機銃 1挺 |

| 連 コードネーム | Dinah(ダイナ) |

| 製 造 | 三菱 |

| 設計者 | 久保 富夫 |

帝国軍最速の偵察機 速さが全て、高さが全ての新司偵

昭和12年/1937年、陸軍は組織的攻撃の上で偵察機を非常に重視した結果、「司令部偵察機、軍偵察機、直協偵察機」の3つに分類することにしました。

それぞれ所属する組織が異なり、そして求められる能力も異なるため、機種が増えることを覚悟のうえで各組織に適した偵察機を配備することにしたのです。

その中で最も長距離を高速でかっ飛ばすことに重きを置かれたのが、司令部偵察機です。

司偵はまだ遠い先にいる敵本陣を高速で瞬時に偵察し、概略を掴んで作戦の指針を立てるために使われました。

本陣に近づくということは迎撃の戦力も整っている可能性が高いため、追撃を振り切るためにも高速性は重要でした。

【キ15/九七式司令部偵察機】は、この3分類が確定する前に製造が決定しており、役割はともかく真の司偵とは言えませんでした。

その【九七式司偵】が「日華事変」で期待以上の活躍をしたことから、陸軍は早くも【九七式司偵】の後継機【キ46】の開発に着手しました。

要求は【九七式司偵】よりも遥かに高いものとなり、

・常用高度:4,000~6,000m

・最大速度:高度4,000mで600km/h

・航続距離:高度4,000mで巡航速度400km/hで6時間(2,400km)

というものでした。

特に速度600km/hというのが難題で、もう少しで誕生する【零式艦上戦闘機】【キ43/一式戦闘機『隼』】の最大速度は530km/hほど。

設計を任された三菱にとって、70km/hの差というのは大きな大きな壁でした。

昭和12年/1937年12月、正式に試作製造の命令が下され、設計が始まります。

エンジンは中島飛行機の「ハ20乙、ハ25」もしくは三菱の「ハ26」のいずれかを使用することが求められました。

これらはいずれも当時国内で最大の出力を発揮できるもので、エンジンは別に絞り込まれなくても選択肢は変わらなかったでしょう。

出力は中島に少し劣っていたのですが、安定性で三菱の「ハ26」のほうが勝っていたことから、エンジンは「ハ26」を採用することに決定。

単発機・双発機の限定はなかったため、三菱は「ハ26」×2の双発機で【キ46】に挑むことになりました。

【九七式司偵】同様、とにかく速度と航続距離だけを求められた【キ46】に対して、三菱はいろんな方法を考えます。

双発機を選んだ理由には生存率の向上や航続距離の増加を図る上でもメリットがありましたが、一方でどうしても空気抵抗が増えます。

空気抵抗が増えるのは大型エンジンである空冷式「ハ26」も同じで、この圧倒的高速性能を生み出すには、いかにして空気抵抗を軽減させるかに尽きました。

このため、三菱は東京帝国大学航空研究所の河田三治教授に協力を仰ぎ、徹底的な風洞実験を行うことになりました。

エンジンには新開発のナセルを使用し、機体はとにかく滑らかに滑らかに、やすりで徹底的に磨いたかのような流線型となりました。

その他要求されていた安定性、操舵性の良さなども研究され、三菱は「2年の歳月をかけて偵察機」の設計に苦心しました。

偵察機に2年です、戦時じゃとてもこんな時間割けません。

ですが、どうしても600km/hという壁は「ハ26」では突破できませんでした。

今までにない機体形状で、双発機では初めての完全引込脚が採用されるなど明らかに未来的な姿で誕生した【キ46】でしたが、昭和14年/1939年11月から試験飛行が始まった結果、最重要項目である最大速度はたった540km/hしか出ませんでした。

日本最速ではありますが、この速度では敵機を振り切れるほどの優位性はありません。

今求めているのは、日本最速であり、かつ世界最速の機体なのです。

【キ46】は新型兵器としての採用が見送られる可能性も出てきてしまいました。

しかしそれ以外の航続距離をはじめ、機体の安定性、操縦の容易さなど、機体の性能は誰もが太鼓判を押すものでした。

問題はまさに高速性能ただ1点に絞られます。

これに対して、三菱は切り札を用意していました。

すでに設計開始から3年が経過しており、エンジンの新開発も着々と進んでいました。

三菱は当時「ハ26」を上回るエンジン「ハ102」の完成にめどが立っていて、この試作機には搭載できなかったものの、近々に【キ46】に搭載できると踏んでいました。

この情報は陸軍にも伝えられており、【キ46】ははれて昭和15年/1940年9月に【一〇〇式司令部偵察機『新司偵』】として制式採用されることが決まり、そしてエンジン換装型の【二型】の製造も決定しました。

【一型】の製造はわずか34機だけでしたが、【新司偵】は太平洋戦争開戦まで半年を切った7月、マレー半島周辺の偵察任務を初任務として実践デビュー。

これは戦争を遂行するにあたって喉から手が出るほど欲しい油田をはじめとした南方諸島の資源を偵察するためで、やがてこの偵察情報をもとに「マレー作戦」や「パレンパン空挺作戦」などの詳細が決まっていきました。

その後アリューシャン諸島からインド、マーシャル諸島など全方面で活躍し始め、やがては海軍にも供与されて帝国軍最速の目を持つ航空機として縦横無尽に飛び回りました。

一方、【一型】はあくまでお披露目、真打である【二型】の試験も急がれていました。

昭和16年/1941年3月にはいよいよ「ハ102」が搭載された【二型】の試作機が完成し、早速試験飛行が行われました。

その結果、最大速度はついに600km/h(高度5,000m)を超え、陸軍が求めた最速の偵察機が誕生しました。

各種機材も更新されている【二型】は、昭和17年/1942年6月に制式採用されたるやいなやじゃんじゃん製造され、最終的には1,000機以上が誕生しました。

【新司偵】製造には、国内で初めてタクトシステム(流れ作業の一種)が採用されました。

これは加工作業中はコンベアを全部停止し、一定時間内で加工を終わらせて一斉に次の工程へと進める方式です。

各工程の作業時間の差異でどこかで工程が詰まったりしないようにするためで、これによって工程がスムーズとなり、量産化に一役買っています。

このタクトとはオーケストラなどの指揮者が振る「指揮棒」のことで、一律にその指揮に合わせて動くということからタクトシステムと呼ばれるようになったと言います。

当然ながら各地に配備されて、特に最新機種がなかなか投入されていない「日華事変」の中国陣営にとっては、目にもとまらぬ速さの【新司偵】には手も足も出ませんでした。

そして【新司偵】がやってくると必ず爆撃が始まる恐ろしさから、「ビルマの通り魔」という渾名までつけられています。

しかしこれほどの高速であっても、アメリカの非常識な技術力は【新司偵】の独擅場を作らせませんでした。

早速投入された【二型】の600km/hや6,000mの高度でも圧倒的な優位性はなく、またレーダーの配備によって迎撃態勢も整えてきた連合軍に対して、【新司偵】は更なる性能向上を強いられました。

昭和17年/1942年5月、つまり制式採用の前月の段階で陸軍は三菱に【二型】を上回る速度を発揮できる【新司偵】の開発を命じています。

要求は航続時間の1時間延長、そして最大速度650km/hでした。

600km/h出すのも大変な苦労がありましたが、それをさらに50km/h上乗せとなると、付け焼刃では到底達成できません。

エンジンは海軍の艦上機に使用されて実績があった「金星」を指定。

ただ、通常の設計では出力が足りないため、燃料直接噴射式かつ水メタノール噴射装置付きとした「ハ112-Ⅱ」として、出力を大幅に底上げさせることにしました。

これはエンジン冷却能力が液冷式には絶対に負けてしまう空冷式を使う上で捻りだした方法でした。

確かにこれで出力は1,080馬力から1,500馬力にまで増加しますが、しかし同時に重量もサイズも大きくなってしまい、サイズにおいてはなんと1.4倍にまで膨れ上がりました。

これにより機体も再設計を余儀なくされました。

空気抵抗を抑えるためにナセルはもう一度新しいものを設計し、空気抵抗をもっと抑えるために風防を機首と一体化させて段差をなくしました。

そして機首の下には200ℓの燃料タンクを、また胴体下部にも最大600ℓの増槽を装備させて、燃料満タンで航続距離を引き延ばすことができるようになりました。

また、燃料は防漏タンクを採用して、【二型】よりも被弾に強くなっています。

偵察用の機材もさらに更新され、昭和18年3月に【三型】の試作1号機が登場し、急いで試験が行われました。

これらの努力の結果、指定の650km/hには届かなかったものの速度は630km/hまで上昇。

この速度はやがて誕生する【キ84/四式戦闘機『疾風』】の624km/hよりも速く、帝国軍の歴史上最も速い速度を発揮できる機体となります。

高高度への上昇力、運用性も問題なく、なんとか【新司偵】のブランドを落とすことがない性能にまで引き揚げることができました。

さらに審査中にエンジンの集中式排気管を推力式単排気管(エンジンの後ろに何本か小さな排気管が出てるアレ。【零戦五二型】でよく見られます)に変更すると、速度がさらに向上して642km/hとなりました。

これは個々の噴進力が影響するのではなく、排気が空気抵抗を軽減させてくれるからです。

しかし一方で、これまでの戦訓からなんと自衛用の7.7mm旋回機銃1挺を撤去しています。

つまり、【三型】は完全に偵察特化、全く戦えなくなりました。

改良された【新司偵】は昭和19年/1944年8月に制式採用され、引き続き陸海軍で活躍を続けました。

太平洋戦争はすでに劣勢に立たされていましたが、航続距離が伸びたことが【新司偵】の出番を維持し続けています。

海軍が【彩雲】を空母がないため止む無く陸上基地から飛ばし続けていましたが、偵察特化の両機は旧式機が使われている他の機種に比べて活躍の場は広かったようです。

一方で国内では排気タービンの実用化に成功し、これを搭載した【四型】の開発が急ピッチで行われていました。

エンジンは燃焼に必要な酸素の量・密度が非常に重要です。

特に高高度になると酸素が希薄になるため、パイロットの酸素も当然ながら、燃焼力が低下して速度が出なくなります。

排気タービンはそれを補うもので、排気される空気をエネルギーとしてタービンを高速回転させ、その回転力で圧縮機を動かして圧縮した空気をエンジン内に送り込む方法でした。

これは無駄になっていたエネルギーの有効活用で、確実な効果が見込めます。

しかし構造が複雑でなかなか実用化に至っておらず、ここでようやく安定した性能を出せるようになったのです。

これで【新司偵】は高度10,000mでも630km/hという、帝国軍航空機史上でも最高峰の高高度能力を発揮することができました。

ですがこの排気タービン搭載の【四型】は排気タービンそのものの安定製造が困難であったため、製造はわずか4機に留まります。

昭和19年/1944年1月に試作機が初飛行。

その後審査を行い昭和20年/1945年2月には生産の目途が立ちましたが、排気タービン製造の問題と国内の稼働工場の減少によって、高高度を疾駆する【新司偵】の姿はごく一部の関係者の記憶にのみ残ることとなりました。

このように、【新司偵】は【四型】を含めれば3回の進化を遂げて終戦まで陸海軍最速の目として君臨し続けました。

もちろん偵察機ですから目に見える戦果はありませんが、【三型】で武装を全くなくしてしまってまで重要視した高速偵察機によってどれだけの作戦が立案されたかは数えることができません。

惜しむらくはその目から得た情報を適切な作戦立案に活かせなかったこと。

どれだけ本機が優秀でも、劣勢を挽回できる頭脳も能力も不足していた日本は【新司偵】の力を底の底まで引き出すことはできませんでした。

君しかいないんだ!B-29撃墜を託された偵察機の奮闘

さて、ここまでは全く戦わない【新司偵】のお話でした。

しかし戦う【新司偵】も存在したのです。

一般的に【武装司偵】と呼ばれるもので、これはアメリカが開発しているという高高度重爆撃機撃墜のために策がないかと考えられていた中で誕生したものです。

高高度重爆撃機はもちろん【B-29】、日本を焦土と化したそれです。

昭和18年/1943年8月、陸軍は対策委員会を設置して、やがて訪れる本土空襲を防ぐために知恵を絞りました。

もちろん迎撃機を新しく開発することは当然として、しかし時間がかかります。

一方で当時の陸軍戦闘機では最大高度が8,000mぐらいとして設計されていますから、さらに2,000mの高度増は大変難しい状態でした。

そこで白羽の矢が立ったのが、高速+高高度性能が十分である【新司偵】です。

ですが戦闘用の機体ではありませんから防御力もないですし、何しろ戦闘に必要な運動性能が機体強度の問題からかなり不足していました。

それでも戦える機体は【新司偵】しかないため、陸軍は立川陸軍航空工廠に対して20mm機関砲2門を搭載した高高度戦闘機への改造を指示しました。

まぁ20mm機関砲2門くっつけるだけならそれほど大きな苦労はありません。

しかし当然重くなりますから、10,000mに到達するのはパイロットの技量が伴いました。

そしてさらに苦労したのは、偵察機のパイロットに戦い方を覚えさせることでした。

武装がない偵察機は戦うことなんてありえません。

とにかく逃げる一辺倒です、逃げて逃げて逃げて、生き残るのが最大の戦果なのです。

それが180度入れ替わって攻撃するための機体になるわけですから、畑違いもいいところです。

さらに機体強度の問題から、戦闘機乗りがそのまま戦闘機のつもりで【武装司偵】を操縦すると機体が空中分解してしまう危険性がありました。

偵察機乗りにとっても戦闘機乗りにとっても、【武装司偵】はあまり触れたくない存在でした。

【武装司偵】は20mm機関砲2門タイプの【三型乙】、さらにあとで機体に37mm機関砲1門を斜銃として設置したタイプの【三型乙+丙】も誕生し、何とか【B-29】撃墜対策を強化していきます。

そして独立飛行第十七中隊が、昭和19年/1944年11月24日、ついに【B-29】撃墜のために出撃しました。

その後独立飛行第十六中隊、独立飛行第二十六戦隊などがレーダーなどの報告を受けて出撃をしており、【B-29】と会敵、交戦を行っています。

予想通り【キ45改/二式複座戦闘機『屠龍』】や【キ61/三式戦闘機『飛燕』】では高度8,000mが精一杯で、結局【武装司偵】だけで【B-29】に戦いを挑むことになりました。

なお、必ずしも【B-29】が高度10,000mを飛行していたわけではなく、常に【武装司偵】単独で戦いを強いられたわけではありません。

結果として、【B-29】を撃墜、撃破はできています。

しかし【B-29】は単独でとんでもない武装を持っています。

20mm機関砲1門、12.7mm機銃10挺相手に、運動性能皆無の【武装司偵】が戦いを挑むのは非常に困難でした。

さらに頑丈な【B-29】は20mm機関砲を受けても効果的なダメージを与えることができない場合もあり、とんでもない弾幕を浴びながら確実に仕留める一撃を与えるのは不可能でした。

独立飛行第十六中隊の成田冨三中尉は「敵曳光弾の輝きで、風防ガラスが赤く染まり、前が見えないほどだった」(この時の出撃は夜間でした)と述べています。

撃墜の中には、機関砲での撃墜ではなく、この弾幕で被弾してしまい、助からないことが分かった機体が【B-29】に死なばもろともと体当たりをした結果も含まれています。

むしろ初期の撃墜はすべて体当たりでした。

戦闘機のセオリーとして、敵機の後ろをとるのが確実に有利だったのですが、まず【B-29】の20mm機関砲は尾部に付いてますし、1対1でない中でこのセオリーは成り立ちません。

これの対策として死角となる敵機の下から攻撃ができる【三型乙+丙】が登場するのですが、今度は37mm機関砲が重すぎて10,000mまで昇れないという本末転倒な問題が発生。

7,500mの高度が精いっぱいだったようで、さらに斜銃はむき出しのために空気抵抗を受けるし照準も安定しないしといいことなく、結局1発も敵機に向けて発砲することなく撤去されました。

ならばと今度は「タ弾」と呼ばれる、現在のクラスター爆弾を搭載したものが考案されました。

しかし今度は敵機よりそれなりに高い位置にいなければ命中しない上、爆弾投下は飛行中の敵機に向かって目視で投下しなければなりません。

例えば【B-29】が高度10,000mを飛行していればスペック上では「タ弾」搭載の【武装司偵】は攻撃ができません。

それよりも高度が下だったとしても、空中から下に飛行する機体に向かって風で流されること(重さたった60kgです)も計算しながら投下するというのは困難を極めました。

さらに「タ弾」搭載機は高度10,000mが必須の機体であることから、重さを増している【三型乙】は採用されずに非武装の【三型】が採用されました。

つまり丸腰で「タ弾」を投下して逃げるしかないのです。

怖いったらありゃしません。

結局効果を上げたのは、後ろがダメなら前からだと前方からの攻撃を重視させた現場での判断でした。

迎撃できる場合はもちろんですが、追撃する場合もわざわざ同じ高度で追いかけるのではなく、一度速度の出る高さまで下りて【B-29】を追い抜き、そして前に出てから後方の機関砲をぶっ放すのです。

これでようやく、自分は無事で敵機を撃墜できるケースが増えていきました。

昭和20年/1945年2月までに、独立飛行第十六中隊だけで撃墜・撃破共に14機と十分な戦果を記録。

戦闘能力が皆無だった偵察機がよくぞここまで戦ったと言えるでしょう。

やがて【疾風】が登場し、また前述の通り【B-29】が高度を下げるようになってからは本職の戦闘機がこの役目を引き継いだたため、少ないとはいえ【三型乙】は再び【新司偵】としての役割を担うようになりました。

しかしこれで【B-29】が撃墜しやすくなったかといわれるとそうではなく、【B-29】にも護衛の【P-51 マスタング】がつくようになり、むしろより撃墜はより困難になったとも言えます。

偵察だけではなく、日本最大の敵となった【B-29】撃墜にも奮闘した【新司偵】。

本機はイギリス空軍博物館に唯一1機だけレストアされた状態で保存されています。

その紹介文には「第二次大戦で活躍した軍用機のうちで最も美しい機体の一つ」とあります。

【新司偵】は【四型】含めて1,746機も製造され、偵察機とは思えないほど重宝され、また量産されました。