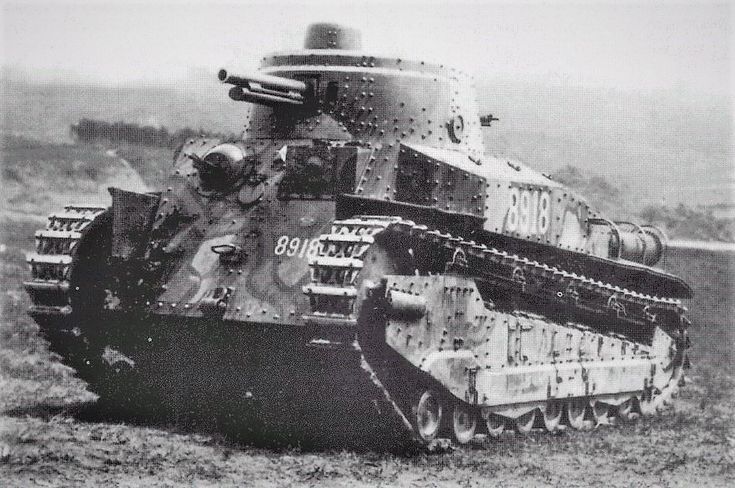

| 八九式軽戦車 甲型 |

| 全 長 | 5.75m |

| 全 幅 | 2.18m |

| 全 高 | 2.56m |

| 自 重 | 11.8t |

| 最高速度 | 25km/h |

| 走行距離 | 140km |

| 乗 員 | 4人 |

| 携行燃料 | 220ℓ |

| 火 砲 | 九〇式五糎七戦車砲 1門 |

| 九一式車載軽機関銃(6.5mm) 2門 | |

| エンジン | 東京瓦斯電気工業 水冷直列6気筒ガソリン |

| 最大出力 | 118馬力 |

各 所 装 甲

| 砲塔 前面 | 17mm |

| 砲塔 側面 | 17mm |

| 砲塔 後面 | 17mm |

| 砲塔 上面 | 10mm |

| 車体 前面 | 最大17mm |

| 車体 側面 | 最大15mm |

| 車体 後面 | 最大15mm |

| 車体 上面 | 最大10mm |

| 車体 底面 |

| 八九式軽戦車 乙型 |

| 全 長 | 5.75m |

| 全 幅 | 2.18m |

| 全 高 | 2.56m |

| 自 重 | 12.1t |

| 最高速度 | 25km/h |

| 走行距離 | 170km |

| 乗 員 | 4人 |

| 携行燃料 | 220ℓ |

| 火 砲 | 九〇式五糎七戦車砲 1門 |

| 九一式車載軽機関銃(6.5mm) 2門 | |

| エンジン | 三菱A六一二〇VD 空冷直列6気筒ディーゼル |

| 最大出力 | 120馬力 |

各 所 装 甲

| 砲塔 前面 | 17mm |

| 砲塔 側面 | 17mm |

| 砲塔 後面 | 17mm |

| 砲塔 上面 | 10mm |

| 車体 前面 | 最大17mm |

| 車体 側面 | 最大15mm |

| 車体 後面 | 最大15mm |

| 車体 上面 | 最大10mm |

| 車体 底面 |

初の国産戦車誕生 世界と比しても遜色ない力を持った八九式

大正3年/1914年7月28日、遠く欧州で「サラエボ事件」に端を発した第一次世界大戦が勃発。

4年に渡るこの戦争は、人類を地獄のどん底へ叩き落すものへと発展してしまいます。

特に第一次世界大戦を象徴する塹壕戦は、人が人ではなくなる戦いとも言え、戦闘での死傷は当然として、精神的な病、疫病、毒ガスの開発など、想像を絶する過酷な戦いでした。

この塹壕を突破する方法として、戦争途中から誕生したのが戦車です。

塹壕はその塹壕を破壊することが極めて困難で、となると乗り越えるのが一番の得策でした。

平地から塹壕へ向けての攻撃は難しいし、塹壕に入り込んでも敵陣の中に飛び込むことになりますからほぼ死にます。

となると、塹壕を乗り越えて奥の施設を破壊し、塹壕機能を停止させるのが最も有効だったのです。

そこで、車体が長く、塹壕の幅を乗り越えられる無限軌道を用いて、さらに銃撃に耐えられる装甲を持ち、そして自身も砲撃によって敵を攻撃する、戦闘用車両、まさしく戦車が誕生しました。

世界の戦車の歴史については詳しく説明するとそれだけでめっちゃ長くなりますから控えますが、これによって戦中から各国で塹壕突破用戦車の開発が始まったのです。

日本に初めてやってきた戦車は、イギリスの【マークⅣ重戦車】で、これは大正7年/1918年10月に到着しています。

そして終戦後の大正8年/1919年にはフランスの【ルノーFT軽戦車】とイギリスの【マークAホイペット中戦車】も輸入されました。

戦争で使用される戦車の活躍は、陸軍の観戦武官によって報告されており(当時の日英同盟を通じて)、日本も「日露戦争」で塹壕戦を経験したことからこの戦車の購入には大きな期待を寄せていました。

そして紆余曲折ありながらも、昭和2年/1927年2月、ついに日本が初めて製造した戦車、【試製一号戦車】が誕生します。

当時の日本は車製造の技術もままならず、世間一般的にもまだ浸透していませんでした。

いつの時代も兵器は軍だけの技術では成り立ちません。

陸軍は陸軍造兵廠大阪工廠を中心に、神戸製鋼所などの関西の多数の企業と協力して、初の国産戦車をたった22ヶ月という短期間で完成させなければならないというミッションを無事にクリアします。

その【試製一号戦車】は、6月の野外試験においても周囲のマイナスの期待を大きく裏切り、平地走行性、登坂能力、塹壕の超越、車内の安定性などを問題なく達成。

重量が計画値より2tオーバーし、それによって速度が20km/hとなっていることを除けば、大成功を収めたのです。

この成功を受けて、まだ反対意見の多かった戦車国産化が大きく進むことになり、陸軍は続いて10tクラスの軽戦車(【八九式軽戦車】)、20tクラスの重戦車(【九一式重戦車】)の開発に挑みます。

これに際し、日本は研究材料としてイギリスより【ヴィッカースC型中戦車】を輸入しています。

昭和3年/1928年から【八九式軽戦車】は設計が始まり、翌年4月に試作一号車が完成。

設計から1年余りと、これも極めてスピーディな開発でした。

【八九式軽戦車】に求められたのは、10tクラスの重量は当然として、最大速度25km/h、超壕幅2m以上、登坂能力2/3、主砲は37mm砲と機関銃1挺以上、装甲は5~600mからの37mm砲に耐えられるもの、鉄道輸送に差し支えない大きさ、とされました。

まず、全体的な外観は【ヴィッカースC型中戦車】と【ルノーFT軽戦車】の面影が多く残っています。

「中戦車」と言っても【ヴィッカースC型】は大口径砲を搭載した重装甲車に近く、57mm砲を積んでいる一方で、装甲は最大でも6mmとペラペラでした。

【ヴィッカースC型】はイギリス国内では結局採用されておらず、2輌の試作車のうちの1輌が日本へ、そしてもう1輌はアイルランドへと送られています。

エンジンにはダイムラー製の航空機用直列6気筒水冷ガソリンエンジンを東京瓦斯電気工業が戦車用に転用したものが採用されました。

【ヴィッカースC型】はサンビーム6気筒航空エンジンを搭載しており、こちらは165馬力、最大32km/hという出力でしたが、東京瓦斯製のエンジンは110馬力となっています。

それでも速度は25km/hと要求を満たしています。

主砲の37mm砲については、これこそまさに【ヴィッカースC型】の影響をもろに受けて、主砲が57mm砲(試製五十七粍戦車砲、のち九〇式五糎七戦車砲)へと大型化しています。

しかし【八九式軽戦車】はあくまで歩兵直協車両、のちのち訪れる対戦車戦を想定したわけではないので、短砲身大口径の、どちらかというと装甲、砲塔のある自走砲のような砲でした。

大きいことはいいことだ、なのですが、実は戦車を初めて造ったイギリスの砲が57mmなんだから57mmのほうがいいんじゃない、という程度の理由だったそうです。

ただ、イギリスも世界初の戦車【マークⅠ】に何故57mm砲を搭載したかというと、海軍用の57mm砲が余ってたから突っ込んだだけということで、つまり57mm砲は軍艦の副砲の余剰が戦車界に広まっただけなのです。

初速たった350m/秒、抜ける装甲は最大20mmほど。

徹甲弾にも多量の炸薬を込めており、貫通力よりも爆発力を重視しているのがわかります。

射程も800mほどしかなくて、【八九式軽戦車】はどう見ても敵歩兵や砲兵を攻撃するに留まる性能でした。

しかし砲弾の軽さによる速射性の高さが大きな利点で、歩兵と同じぐらいの速度だと行進射撃(移動しながらの射撃)も可能でした。

これを可能にしたのは、肩当式という照準方式です。

戦前から戦後含め、砲塔の旋回や仰俯角の調整で戦車の砲を指向させるのは多くがハンドル式でした。

しかし【八九式軽戦車】を初めとした初期型の戦車は、それに加えて砲塔を動かさなくても多少左右に振ることができました。

そして上下左右の動きは全て砲手の肩で調整することができ、これを使って砲手は装填手も兼務。

砲弾を片手で装填しながら砲撃を行い、さらに空薬莢は自動排出されるため、速射性と命中精度がハンドル式よりも遥かに良かったのです。

これは砲そのものが軽いからできる方法でした。

また、十一年式軽機関銃、のちに九一式車載軽機関銃(6.5mm)は、砲塔の裏側と車体前部に1門ずつ搭載されていました。

後方に向いている砲塔の機関銃、これは疎かになる後方に目を光らせるため、では実はありません。

この機関銃もまた前方への射撃を目的としたもので、最大2つの機関銃で攻撃できるようにしたのです。

特に砲塔からの射撃は歩兵の射撃よりも高さがありますからかなり有利です。

教範でも砲と機関銃での二方向の分火は原則禁止とされたそうです。

この方式も【ヴィッカースC型】を模したものでした。

装甲は、【試製一号戦車】は試製だから軟鋼板で間に合わせとなっていましたが、【八九式軽戦車】はそうはいきません。

しかし日本にはまだ強靭で軽い鋼板を量産できる体制ではなく、この鋼板選びは難航しました。

そんな中、北海道にある日本製鋼所室蘭工場において、ニセコ鋼板と呼ばれる、軟鋼板に表面浸炭処理を施して強度を増した鋼板の研究に成功しました。

すぐさまボディーに採用されることが決まったのですが、まず室蘭工場では戦車用の装甲を造ることはできませんでした。

というか、この時戦車用の装甲を一挙に造り上げることができる工場は日本のどこにもありませんでした。

なので、まず鋼板を室蘭で製造、これを九州の東海工業会社で圧延、それを室蘭に送り返してニセコ鋼板に加工、それが大阪工廠に入ってようやく組み立てとなりました。

試作車としてならまぁいいのかもしれませんが、いざ量産となりますと、こんな北海道と九州の往復を毎回やるわけにはいきません。

この点は戦車製造の大きな課題となりました。

なお、ニセコという言葉、北海道の工場ですから北海道の地名のニセコを連想させるのですが、これ実はニセコとは全く関係ありません。

ニほんセいコうしょのニセコ、つまり各漢字の頭文字を抜き出した名称なのです。

調べてもらえばわかりますが、ニセコと室蘭は全然場所が違います。

このニセコ鋼板を用いて【八九式軽戦車】は正面装甲が17mm、砲塔装甲も17mmと、さすがに【ヴィッカースC型】よりははるかに厚くなりました。

これは十一年式平射歩兵砲(口径37mm)に対して150mの距離で耐え切るという計算から決定した厚みです。

攻撃の対象としているのが一般的な歩兵砲であることからも、やはり歩兵直協に徹する立場が見て取れます。

そして意外なのが、本車輌は実は耐暑構造が施されています。

陸軍は中国やソ連を仮想敵国としているケースが目立ちますが、大正12年/1923年の「国防方針・用兵綱領」によると、陸軍は海軍と協力して速やかに比島(フィリピン)やグアムを占領する必要があると、対米戦をがっつり想定しています。

車両設計も至る所でこれに基づいた要求があり、特にジャングルや荒れ地を踏破する上では重戦車は全く不向きであることから、軽戦車の開発が急がれたのです。

なので車内には、断熱材として現代で社会問題となったアスベストが貼られていました。

足回りは後輪駆動方式を採用していますが、これは各重戦車を除いて唯一の方式でした。

この辺りはまだ駆動方式の技術が未熟だったようで、構造も非常に複雑怪奇なものでした。

【試製一号戦車】で採用されていた、小型で多数の転輪を並べる方法は本車両では不採用となります。

理由としては高速走行に難があること、また故障リスクが多いことがありました。

【八九式軽戦車】ではこれが9個となり、4個1組を2個、一番前の1個は緩衝用として螺旋バネで懸架されていました。

その他としては、被弾リスクを分散させるために燃料タンクを複数用意、エンジン冷却補充水は飲料水と兼用など、限りあるスペースを有効活用しようという意思が読み取れます。

このような構造で誕生した【八九式軽戦車】は、実際の重量は見事に9.8tに抑えることに成功し、その他の要目も問題なくクリアしています。

昭和4年/1929年4月に完成した試作一号車は、性能チェックを受けたあと、10月には東京~青森660kmの長距離移動を成功させます。

長期的な運転でも問題を起こさないことが確認できた【八九式軽戦車】は、この660km踏破後に仮制式化されました。

【八九式軽戦車】の評価です。

「本車両の構造に関し概説すれば次の如し。総重量十噸弱、全長四米三〇〇、幅二米一五〇、高さ二米二〇〇にして『ルノー』戦車よりやや大程度なるも外形豊満にして軽捷、しかも重心位置低く安定すこぶる良好なり」

ところが、この【八九式軽戦車】誕生までの1年間で、日本ではいろいろなことが起こっていました。

まず、ニセコ鋼板の例の通り、日本ではまだ戦車の量産態勢が整っていないこと。

繰り返しとなりますが、自動車製造も軌道に乗っていない日本でしたから、機械類や技術者を揃えるのが大変だったのです。

次にガソリンの危険性です。

実は【ヴィッカースC型】が日本に到着後、ともに来日したヴィッカース社の社員2名が【ヴィッカースC型】を試験操縦中、漏れて気化したガソリンが引火して火災が発生しています。

ガソリンはとにかく引火しやすいというのが最大の欠点で、防御の観点から機械室を密閉する必要がある戦車がガソリンを燃料とするのは危険すぎるという空気が一気に広まりました。

敵からの攻撃でも手榴弾や火炎瓶などによる火災狙いの攻撃も多く、防火対策は戦車の大きな課題となります。

ここで炎上した【ヴィッカースC型】は三菱内燃機(のちの三菱)芝浦分工場で修理されました。

その他にも設計上の改善点を補強していくと、12月に誕生した改修試作車は簡単に10tを突破して11.5tとなってしまいました。

試験成績も良好で、初の国産、そして量産戦車とする上では重量よりも実用性の向上が優先され、この改修型でひとまずの完成とすることになりました。

ですが前述の通り量産は困難で、各戦車隊に十分な数が行き渡るのにはかなり時間がかかりました。

量産、というかちゃんとした生産が始まったのは昭和6年/1931年からなのですが、同年はたった12輌、翌年が20輌、そして昭和9年/1934年にようやく年間100輌が製造できるようになりました。

当然こんな速度では日本の戦車隊は古い【ルノーFT型】を使い続けるしかないので、その間に合わせとして、【ルノーNC型】を昭和5年/1930年に10輌(? 諸説あり だいたい10~17輌)購入しています。

しかし両者を使ってみると、もはや【ルノー】よりも【八九式軽戦車】のほうが性能がよいということがはっきりします。

そもそも【ルノーNC型】は納入されたときから怪しいものでした。

転輪軸はしょっちゅう折れるし、冷却、排熱は悪いし(車内の扉を全開にしても灼熱だったそうです)、速度は安定しないし(18kmが限界のものもありました)、さらには日本の湿気と連続運転が悪いとフランス技師は逆ギレ。

なんとか国内で整備してから使ってみましたが、結果は明らかでした。

翌昭和6年/1931年9月に勃発した「満州事変」、そして昭和7年/1932年1月の「第一次上海事変」は図らずも【八九式軽戦車】と【ルノーNC型】(国内ではこの時点で【ルノー乙型】、また【FT型】は【ルノー甲型】と呼称)の性能比較試験の場となり、そして欧州戦線の経験で設計された【ルノー乙型】はアジアの戦況にはそぐわないということが明確となりました。

そしてますます国産戦車の量産と開発が求められるようになるのです。

【八九式軽戦車】は制式採用後も引き続き改良がすすめられました。

結構変更点が多くて、書き切るとかなり長くなりますので割愛しますが、はっきりとした違いとしては前期型の砲塔が円形だったのに対し、正面は平面となった新砲塔が途中から誕生しています。

そして前期型にはその砲塔の上に、トルコ帽子のような小さな車長用展望塔が備えられています。

これは後期型だともう少し大きくなり、ハッチ付きの展望塔へと変わっています。

また、【ルノー甲型】にもみられる尾橇が新たに取り付けられました(超壕距離ギリギリの際や、登坂時の落下を防ぐ)。

他に前面がくの字で折れ曲がっていた車体が傾斜した1枚ものとなり、また乗降用の扉も車体右側にあったものが左側へと変わったほか、右開き1枚ものとなりました。

同じく機銃の位置も左側から右側へと移動しています。

これは車内の操縦主席と機銃主席の場所が入れ替わったためです。