| 九七式飛行艇二三型 |

| 全 長 | 25.625m |

| 全 幅 | 40.000m |

| 全 高 | 6.270m |

| 主翼面積 | 170.000㎡ |

| 自 重 | 12,379kg |

| 航続距離 | 4,940km |

| 発動機 馬力 | 空冷複列星型14気筒×4「金星五三型」(三菱) 1,100馬力×4 |

| 最大速度 | 385km/h |

| 武 装 | 7.7mm機銃 4挺 20mm機関砲 1門 爆弾60kg12発、250kg4発、500kgまたは800kg2発 いずれか |

| 符 号 | H6K5 |

| 連 コードネーム | Mavis(メイビス) |

| 製 造 | 川西航空機 |

| 設計者 | 橋口義男 菊原静男 |

川西の飛行艇の歴史の始まり

「ワシントン海軍軍縮条約」と「ロンドン海軍軍縮条約」によって、世界は大規模な海軍力増強ができなくなりました。

これにより世界は(当初は)海軍力を補う目的で、制限のかけられていない航空機の開発に注力するようになります。

そしてそれからわずか10年足らずで、この航空機開発は世界中で飛躍的な進化を遂げることになります。

日本も類にもれず航空機の開発に早速取り掛かります。

しかし、当時日本が統治していた南方海域は軍事基地の造成が禁止されており、陸上機を生産してもこの段階では活用が難しいという実情がありました。

そこで海軍は洋上でも活用できる飛行艇に着目します。

日本での飛行艇の歴史はまだ浅く、昭和4年/1929年に海軍がイギリスのショート・ブラザーズ社に設計を依頼し、川西航空機が製作した複葉三発機の【九〇式飛行艇】が近年の成果でした。

海軍は昭和8年/1933年にこの川西航空機に新たな飛行艇を製作するように命じ、まずは【八試大型飛行艇】、やがて【九試大型飛行艇】の開発がスタートします。

【九試大型飛行艇】はアメリカの民間機として活躍していた【S-42 シコルスキー】を上回り、【九六式陸上攻撃機】に勝るとも劣らない性能を要求されましたが、川西も【九〇式飛行艇】以上のものを作り上げるという意欲が非常に強かったようです。

海軍は研究材料として【S-42】と同じくアメリカの第一線で活躍していた【P2Y-1】を購入して川西に提供。

川西は初の国産四発機として【九試大艇】を生み出すことに決め、設計が始まりました。

【九試大艇】の設計で苦労したのは、アスペクト比と呼ばれる主翼の縦横比を最適化した翼の構造と、それに合わせた胴体のバランスでした。

翼には強度と軽量の両方が求められますが、通常の陸上機・艦上機とは違い、飛行艇は胴体着水設計ですからプロペラはできるだけ高い位置に取り付ける必要があります。

しかし【九試大艇】の胴体は細長く、翼だけで強度を維持するにはどうしても重量がかかってしまい、バランスが悪くなってしまいます。

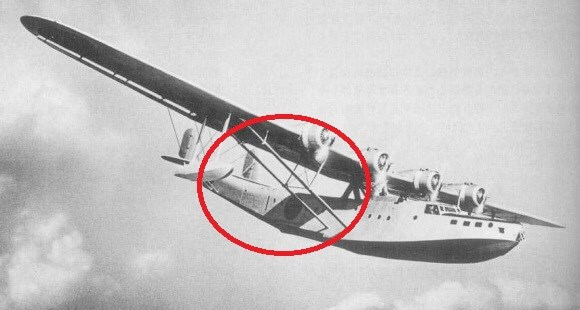

そこで川西は、胴体下部から翼に向かって主柱を引き、またその主柱と翼を別の主柱で繋ぐことで、翼の強度を胴体で支える設計としました。

つながっている別の柱があるのがわかる

これにより、翼単独では賄えない強度を保つことに成功し、またプロペラも胴体よりも高い位置に取り付けることができました。

エンジンは当初中島飛行機の「光」が使われていましたが、やがて三菱がより高馬力の「金星」を作り上げたため、量産型ではこの「金星」が採用されました。

重量は増加しましたが、最終型である「二三型」は最高速度296km/hの要求に対して385km/hと、90km/hも速くなっていました。

活躍の場は幅広い 民間機としても大きな存在へ

【九七式飛行艇】の初の試験飛行は昭和11年/1936年で、昭和13年/1938年1月に制式採用されます。

長距離移動が可能な【九七式飛行艇】は、北方で漁業権争いをしていたソ連に対する牽制や、南方海域の環礁調査などに使用されました。

開戦後も12月9日にハウランド島とベーカー島の爆撃に参加。

31日もオランダ軍の水上機母艦を攻撃していますが、この時は爆撃に失敗した上、隊長機が撃墜されてしまいます。

当時はすでに【二式飛行艇】が採用されていた上に、【一式陸上攻撃機】、更には強力な機動部隊も編成されていたことから、【九七式飛行艇】を実戦に使う必要性が急速に薄らいでいきました。

さらに【九七式飛行艇】は防御力がゼロと言ってもいい設計だったため、的も大きく空の上では低速の部類に入る【九七式飛行艇】は格好の餌食となることが予想されました。

また、アメリカの大型爆撃機として多数投入された【B-24】などの四発機も脅威でしかなく、【九七式飛行艇】を前線で使用するには限界がありました。

以後、【九七式飛行艇】は偵察や対潜哨戒などに採用される一方、制式採用直後から輸送機として改造された【九七式輸送飛行艇】としての活躍も広がっていきます。

このように戦果は皆無に等しい【九七式飛行艇】ですが、開戦後は後方支援ができる、大型で長距離移動が可能で、陸上基地も必要ない貴重な存在として役割を果たしていくことになります。

【九七式飛行艇】の活躍の場は海軍の中だけに留まりません。

むしろこれから紹介する内容のほうが【九七式飛行艇】らしいと言ってもいいかもしれません。

上記の【九七式輸送飛行艇】は、合計38機が製造されましたが、海軍に引き渡されたのはそのうちの20機だけです。

残りの18機の行方はと言うと、民間輸送機として大日本航空(複数の民間航空機会社を国策として国が合併させて設立)の手に渡っています。

実は開戦前から南方海域諸島の開発が課題となっていた海軍は、民間輸送航路を設立することで整備を進めることを目論んでいました。

【九七式輸送飛行艇】は【川西式四発飛行艇】の名で採用され、18機が横浜からサイパンやトラック島を経由する航路に就きました。

【川西式四発飛行艇】には、陸海軍所属の航空機にはない「愛称」が付けられていました。

当初は「波」に関する名称だけでしたが、やがて気象や海にまつわる言葉が幅広く使われるようになっていきます。

そしてその多くが海軍の艦艇名を採用していました。

その中の「漣」は赤道超えの航路を開拓する様を描いた「南海の花束」という映画にも出演しています。

残念ながら民間航路は太平洋戦争開戦によって閉ざされてしまいましたが、終戦後も【九七式飛行艇】は残存する5機が緑十字の活動や台湾への現金輸送で利用されるなど、平和利用が多くなされています。