| 烈風一一型 |

| 全 長 | 10.964m |

| 全 幅 | 14.000m |

| 全 高 | 4.230m |

| 主翼面積 | 30.860㎡ |

| 自 重 | 3,366kg |

| 航続距離 | 1,556km |

| 発動機 馬力 | 空冷複列星型18気筒「ハ43 一一型」(三菱) 1,936馬力 |

| 最大速度 | 628km/h |

| 武 装 | 13mm機銃2挺+20mm機関砲2門 もしくは20mm機関砲 4門(翼内) 30kgまたは60kg爆弾 2発 |

| 符 号 | A7M2 |

| 連 コードネーム | Sam(サム) |

| 製 造 | 三菱 |

| 設計者 | 堀越二郎 |

その他の型式

| 十七試艦上戦闘機 烈風 |

| 全 長 | 10.995m |

| 全 幅 | 14.000m |

| 全 高 | 4.230m |

| 主翼面積 | 30.860㎡ |

| 重 量 | 3,110.0kg |

| 航続距離 | |

| 発動機 馬力 | 空冷星型複列18気筒「誉二二型」(中島) 1,700馬力 |

| 武 装 | 13mm機銃2挺+20mm機関砲2門 もしくは20mm機関砲 4門(翼内) 30kgまたは60kg爆弾 2発 |

| 符 号 | A7M1 |

| 烈風改 |

| 全 長 | 10.966m |

| 全 幅 | 14.000m |

| 全 高 | 4.240m |

| 主翼面積 | 31.297㎡ |

| 重 量 | 3,955.0kg |

| 航続距離 | 1,556km |

| 発動機 馬力 | 空冷星型複列18気筒「ハ43 一一型」(三菱)※排気タービン付き 2,130馬力 |

| 武 装 | 30mm機関砲 4門(翼内) 30mm斜銃 2門 250kg爆弾 2発 |

| 符 号 | A7M3-J |

零戦の後継機は不幸の連続で誕生の時期を逸する

世紀の大傑作機【零式艦上戦闘機】が昭和15年/1940年に誕生してから数ヶ月もしないうちに、海軍は手を緩めず次世代の戦闘機の開発を推し進めます。

戦争で使われる兵器は抜きつ抜かれつのせめぎ合いです。

こちらが新しい一手を出すと同時に、次に相手が繰り出す武器を潰す手段を用意しなければなりません。

海軍は【零戦】を生み出した三菱に【十六試艦上戦闘機】の開発を指示します。

ところが三菱は超大手メーカーです、主力航空機、特に戦闘機については戦前戦中、単発双発艦上陸上問わずあらゆる機体の設計と製造が舞い込んでいました。

三菱は【零戦】の初期量産型である【二一型】の不具合の対応と、エンジン換装を行った【三二型】の開発、そして局地戦闘機【雷電】の設計開発と多忙を極めていて、しかも【零戦】を生み出した精鋭たちは今はその【雷電】につきっきりでした。

つまり、【十六試艦戦】の開発チームを形成することができなかったのです。

海軍は自身が【零戦】の改造にかなり積極的に口を出していたこともあり、事情を汲んでひとまず昭和16年/1941年1月に【十六試艦戦】の開発を取り下げました。

しかし海軍はなぜ三菱に比べると余力のあった中島飛行機に開発を任せなかったのか、この点は疑問符がつきます。

【九六式艦戦】【零戦】と素晴らしい戦闘機を連続で生み出した三菱に味をしめてしまったのかもしれません(【雷電】もコンペではなく三菱指定でした)。

そして1年後の昭和17年/1942年4月、海軍はなんとか無事【雷電】の試作機が完成したところで再び【十七試艦上戦闘機】の開発を三菱に内示。

ただ、この1年という月日は日本を劣勢に追いやるには十分すぎる期間でした。

開戦直後こそ【零戦】は破竹の勢いでアメリカ軍機をバッタバッタと撃ち落としていきましたが、やがて強化された【F4F ワイルドキャット】と「アクタン・ゼロ」による【零戦】の流出、最強だった【零戦】はその地位から引きずり降ろされます。

4月の時点では当然【零戦】はめちゃくちゃ強かったのですが、その天下も数ヶ月で終焉を迎えますから、新機軸戦闘機の設計がスタートするにはあまりに遅すぎました。

【十七試艦戦】は結局【零戦】開発の指示から5年も後になって開発が始まったため、要求される内容も非常に厳しいものでした。

高度6,000mでの最高速度639km/h、そしてこの高度に至るまでの時間6分。

20mm機銃と13mm機銃二挺ずつ。

そして【零戦】なみの運動性能と【零戦】以上の航続距離。

最大の壁として立ちふさがったのは、その速度と上昇力を生み出す強力な馬力をどうやって発揮するかでした。

アメリカやドイツではエンジン開発が盛んでしたが、日本はこのエンジンが諸外国に比べるとかなり遅れを取っていました。

【零戦】で多く使われたエンジン「栄二一型」は出力が1,100馬力。

それに対してこの要求を単発で満たすためには倍の2,000馬力は最低限必要でした。

ではその馬力を発揮できるエンジンはあるのか。

この条件をクリアできるエンジンは中島の「誉」が筆頭でした。

ただ、公証2,000馬力とはいえ高度6,000mではその馬力もせいぜい8割程度の性能に落ちてしまうことが予想され、つまりは海軍の求める640km/hという速度は満たせない可能性が高かったのです。

出力が足りない分は設計で補えないかと言うことになるのですが、そうすると今度は運動性能が落ちてしまい、日本の戦闘機では譲ることのできない格闘力が損なわれてしまいます。

ただでさえ【零戦】の倍の出力を生み出すのですから、強度やエンジン等々、重量増と大型化は避けることができません。

二兎を追う者は一兎をも得ず、この展開になりかねないことから、三菱は海軍に対して要求を満たした機体を作ることはできないと訴えます。

海軍はいずれアメリカの航空機の速度は650km/hに達し(事実【F6F ヘルキャット】と対を成した【F4U コルセア】は670km/hほどの速度を出せました)、これに追随するには640km/hは最低ラインだと主張しました。

しかし同席していた戦闘機隊長は、【零戦】は速度ではなく格闘力によって活躍をしているのだから、何よりも優先すべきは格闘力である、と反論。

海軍航空技術廠もこれに賛同し、最終的には速度を妥協することで話がまとまります。

あとは誕生に向けて一直線、と言いたいところなのですが、【十七試艦戦】はどこまでいっても海軍と三菱の論争に巻き込まれ続けます。

まず、三菱は開発の中で翼面荷重(翼1㎡が支える重さ)は150kg/㎡として計画していましたが、海軍がこれに対して130kg/㎡にするように要望を出しました。

基本的に翼面荷重が大きければ、主翼面積が小さくなり運動性能は低下します。

つまり、速度は諦めるからその代わり運動性能はもっとよくしろ、というわけです。

海軍の言い分もわかります。

【零戦】は小さい飛行機というわけではありませんが、翼面荷重は110kg/㎡でした。

上記の通り、運動性能はこの翼面荷重が大きく影響し、【零戦】の110kg/㎡と【十七試艦戦】の150kg/㎡の差は決して見過ごせる差ではありませんでした。

【零戦】なみの運動性を要求するのであれば、この差を縮める努力を求めるのは当然と言えます。

また【烈風】にはもう1つ重大な問題を抱えていました。

搭載するエンジンが、実はまだ決まっていなかったのです。

戦争終盤のエンジンではそこかしこで「誉」の名が飛び交いますが、2,000馬力のエンジンは中島の「誉」だけではありません。

三菱も「誉」に対抗する形で、「ハ43」というエンジンの開発に取り組んでいました。

しかし「ハ43」は未だ開発途中で、実用化目前の「誉」に対して1年は遅れるだろうと考えられていました。

それすなわち【烈風】の実戦投入が1年遅れるということにほかなりません。

ここでも海軍と三菱は真っ向から対立。

ただでさえ【零戦】を強引に使いまわしている中で、敢えて後継機種投入にさらに1年かけることは許さないという海軍と、「誉」では翼面荷重150kg/㎡でも海軍の要求を満たせない上、安定性に疑問があるとして「ハ43」の完成を待つべきだと反論する三菱。

この押し問答はなんと4ヶ月も繰り広げられ、最終的に海軍が三菱の不満を抑え込んで「誉」搭載の【烈風】を作り上げるように命令。

三菱はしぶしぶ従い、【烈風】はようやく形ができあがります。

時はすでに昭和19年/1944年、【零戦】の天下は遠の昔に終焉していました。

三菱は勝利、日本は敗北 真の烈風の姿は図面にのみ残る

改造に次ぐ改造で急場を凌いだ【零戦】の生産と、【雷電】搭載の「火星」の慢性的不調。

さらに【零戦】同様後継機がないために戦い続けていた【一式陸上攻撃機】の生産もあり、三菱は朝も夜も関係ないほど働き詰めでした。

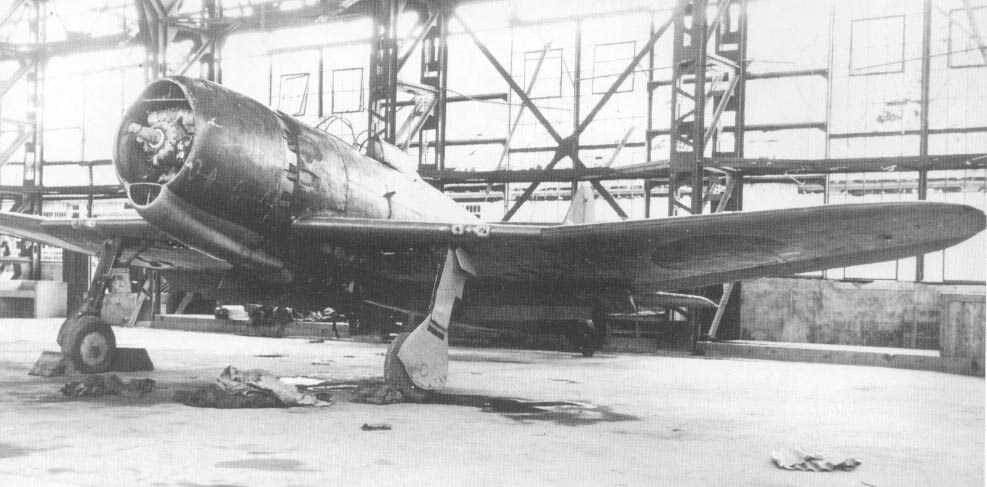

設計者の堀越二郎技師もこの中で体調を崩してしまい、【烈風】は昭和19年/1944年5月になってようやく試作機が完成。

開発開始から約2年後のことです。

そして早速試験飛行をした結果、恐ろしい事実が目の前につきつけられます。

「性能は『零戦二一型以下』」

操縦のしやすさや安定性は高評価ではありましたが、肝心の速度と上昇力は残酷な数字を示します。

速度:524km

6,000m到達時間:10分

2年を費やした結果がこれです、2年かけて、【零戦】よりも大きな機体で、【零戦】よりも倍の出力のエンジンを積んで、【零戦】以下の最新鋭戦闘機が完成したのです。

はっきり言って駄作でした。

再設計によって若干の改善は見られたものの、原因が「誉」にあるのは、端から見ても、調査をしても一目瞭然でした。

しかし「誉」を強引に【烈風】に詰め込んだ海軍はメンツを守るために一向にこの事実を認めようとしません。

ですが数字は嘘をつきません。

「誉」は通常時でも1,600馬力ほど、高度6,000mでは出力が1,300馬力しか出ていないのです。

高度が高いと出力が低下することは、酸素濃度や空気抵抗の影響で避けることはできませんが、想定された定格出力の8割を大きく下回る6割強では話になりません。

挙句海軍はこの問題を、「隠蔽」と言い換えてもいい「開発中止」という形で強引に幕を引こうとしました。

【強風】開発の裏で誕生した「紫電、紫電改」が、【烈風】が足踏みをしている中で次世代戦闘機として名乗りを上げたのです。

【紫電】に搭載されていたエンジンは【烈風】同様「誉」なのですが、【烈風】は「二二型」、【紫電】は安定性を高めるために運動制限を課した「二◯型」でした。

果たしてこの違いだけなのかはわかりませんが、【紫電】は相変わらずエンジンの不安定さこそあったものの、良好であれば素晴らしい戦闘機でした。

海軍は手のひらを返して水上機メーカー川西航空機から誕生した【紫電】に入れ込み増産を決定、【烈風】はお払い箱にされたのです。

さらに8月、三菱にはこの【紫電、紫電改】の生産準備をしろという、屈辱的な命令が下ります。

海軍のわがままによって無理やり「誉」を内蔵し、さらに外からまくってきたのは艦載機どころか陸上機ですらない、水上機メーカーの川西航空機。

畑違いのメーカーにお家芸とも言える艦上戦闘機(【紫電】は結局陸上でしか使用されていませんが、艦載機仕様の計画もありました)のトップの座を奪われて、何も感じないわけがありません。

開発中止など知るものか、【烈風】の問題はエンジンだ、エンジンを「ハ43」に変えれば必ず最強の戦闘機になる。

堀越技師筆頭に、三菱は【烈風一一型】の開発に意欲的に取り組みます。

【烈風一一型】は実験機扱いで、海軍の審査対象ではなかったため、制式採用される可能性は高くありません。

しかし海軍が要求する戦闘機が誕生すれば、間違いなく海軍は認める。

【紫電改】は【烈風一一型】の性能を持っているわけではありません。

【烈風一一型】は、日本最大の航空機メーカー三菱のプライドをかけた戦いでした。

ちょうどこの時期にようやく完成した「ハ43」を引っさげて、【烈風一一型】は開発中止の命令からわずか2ヶ月後の10月に試作機を仕上げ、早速試験飛行を行います。

結果は言わずもがな、完璧にとはいきませんでしたが、三菱が自信を持って作り上げた【烈風一一型】は、見事海軍の要求をほぼ満たしたのです。

速度だけは【紫電改】に劣っていたものの、運動性能は空戦フラップの改善で【零戦】を超えることができるとされ、三菱は海軍の鼻を明かし、【烈風一一型】の量産にこぎ着けたのです。

しかし悲しいかな、すでに太平洋戦争の勝敗は決したも同然で、艦上戦闘機【烈風一一型】は載る空母が残されていませんでした。

それどころか、本土空襲の頻発によって【烈風一一型】の心臓である「ハ43」の開発工場だった三菱名古屋工場が破壊され、量産化は絶望的となりました。

生き残った工場はすでに【紫電改】の生産につきっきりです。

【烈風一一型】も試作機はできたものの量産体制には入っていませんでしたし、制式採用されたのは終戦2ヶ月前の昭和20年/1945年6月。

【烈風】は、【一一型】の試作機含め10機に満たない数だけ生産されて、終戦を迎えました。

また、この生産された【烈風】も焼失と投棄によって全て焼失。

図面だけがアメリカの手に渡ったようです。

末期に活躍した【紫電改】とは違い、【烈風】は遂に日本の救世主になることなく世を去りました。