| 基準排水量 | 750t |

| 水中排水量 | 1,080t |

| 一番艦竣工日 | 呂号第二十六潜水艦 |

| 大正12年/1923年1月25日 | |

| 同型艦 | 3隻 |

| 全 長 | 74.22m |

| 最大幅 | 6.12m |

| 主 機 | ズルツァー式2号ディーゼル 2基2軸 |

| 最大速度 | 水上 17.0ノット |

| 水中 8.5ノット | |

| 航続距離 | 水上 10ノット:6,000海里 |

| 水中 4ノット:85海里 | |

| 馬 力 | 水上 2,600馬力 |

| 水中 1,200馬力 |

装 備 一 覧

| 備 砲 | 28口径7.6cm単装高角砲 1基1門 |

| 7.7mm機銃 1挺 | |

| 魚雷/その他兵装 | 艦首:53cm魚雷発射管 4門 |

| 搭載魚雷 8本 |

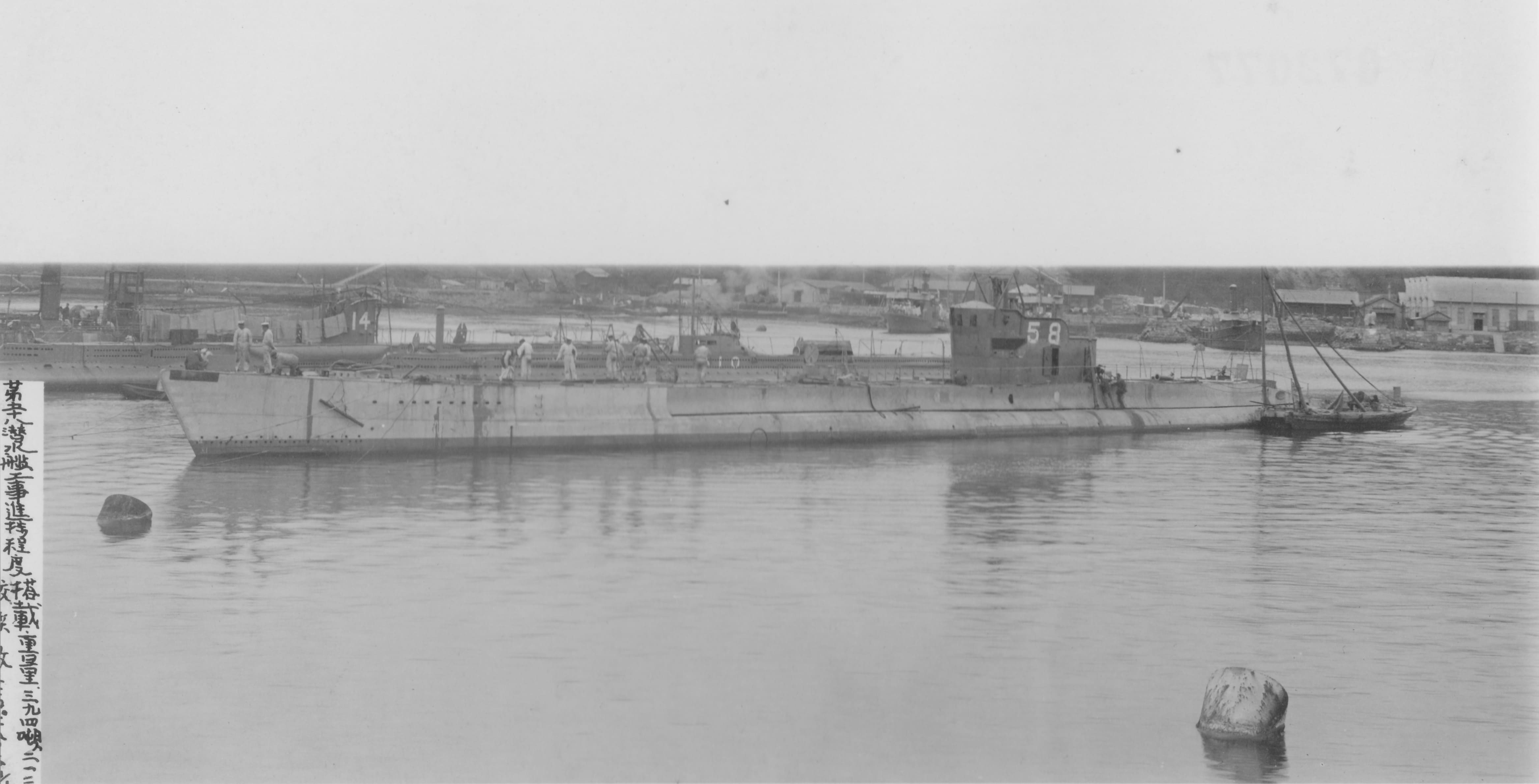

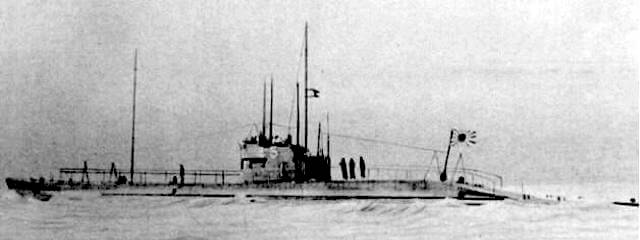

L型を頼りに経験を注ぎ込んだ海中四型 中型潜水艦の門出

「海中型」が三型まで建造されている中で、お手本となるべく導入されていたイギリスヴィッカース社の「L型」の建造も同時進行で進めていた日本。

特に「L型」はイギリス国内でも多く配備されている標準型で、お墨付きが得られた潜水艦とも言えるものでした。

日本は「L一型」から多くを学び、徐々に装備を国産化して技術力を高めていました。

そしてこの経験が初めて生かされた「海中型」がこの「海中四型」です。

これまでの「海中型」は至って平凡、特徴なく、そして同時に求めていた性能も発揮できておらず、使えるには使えるけどこの程度では、というものでした。

しかしそこに風穴を開けたのが「L一型」で、さらにその風穴を大きくしたのが「海中四型」と言えるでしょう。

それほど「海中四型」はこれまでの「海中型」とは一線を画します。

一番わかりやすいのは全長で、これまでよりも4m伸びています。

予備浮力を大きくして安定性を増やすために船体は大きくなり、またその線形もこれまでの「海中型」から一新され、「L四型」を意識したものへと大きく変わっています。

つまり、これまでの「海中型」での経験と「L型」での経験が初めて合わさった潜水艦が「海中四型」なのです。

他にはメインバラストタンクの排水を高圧空気だけでなく低圧空気も併用するようになりました。

高圧空気だけだと実はタンクの底に残る海水を吐き出しきれず、つまりタンクには少量の海水が常に残ることになります。

低圧空気はこの残った海水を排水するもので、タンクに低圧空気を送風機で送り込むことでほぼ空っぽにすることができるようになりました。[1-P230]

魚雷はこれまでの45cmから53cmへと大型化され、また舷側の2門の魚雷発射管は撤去されました。

速度は少し落ちましたが、全体的には凌波性の向上が速度面を補っているので大きな影響はなかったようです。

「海中四型」はこれまでの3隻に比べると、ディーゼルこそ同じズルツァー式でしたが明らかに船の使い勝手は違ったようです。

一等潜水艦の登場によって二等潜水艦はまだ艦齢的には使えたのにもかかわらず早期の除籍が進んだのですが、「海中四型」は昭和15年/1940年まで使用されたほか、海軍潜水学校の教材としても使用されるなど、初めて十分な能力を得たと認められた国産潜水艦でした。

同 型 艦

| 呂号第二十六潜水艦 | 呂号第二十七潜水艦 | 呂号第二十八潜水艦 |

参照資料(把握しているものに限る)