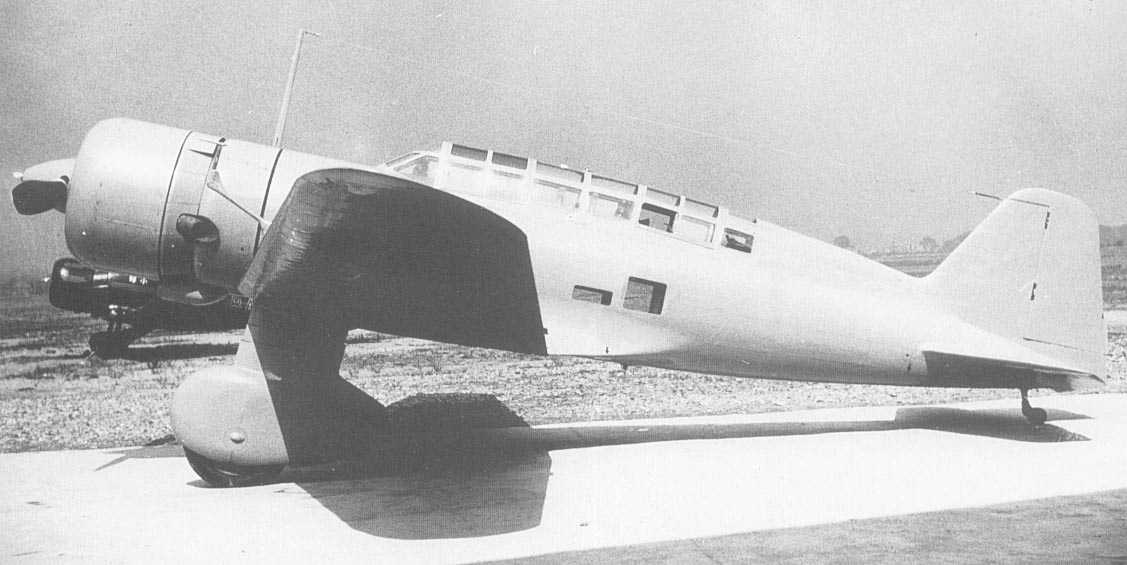

| 九八式直接協同偵察機 |

| 全 長 | 8.00m |

| 全 幅 | 11.80m |

| 全 高 | 3.64m |

| 主翼面積 | 18.10㎡ |

| 自 重 | 1,247kg |

| 航続距離 | 1,000km |

| 発動機 馬力 |

「ハ13甲」空冷星型9気筒(日立) 510馬力 |

| 最大速度 | 349km/h |

| 武 装 | 7.7mm機銃 2挺 250kg爆弾1発もしくは12.5kg爆弾10発 |

| 連 コードネーム | Dinah(ダイナ) |

| 製 造 | 立川飛行機 |

| 設計者 | 遠藤 良吉 |

現場に必要なのは自由に使える偵察機 師団保有の九八式直協機

陸軍が偵察機をどれだけ重要視していたかは【キ15/九七式司令部偵察機】の序文でも述べていますが、そこで誕生したのは高速最優先の司令部偵察機だけではありません。

それとは全く逆、地上部隊の進撃に呼応して出撃の準備をし、地上部隊独自の判断で周辺の偵察に向かうという、近距離偵察用の偵察機も提唱されました。

「直接協同偵察機」と分類されるこの偵察機もまた、「司令部偵察機」を訴えた陸軍航空技術研究所の藤田雄蔵大尉の声によって産声を上げています。

「司令部偵察機」はもちろん司令部直轄ですから作戦全体の総本山、地上の一隊、一師団から見上げると遥か上の存在です。

ですから例えば一師団が「『司令部偵察機』を飛ばしてくれ」なんて言えるわけがありませんでした。

それは「軍偵察機」に対しても同じ事で、「軍偵察機」も出撃部隊をある程度離れたところから統括していますから、やはり直接要請を出すことができません。

加えて当時は無線もまだ全部隊に行き渡っておらず、遠方との連絡の手段は限られていました。

となると、現地にできる限り近い場所に、そして現地でできる限り自由に扱える偵察機が必要になってきます。

それが「直接協同偵察機」です。

簡単に言えば師団や旅団の偵察機です。

なのでそれより上の組織へ要請をしたり許可を得る必要がありません。

「満州事変」発生以来、地上部隊の新しい目として、そして場合によっては攻撃にも即応できる偵察機が前線でも渇望されていました。

昭和12年/1937年、5月、三菱と立川飛行機に【キ36/九八式直接協同偵察機】の試作製造が命じられ、そして7月には基礎設計の結果立川に一本化されました。

立川にとってはこれが初めての全金属性航空機でしたが、この設計にはすでに試作1号機が完成している【九七式司偵】の資料が提供されたため、大きな助けとなりました。

「司令部偵察機」が速さこそ正義、「軍偵察機」が極めて一般的な偵察機でありましたが、「直接協同偵察機」はやはり直協機としての独自の性能が求められました。

まず1つ目は、低速性能です。

最高速度が遅くていいというわけではなく、できるだけ遅く飛べる性能ということです。

飛行機はヘリコプターのようにホバリングができないため、どうしても一定以上の速度で飛び続けなければなりません。

しかし近距離をくまなく偵察する上では、この速度が速すぎると旋回半径が広くなりすぎて偵察に時間がかかってしまいます。

もちろん飛行時間が長いと、プロペラ・エンジン音で発見のリスクが高まりますから、この時間は極力減らさなければなりません。

なので、遅い速度で狭い範囲を重点的に偵察できる性能が求められました。

次に、離発着の距離の短縮と、荒れ地での安定性です。

地上部隊にある程度随伴するとなると、整備された場所から離発着できる可能性は低いです。

また広いスペースがあるとも限らないため、劣悪な環境で安全に離発着できなければ出撃することができません。

そして整備の簡単さ、つまり構造の簡素化です。

立派な飛行場が活動拠点ならもちろんそこで整備ができますが、くどいようですが直協機は前線にできるだけ近いところで活動をしますから、進撃が進めばもっと未開の地で運用することになります。

そうなると整備設備なんて全くありませんから、現地の兵士たちの持てる工具などで整備・修理をするしかありません。

なので整備が難しいと、機体は無事でも使えないのです。

このように乱暴な扱われ方を強いられる直協機ですが、立川は【九七式司偵】の資料も駆使しながら見事にこの機体を作り上げました。

最高速度たった349km/h、航続距離は1,000km、搭載爆弾は150kgと数字だけで見れば弱い飛行機です。

しかし本機の役割を十二分にこなせる性能を持っていました。

上記3つの条件はクリアし、また視界は前面・上部は当然ながら、胴体下部にも観測窓が取り付けられていました。

操縦席と偵察席は翼を挟むように設置されていて、双方とも翼で視界ができるだけ遮られないように配慮。

翼も低翼とし、また翼も前縁に13度の後退翼を取り付けて操縦席からの視界もできるだけ広く取られました。

これは固定脚をできるだけ前に設置して着陸時の安定を増すことと、飛行の安定性を高める役割も持っています。

低速飛行となると失速が危険なので、翼端失速防止のために【零式艦上戦闘機】でおなじみの捩じり下げを施していますが、万全とは言えなかったようで、操縦時には失速だけには気をつけろと念を押されているそうです。

他にも短距離離陸のために高揚陸装置であるスプリットフラップ(翼の後ろ側がちょっと折れ曲がるアレ)が設置されました。

また、最高速度が妥協されていたため、固定脚は多少重くても頑丈なものが採用されています。

カタログスペックからは見えない部分に心血を注がれた【九八式直協機】は、翌年の昭和13年/1937年4月に試作1号機が完成。

10月には制式採用され、早速量産が始まりました。

爆撃能力こそ低いものの、どこでも使えて安心、壊れない本機、そして何よりも現場が欲しかった機体そのものだったため、現場では大好評でした。

「日華事変」でも師団直協機として自在に飛び回り、陸軍の万能機として敵情視察、奇襲、指揮などあらゆる運用で重宝されました。

昭和15年/1940年7月に一度生産が終了したものの、前線からは本機の製造継続の声が殺到。

低スペックの本機がこれだけ要求されたのは、師団直轄の唯一の機体だったこともあるでしょう。

太平洋戦争の開戦もあり、製造も容易である【九八式直協機】は昭和17年/1942年に製造が再開されました。

ですが使い勝手はよくても敵機と戦う機体ではありませんから、制空権が奪われるとどうしようもないわけです。

戦況が悪化するにつれて活躍する場も失っていきました。

しかし沿岸の哨戒任務という新しい仕事も手に入れ、そして末期には特攻機としても使用されました。

製造数のべ1,333機。

他にも、非常に使いやすい機体であることから複座式に改造された【キ55/九九式高等練習機】が1,386機製造されたり、終戦後も残存機が中国、インドネシア、タイなどで使用されるなど、偵察という地味な任務ながらも長きにわたって愛された機体でした。