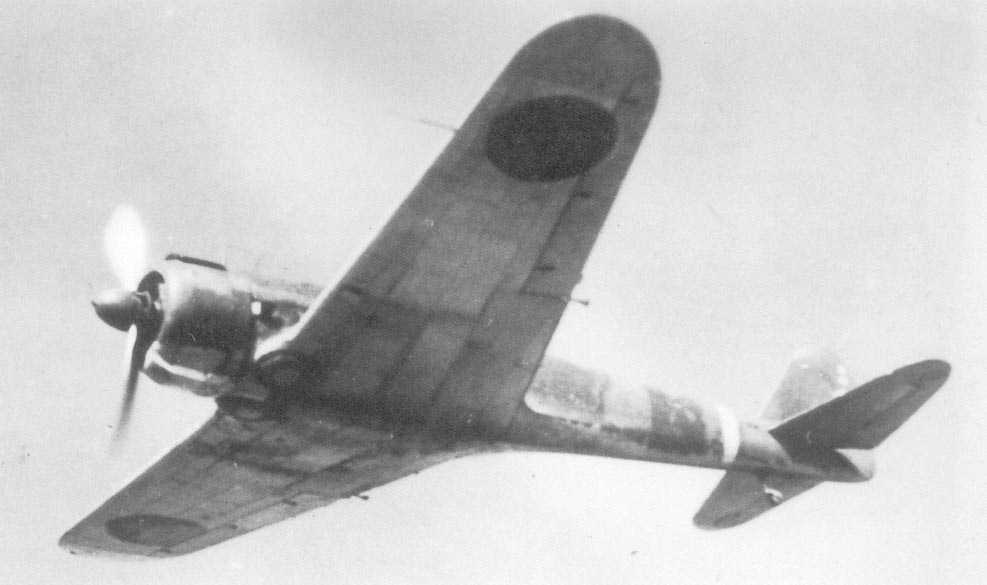

| キ43/一式戦闘機『隼』一型 |

| 全 長 | 8.832m[1-P144] |

| 全 幅 | 11.837m[1-P144] |

| 全 高 | 3.090m[1-P144] |

| 車輪間隔 | 3.400m[1-P144] |

| 主翼面積 | 22.00㎡[1-P144] |

| 上反角 | 約6度[1-P144] |

| 主翼取付角 | 2度(翼端にて2度捻り下げ)[1-P144] |

| 自 重 | 1.580kg[1-P144] |

| 全備重量 | 常備:2,048.5kg[1-P144] |

| 満載:2,243.0kg[1-P144] | |

| 落下タンク装備:2,583.0kg[1-P144] | |

| 燃 料 | 常備:314ℓ(230kg)[1-P144] |

| 満載:564ℓ(415kg)[1-P144] | |

| 落下タンク装備による総量:964ℓ(750kg)[1-P144] | |

| プロペラ | 直径:2.9m[1-P144] |

| 重量:110kg[1-P144] | |

| 航続距離 | 2,972km[3-P137] |

| 発動機 馬力 | 「ハ25」空冷二重星型14気筒(中島) 950馬力 |

| 発動機全長×直径 | 1.313m×1.150m[1-P144] |

| 発動機重量 | 545kg[1-P144] |

| 減速比 | 0.6875[1-P144] |

| 離昇出力 | 990HP/2,700rpm[1-P144] |

| 公称出力 | 870HP/2,600rpm[1-P144] |

| 970HP/2,600rpm(高度3,400m)[1-P144] | |

| 最大速度 | 495km/h[1-P144] |

| 上昇時間 | 高度5,000m:5.5分[1-P144] |

| 実質上昇限度 | 11,750m[1-P144] |

| 武 装 | 八九式7.7mm機銃 2挺(各500発)or航空機用12.7mm機関砲 2門(各270発) |

| 15~30kg爆弾 2発 | |

| 連 コードネーム | Oscar(オスカー) |

| 製 造 | 中島飛行機 |

| 設計者 | 小山 悌 他 |

- 一式戦闘機各機種に関するスペック

- 九七式戦闘機の後継機 どのような経緯で決まったか

- 九七戦は超えられない 採用への道は狭まる一方

- キ43復活 ところが組織間で一悶着

- 一式戦闘機「隼」一型

- ぶっつけ本番の問題児 怖いが強い一式戦闘機

- 一式戦闘機「隼」二型

- 一式戦闘機「隼」三型

- 計画された「隼」派生型

九七式戦闘機の後継機 どのような経緯で決まったか

「札はだぶつく、お米は上がる、何でも上がる。上がらないぞい中島飛行機」[1-P34]

これは中島黎明期、飛行機が全然飛ばせない中島を笑う唄です。

そんな中島もついに【キ27/九七式戦闘機】で陸軍の絶賛を浴び、日本の航空産業を支える大黒柱の1本として成長しました。

その【九七式戦闘機】と、1つ前の【キ10/九五式戦闘機】の採用が相次いで決定し、日本は従来の方針通り格闘戦能力の高い戦闘機を追い求めていました。

とにかく運動性能が相手よりも圧倒していれば、容易に敵の後ろに回り込んで仕留めることができるという方針で、そのためには戦闘機そのものは単発で軽量であるべきだという考え方が根強かったのです。

そして現場でもそれは同じで、複葉機が安定性、操縦性に富んでいたこともあって単葉機になっても重視される点は変わりませんでした。

ところが世界はというと、エンジンの性能向上と単葉機化、そして固定脚から引込脚への転換などもあり、どんどん速度重視の傾向へ傾いているところでした。

速度が速ければ、追いつけますし逃げ切れます。

そしてそれを叶えることができるエンジンの開発は続々と行われており、複葉機からは考えられないほど速度が増していきました。

例えば【九七式戦闘機】と同時期に採用、誕生しているドイツの【Bf109】は、一撃離脱戦法を前提として設計された最初の戦闘機と言われています。

つまり、特に敵戦闘機と長々戦うのではなく、一気に攻撃を仕掛けて追いかけられる前に突き放して次も自分に有利な体制を取るという戦い方です。

もちろん爆撃機に対しては追い回す側に立ちますが、戦闘機同士の戦いにはできるだけ発展させないようにして、機体の高めるべき性能を絞り込んだものでした。

これは邀撃戦闘機だったので達成できたという一面もありますが、とにかく世界は速度が速ければ他の悪条件を補えるという考えが広まっていったのです。

こうなると、単に速いだけではダメになってきます。

一撃離脱戦法ということは、だらだら戦闘をせずに一気に敵機を仕留める必要がありますから、攻撃力も高めなければなりません。

つまり武装の強化です。

このことから、世界では「高速・重武装」の戦闘機の開発が俄かに盛んになってきたのです。

少し遡り、陸軍航空本部は国内での航空機開発を活性化するにあたり、機種ごとの器材の整備方針を定めた方がよいという事になり、昭和8年/1933年に「陸軍航空器材研究方針」が定められました(零戦と一式戦「隼」完全ガイドでは「機材」)。

そして昭和10年/1935年には方針の改訂があり、また欧米視察団による視察が行われ、航空機の本場の機体や兵器の開発事情、機種の運用理念などが調査されました。

戦闘機に限れば、脳筋アタッカーで全部解決やという風潮がでてきたことから、従来の戦闘機とは違った方針の戦闘機も研究開発を進める必要性を実感したのです。[2-P138]

視察の結果を踏まえて、さらに昭和12年/1937年1月20日には「陸軍航空兵器研究方針」が改訂されます。

このタイミングで「航空器材」は「航空兵器」へと改められ、ここで機関銃を搭載する運動性重視の銃装備戦闘機と、機関砲搭載の高速高火力重視の砲装備戦闘機開発の道筋が鮮明になりました。

またこの研究方針によって定められた基準は既存の機体審査でも適応されるため、例えば1937年と言えば【九七式戦闘機】採用の年であるので、【九七式戦闘機】も以下の仕様に則ったうえで採用されています。

この年の研究方針では単座戦闘機の仕様も決まっています。

要約すると、

・機関銃搭載、機関砲搭載の2種類の研究

・隣国に比べて常に優位に立つ性能

・行動半径300km+30分余裕の飛行を可能とし、さらに悪影響がない限り400kmを目指す

・武装は固定機銃・機関銃 併用も研究

というもので、【キ43】に付きまとう航続距離は、この段階では600km~800km程度でした。[2-P138]

ちなみにこの航続距離はすでに【九七式戦闘機】のおよそ倍です(【九七式戦闘機】の航続距離はバラつきがある)。

12月にはこの仕様に基づいて新戦闘機に対する要求が明かされます。

こちらは原本が残されていないため関係者の記憶によるものなのですが、

・運動性は【九七式戦闘機】と同程度

・最大時速500km/h以上

・上昇力は5,000mまで5分以内

・行動半径800km以上

・武装7.7mm機銃2挺

・主脚は引込脚

という内容が示されています。[1-P110][2-P138]

仕様と要求で明確に異なるのが航続距離です。

方針の仕様では最大800km程度の航続距離だったのが、突然倍の1,600kmになっています。

航続距離に関する乖離は翌年の研究方針でも残されたままです。

この要求の半年後に策定された昭和13年度の「陸軍航空兵器研究方針」では、単座戦闘機に対する航続距離の仕様は「できれば600km」というものでした。

前年より距離を伸ばしていますが、それでも要求よりは少なく、すでに航空本部が考えている程度の事態ではないという危機意識が陸軍の中にはあったのでしょう。

これは別におかしなことではなく、「研究方針」はあくまで「これぐらいの性能は軍は必要だと感じています」というのを公表するようなものであり、実際に造ってほしい戦闘機と全く同じではありません。

これが急に「いや、固定脚でいいし最大速度は800km/hぐらいほしいし爆弾も搭載してほしい」とか言われたら仕様の意味がなくなりますが、「仕様のうちここをもっと強くできません?」と要求するのは、当たり前と言えば当たり前でした。

時あたかも「戦闘機無用論」が過去のものとなり、「日華事変」では遠距離爆撃の護衛ができる戦闘機の必要性を肌で感じていたところだったので、12月の要求は勝手な増大とは言えません。

ただ要求に関しては記憶に頼っておりますので、単純に800kmじゃなくて600kmでしたというオチもないわけではないです。

この昭和13年度方針では、機銃型と機関砲型を「軽単座戦闘機」と「重単座戦闘機」として区別することも決まりました。

なお「重単座戦闘機」は機関砲だけを搭載するわけでなく、最大口径として機関砲を搭載するけど機銃の搭載も想定していました。

この「軽単座戦闘機」と「重単座戦闘機」という区分ですが、明確に区別する基準やラインがあったわけではありません。

戦闘機の設計を担当していた木村昇技師は、「翼面荷重で区分しようとする人は130kg/㎡を基準にしたみたいだけど、水平旋回戦闘に重きを置けば軽い方がいい一方で、垂直戦闘から見れば馬力荷重が小さいほうがいいので、一概に軽重を区別するのは怪しい」と言っています。[1-P106]

なので、「重単座戦闘機」は確かに高速重武装ですが、格闘をしない一撃離脱用戦闘機という認識ではなかったのでしょう。

実際にやがて「軽戦闘機」が消滅することで、単座戦闘機は格闘性能も有する万能機であることが求められるようになります。

この方針に沿って中島に対して開発を指示されたのが、「軽単座戦闘機」である【キ43/一式戦闘機『隼』】、そして「重単座戦闘機」である【キ44/二式単座戦闘機『鍾馗』】です。

のちの出来事になりますが、昭和14年/1939年の「ノモンハン事件」では、「第一次ノモンハン航空戦」において【九七式戦闘機】がソ連機に対して圧倒的な強さを発揮したものの、「第二次ノモンハン航空戦」では【Bf109】同様に【I-16】が一撃離脱戦法を繰り広げて【九七式戦闘機】を苦しめ、【九五式戦闘機】すら使われるぐらい損耗の激しい戦いとなります。[3-P102]

陸軍の判断は若干遅かったものの、それでも時流を見誤ってはいないことがここで分かります。

不運というべきかはわかりませんが、「第二次ノモンハン航空戦」の被害は「第一次」の華々しい戦果の陰に隠れてしまい、日本の格闘性能重視の思想はより強固になってしまいました。

実は【九七式戦闘機】の残骸がこの戦いの中でソ連に鹵獲されていて、日本はソ連に軽戦を研究されるのではないかとヒヤヒヤしたと言います。[1-P108]

ソ連はこの後も高速高火力戦闘機開発を中心に取り組んだため、これは杞憂に終わったのですが、先の研究方針を策定した後に【九七式戦闘機】が大活躍してしまうと、「やっぱ軽戦だわ」と勘違いしてしまうのもやむを得ません。

裏返せば、【九七式戦闘機】は時代に逆らうことができる性能を持った素晴らしい機体だったとも言えるのですが。

【キ43】への要求では「九七戦と同程度(?それ以上?)」となっており、「近接格闘性」という表現を排除していることに青木邦弘義技師は気づきました。

このことから、【キ43】は重戦指向であったと考えて設計をしたそうです。

しかしということは、いくら接近戦を想定していない(という解釈)と言っても重戦闘機が「九七戦に対して運動性で勝る」という、【スーパー九七式戦闘機】を造れと言ってるのと同じです。

航空機は作品ではありませんから、いくら上が考えても実際に使う人間に馴染まなければ意味がありません。

中島はこのような気持ちで開発に取り組んだのですが、すでに絞り切った雑巾をさらに絞っても水は滴り落ちません。

エンジンにかかわる性能

上昇力と速度はエンジンの影響が大きいですが、しかし馬力が出すぎると運動性能に影響が出てきます。

そして行動半径は【九七式戦闘機】から3倍程度増えています。

これを達成するためには燃料搭載量を増やさなければなりませんから、必然的に重量も増えてしまいます。

こうなると翼を大きくしないといけないので、もっと重くなりますし抵抗も増えます。

当然重くなると速度も上昇力も悪化します。

つまり、速度向上、航続距離、運動性能のいずれもを向上させるというのは、じゃんけんで全部勝てって言ってるぐらい、無茶苦茶な要求だったのです。

奇しくも海軍では【十二試艦上戦闘機(後の零戦)】が同時期に試作命令を出していて、そしてこちらも同じく【九六式艦上戦闘機】のいいところを全部強化してしかも遠くまで飛べるようにしろという要求でした。

試作命令が出た時はまだ世界は高速化に振り切っていたわけではないものの、陸海軍とも新時代に合わせた戦闘機の設計でなかったことは間違いありません。

これらの要素をすべて満たそうとすると、簡単に計算するだけでも、重量は50%以上増えることがわかりました。

そんなことは露知らず、陸軍側はさらに翼面荷重を85kg/㎡以下にするように求めてきます(この要求レベルが公式か単なる意見かがはっきりしない)。

翼面荷重は格闘性能を高めるためにかなり重要な数値なのですが、重いっつってんのに「翼でかくしろ」って言ってくるわけですからそりゃ無理無理無理ってなります。

最終的に【一型】の正規翼面荷重は93.1kg/㎡となっていますが、これは艦上戦闘機である【零式艦上戦闘機二一型】の110.6kg/㎡よりも低い数値ですから、単葉陸上戦闘機としては異常です。[5]

エンジンは新開発に成功した「ハ25」を搭載。

「ハ25」は【キ43】だけでなく【零戦】にも搭載された950馬力のエンジンです。

安定性や軽さを意識するなら「ハ20乙」という案もありました。

ですが「ハ20乙」の馬力は790馬力で、【九七式戦闘機】の「ハ1乙」650馬力よりは強力ですが、500km/hを目指すとなると力不足なのは否めず、【キ43】は「ハ25(≒栄一二型)」を搭載することが大前提で設計されます。

結果論ですが、【キ45改/二式複座戦闘機『屠龍』】に搭載された「ハ20乙」2基は出力不足と故障が原因で「ハ25」に切り替えられており、この判断は良いものでした。

【零戦】は最初自社の「瑞星一三型」を搭載する予定でしたが、あらゆる点で勝る「栄一二型」に速い段階で切り替えられました。

「栄一二型」は【零戦】の試作3号機から搭載され、実際に【キ43】に組み込まれる1年近く前に飛行していたため、陸軍としてはこの動向を見ても「ハ25」以外を採用する理由はなかったのでしょう。[3-P100]

陸軍は海軍とは違い発動機に対して口出しをすることは少なく、海軍がケツを叩いて造らせた発動機を陸軍が選ぶという事は珍しくありませんでした。

「ハ25」は【九七式戦闘機】の「ハ1乙」よりも高馬力であるにもかかわらず、直径が18cmも小さかったので(全長は長い)、機体は自然スマートな形になります。

しかし「ハ25」は【零戦】の「栄一二型」と全く同じというわけではありません。

内部構造に違いがあり、最大出力は980~990馬力となった一方で、その出力が発揮できる高度は「栄一二型」の4,200mに対して「ハ25」は3,400mであり、あまり高い高度で飛行すると性能の落ちが【零戦】よりも大きくなります。[5]

またエンジンに関係する燃料も海軍とは異なります。

海軍は燃料の精製能力が陸軍よりも優れていて、オクタン価92の燃料を使用することができたのですが、陸軍はこの時はまだ87でありました。

同じ燃料、だいたい同じ構造であれば、差をつけるのが質であることは言うまでもありません。

プロペラは悩みましたが高速性よりも軽量化を優先して【九七式戦闘機】と同じでかつ2枚羽を採用。

懸念された重量増に対する主翼面積については約22㎡となり、これは【九七式戦闘機】よりも約1.5㎡増で抑え込みました。

軽量化と言えば、構造では【零戦】同様に所謂肉抜きが施されています。

徹底的に重量を抑えるため、強度に影響が出ない箇所は穴だらけになっていました。

攻撃力・防御力

【キ43】では要求段階から防弾装備が求められていたのが海軍機とは全く異なる点です。

この防弾装備については【九七式戦闘機】審査の段階からすでに議題に挙がっていて、重単座戦闘機の思想からみても、防御も意識した機体づくりでないとすぐにやられてしまうという危機感を陸軍は持っていました。

そして【九七式戦闘機】自身が「日華事変」やのちの「ノモンハン事件」を経験したことで、より一層防弾性の要求も重要度も増したのです。

【キ43】は7.7mm機銃を搭載する予定だったので、自身も7.7mm機銃に対する燃料タンクへの防火性が求められました。

自動防漏タンクは2.4mm×3層の薄い積層ゴムと絹フェルトで覆われた構造で、このタンクは最初から搭載されていたためもちろん【隼】1号機から全機最低限の防御力を持っていました。

【九七式戦闘機】は防弾タンクを装備していなかったものの、パイロットの命を守るために胴体タンクを全く設けないという構造を採用しています。

なので【キ43】でも理念は引き継がれて、【キ43】は同様に翼内タンクのみでかつ自動防漏タンクとなったわけです。

機銃に関しては、戦隊長などからは門数は一緒でも大口径にしてほしいと早くから要求があったのですが、結局7.7mmと【九七式戦闘機】と同口径です。

これは要求がもみ消されたわけではなく、大きく2つの理由がありました。

1つ目は、役割対象です。

【キ43】のような軽戦闘機は、運動性を重視していることから敵対するのは戦闘機です。

そして戦闘機相手であれば、この時はまだ7.7mmでも問題なく敵を倒せると考えられていたのです。

「ノモンハン事件」は1939年の出来事で、上記のように【キ43】には自動防漏タンクが装備されていたものの、防弾板まではありません。

防御力のない戦闘機相手なら、複数の被弾があれば撃墜は可能だという判断でした。

武装を強化すると重くなるので、せっかくの軽戦闘機も意味をなさなくなってしまいます。[3-P139]

もう1つが、単純に機銃開発が遅かったという問題です。

陸軍も海軍も火砲開発は全体的に欧米に劣っていて、まず【九七式戦闘機】の7.7mm機銃からしてヴィッカーズE型7.7mm機関銃のライセンス生産(八九式固定機関銃)であり、そして【キ43】に搭載される予定だった新機銃もラインメタル社の7.92mm機関銃MG17のライセンス生産である九八式固定機関銃でした。[3-P99]

つまり【キ43】は同口径ではあっても新型機銃を搭載するつもりだったのです。

新型の九八式固定機関銃は、八九式とほぼ同口径ながら発射速度がそれの倍であり、わかりやすい攻撃力アップが見込まれました。

が、日本は弾丸の内部機構のバネが生産できず、結局国内生産は断念しており、このようにコピー製造すらできない兵器もありました。

なのでこの段階では【キ43】の機銃は八九式固定機関銃になっています。

しかし試作機には【キ43】パワーアップのための武装を備えたものもあります。

それが4310号機と4313号機に搭載されたイタリアのブレダSAFAT12.7mm機関砲でした(「ホ102」)。[2-P144]

最終的に搭載された「ホ103」の元になる機関砲ではないものの、この経験は実際に「ホ103」搭載の時に役立ちました。

航続距離

最後に、要求と仕様の差が大きかった航続距離です。

こちらは行動半径800kmという要求に対し、【隼】はそれを遥かに凌ぐ航続距離を発揮する機体になる予定でした。

試作機の搭載燃料は機体564ℓ、増槽が160ℓ×2で合計884ℓとなります。

そして試作機の巡航速度と消費燃料が390km/h、135ℓとなっているため、単純計算で航続距離は2,554kmもあります。

これを2で割ると1,277kmですから、数字上は行動半径800km要求の1.5倍も飛ぶことができるわけです。[3-P98]

どうしてこんなに過剰な能力を備えたのかは明確な答えはありませんが、例えば【キ21/九七式重爆撃機二型乙】の航続距離は2,700kmほどなので、これぐらいは飛べないと意味ないのでは、という話が出ていたとしても不思議ではありません。

他には風防の設計が初期試作機と増加試作機では変更になっています。

1号機は曲面のガラスで設計されていて、またスライドできる個所も中央付近だけでした。

しかし操縦してみると曲がっている部分が外を歪んで見せてしまい、使いづらいことが発覚。

このため風防は平面のガラスを組み合わせた造りになりました。

参照資料

Wikipedia

ニコニコ大百科

[1]戦闘機「隼」 著:碇 義朗 光人社

[2]零戦と一式戦「隼」完全ガイド 著:本吉隆 野原茂 松田孝宏 伊吹秀明 こがしゅうと イカロス出版

[3]一式戦闘機「隼」航続力と格闘戦性能に秀でた対戦闘機戦のスペシャリスト 歴史群像太平洋戦史シリーズ52 学習研究社

[4]一式戦闘機「隼」研究所

[5]WW2航空機の性能:WarbirdPerformanceBlog