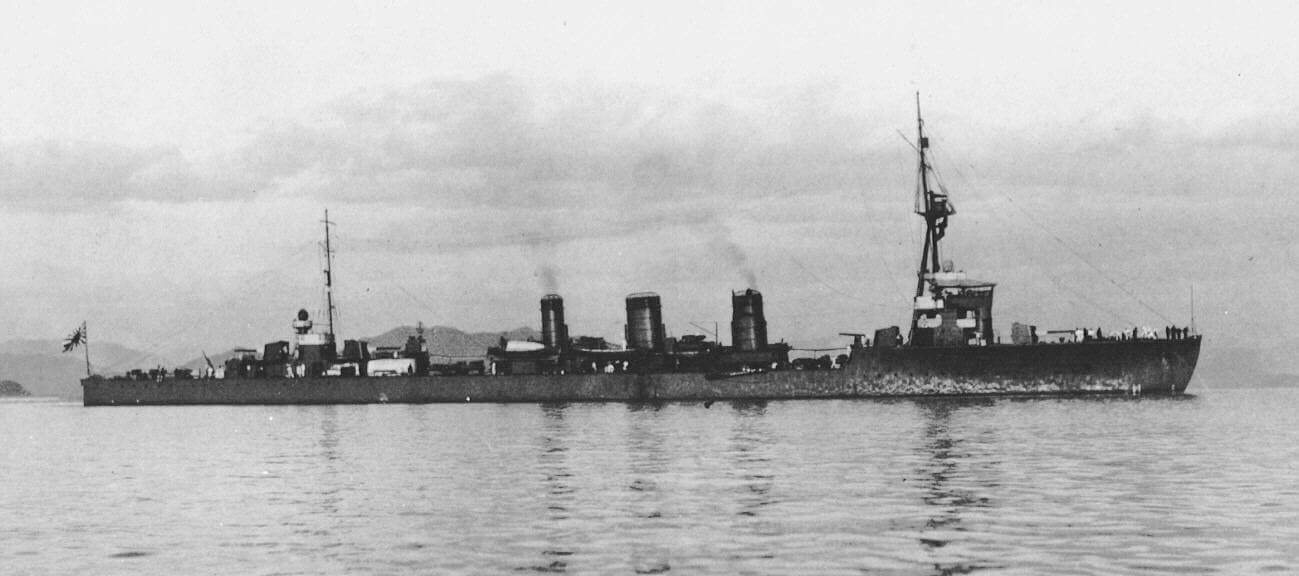

| 起工日 | 大正6年/1917年5月17日 |

| 進水日 | 大正7年/1918年3月11日 |

| 竣工日 | 大正8年/1919年11月20日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和17年/1942年12月18日 |

| マダン沖 | |

| 建 造 | 横須賀海軍工廠 |

| 基準排水量 | 3,230t |

| 全 長 | 142.65m |

| 水線下幅 | 12.34m |

| 最大速度 | 33.0ノット |

| 航続距離 | 14ノット:5,000海里 |

| 馬 力 | 51,000馬力 |

装 備 一 覧

| 大正8年/1919年(竣工時) |

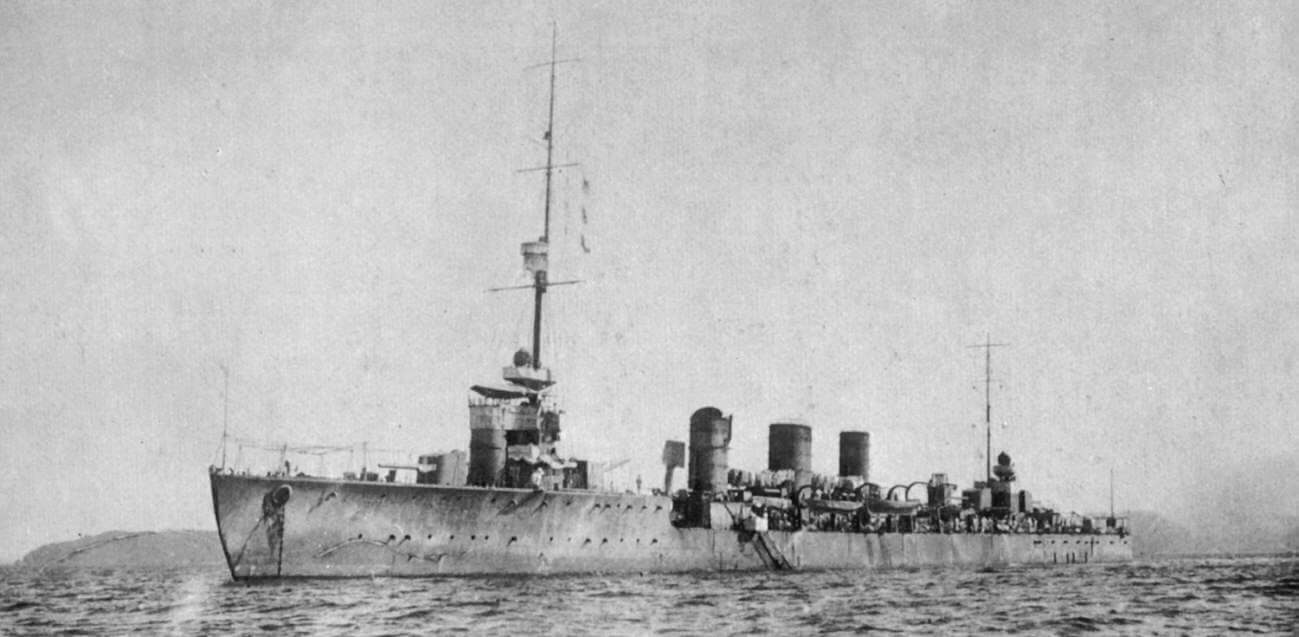

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 4基4門 |

| 備砲・機銃 | 40口径7.6cm単装高角砲 1基1門 |

| 魚 雷 | 53.3cm三連装魚雷発射管 2基6門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油8基 |

| ブラウン・カーチス式ギアード・タービン 3基3軸 |

開戦時は22歳 出番少なく活躍は難しかった

【天龍】は小さすぎるために改装が難しく、つまり強化がほぼ見込めません。

そのため、戦艦ほどの大きさならどんどん世の潮流に合わせて強力にできる一方、【天龍】はただその歳月を過ごしていくことしかできませんでした。

加えて日本の造船技術の躍進により、昭和5年/1930年台からは駆逐艦よりも弱くなってしまいます。

技術革新の象徴とも言えるのが、昭和3年/1928年に駆逐艦の歴史を変えた「特型駆逐艦」の登場です。

はっきり言えば、「特型駆逐艦」は「天龍型」よりも速く、強く、そして凌波性が高いので、「天龍型」の先導が逆に邪魔になってしまうのです。

昭和3年/1928年までは水雷戦隊旗艦をしっかりと務めますが、その後は後輩にその座を譲り、派遣艦隊や練習艦など、裏方に徹することになりました。

さて、平和な時代もその幕を下ろし、いよいよ血みどろの太平洋戦争が開戦します。

しかし時は昭和16年/1941年、竣工した大正8年/1919年から実に22年もの年月が経っていました。

【天龍】誕生に一役買った「磯風型」は6年も前に除籍され、同時期に誕生している「扶桑型、伊勢型」もすでに旧式扱いで働き場を失っています。

しかし【天龍】は、【龍田】とともに第十八戦隊を編成し、なんとか戦場での出番を勝ち取ります。

「真珠湾攻撃」と同時に行われた「ウェーク島の戦い」に参加した【天龍】でしたが、アメリカの予想だにしない反撃によって【疾風】【如月】が沈没し、【天龍】も機銃掃射を受けて1人の戦死者を出しています。

「真珠湾攻撃」の成功に湧く一方で、「ウェーク島の戦い」はなかなか苦い戦いとなってしまいます。

その後、南方での偵察や陸軍支援を経て、7月の「第一次ソロモン海戦」に突入します。

当初【天龍】は「第一次ソロモン海戦」に不参加の予定でしたが、第十八戦隊の篠原多磨夫主席参謀の直談判によって半ば強引に第八艦隊の戦列に加わっています。

第八艦隊は旗艦の【鳥海】を除けば「古鷹型」「青葉型」2隻ずつの第六戦隊を抱え、これにもっと古い【天龍】と【夕張】が続くのですから、司令長官の三川軍一中将も頭を抱えたことでしょう。

しかし篠原参謀の頑なさに折れ、やむなく参加を許可したのです。

しかしいざ進軍してみると、最初は不具合多発の【天龍】のお守りをするために艦隊の動きが鈍るという、まるっきりお荷物扱いを受けてしまいます。

おかげで前線には出れず、主力の後ろからついていくという有り様でした。

さらに唐突の参加だったため、【天龍】は無線電話の設定もできておらず、ろくに連絡も取れない中でかなり無茶な参戦だったことが伺えます。

それでも探照灯を投射し、なんとか駆逐艦1隻の撃破に貢献しています。

その後は輸送任務や艦砲射撃を行い、「第三次ソロモン海戦」の時には【天龍】は第七戦隊に所属。

ヘンダーソン基地への砲撃を行った第七戦隊の【鈴谷】【摩耶】の護衛についていますが、結局効果はなく、そのまま「第三次ソロモン海戦」でも敗北してしまいます。

この敗北によって「ガダルカナル島の戦い」は一気に敗色濃厚となり、東部ニューギニア方面の戦力がどんどん薄くなっていきました。

それに伴い、【天龍】は第十八戦隊に復帰、旗艦を務めますが、その隷下にはなんと10隻の駆逐艦を従えるという事態になっていました。

損耗著しい南方戦線で、使える艦を1つの組織に組み込んだ結果、旧型艦が旗艦を務めているとは思えない規模になっています。

その後の12月18日、【天龍】は「マダン上陸作戦」の支援艦隊として駆逐艦4隻、輸送船2隻とともに航行していました。

その最中、魚影が【天龍】めがけて突っ込んできます。

発射したのは【米ガトー級潜水艦 アルバコア】。

これから日本の船を何隻も沈めていく潜水艦の、最初の餌食となってしまいます。

もともと【天龍】の装甲は薄いため、機関室に直撃したあとは浸水を食い止めることができませんでした。

【涼風】が曳航を試みますが、その浸水が酷いために断念。

しかし浸水はまだ船に接近することができるため、多くの乗員が命を救われています。

一時、すべての兵装を取っ払い対空火器のみを重装備させる、防空巡洋艦化計画がありましたが、小さすぎる身体が仇となって実現しませんでした。

そのかわりに誕生したのが「秋月型駆逐艦」です。

もし防空巡洋艦化が実現されていたら、【天龍】の運命も変わっていたのかもしれません。