十二試艦上戦闘機 初飛行と改良

工夫と徹底、そして何より【九六式艦戦】で得た経験をふんだんに注ぎ込み、【十二試艦戦】は昭和14年/1939年3月16日に試作1号機が完成します。

華奢で繊細、しかし切れ味は何よりも勝る造りとなった【十二試艦戦】は、まるで日本刀のような存在でした。

その日本刀が数撃ちゃ当たるの物量押し、すなわち銃に相当する連合軍に破れたのはまさに日本が辿ってきた歴史そのものと言えます。

すでに振動試験などをクリアしており、あとは飛行試験を待つばかりでした。

試作機の重量も許容範囲の数値を示しており、g単位の余分な重量を目ざとく見つけては削ってきた努力が報われました。

そして分解された試作機は牛車に乗せられて、何と工場のある名古屋から岐阜県各務原飛行場まで1日かけて運ばれていきました。

実は日本の飛行場は工場に隣接しているのが当時は立川飛行機と中島飛行機の太田製作所、そして川西航空機の岐阜工場のたった3ヶ所しかありませんでした。

なので飛行場を持たない三菱の名古屋航空機製作所製の機体は、一番近い各務原まで約50kmの舗装もされていない山道を、振動を抑えるためにトラックではなく牛車でえっちらおっちら進むしかなかったのです。

4月1日、いよいよ試験飛行が始まりました。

その結果、課題としては大きく2つ、振動と利きすぎる昇降舵という点が明確になりました。

振動については航空機を扱う以上切っても切れない問題で、これについては【十二試艦戦】は通常設計が二翼プロペラのところを念のため用意していた三翼プロペラに交換すると振動は半減したので、どこに問題があるかは把握ができました。

二翼か三翼かは改めて検討するとして、厄介なのは昇降舵が利きすぎるという問題でした。

昇降舵とは水平尾翼の後ろ側についている上下に折れ曲がる部分のことで、文字通りこれで機体の上げ下げを調整します。

そして垂直尾翼には左右の動きを操作する方向舵が付いています。

この昇降舵が、高速になればなるほど僅かな操作でも大きな抵抗を受けることで過剰に上下するということが指摘されました。

これは【十二試艦戦】に関わらず、一般的な航空機では多かれ少なかれ発生している課題でしたが、いよいよ500km/hを超えてくると看過できなくなったのです。

なのでこれは操縦する上での宿命であって課題じゃないと言い切ることもできるのですが、生死を分ける戦いの中で速度に合わせて直感的な操作と機体の動きが連動しないのは大きな問題です。

そしてこの問題は最大速度が伸びれば伸びるほど顕著になるので、放置してもあとあと自分たちの首を絞めることになるのです。

堀越技師はこの課題に頭を悩ませることになります。

この問題については、操縦索の剛性を弱く、つまり伸び縮みしやすくすることで解決するという画期的なアイディアで突破することができました。

高速時は昇降舵には強い空気がぶち当たっていて昇降舵の操縦索には強い力がかかります。

この操縦索が強い力を受けて伸びるようになると、操縦桿を上下に倒した時、通常時よりもすでに操縦索が若干伸びた状態でさらに引っ張るので、利きすぎるの「すぎる」部分を軽減することができます。

これを「剛性低下方式」と呼び、堀越技師は戦後の昭和40年/1965年に「人の操縦する飛行機の飛行性の改善に関する研究 ―昇降だ操縦系統の剛性低下方式―」という論文を提出して東大工学博士となっています。

この「剛性低下方式」ですが、つい数年前まで【十二試艦戦】で初めて取り入れられたと考えられていました。

本人の著書にそのような記述があるからです。

しかし2019年に発行された、「三菱海軍戦闘機設計の真実 : 曽根嘉年技師の秘蔵レポート」(著:杉田親美)により、当時の計算班、構造班の班長であった曾根嘉年技師が残した資料からこの「剛性低下方式」が【九六式艦戦二号二型】から導入されていたことが判明します。

少し紐解いていくと、【九六式艦戦二号二型】の2号機(三菱77号機)に「剛性低下方式」を取り入れて空技廠が試験を行うと、「剛性弱すぎてダメ」と言われてしまいます。

海軍では「舵面を固定して操縦桿に規定の荷重をかけた時、操縦系統の撓みによる操縦桿の移動量は、操舵のための操縦桿の12.5%以下であること」と規定されていて、剛性低下だと高高度でこれがオーバーするからダメですという判断です。

これに対して曾根技師は「それならその規定範囲で作るとどんな影響があるか調べてみなさいよ。完成した機体とかこれから製造する機体の補強にも時間取られるよ、評価のいい九六式艦戦の性能落ちるよ」と問い詰め、結局「操縦者から文句が出てないのならそれでいいよ、必要だったらまたそっちで手直ししてね」という回答を得ます。

早い話が「おたくに任す」ということです。

この剛性規定に技術的根拠がなかったところを突かれて、空技廠も反論要素がなかったのでしょう。

本書にはこの「剛性低下方式」のヒントになったであろう出来事も書かれています。

【八試特殊偵察機】の飛行実験を行ったとき、「操縦装置の剛性が著しく不足して、風圧が強い中で舵を目いっぱいとっても昇降舵は半分以下しか動かなかった、にもかかわらず操縦性は極めて良い」という事象が発生します。

つまり試作機の性能として規定を割っていて失敗していた部分なのに、そこで高評価を得てしまったわけです。

「剛性低下方式」と完全に一致する現象なので、これが影響していないことはないと思われます。

さて、【九六式艦戦二号二型】の制式採用は1938年8月19日なので、試作1号機の飛行より1年半も前です。

となると堀越技師本人の記述はどういう意味をもたらすのかが逆に気にはなるところですが、ともかく現物資料という極めて信憑性が高い証拠が現れたので、「剛性低下方式」については【十二試艦戦】で二例目となりました。

この「剛性低下方式」は見事にはまり、操作性については次の試験で太鼓判を押されました。

一方で三菱にとってはまたかと悔しい思いをする出来事がありました。

【九六式艦戦】も中島の「寿」を使っていましたが、今回も「瑞星」を中島の新エンジン「栄一二型」に変更するように通達があったのです。

これには「栄一二型」が試験中の事故が影響してまだ採用されていないから当面は三菱の「瑞星」としたが、「栄」が採用されたら「栄」にするという記録もあります。

事前に三菱にもこのことが通達されていたかどうかはよくわかりませんが、海軍が「栄」に期待していたのは間違いないでしょう。

エンジンに関しては中島のほうが先を進んでいて、中島は新しいシリーズのエンジン「栄」を開発し、【十二試艦戦】設計中に試験が進められていました。

飛行試験では正規重量相当のバラストを積んで最大速度の計測を行いましたが、その際の記録が490km/hで、若干目標に届いていませんでした。

そこに現れた「栄一二型」は、「瑞星」と同じく複列星型14気筒で、サイズほぼ同等、重量16kg減、それでいて離昇馬力が940馬力と「瑞星一三型」をあらゆる面で上回っていました。

小型、軽量、高出力、さらには燃費がかなりよろしい「栄」の登場により、【十二試艦戦】のエンジンは試作3号機より中島製に変更となってしまいます。

燃費は「金星」が2割劣ると言われていて、これは結構な差です、「一一型」の最大航続距離が3,502kmとなっていますかが、これが2,802kmにまで落ちるのです。

特に設計の変更が小規模で済む小型化はありがたいものでした。

ちなみに「栄一二型」を搭載した試作機は3、4、7(、8?)号機で、5、6号機は「瑞星一三型」のままです。

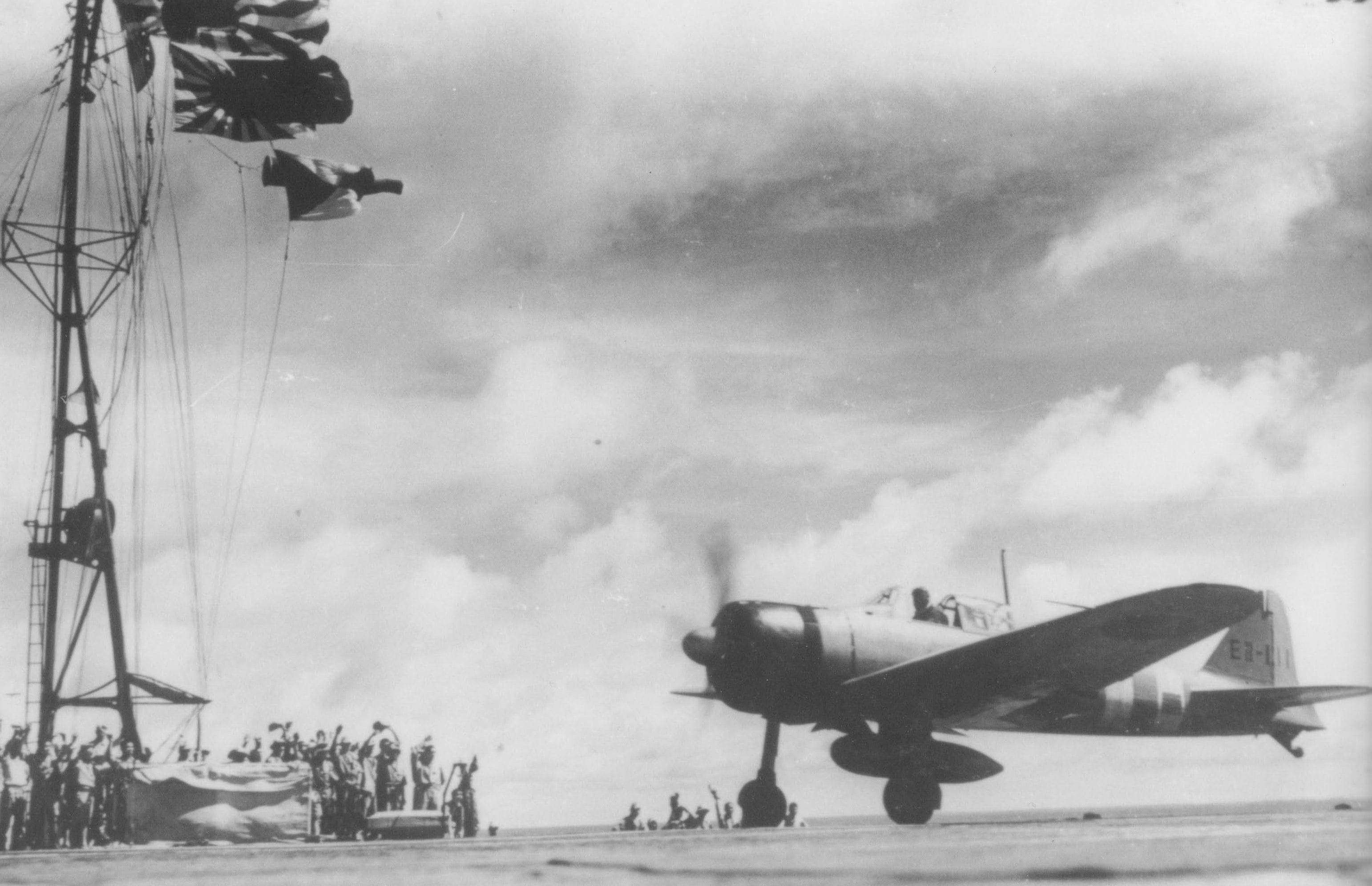

8月24日に1号機が領収され、試験を並行しながら同時に「日華事変」にも翌昭和15年/1940年4月中には参加させるつもりで計画が立てられます。

その実戦投入に向けて、順調に試験は進んでいたかに見えました。

奥山益美が遺した、進化しすぎた十二試艦戦の盲点

昭和15年/1940年3月11日、部署に雷が落ちました。

試作2号機が空中分解し、奥山益美工手(こうて と読みます)が殉職したという報告が飛び込んできたのです。

残念ながら飛行試験による事故というのは避けることができません。

しかし空中分解とパイロットの殉職というのは最悪のケースです。

奥山工手は飛行時間2,000時間を超えるベテランで、あまりに大きな喪失でした。

海軍が期待を寄せる新進気鋭の戦闘機にどのような盲点があったのか、すぐに堀越技師は現場に駆けつけました。

当時は可変ピッチプロペラが急降下中に過回転を起こしてエンジンにまで支障が及ぶのではないかと言われていて、その問題解決の為に急降下飛行試験を行っていました(実は事故のことばかりに焦点が当たっていてこのプロペラの問題がどうなったかがわからない)。

この試験のため急降下をしていた2号機が、突然大きな音を立てて空中分解、奥山工手は瞬時に脱出してパラシュートを開いたのですが、その後奥山工手はパラシュートを外してしまい、浅瀬に落下してしまったのです。

パラシュートを外した原因は不明ですが、軽度の失神中に無意識のうちに外してしまったのか、パラシュートをしっかり背負えず腕で支えていたものの滑り落ちたのではないかと推測されています。

直ちに原因究明が行われました。

【十二試艦戦】は急降下では900km/h(~1000km/hほど)までの速度に耐えられるという強度で設計されていました。(あくまで理論上)。

無茶苦茶な軽量化を計ったおかげで強度もギリギリだった【十二試艦戦】は急降下に滅法弱く、徐々に改善されていくとはいえ【零戦】の大きな泣き所の1つでした。

この速度は当然フラッターと言われる高速時の各部位の振動に耐えられるという意味で設計されているため、この強度が正しければ、このような大惨事は発生し得ないのです。

それが起こったということは、試験では計測されなかったフラッターの複合要因によりこのような事故につながったのではないかと想定されるわけです。

フラッターそのものは難しい現象ではありません。

弱風なら旗は緩やかにはためきますが、強風だと旗は強振動でバタバタします。

これが簡単に言えばフラッターです。

強風の時は一方通行の風だけでなく、なびいた旗が生み出した空気力とぶつかってさらに振動を増幅させるので、風力以上の力が旗に押し付けられるのです。

この振動が強烈になると、風力には耐えれても振動に堪えられない旗竿は折れてしまいます。

これが大事故につながりかねない現象です。

昇降舵や水平舵などの可動部分のフラッターを意識した強度は特に大事で、このバタバタに耐えられないと当然壊れてバランスを失います。

しかし今回は完全に空中分解していますから、一部分の強度不足ではなく、振動が多方面に増幅、拡大したことが考えられました。

落下した部品を相当数拾い集めて調べていくと、昇降舵の振動を抑えるマスバランスと言われる錘がなくなっていることがわかります。

そして最終的には、このマスバランスを喪失したことにより昇降舵がフラッターを起こしやすい状態になり、そのまま急降下したことで大きな振動が機体全体に伝わってしまい、想定以上の複雑な振動に機体が耐え切れなくなって空中分解したと結論付けられました。

つまり原因は、マスバランスに不足していた強度と、マスバランスに依存していた機体の強度にありました。

マスバランスも当然振動や強度試験をクリアしているものの、飛行中ではなく地上滑走時のガタガタや離着陸などの衝撃による消耗が強度の想定を上回ってしまい、試験飛行中についに堪え切れなくなったのが事故発生の原因とされました。

問題の解決そのものはシンプルなものでしたので、マスバランスの支柱を鉄製にするなど改良もすぐに行うことができました。

しかし次世代の機体には過去の経験では見えない何かが常に潜んでいるということを思い知るには、あまりに尊い犠牲でした。

そして【十二試艦戦】は再び振動や強度の試験などを行うほか、急降下制限速度を規定しなおして対策をとりました。

今回の事故の対策が進む一方で、より洗練させるための改良も試験によって進んでいました。

まず3号機からエンジンが「栄一二型」に換装されたことにより、カウリングの形状も変更されました。

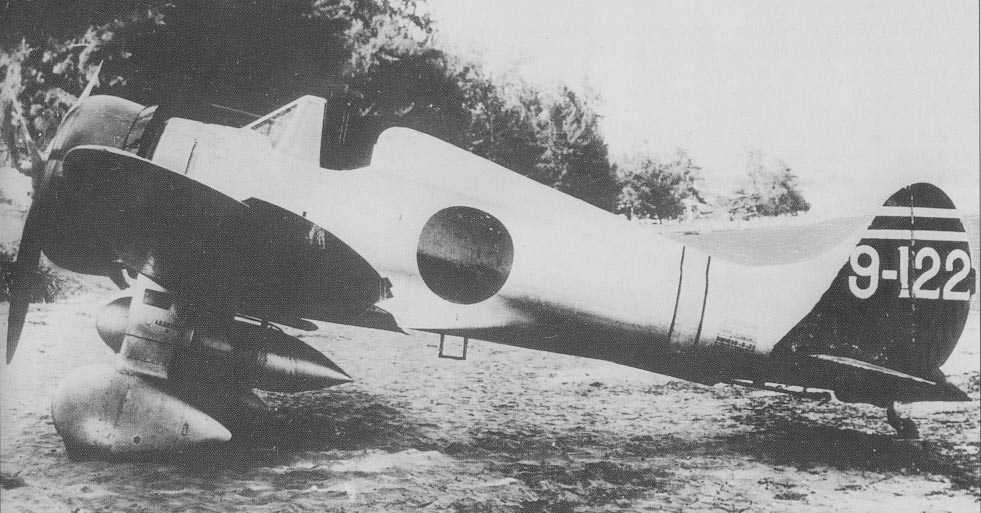

1、2号機ではオイルクーラー空気取入口がカウリングの下で口を開いていましたが、「栄一二型」搭載機はカウリングとオイルクーラー空気取入口の間に気化器空気取入口が加わった形状に変更されています。

ただこれも【一一型】ではさらに場所が変わり、気化器空気取入口はカウリング前方下部に移動しています。

またカウリングそのものもシュッとしたデザインから若干丸みを帯びた形に変わったことで少し太くなったように見えます(実際に前部の胴回りの直径に大きな変化はなし)。

変化がはっきりわかるのはカウリングよりも胴体や後部です。

写真を見比べるとはっきりわかるのが、水平尾翼の位置です。

1、2号機は水平尾翼は低く後ろ側にありますが、3号機以降の機体は水平尾翼は胴体の真ん中ぐらいの高さに移り、また垂直尾翼の付け根ぐらいの位置にあったものがそれよりも前に出てきています。

垂直尾翼は高さを高めて面積を増やし、垂直尾翼に付いている方向舵も形状が変更されました。

他には後部胴体を若干太く(これはもとから説もあり)、また長くして、2種類の尾翼とともに安定性を高める措置が施されています。

その他修正点を簡単に並べますと、1.無線アンテナ支柱の傾斜を緩める 2.尾部を少し長くする 3.垂直安定板と方向舵の境目をクランク型へ などがあります。

2人目の犠牲者を胸に、ここに零式艦上戦闘機成る

話の順序がおかしくなりますが、ここでは採用前に投入された【零戦一一型】については取り上げず、それを飛び越えて2回目の墜落事故を紹介します。

なんやかんやあって「日華事変」にも【零戦】が投入されて1年近く経った昭和16年/1941年4月17日、三菱に再びショッキングな報告がもたらされました。

【十二試艦戦】の実践的な飛行実験を献身的に行ってくれていた下川万兵衛大尉が、報告を受けた問題の再現飛行中に同様の事態に陥ったのちに墜落、殉職してしまったのです。

事の次第はこのようなものでした。

当時の【零戦】は【二一型】が製造されていましたが、63もしくは61号機から補助翼の動きを軽くするためにバランスタブという装置が取り付けられるようになり、逆にマスバランスは廃止されます。

当初から特に高速でのロールや昇降舵の効きの悪さは指摘されていて、バランスタブはこれを改善するための措置でした。

【加賀】戦闘機隊分隊長の二階堂易中尉(昭和の政治をご存じの方は耳馴染みがあるかもしれませんが、自民党にいた故二階堂進の弟だそうです)は、このバランスタブがついた【二一型】の140号機でアクロバット飛行の訓練を行っていましたが、強烈な垂直旋回をした時に左翼の外板が見たこともない大きなシワを起こしていることに気付きます。

【零戦】の強度は繰り返しになりますがギリッギリのラインをついているので、これまでも急降下などでシワが発生するという報告が実はありました。

しかしそれはごく小規模でもちろん平常時には一切問題がないため、これだけ軽いと仕方ないよなという感じで大きな問題にはなっていませんでした。

ところが二階堂中尉が目にしたシワは小規模なんて生易しいものではなく、このままだとはぎ取れるんじゃないかというほど大きなものでした。

軽い宙返りを試してみたら問題はありませんでしたが、不安になりつつも彼は飛行訓練を続けました。

そして最後に高度2,000mから急降下をして機首を上げようとしたとき、物凄い衝撃で一瞬気を失い、次の瞬間には両翼の補助翼が吹っ飛んでいて、さらにシワが寄っていた外板が一部はぎとられるなど無残な姿になっていました。

二階堂中尉は何とかバランスを保って無事着陸に成功したものの、看過できない事態だということですぐさま下川大尉が検証の為に飛んだのです。

まず下川大尉はバランスタブのついていない【二一型】51号機で、二階堂中尉よりも高い高度の3,800mの高さから急降下、速度640km/hで機首を上げましたが、報告のような異常なシワは一切見られませんでした。

続いてバランスタブのついている135号機(【赤城】からすごいシワが寄ると還納されていた機体)で同じく4,000mから急降下、2,000m付近で機首を上げましたが、やはり何も起こりません。

もう一度同じ状況を再現しようとしたところ、ついに恐れていた事態が発生しました。

機首を上げ始めたところでやはり補助翼が吹っ飛び、さらに運が悪いことにこの補助翼が水平尾翼にぶつかったらしく、水平尾翼も喪失してしまいました。

機体のバランス維持や昇降舵を持つ水平尾翼を失った135号機は、そのまま真っ逆さまに海面に突っ込み、機体はぐちゃぐちゃ、パラシュートでの脱出もできなかった下川大尉も亡くなってしまったのです。

事故の鍵がバランスタブにあるのは明らかでしたが、問題はこれが起因でどのようなことが機体に起こったのかです。

2号機同様今回もフラッターが原因かと思われましたが、当時の速度は700km/h以下、バランスタブ設置による重心の移動などを加味しても、振動試験では2号機のような複合的なフラッターでも750km/h以下では発生しないとされたために原因究明は難航しました。

二階堂中尉もフラッターのような振動は感じることなく、突然衝撃を受けたと証言していたため、フラッター説は一時下火でした。

しかし、他の可能性は調べていくうちに潰えていったため、やはり今回もフラッターではないかと改めて検証が始まります。

航空技術廠の松平精技師は、シワが寄っている部分が主翼の一部に限られることから、ねじれの力に堪えられた部分と堪えられなかった部分があることに気付きます。

つまり全体の設計の問題ではなく、部分的な弱点のシワが増幅してフラッターを起こし、そこから壊れていくのではないか。

言い換えると、<軽量化>の項目で出てきました各部の安全率の測定が、今までの実験方法では正確な結果を測定されていなかったのではないか、そしてその部分がフラッターを起こしたのではないか、ということです。

実は当時の振動試験の方法では剛性分布においては実機と全く同じ実験結果を生み出すことができませんでした。

剛性分布は各点の振動の幅を把握するために必要なのですが、これが実験の模型と実際の飛行では異なっているのではないか、という点が着目され、ここにこだわって新しく1/10サイズの力学的相似性を持たせた主翼フラッター模型を製造、すぐさま実験を行いました。

なぜこれまでこの実験が行われていなかったかというと、力学的相似性までを再現させた模型を製作するのが単純にめちゃくちゃ難しかったことと、それこそここまでしなくても今までの方法でちゃんと実験結果が測定されていると考えられていたからです。

しかもこの手段を欧米から学んでいたことで、この計測方法はいわば世界水準でした。

それでもいろんな材料や材質を調べて、6月に入ったところでようやく模型が完成。

風洞実験を始めると、模型はある一定の風速を超えたところでねじれ振動を生じたのです。

原因を突き止めたと同時に、過去信頼に足ると考えていた研究結果に穴があったことがはっきりしました。

結果としては当初の750km/h以下を遥かに下回る600km/h前後でフラッターが発生することが判明。

さらにバランスタブがないバージョンでも630km/hが限界だということがわかり、今回も結局原因はかつてない高速により発生するフラッターでした。

今回の事故は、主翼の捩じれ振動とそれによる補助翼の振動が合わさって大きくなり、単なる主翼の振動よりも大きな負担を急激かつ局所的に機体に及ぼしたことが原因だと確定し、「補助翼回転-主翼捩じれ連成フラッター」と呼ばれました。

二階堂中尉がフラッターのような振動を感じないと証言したのは、実際にはつまりフラッターそのものは発生していましたが、それとほぼ同時に機体が破壊されたためいきなり衝撃があったとしか認識できなかったのです。

この結果を受けて、既存の機体にはバランスタブの逆側にマスバランスを追加してバランスタブの高速時の作用を弱め、またここから生産される機体は、マスバランスの復活、バランスタブをいったん廃止、主翼外板の厚みを増し、鋲の数や大きさを強化するといった方法で修正されました。

また急降下時の速度も629km/hまで制限されました。

ちなみに何も補強しなかったら限界は575km/hだったらしいです。

下川大尉の命をかけた飛行により、【零戦】は航空機の特に風洞実験の精度向上をもたらし、フラッターについての研究も大きく進歩。

今後の機体設計時の試験は当然として、すでに運用されている機種についても再度振動や風洞試験を実施し、必要であれば強化や急降下速度の制限を引き下げるなどの措置が取られました。

このフラッターは飛行機開発とは切っても切れない関係で、どの国でも飛行試験中に発覚しては修正をしての繰り返しでした。

それぐらいシビアな検査と些細な計算違いのせめぎ合いで飛行機は設計されていくのです。

そしてこの研究結果をもって、中国軍や連合軍が一時は蜘蛛の子を散らすように逃げ出す驚異の戦闘力を見せつけた【零戦】が完成したのです。

【零戦】は諸説ありますが概ね1万機以上生産されたと言われていて、6割以上がライセンス生産を請け負っていた中島製です。

(生産数の一例 三菱:3,879機、中島:6,570機の合計10,449機)