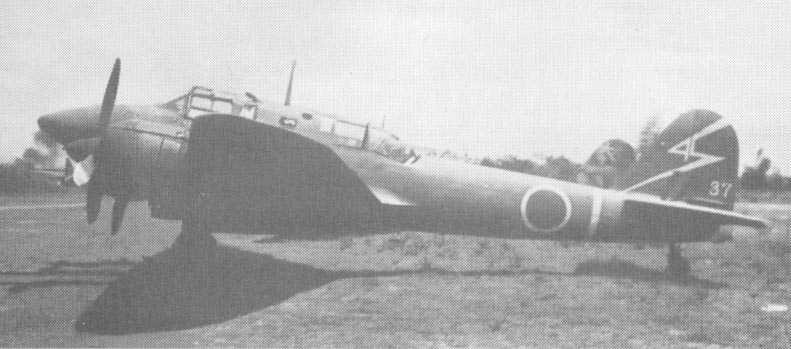

| キ27/九七式戦闘機 |

| 全 長 | 7.529m[1-P104] |

| 全 幅 | 11.310m[1-P104] |

| 全 高 | 3.280m[1-P104] |

| 主翼面積 | 18.56㎡[1-P104] |

| 上反角 | 約7度(翼上面で)[1-P104] |

| 自 重 | 1,110kg[1-P104] |

| 翼面荷重 | 90.6kg/㎡[1-P104] |

| 馬力荷重 | 2.3kg/馬力[1-P104] |

| 全備重量 | 常備:1,510kg[1-P104] |

| 満載:1,574kg[1-P104] | |

| 落下タンク装備:1,784kg[1-P104] | |

| 燃 料 | 常備:280ℓ(206kg)[1-P104] |

| 満載:330ℓ(243kg)[1-P104] | |

| 落下タンク装備:(674kg)[1-P104] | |

| プロペラ | 直径:2.9m[1-P104] |

| 重量:56kg[1-P104] | |

| 航続距離 | 450km・627km等諸説あり |

| 発動機 馬力 |

「ハ1乙」空冷星型9気筒(中島) 610馬力 |

| 発動機全長×直径 | 1.180m×1.282m[1-P104] |

| 発動機重量 | 425kg[1-P104] |

| 圧縮比 | 6.7[1-P104] |

| 減速比 | 0.6875[1-P104] |

| 離昇出力 | 710HP/2,600rpm[1-P104] |

| 公称出力 | 610HP/2,400rpm[1-P104] |

| 680HP/2,400rpm(高度4,000m)[1-P104] | |

| 最大水平速度 | 高度1,000m:427km/h[1-P104] |

| 高度2,000m:445km/h[1-P104] | |

| 高度3,000m:462km/h[1-P104] | |

| 高度4,000m:469km/h[1-P104] | |

| 高度5,000m:468km/h[1-P104] | |

| 上昇時間 | 高度1,000m:1分10秒[1-P104] |

| 高度2,000m:2分05秒[1-P104] | |

| 高度3,000m:2分59秒[1-P104] | |

| 高度4,000m:4分04秒[1-P104] | |

| 高度5,000m:5分22秒[1-P104] | |

| 武 装 | 7.7mm機関銃 2挺 |

| 連 コードネーム | Nate(ネイト) |

| 製 造 | 中島飛行機 |

| 設計者 | 小山 悌 他 |

軽量軽快の単葉戦闘機はソ連相手に引けを取らず 九七式戦闘機

帝国海軍の艦船とは違って、陸軍の兵器はその多くが世界の水準を下回っており、帝国陸軍の強さはその兵士個々の強さで賄われている状態でした。

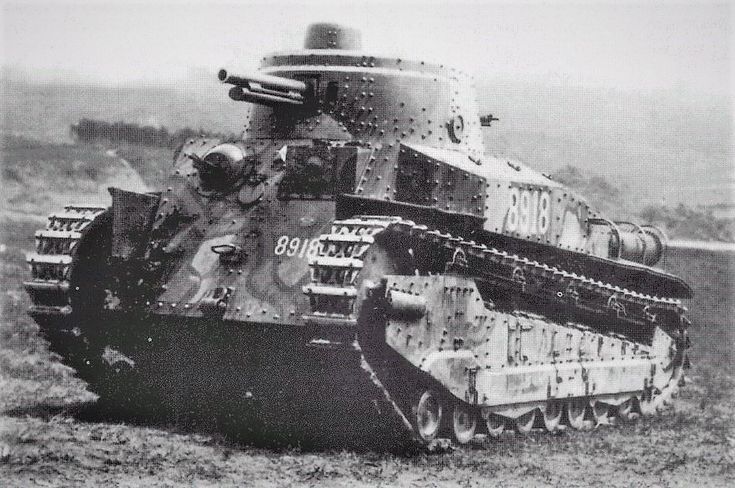

例えば戦車だと昭和4年/1929年に初めての国産戦車「八九式中戦車」が誕生し、これに続く戦車が昭和9年/1934年に試作1号機が誕生した「九五式軽戦車」と、まだ2機種しか存在していません。

一方同時期の航空機分野では、まだ戦車よりかは進捗がよく、失敗を繰り返しながらも技術精度は向上していました。

ですが世界との開発競争がし烈であることは変わりなく、すでに欧米列強では複葉機から単葉機への移行が続々と始まっていました。

複葉機は安定性が抜群ですがとにかく速度が出ないという問題があり、敵機が単葉機である以上、こちらも単葉機で対抗するしか方法はありませんでした。

そんな中、お隣海軍で画期的な戦闘機が誕生しました。

【九六式艦上戦闘機】です。

海軍初の全金属製でかつ単葉機であった【九六式艦戦】は、初の試みであるにもかかわらず過去の国内戦闘機どころか当時の世界の戦闘機と比較しても高性能な機体でした。

のちの「日華事変」では、【九六式艦戦】があまりにも強すぎて戦いを挑む敵機が皆無でした。

絶対負けるからです。

【九六式艦戦】は空気抵抗を抑えるために沈頭鋲を採用し、両翼に「捩り下げ」を初めて採用、また油圧フラップなどの新機軸もどんどん盛り込み、高速かつ高い運動性を誇る驚異の戦闘機となりました。

実際これまで使われていた【九五式艦上戦闘機】との性能差があまりにも大きいため、試験飛行でも模擬空戦でも周囲を唖然とさせる成果を上げています。

これを見た陸軍が黙っているわけがありません。

うちもこれ欲しい!

ということで、陸軍はなんと海軍に了承を得てこの【九六式艦戦】を陸軍仕様にした機体をそのまま入手しようと考えました。

これが三菱の【キ18】です。

ですが陸軍もあくまで機体を入手するだけで、そのまま採用するつもりはありませんでした(さすがにプライドが許さなかったのか?)。

機体性能のチェックという目的で【九六式艦戦】を審査することにしたのです。

ただ、扱ってみるとエンジンの信頼性に疑問があったらしく、結局【キ18】は技術だけ吸い取られて採用されることはありませんでした。

そしてこのタイミングで、間に合わせと言っては失礼ですが川崎航空機が製作していた【キ10/九五式戦闘機】が採用されました。

ですが【九五式戦闘機】は複葉機で、複葉機としての性能はよかったもののやはり時代は単葉機へ移行する最中だったので、すぐさま【九六式艦戦】に負けない単葉戦闘機の開発が指示されました。

この開発に乗り出したのが、中島飛行機の【キ27】、川崎の【キ28】、三菱の【キ33】でした。

ですが三菱は【キ18】の扱いに不満があってこの開発競争に対する本気度は他の二社に比べると弱く、【キ18】を改造した程度の機体を持ってくるに留まっています。

また陸軍も【キ33】を採用するつもりはあまりなかったらしく、本命中島、性能が良ければ川崎という位置づけでした。

中島は【キ10】の段階ですでに低翼単葉機という次世代型の戦闘機を研究開発しており、さらには非公式ですが研究機は陸軍パイロットのテスト飛行も行っていたので、そこを見込んでいたのかもしれません。

新戦闘機に求められたのは、

1.低翼単葉機、単発単座であること

2.最高速度:450km/h以上

3.上昇力:5,000mまで6分以内

4.武装:7.7mm機銃2挺

5.できるだけ重量を軽くし、近接格闘性能をよくすること

というもので、【キ10】の成功を踏まえて早くから単葉機の研究を行っていた中島にとっては、今の自社の力では十分達成可能なものだと自信を持っていました。[1-P70]

川崎はこだわり続けた液冷エンジンを【キ28】に採用して、実際にその液冷エンジンの長所を生かして高速性や上昇力の高さを見せつけました。

ですが速すぎて小回りが利かないという点と、まだまだ液冷エンジンに対する印象が「故障しやすい、整備しにくい」というものが強く、残念ながら不採用となってしまいました。

実際に比較試験中もトラブルが発生しており、イメージはどうしても悪くなってしまいます。

当時陸軍が求めていた戦闘機の性能は高速性<運動性で、世界の潮流である速度重視の機体を生み出した【キ28】は、川崎そのものというよりも、日本全体の液冷エンジンへの技術力不足が原因で信頼性は最後まで低いままでした。

一方【キ33】は、いくら陸軍が【キ27】採用の腹積もりを持っていたとはいえさすがの性能を発揮しています。

すでに実績がある機体の改良というのはまずそれだけで印象がいいですし、加えて運動性も十分。

速度においては【キ33】のほうが速く、性能だけで見ればどちらが採用されても全くおかしくありませんでした。

ですが同等の性能なら【キ27】が選ばれるのは、裏事情を見ればお判りでしょう。

また、パイロットが使いやすいと感じたのが【キ27】のほうが多かったということも影響しました。

これは速度重視の傾向が強まっている欧米の変化を察知しながらも、日本のパイロットに好まれる格闘性能を重視し、翼面荷重を低く抑える判断をしたことも功を奏したものだと思います。[1-P74]

三菱はやる気がなかったので海軍機に専念するために途中離脱し、こうして【キ27】は採用にこぎつけました。

【キ27】は審査に落ちた【キ33】の長所を拝借して、この後もさらに改良が進められました。

当初から採用されていた、前縁を直線、後縁をテーパー翼とした構造に加えて「捩り下げ」を導入。

とにかく航空機は失速を防ぐことが極めて重要ですが、それにこだわりすぎると今度は抵抗が増えてしまいます。

なので、失速を防ぐための構造と、その空気抵抗をどうやって受け流すかが、翼を設計する上での大きな鍵となります。

そしてこの2つの構造の組み合わせと補助翼の微妙な角度やサイズは、速度と運動性能の向上に大きく影響します。

また、審査中も本機の主任設計者であった小山悌は翼の改良を絶やすことなく行っており、主翼面積や構造を飛行実験を繰り返していました。

軽量化にも苦心しており、胴体は機体の前後をボルトで結合する方式をとっています。

機体を前後で結合するという方法は、先行して発案されたものではなく、これまで分離されていた翼を胴体と一体化させる場合、どうやって分解するかを考えた際に生み出されたものです。

翼は機体と別々なので、これまで金具でしっかり固定する必要がありましたが、これでは強度に不安が残る上に重量も手間も増えてしまいます。

その翼を機体と一体化させることができると、強度は高まる軽量化できる工数も減らせると一石三鳥でした。

この方式は以後の単発機でほぼ採用される新機軸となります。[1-P70]

内部構造での開孔も徹底されて、強度を保てる範囲での極限の軽量化が図られました。

さらに、欧米では単葉機に加えて空気抵抗を抑える引込脚も広く採用されつつありましたが、今回の3機はいずれも固定脚でした。

引込脚は重量が増えることに加えて、着陸地が整備されていないと破損に繋がります。

戦闘箇所が必ずしも整備されているとは限らない中国とソ連との戦いを念頭に置くと、この段階ではまだ強度重視の固定脚のほうが現場に即していると判断されました。

武装は7.7mm機関銃が2挺とごく一般的な武装です。

この時期の武装としては別に貧弱ではなく、だいたいこの程度でした。

燃料についてはいわゆるインテグラルタンクが採用されています。

主タンクはなく、燃料は全て翼内タンクに納まりました。

航続距離を延ばすためなら胴体タンクと翼内タンクを併用するのが普通ですが、胴体タンクがないという事は別の意図があって翼内タンクを採用しているという事になります。

小山が中島で飛行機設計に携わり始めた時、中島はマリーというフランス人技師を雇っていたのですが、彼が飛行機火災による戦死を防ぐことに熱心だったため、その薫陶を受けて、翼内タンクだけにすれば脱出時間が稼げると考えて採用したものでした。

翼内燃料は廃棄することも可能でしたし、操縦席の床面は分厚くして火の回りを遅らせるという工夫もされています。[1-P71]

また【キ27】はスリッパ型の増槽も装着することが可能でした(実際の航続距離が結構いろんな数字があって謎)。

さて、【キ27】採用のタイミングは昭和12年/1937年で、この時は7月に「盧溝橋事件」が発生し、日中が「日華事変」へと突入していました。

陸軍はこの瞬間に最新戦闘機が採用されずになんとするかと、急いで【キ27/九七式戦闘機】を制式採用、すぐに量産態勢へと移りました。

翌年4月3日、初めて【九七式戦闘機】が中国にやってきました。

これまでとは全く違う、極めて未来的なデザインである【九七式戦闘機】は、その期待通り、いや期待以上の大活躍を以てデビューしました。

中国も複葉機の戦闘機はソ連製の【I-15】とイギリス製の【グラジエーター】を武器に対抗しており、運動性で分がある複葉機に対して【九七式戦闘機】がどのような戦いを見せるのかは重要でした。

結果、複葉機に勝るとも劣らない運動性能を発揮しながらも、高速で射撃命中精度の高い【九七式戦闘機】が圧倒。

全く横滑りを起こさない【九七式戦闘機】は多くのパイロットを感動させ、「樋の中を滑っていくような感じだ」と言われるほど、余計な動きがなく素直に飛んでくれ、結果射撃の命中精度も上がるという素晴らしい機体でした。[1-P80]

4月10日の戦闘では15機の【九七式戦闘機】に対して敵は倍の30機で待ち構えており、しかも敵が高位を取っていて完全に不利な状況で戦いが始まります。

ところが【九七式戦闘機】はあっという間に敵機を蹴散らしてしまい、終わってみれば24機の撃墜を記録する大逆転勝利を収めました(あくまで記録)。

付いた異名は「空の狙撃兵」。

異次元の運動性だけでなく命中精度の良さが評価されていることが伺えます。[1-P94]

配備そのものにはそこそこ時間を擁してしまい、【九五式戦闘機】の十分な活躍もありましたが、中国にとって【九六式艦戦】と並んで大きな脅威となりました。

戦いの場では【九六式艦戦】との共闘であったり、出番がない時はお互いの機体を乗り比べるなど関係も良好でした。

性能の評価においては【九七式戦闘機】のほうが優れており、海軍のパイロットからは羨ましがられたと言います。

【九六式艦戦】も十分強力な機体であることは、陸軍が海軍との確執を押し殺してまで手に入れていることからも明らかですし、よほど【九七式戦闘機】はパイロットの腕に応えてくれる機体だったのでしょう。[1-P95]

しかしこの優秀すぎる戦闘機は後の【キ43/一式戦闘機】に強烈な重圧を与えてしまいます。

続いてソ連との戦闘となった「第一次ノモンハン航空戦」でも、【九七式戦闘機】はソ連の【I-153】や【I-16】に対して猛攻を加え、ばったばったと撃墜していきました。

速度は単葉機の【I-16】のほうが速かったのですが、殴り合いでは力の差は歴然で、被害がないとは言いませんが大いにソ連軍を震え上がらせることができました。

倍どころか数倍の数で襲い掛かってきても【九七式戦闘機】は恐れをなすことなく突撃し、そして1機2機3機4機と瞬く間に敵の数が減っていくのです。

一方で対ソ連戦では【九五式戦闘機】は大きく苦戦し、【九五式戦闘機】は昭和13年/1938年に製造が打ち切られてしまいます。

ただ、あまりにも強い【九七式戦闘機】は、現場で満足されてしまい、高速性<運動性というスタンスをより強固にしてしまいました。

その結果、「第二次ノモンハン航空戦」では早急に防弾装備を充実させ、かつ戦闘に持ち込ませずに高速性を活かして逃げ切るという一撃離脱戦法で対策を打ってきたソ連に苦戦し、戦果は明らかに落ちましたし、被害も増えました。

【I-16】の最高速度は【九七式戦闘機】よりもちょっとだけ速い程度なのですが、急降下速度は【I-16】の方が優れていたので、一撃離脱戦法に【九七式戦闘機】は対応しきれませんでした。

さらに高度7,000mを飛行する爆撃機【SB ツポレフ】に対しても、高度が足りずに撃墜ができないという問題が発生。

戦えばとんでもなく強いが、戦わなくてすむ方法があったため、【九七式戦闘機】はソ連相手に酸いも甘いも経験することになりました。

【九七式戦闘機】は一時大きく勢力を失い、負けるとわかっていても残された【九五式戦闘機】を飛ばすしかないこともありました。

「ノモンハン事件」での敵機損害は1,300機、日本側の損害は171機となっていますが、この戦い、空も陸も特に数字は当てにしない方がいいので、とりあえず【九七式戦闘機】はソ連機に対して強かった、と思っておけばいいと思います。[1-P100]

あまりにいい報告ばっかり入ってくるから、海軍が疑って現地調査するぐらいでした。[1-P101]

開発側ではこの事態を打開するために、防弾装備の充実化、速度向上、空戦の編隊化(単機無双がまさに夢想だということ)などの改善を進め、またそれに合わせた機体【キ43】の開発を急がせました。

実は陸軍航空本部では【九七式戦闘機】の採用審議の中ですでに防弾性の弱さに指摘が入っており、また武装の強化についても質問が投げかけられていました。

本部のほうでは【九七式戦闘機】採用の段階で新しい局面も見据えていたのです。

ですが現場は「新しい戦闘機は【九七式戦闘機】よりも運動性能が高い機体を」という要求で、ここで両者の考え方に食い違いが生じてしまいます。

被害が積み重なっても、総合的には勝利が続いていたため、こいつよりも殴り合いに強くないと俺は乗らねぇ!って感じで、生き残る、追いつく、追い詰めるという観点が薄かったのです。

なにせ撃墜数が800とか1,000とか1,300とか言われているぐらいです。

誇張だとして半分に抑えても最大650機ですから、とんでもない撃墜数を誇っています。

そりゃあ【九七式戦闘機】が最強だと現場が思うのも仕方ないでしょう。

実際【九七式戦闘機】は格闘性能に絞ってみるとレシプロ機全体の中でも超ハイクラスです。

【九七式戦闘機】を生み出した小山はこの出来の良すぎる戦闘機に対して、「【キ43】は格闘は【キ27】で余力をスピードにもってゆこうとした。しかし、事変の影響から世界のどの戦闘機よりも勝たなくてはならなくなった」と、昭和14年/1939年8月の発動機懇談会で述べています。[2-P104]

それぐらい【九七式戦闘機】はピラミッドの頂点であり、次の【キ43】の開発は頂上に到達したのにまだ山登りが続くようなものでした。

この結果、【キ43】は現場の要求と陸軍航空本部の要求を全て満たすことが条件となってしまい、あれが足りないこれが足りないと開発が非常に難航してしまいました。

難航する【キ43】の開発に痺れを切らし、なんと【九七式戦闘機】の軽量化改造という案も誕生しました。

どうしてこのような計画が進んだかというと、【キ43】は性能不足から2つのパターンに特化した改造案が立案され(第三次審査計画)、このうちの第一案が軽量化を推し進めて戦闘能力を増すというものでした。

ところがやってみると【九七式戦闘機】に総合力が劣っており、じゃあもう【九七式戦闘機】を軽量化した方がいいじゃん、という思考から、「第一案徹底案」と呼ばれる改造が行われました。

第一案徹底案は【九七式戦闘機】の機体構造や艤装の軽量化をはじめ、外板を合わせアルミニウム合金とした上で無塗装にするというものでした。

この機体は80kgの減量に成功し、昭和15年/1940年7月に3機登場しますが、構造から異なるため改造ではなく新造になります。[1-P123][2-P106]

軽量試作機は【キ27性能向上】や【キ27Ⅱ】と言われたりします。

ただ第一案の廃案から性能向上機の登場までの半年のうちに、【キ43】は第二案の高速化をベースとした生き残りの道を進んでおり、さらに戦況から航続距離不足が深刻になっていました。

結局【キ27Ⅱ】はこの変化に対応する機体ではなくなってしまい、活躍することはありませんでした。

【キ27Ⅱ】の実験結果というものが調査不足で紹介できないのが残念です。

そうこうしているうちに1年が経ち、2年が経ち、そして3年が経ち、ついに太平洋戦争が勃発しました。

海軍では【零式艦上戦闘機】がすでに海軍の主力戦闘機として十分に配備されていましたが、陸軍ではこの影響があって【隼】は開戦時に僅か56機しか配備されていませんでした。

つまり、海軍の主力は高速・長航続・ずば抜けた格闘能力を持つ【零戦】に対して、陸軍はまだ【九七式戦闘機】が主力だったのです。

これまでは対中国だったから【九七式戦闘機】も十分な戦果を残せましたが、これからはアメリカ、イギリス相手です。

速度468km/h、7.7mm機関銃2挺、固定脚の性能で勝たせてくれる相手ではありませんから、当然苦戦を強いられました。

【隼】の大量配備と同時に【九七式戦闘機】は前線を退き、一部は【キ79/二式高等練習機】に改造されて国内で使用されました。

また、本土や満州の防空にも使われていたようですが、「ドーリットル空襲」の際は【B-25】に対して迎撃することができませんでした。

大量に製造され、かつ扱いやすい【九七式戦闘機】は最終的には特攻機としても採用されました。

ですが搭載した250kg爆弾は【九七式戦闘機】には重すぎてエンジントラブルを起こすケースが多発。

離陸できなかったり、せっかく出撃してもとても攻撃までできないと帰投することも多く、特攻機としての戦果はあまり多くありません。

太平洋戦争初期までの活躍ではありますが、【九七式戦闘機】が当時の陸軍、そして中島にとって大きな転換期をもたらした機体であることは間違いなく、総生産数は3,386機以上に上ります。

これは大日本帝国軍航空機史上4番目に多い数字で、いかにこの機体が特に中ソ戦で活躍し、そして未来を明るくしたかがうかがえます。

参照資料(把握しているものに限る)

Wikipedia

[1]戦闘機「隼」 著:碇 義朗 光人社

[2]一式戦闘機「隼」航続力と格闘戦性能に秀でた対戦闘機戦のスペシャリスト 歴史群像太平洋戦史シリーズ52 学習研究社