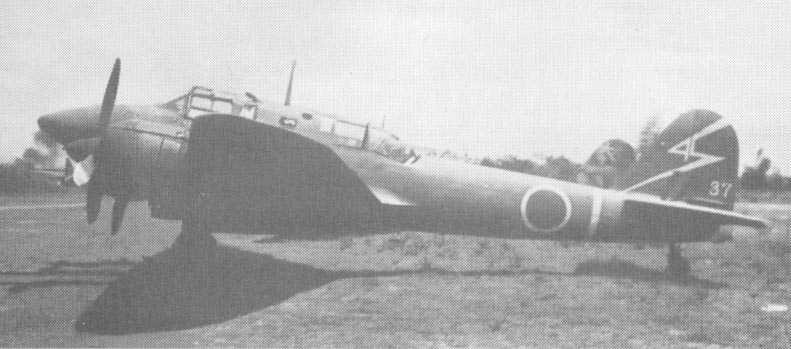

| 二式複座戦闘機甲型 |

| 全 長 | 11.00m |

| 全 幅 | 15.02m |

| 全 高 | 3.70m |

| 主翼面積 | 32.0㎡ |

| 自 重 | 4,000kg |

| 航続距離 | 2,000km |

| 発動機 馬力 |

「ハ102」空冷星型複列14気筒×2(中島) 1,080馬力×2 |

| 最大速度 | 540km/h |

| 武 装 | 7.92mm機銃 1挺 12.7mm機関砲 2門 20mm機関砲 1門 |

| 連 コードネーム | Nick(ニック) |

| 製 造 | 川崎航空機 |

| 設計者 | 土井 武夫 |

双発戦闘機の希望を砕かれ、B-29の活躍を砕いた明暗を知る屠龍

「双発戦闘機こそ万能である」

このような機運が高まってきたのは1930年代からでした。

いよいよ航空機の開発合戦が活発となり、複葉機は旧式化し、全金属製が当然、液冷エンジンの安定化、最大速度500km/h超という具合で、年を追うごとに性能がぐんぐん向上していきました。

そんな中で、すでに存在していた双発機。

双発機は主に大型爆弾であったり、大量の爆弾を運ぶための爆撃機に採用されていました。

当然単発機だと馬力が足りないため、エンジンを2つ積むことでより1回の攻撃力を高めるための策です。

ただ、双発爆撃機の性能向上によって単発戦闘機が随伴できないという問題が浮き彫りになっていました。

単純に航続距離が足りないのです。

せっかく双発機になったのに、単発機と同じ距離しか飛べないのは大きな長所の1つを殺してしまいますから、結局双発爆撃機が単独で飛ばざるを得なくなってしまいます。

このような背景もあり、果ては「戦闘機不要論」ということも叫ばれるようになって、時代はまさに双発機万能論が一世を風靡していたのです。

つまり、双発爆撃機に戦闘機がついていけない、双発爆撃機は速度も戦闘機より速いしそれなりに丈夫、じゃあ護衛なしで飛べばいいじゃんということです。

まぁこの「戦闘機不要論」というのは脆くも崩れ去るわけですが、これとは逆に、単発が随伴できないなら双発で随伴できる戦闘機を造ればいい、というのが双発戦闘機開発の流れになります。

双発戦闘機は、航続距離と速度アップはもちろん、武装の強化、ある程度の爆弾搭載が可能、カメラを搭載して偵察にも使えるというメリットがあり、運動性能は単発には劣りますが双発爆撃機とのコンビには打ってつけでした。

そして条件の通り、爆撃機にも偵察機にもなりますから、あれ、よく見れば双発戦闘機って何でもできるじゃんということで、双発戦闘機が万能であるという話になっていくわけです。

万能という言葉が大好きな日本がこの双発戦闘機を見逃すわけがありません。

早速昭和12年/1937年3月、陸軍は中島飛行機に【キ37】、川崎航空機に【キ38】、三菱に【キ39】として新型の双発戦闘機の試作開発を指示します。

しかしこの3社いずれの試作設計も、モックアップ段階で要求に満たないとのことで開発は取りやめとなってしまいます。

ですが陸軍は12月に川崎一本で改めて【キ45】としての双発戦闘機の開発を指示し、再び双発戦闘機の開発が始まりました。

速度は高度3,500mにおいて540km/hと欧米含めれば別に高速ではありませんが、当時同じく開発が進められていた【キ43/一式戦闘機『隼』】の目標速度が500km/hでしたから、運動性の悪さを40km/hの速度さでカバーしようという思いがあったのでしょう。

武装は20mm機関砲1門、7.7mm機銃3挺と武装は揃っていました。

しかし双発機というのはエンジンは2基積める一方で空気抵抗が非常に大きくなるという欠点があります。

主翼は大きくする必要がありますし、また重量も重くなりますから、設計が中途半端だとただただ鈍重で的のでかい飛行機になり下がってしまいます。

爆撃機はどうしても爆弾搭載のために重量が増えますが、逆に言えばそれがあるから速度が若干控えめでも許されます。

ですが爆弾は搭載しないし単発機よりも運動性が落ちる双発戦闘機にとっては、航続距離と速度の速さは存在意義そのものです。

その存在意義を、【キ45】は示すことができませんでした。

まず搭載した「ハ20乙」という中島のエンジンが故障を多発させます。

これは本機に限ったことではなく、この当時一、二を争った大出力の「ハ20乙」の被害を受けた機体はいくつか存在します。

この影響で速度はたった480km/hしか出ず、双発機である必要は全く皆無と言っていいものでした。

さらに飛行中の気流の乱れであるナセルストールを発生させることも発覚し、飛行機にとって致命的な欠陥を露呈しています。

そもそも川崎にとって双発機の開発は初めてで、しかも引込脚方式の機体を設計するのもまた初の試みでした。

その引込脚も動作不良を引き起こしており、エンジンの影響が別であるとしても、川崎には双発戦闘機開発の技術がまだ伴っていなかったのです。

模擬空戦でも【キ10/九五式戦闘機】、【キ27/九七式戦闘機】に翻弄されて、昭和14年/1939年11月の審査後、【キ45】は開発中止が決定してしまいました。

しかし陸軍(というか日本)は「万能」という言葉の呪縛から逃れることはできません。

【キ45】は川崎では常に改良が進んでおり、後半の試作機ではエンジンを三菱の「ハ25」へ換装したり、ナセルの設計を改めたり、設計主務者を土井武夫へバトンタッチするなど、いろいろ手を施しています。

速度に関しては目標には届かないものの520km/hまでは速くなっており、これを受けた陸軍は引き続き双発戦闘機【キ45改】の開発は行うように命じます。

川崎は原設計の改善を中止し、お手本を大いに活用して新双発戦闘機を生み出すことにしました。

お手本とは、自社で開発して昭和15年/1940年に制式採用された【キ48/九九式双発軽爆撃機】でした。

この【キ48】もエンジンは「ハ25」を採用しており、【キ48】には電動引込脚のノウハウが活かされ、逆に機体設計には【キ48】の設計を【キ45改】へ流用できるという相互補助が行われています。

そして何と言っても、【キ48】の設計主務者が土井武夫その人でしたから、【キ45改】の未来は俄然明るくなりました。

【キ45改】はエンジンをさらにグレードアップした「ハ102」に換装することになり、問題だったナセルも配置を下げることで改善。

武装は最初の量産型である【キ45改甲】が、「ホ103」20mm機関砲1門、「ホ3」12.7mm機関砲2門、7.92mm機銃1挺と【キ45】よりも強化されています。

速度は遂に目標の540km/hに達し、苦節4年、昭和16年/1941年9月にようやく審査に値する試作1号機が完成します。

そして昭和17年/1942年2月に、【キ45改】ははれて【二式複座戦闘機『屠龍』】として制式採用されるに至るのです。

さぁ完成した【屠龍】ですが、実態はどうかというと、戦闘機としては時代遅れも甚だしい機体と断じざるを得ないのが現実です。

まず、【キ45】の模擬空戦でも明らかなのですが、双発機対単発機での戦闘は確実に双発機が不利です。

双発機は運動性能では単発機には敵いませんから、もし単発機と戦闘するとなった場合は、振り切って自分の間合いまで距離を開けるしかないのです。

間合いを取り、頑丈な造りで銃撃を耐え、連携して敵戦闘機を各個撃破するものです。

ところがたった540km/hではその間合いを取ることもできません。

もう540km/hは平々凡々であり、別に頑丈な造りでもない【屠龍】は護衛なんてとてもできる性能ではありませんでした。

【零式艦上戦闘機】や【隼】にとっては戦いやすい【P-40 トマホーク】に惨敗するなど、酷い有様でした。

この実態はどの国でも遅かれ早かれ経験しており、双発戦闘機は護衛、つまり対戦闘機運用では使えないということがはっきりとわかったのです。

全然使い物にならない【屠龍】は、なんと戦闘機にもかかわらず空襲時に出撃ではなく避難するという情けない出来事も起こっています。

ですが一方で万能機としての設計が【屠龍】を延命させることに繋がります。

戦闘機としてはとても信頼できないですが、襲撃機としては使い道のある機体となりました。

襲撃機の目的は爆撃と敵兵を直接狙った機銃掃射です。

爆弾も機銃も多く搭載できる【屠龍】は、襲撃機としてのポテンシャルは高かったのです。

そこそこの速さと航続距離を持ち、また機体の故障率は低いですから、これを武器にして【二式双発襲撃機】と呼ばれるような運用で活路を見出したのです。

武装は機首の12.7mm機関砲を「ホ203」37mm機関砲へと大幅にグレードアップさせ、以後【屠龍(キ45改丙)】はこの37mm機関砲を武器に徐々に活躍の場を広げていくことになります。

当然爆撃は可能ですし、さらに37mm機関砲の威力は凄まじいですから、敵機にあたれば木端微塵、航空設備にあたっても大きな損害になります。

対地攻撃だけでなく対艦攻撃にも向いていて、当初の計画とは全く異なるものの、思わぬ形で【屠龍】の役目はどんどん大きくなっていきました。

そして極めつけが、【屠龍】の相性が付けられた最大の理由、【B-29】の登場です。

ここにきて、ついに【屠龍】が戦闘機であることを象徴する大活躍が待っているのです。

海軍の【二式陸上偵察機】、のちの【月光】は、【屠龍】と同じく当初は双発戦闘機でした(【十三試双発陸上戦闘機】)。

しかし【屠龍】同様双発戦闘機としての期待されたポテンシャルは発揮できずに腐っていたのですが、一時的に偵察機として活躍し、その後敵機の下から胴体に向けて射撃を行う斜銃を搭載することで一躍脚光を浴びることになります。

そしてこの活躍を聞いた陸軍が、胴体下部にあった12.7mm機関砲を外し、代わりに操縦席と後部座席の間に「ホ5」20mm機関砲斜銃を2門搭載するという【キ45改丁】(および甲・乙・丙の丁装備化改造)を誕生させました。

標的は【月光】と同じく【B-17】だったため、【屠龍】はここで初めて戦闘機としての役目を存分に果たすことができるようになりました。

奇しくもこの頃は連合軍の攻勢激しく、防戦一方だった日本にとって【屠龍】は邀撃機としてどんどん仕事が増えていくようになります。

やがて【B-29】が【B-17】に代わって登場するようになると、日本は陸海共にこの【B-29】対策に躍起になります。

本土空襲を連日繰り広げる【B-29】を食い止めなければ日本は滅ぶ。

これを何としても阻止すべく、既存の戦闘機改良、新開発の戦闘機開発などが急ピッチで進みますが、その中でほぼ従来の装備のままで突入したのが【屠龍】です。

【屠龍】と言えども高度10,000mの高さまでは届かないので、事実上の無差別爆撃を行うようになった【B-29】対策は万全ではありません。

ですが龍=B-29を屠るという愛称を与えられただけあり、標的を狙った的確な爆撃を目指すために低い高度を飛行していた【B-29】撃墜には大きく貢献しています。

樫出勇大尉は【屠龍】を操り、【B-29】を合計26機撃墜しており、他にも多数のパイロットが【屠龍】で【B-29】を脅かしていきました。

役に立ったのは当然斜銃ですが、この頃はまだ護衛戦闘機もいなかったため、37mm機関砲の砲火も【B-29】を貫きました。

しかしアメリカは軍事拠点を狙った低高度爆撃を諦め、事実上戦争法違反の無差別爆撃へと切り替えます。

とにかくそこらへんに爆弾を落とせればいいのであればわざわざ危険な高度を飛ぶ必要がないため、縄張りの高度10,000mを悠々と飛行するようになりました。

こうなると【屠龍】もなす術がなく、他の戦闘機のように武装を減らして体当たり戦法で突撃をするという手段を取らざるを得ませんでした(震天制空隊、回天制空隊など。「飛燕」参照)。

そして昭和20年/1945年になると、硫黄島を占領したアメリカは、今度は低高度飛行ですが【B-29】にお供を付けるようになりました。

【P-51 マスタング】です。

単発戦闘機に勝ち目がないことは【屠龍】は嫌というほど身に染みています。

数にも性能にも勝る単発機が出てくると【屠龍】は戦えません、出るだけ無駄です。

どれだけの脅威があっても、【屠龍】は避難するしかありませんでした。

戦争最終盤では動きを封じられた【屠龍】ですが、その実、誕生時の現場からの大不評をひっくり返した活躍を見せることができたのは、まさに日本、そして欧米も夢見た「双発戦闘機は万能である」という理想を追い求めたからこその結果と言えるでしょう。