| 起工日 | 昭和12年/1937年11月4日 |

| 進水日 | 昭和15年/1940年8月8日 |

| 竣工日 | 昭和16年/1941年12月16日 |

| 退役日 (沈没) |

昭和20年/1945年4月7日 (坊ノ岬沖海戦) |

| 建 造 | 呉海軍工廠 |

| 基準排水量 | 64,000t |

| 全 長 | 263.00m |

| 水線下幅 | 38.9m |

| 最大速度 | 27.0ノット |

| 航続距離 | 16ノット:7,200海里 |

| 馬 力 | 150,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和16年/1941年(竣工時) |

| 主 砲 | 45口径46cm三連装砲 3基9門 |

| 副砲・備砲 | 60口径15.5cm三連装砲 4基12門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 6基12門 | |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 8基24挺 |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 12基 |

| 艦本式ギアード・タービン 8基4軸 | |

| その他 | 水上機 6機(射出機 2基) |

水中防御

機関部などのバイタルパートを守るのは水中防御です。

装甲は底に向かうにつれて薄くなってはいきますが、機関部周辺を中心に前述の装甲板が艦底まで張られています。

これは以下の説明のほかに、一般的な兵器であった機雷、それに対して目下研究が進められていた艦底起爆魚雷対策の為でもありました。

まず外側ですが、日本は【土佐】の船体を用いた大実験において水中弾の威力の高さを他国よりもより詳細にデータとして蓄積できており、この防御は魚雷と同様に船を守る重要な課題でした。

もともと水中弾というのは水に突っ込むことで強力な抵抗を生じ、威力が激減するから水中防御は吃水線より上の装甲に比べると水雷防御だけに対処した造りになっていました。

この水中弾軽視の考えを改めるきっかけとなったのが「ユトランド沖海戦」でした。

この海戦が戦艦設計にもたらした影響は計り知れませんが、この水中弾に関しても一石を投じています。

【英ライオン級巡洋戦艦 クイーン・メリー】が至近弾を受けた時、その弾道が舷側を貫いて大きな浸水を生じたのです。

つまり、水中弾は思った以上に威力を持ったまま舷側に突っ込んでいく例がこの海戦で発生したわけです。

この戦訓を元に、廃艦になる【土佐】相手に水中弾をぶち込むと、なんとあっさり装甲を貫いて3,000tもの浸水が発生してしまいます。

【土佐】は当時の日本最堅牢、恐らく世界的にも最も防御力に秀でた戦艦だったはずなので、そんな戦艦に一撃で致命的ダメージを与えたとなると、その衝撃は計り知れません。

このことで水中弾の恐ろしさを知った日本は、水中弾の弾道と貫通力を計算して改めて水中防御の強化に取り組むことになりました。

それと同時に、貫通力を水中でも維持できるような徹甲弾の開発が進み、それが九一式徹甲弾、一式徹甲弾の誕生につながります。

この徹甲弾は、水上甲板に命中した場合はそのまま貫通する一方で、水中に突っ込んだ場合は鋭利な複被帽が外れて水中を直進しやすい平頭形に変化し、そのまま水中装甲を貫くという画期的な兵器でした。

なにせ至近弾が直接的ダメージになるわけですから、低い命中率を補うためにはこの水中弾を活用しない手はありません。

世界も水中弾について考えてはいましたが、とにかく実験が難しいですから水中弾に関しては日本が一歩も二歩も研究が進んでいました。

とは言えアメリカの戦艦も「サウスダコタ級」「アイオワ級」で水中弾対策がある程度取られていて、日本だけが独占した事象というわけでもありません。

しかし水中防御は水中弾防御と魚雷防御を完全には併用できません。

砲弾は貫通力ですが、魚雷は爆発による衝撃ですから、対処が違うのです。

目つぶしと平手打ちを同じ衝撃と感じる人はいないと思います。

魚雷爆発の衝撃を抑えるため、装甲からの距離をあけるためのバルジが取り付けられたりしますが、その他に燃料などを用いた液層防御というものがあります。

バルジに燃料などを入れるケースもあるので、バルジそのものが液層防御の役割を果たすこともあります。

液層防御は爆薬の中心付近に大圧力が集中しません。

また破壊爆発によって飛び散る断片も全部液体の中に留まりますから、蟻の一穴の危険性も極限できます。

このメリットを活かすために装甲の裏側に液体をいれた空間を用意しておき、被弾・被雷ともに衝撃の分散を狙うというものでした。

ですが日本は水中弾対策の装甲と空層防御を併用することで水雷防御にも十分な効果を発揮するとされ、「大和型」に液層防御は採用されていません。

実は【大鳳】は空層防御と液層防御を組み合わせた水雷防御が施されています。

昭和10年/1935年に液層防御の実験が行われたのですが、実験結果を受けても、ガチガチの「大和型」と、飛行甲板は硬くても他はやわやわな【大鳳】では設計が全く違いますから採用と非採用に分かれたと想定されます。

蛇足となりますが液層防御は万能ではありません。

液体は別に衝撃をなくすわけではありません。

液層はその構造上、最初から疑似的な浸水をさせることから排水量が増大するので、できれば狭く造りたいのですが、狭すぎると波に乗った衝撃がすぐに隔壁にぶつかってしまい破られてしまうというジレンマがあります。

そして防御というのは「〇〇に耐えうる」という、対処すべき明確な衝撃があります。

この衝撃に耐えるために一層の液層防御だけで賄うのはあまりに重すぎるのです。

なので、狭い液層を連ねることで衝撃を徐々に緩和させ、最後に分厚い装甲とそこそこの空層を置くことで実質的な浸水被害を抑えようという多層構造が適した防御方式になります。

空層の浸水だと0浸水の次は100浸水ですから対策は100に対して行わなければなりませんが、液層を用いた多層構造だと最初から50浸水していてそれが100浸水になりますから、対策は50で済むというメリットもあります。

そしてこの構造がとられていたのが、実はバルジが取り付けられた改装後の「長門型」です。

改装後の「長門型」はバルジが重油タンク、その裏に水防区画、そしてさらに重油タンクと、まさに液層、空層の併用で水中防御を強化していたことになります。

ちなみにアメリカは随分前から戦艦にも液層防御を取り入れています。

空層・液層・液層・液層・空層という五層構造が採られていて、液層区画には燃料が入り、燃料を消費するとここには海水が注水されてバランスが保たれていたようです。

ここで混同してはならないのは、アメリカの液層防御は水雷対策であって、水中弾対策ではない点です。

日本は水中弾を主軸に水雷防御も兼ねる形でバルジ+空層防御を採用し浸水はダメコン対応、アメリカは従来の水雷対策の上にどうすれば水中弾にも対処できるか、という思いで液層・空層の組み合わせを採用しています。

アメリカ式のほうが総合的な防御力が高いのは事実ですが、設計の理由が異なるのは理解しておくべきだと思います。

ダメージコントロール

日本はこのように「大和型」に対しては液層防御を取り入れず、バルジの中身も空っぽの状態でした。

それはバルジが水雷防御の為だけでなく浮力・安定を保つためにも使うため、つまり一挙両得を狙ったものと思われます。

「長門型」も改装の結果が液層と空層の併用になっただけで、初期の設計から液層防御を重視していたわけではありません。

空層防御の弱点として挙げられるのは、浮力を得られる一方で空っぽの空間が多いことから、浸水した時めちゃくちゃ水が入ってくるという点です。

液層、空層の組み合わせだと、空層は小さく多層構造になりますが、空層防御だけだと1つの空間を大きくしないと衝撃が拡散しませんから、被雷して穴が開いたらその大きな空間に丸々海水が流れ込みます。

とは言うものの、隔壁の数を多くして空層防御を固める方法もあります。

空間の数を増やせばいいのです。

「大和型」の場合は100tの水を1部屋で処理しますが、逆に100部屋で100tの浸水を受け止めてもいいはずです。

こうすれば1発の被害での浸水量は少なくなります。

ただ、隔壁が増えるということは壁が増える、つまり排水量が増えてしまいます。

ベニヤ板を張るわけにはいきません、水圧に堪えれるだけの強度を持った壁を作らないといけないので、増えれば増えるほど重くなってしまいます。

結局直撃弾に耐える重装甲を削ることよりも、隔壁を減らしてその代わりに注排水区画を主としたダメージコントロールを強化することで弱点を補う設計となりました。

その結果、水密区画は「長門型」と同じ23区画しかありません。

「大和型」はこの巨大な空層防御で受け入れざるを得ない浸水に対応するために、過去の戦艦とは比較にならない103ヶ所の注排水区画(急速注排水区画64ヶ所、通常注排水区画39ヶ所)を設けることで対応しています。

100t浸水したら100t注水し、防水補強ができれば排水作業を実施する。

これを用いて傾斜回復を迅速に行い、また2つは高確率で維持できる機関を使って航行を続けるというのが「大和型」の守り方でした。

急速注排水区画は作動してから5分以内、通常注排水区画は15分以内には注水によって傾斜4度以内、艦首尾の乾舷差を2.3m以内に保つことができたようです。

逆に排水については、急速注排水区画も通常注排水区画30分以内で可能となっています。

注排水装置による傾斜回復限度は13.8度でした。[1-P201]

ただ、この注排水区画は全体の22.7%で、アメリカと比較して半分にも満たない割合なので、日本戦艦としては飛びぬけていますが、アメリカと比較すると大きく劣っています。

「大和型」のダメージコントロールの前提として、まず魚雷の被害を受けた時にどれぐらいの浸水があり、それをどれぐらいの時間でどこまでの傾斜回復をするかという計算が元になっています。

そして大量の注排水区画はすべて配管で繋がれており、3ヶ所ある傾斜復原管制所が計器を見ながら遠隔操作で注水ポンプを操作し、適切な場所に適切な注水を行い、速やかに傾斜を回復させることができます。

その他重油を移動させて前後左右の傾斜を調節するポンプも備わっていました。

燃料の移動による傾斜修正能力は4.5度で、注排水による回復と合わせると、理論上最大で18.3度の傾斜まで修正することができます。[1-P201]

この工事が非常に大変で、各注排水区画を結ぶ油圧系統の装置や配管の整備、そしてそれらを完璧に密閉しなければなりません。

1つ1つ試験をしながら問題があれば潜ってなおす、この繰り返しで相当苦労したようです。

ところが戦闘中の浸水では排水の努力が見られず、恐らく被弾被雷の影響で排水が満足に行われなかった可能性があります。

これはまず船を水平にしなければ戦えない事情が大きく関わってきます。

「大和型」は傾斜5度以上で砲の旋回ができませんから、実質砲撃は沈黙です。

その時間を少しでも短くするためには、まずは排水よりも手っ取り早い注水による傾斜回復が優先されます。

とはいえ傾斜が酷くなると浮力があっても現実のように転覆しますから、注水が優先されることは間違っていません。

ですが注水は被害箇所とは別の箇所で行われるのに対し、排水は被害箇所も含めて数ヶ所で行われますから、被害箇所の排水装置が機能しなければ注水に頼らざるを得ません。

排水能力としては、急速、通常のどちらの注排水区画でも圧搾空気によって30分以内に排水可能となっています。

一方で予備浮力は排水量の約9割となる57,450tもありました。

予備浮力というのは水上部分の容積が水中に入ったときに出し得る浮力のことで、言い換えると理論上は57,450tの浸水に耐えられるということです。

乾舷を大きくとった理由はここにもあります。

また火災消火装置も泡沫防火装置や防火防壁、注水ポンプなどこれまでの日本艦に比べると充足していました。

特に泡沫防火装置は、「翔鶴型」でも「ミッドウェー海戦」後に取り付けられたこの装置が、「大和型」には建造当初から設置されていたのです(じゃあ何で最初から「翔鶴型」につけなかったのかが疑問)。

このように、いわゆるダメージコントロールは、先行するアメリカにはまだまだ及びませんが過去の戦艦に比べると遥かに改善されています。

水中防御の盲点と甘さ

ここまで水中防御について語ってきましたが、「大和型」最大の弱点についても触れなければなりません。

「大和型」は装甲および装甲支持材の固定のためにリベットが使われていましたが、昭和18年/1943年12月25日に【大和】が【米バラオ級潜水艦 スケート】の雷撃を右舷後部に受けた時に大変なことが起こります。

【大和】は魚雷1本の被雷程度へっちゃらで、横幅最大30mという大穴がバルジに空きながらも、舷側装甲は見たところちょっと変色しているぐらいで全く問題なさそうでした。[2-P386]

ですがこの時被雷の衝撃で、新開発された410mmVH鋼(ヴィッカース非浸炭表面硬化装甲)と200mmMNC鋼(モリブデン含有非浸炭装甲)とをつなげる支持材のリベットが破壊され、舷側装甲背後の支持材下端が200mm、最大で500mmほど内側に押し込まれ、火薬庫の14mm縦壁を突き破ってしまいます。

これが原因で機械室と3番砲塔上部火薬庫に漏水が発生しました。

また破断したリベットは跳ねて水防壁に孔をあけてしまい、ここから海水がじわじわ、やがてドバドバと流れ込んできてしまいます。

わかりやすく言えば、めっちゃ分厚い鉄板をつっかえ棒で支えていて、鉄板は破られなかったけどつっかえ棒が壊れて隙間ができて、そこから浸水したわけです。

出典:続・鳶色の襟章 堀元美

機械室と3番砲塔上部火薬庫、さらに直撃したバルジの内側を合わせて、浸水量は何と3,000t。

バルジの破孔の大きさは縦10数m、幅5mと巨大なものでしたが、想定を大きく上回る浸水があったのです。

そんなに重いのに悠々と帰ってきてしまう【大和】の凄さを感じる一方で、装甲は大丈夫でも接合部のちょっとした問題でこんなに被害が拡大していることは大問題でした。

これこそが水中弾防御と水雷防御の違いで、斜めに降ってくる一点集中の徹甲弾を耐える装甲は弾性に乏しく、真横から突っ込み、かつ広範囲に衝撃が伝わる魚雷の爆発だとリベットなどの継手が耐えられなかったのです。

恐らく徹甲弾ではなく榴弾を受けても、そこで爆発していれば同じ結果だったでしょうし、また徹甲弾を受けてもこのリベットに衝撃が伝わるのなら同じ事が起こります。

日本が想定したよりもアメリカの魚雷の威力が大きかったことも原因の1つです。

日本はアメリカの魚雷の炸薬量を最大300kgと見積もっていました。

しかし実際はアメリカの魚雷には水中破壊力が格段に高いトーペックスやHBX爆薬(単純な爆発の威力ではなく、バブルパルスと言われる、水中での泡の膨張と収縮を瞬時に繰り返す衝撃波を利用したもの。映画などの映像では魚雷よりも爆雷投下シーンで目にすることが多い)が使われていて、威力的には日本の酸素魚雷に勝るとも劣らない威力を誇っていました。

なのでこの被害は単純に想定以上の威力を受けたという側面もあります。

実はこの問題は装甲強度実験でも明らかになっていました。

昭和12年/1937年に呉海軍工廠亀ヶ首射撃場で舷側装甲を古い48cm砲で砲撃したところ、当然貫通力が現在のものとは異なりますから装甲は貫通しませんでした。

ところが貫通はしなくても、その装甲の支持材を固定していたリベットが衝撃に耐えきれず破断してしまい、装甲が内側に押し込まれてしまいました。

現象としては今回とまったく同じことで、強い衝撃にリベットが耐え切れなかったのです。

この時も大した対策は考えられず、漏水対策だけしとけばいいでしょといい加減な扱いでした。

今回の被雷でも原因が接合部にあることは認識しつつも、じゃあどうしたらいいのかという問題解決には踏み出しませんでした。

装甲は30度上方に傾斜した棚板と接合していて、リベットの固定だけでなくこの傾斜のおかげで衝撃があっても棚板がくさび効果で受け止めてくれると考えられていました。

なので装甲の受板と棚板を止めるリベットは28mm5本だけと非常に貧弱でした。

実際は大いに頼っていたくさび効果がないので、このリベット5本だけで衝撃を受けることになりますから、先述のような大きな被害となってしまったわけです。

「第四艦隊事件」のおかげで消極的になった溶接技術が信頼されていれば、ここも溶接で固定されていたのは間違いないでしょうから、海軍の放置とは別に、技術力と設計が伴っていなかった箇所とも言えるでしょう。

問題があるのはわかってもどうやって直すかは考えなかった以上、この被害の後にやることは「修正」ではなく「補強」となってしまいました。

加えて【武蔵】にはこの補強すら行われておらず、昭和19年/1944年3月29日に【米ガトー級潜水艦 タニー】の雷撃を艦首に受けて2,600tという【大和】に近い浸水被害を受けています。

【武蔵】は「シブヤン海海戦」でも艦首の被雷による沈下が激しかったわけですが、同様の現象が起こっていたと考えるのが自然でしょう。

戦後のアメリカの調査では、この装甲の接合部分の問題を「大和のアキレス腱」と称しており、現実でも図面からでも大きな✕印がついてしまう場所でした。

皮肉なことに、この3,000t前後の浸水は、日本が水中弾の威力を発見した【土佐】被弾時の浸水量とほぼ同じでした。

水平装甲・舷側装甲

続いて吃水線より上の防御です。

基本的に軍艦は自分の搭載する主砲を相手から撃たれたとしても耐えることができる防御力を持つことが求められます。

しかし全部カチコチにしてしまうと重すぎて使い物になりません。

なのでサイズに余裕がある戦艦では、守るべき場所を徹底的にカチコチにして(直接防御)、他の場所は被弾浸水してもそこからダメージが広がらないようにする(間接防御)、集中防御方式が採用されています。

その主たる守るべきバイタルパートが主砲や弾火薬庫付近ですが、その他にも機関部などが挙げられます。

「扶桑型」がめちゃくちゃ危険な戦艦だと言われたのは、主砲6基で主砲と弾火薬庫がばらけ、あっちこっちにバイタルパートが点在したことが原因の1つとなります。

「大和型」のバイタルパートは水線長の53%となり、過去の戦艦に比べてもめちゃくちゃ短くなりました(「長門型」で63%)。

それ以外の箇所も小型爆弾程度では貫通されないぐらいの防御力がありますが、これは防御力を持たせるだけでなく、重さのバランスをとるためにも必要なことでした。

そしてこの集中防御方式を取り入れるのに最も適し、かつ攻撃力を発揮できるとされたのが、前部2基、後部1基という砲配置でした。

主砲から機関までを固めて設置できるので、バイタルパートが冗長にならずに済むのです。

ただ逆に言えば本気で守られている部分が全長の半分程度ということから、残り半分のエリアのダメージは蓄積し、それに堪えなければならないという設計でもありました(なので前述のダメコンなわけです)。

「大和型」設計案でも多数でていた主砲を前部に集中させる設計の場合でもバイタルパートが無駄に長くなるということはありませんが、問題があるとすれば重量バランスでした。

3つの主砲の弾火薬庫と機関と言ったバイタルパートも、艦橋も艦の前部に偏ってしまうのです。

また弾薬庫の配列も前後砲よりも整然としなくなるため、集中防御を徹底するためには多少問題がありました。

なので後部では十分な予備浮力を維持する必要があり、水雷防御とは別の空っぽの空間が現実の「大和型」より多かったかもしれません。

予備浮力の面では「大和型」は艦首部に浮袋同然の巨大な空間があったので、この一部が主砲関連の施設に置き換わった場合、同等の浮力を他の場所で確保するとなると難しい問題でしょう。

もし前部集中型だった場合、【武蔵】が「シブヤン海海戦」で同様の被害を受けたとしたら、現実よりも前部の浮力が不足する可能性が高いのでより早く沈んでいた可能性もあります。

いろいろ言われる「大和型」の設計ですが、被害の度合いから見ると異常なしぶとさを見せたのは間違いありません。

防御に関しては交戦想定距離とされる2~30,000mからの46cm砲(20kmからの砲撃に対する舷側装甲、30kmからの砲撃に対する水平装甲)に耐えることができることが望まれました。

なので46cm砲搭載の戦艦に20kmより接近されてしまうと、舷側装甲は貫通される恐れがあります。

舷側装甲は最大410mmでかつ傾斜しており、垂直落下からの砲撃や空襲の爆撃に対する水平装甲(中甲板)は最大230mmのMNC鋼で覆われています。

水平装甲はこれまでの戦艦は二層構造となっており、上甲板と中甲板にそれぞれ装甲を張っていますが、これだとどうしても重くなります。

二層装甲は一層目で衝撃を大きく受け止めて、二層目で威力の落ちた砲弾をしっかり弾き返すという構造です。

装甲の性能も向上していたことから、「大和型」では中甲板の一層構造としています。

上甲板の厚みは35~50mm程度で、50mm部分は200kg以下の急降下爆撃なら弾ける程度のものでした。

中甲板の水平装甲は、例えば1t爆弾だと高度3,400m以下で貫通されない計算で設定されました。

1t爆弾を3,400m以上から投下することそのものは可能ですが、じゃあその高さから命中するのかと言われると非常に難しいので、空襲ばかりの「大和型」ではありましたが水平装甲を貫通される恐れは非常に低いと言えるでしょう。

【武蔵】が爆弾を受けた主砲の天蓋は270mmのVH鋼が使われており、主砲の前楯は最も分厚く660mmもあります。

甲板の強度を上げることと、先述の高い乾舷をとるためのシアー。

実は甲板を艦首から艦尾までずっと1枚でつなげてしまったことも「大和型」の隠れた特徴です。

これまでの戦艦は、最上甲板は艦の一部にのみ存在し、そこに艦橋などの上部構造物があったり縁に副砲が並んだり、上甲板が途切れて後部は上甲板になっているケースもあります。

ところがこの方法は甲板の不連続性などが影響して強度が落ちてしまいます。

「利根型」はこの点を解消した最も頑丈な水平甲板を持つ巡洋艦ですが、「大和型」も同様に、艦首から艦尾の格納庫の直前までずーっと一つの最上甲板が続いています。

上甲板が露出しているのはクレーンや水上機格納庫からの出口があるごく一部のみです。

実質最上甲板の全通平甲板型なのですが、区別としては最上甲板は艦橋付近から航空甲板までを示し、艦橋より前、つまり波打っている部分から艦首までと、この艦尾の一段下がっている場所を上甲板(つまり分類としては長船首楼型)としています、ややこしい。

調べてもらえばわかると思いますが、「大和型」だけ他の戦艦とは全く違います。

こうすることで艦首は乾舷を高くできるし、1番砲塔の重心を下げても強度低下を抑えることができるし、無駄な構造物がないから重量も重心も下がるしといいこと尽くしでした(ただし建造が大変なのと、1番砲塔は5度以下の俯角では砲撃ができません)。

ただ舷側装甲の厚みはいささか過剰で、計算では48cm砲に耐えうるほどの設計になっていたそうです。

そのため三番艦【信濃】と四番艦【第111号艦】では装甲の最大の厚みを見直し、舷側装甲は400mm、水平装甲は同じく10mm減って190mmとなりました。

一方で水雷防御が【大和、武蔵】が二重底に対して【信濃、第111号艦】は三重底になり、逆に魚雷や機雷には強くなっています(艦底は50~80mm)。

二重底、三重底に関しては、艦の一番下まで装甲をガチガチにしてしまうと、表面積も重心も下がりすぎてしまうので、底部は薄く、弾薬庫などの直下部分を分厚くして重点的に防御を強化する狙いがありました。

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

出典:日本戦艦物語〈2〉 福井静夫

装甲の効果については、戦後アメリカが亀ヶ首射撃場に残されていた装甲板を押収し、アメリカで貫通試験を行っています。

この装甲板は砲塔の前楯の厚みに相当する660mmVH鋼で、「大和型」で最も分厚い装甲です。

アメリカはこの660mm装甲相手に、どのタイプかは不明ですが16インチ砲を叩き込んでいます。

結局貫通できたのは5,000ヤード、約4.5kmで、そんな近距離でなければ16インチ砲だと貫通できませんでした。

ある部位を狙って砲撃することなんてできませんが、4.5kmまで戦艦に接近されるなんて旧時代の海戦ですから、砲塔正面を貫通することは事実上不可能でした。

順序としてここに表記するのもおかしいのですが、日本の装甲の質は基本的に悪いほうです。

純度が欧米のものと比べて低いので、硬いものはより割れやすいですし、弾性の高いものはより破れやすい装甲ということになります。

戦闘車両なんて最たるもので、最後は機関砲にもスコスコ抜かれるぐらいまで質が劣化していました。

しかしその質の悪さを補える厚みがあったことと、「大和型」建造の際は新しい装甲が開発されていたことから、前述の戦後の660mmVH鋼に対する試射実験のように、そう易々と装甲を貫通されることはなかったわけです。

なので、もし日本の技術が欧米並みであったら「大和型」はさらに軽く済んでいた可能性だってあります。

蛇足となりますが、VH鋼というのは「Vickers Hardened」の略で、日本語で表すと「ヴィッカース非浸炭表面硬化装甲」。

これは【大和】起工と同じ年の1937年に新しく開発された装甲です。

日本の甲鈑開発は希少金属ニッケルの含有量をどうやって減らして、かつ強度や粘度、扱いやすさを高めるかという歴史です。

VH鋼はこれら全てを叶える画期的な甲鈑でした。

端的にいうと、非浸炭の文字通り、焼入れを行わず、表面硬化させないタイプの最新の甲鈑ということです。

均質の強度を持ち、しかもその強度を持つ厚みが厚い、加工が楽で工期も速い、浸炭式よりも衝撃に強く割れにくい、だから従来より軽くできると、「大和型」建造の救世主のような甲鈑でした。

そしてこのVH鋼を分厚い装甲部分でも均質に伸ばすことができたのは、ドイツに特注で手配した15,000tの水圧プレス機のおかげです。

ドイツからも馬鹿にされたこの異次元パワーのプレス機も、VH鋼と合わせて「大和型」建造の要と言えます。

水平装甲はあくまで中甲板に施されているもので、上甲板は日本戦艦では一般的だった木甲板です。

この木甲板は当初は念入りに掃除されていたのですが、掃除をしないとくすんでグレーになっていってしまいます。

やがて隠匿性の観点からあえてグレーにすることになって掃除はされることがなくなったとされています。

「レイテ沖海戦」の際に【武蔵】が銀鼠色に塗装をしたという記録が残っていますが、【大和】も塗装はしませんでしたが結構黒い、アメリカ戦艦のような甲板の色になっていた可能性があります。

この状態が「坊ノ岬沖海戦」でも維持ないし黒く塗装されたのか、はたまた最後だからと綺麗に掃除・木甲板色に塗装されたのかは、どちら側の証言や推察できる記録もあるため未だはっきりしていません。

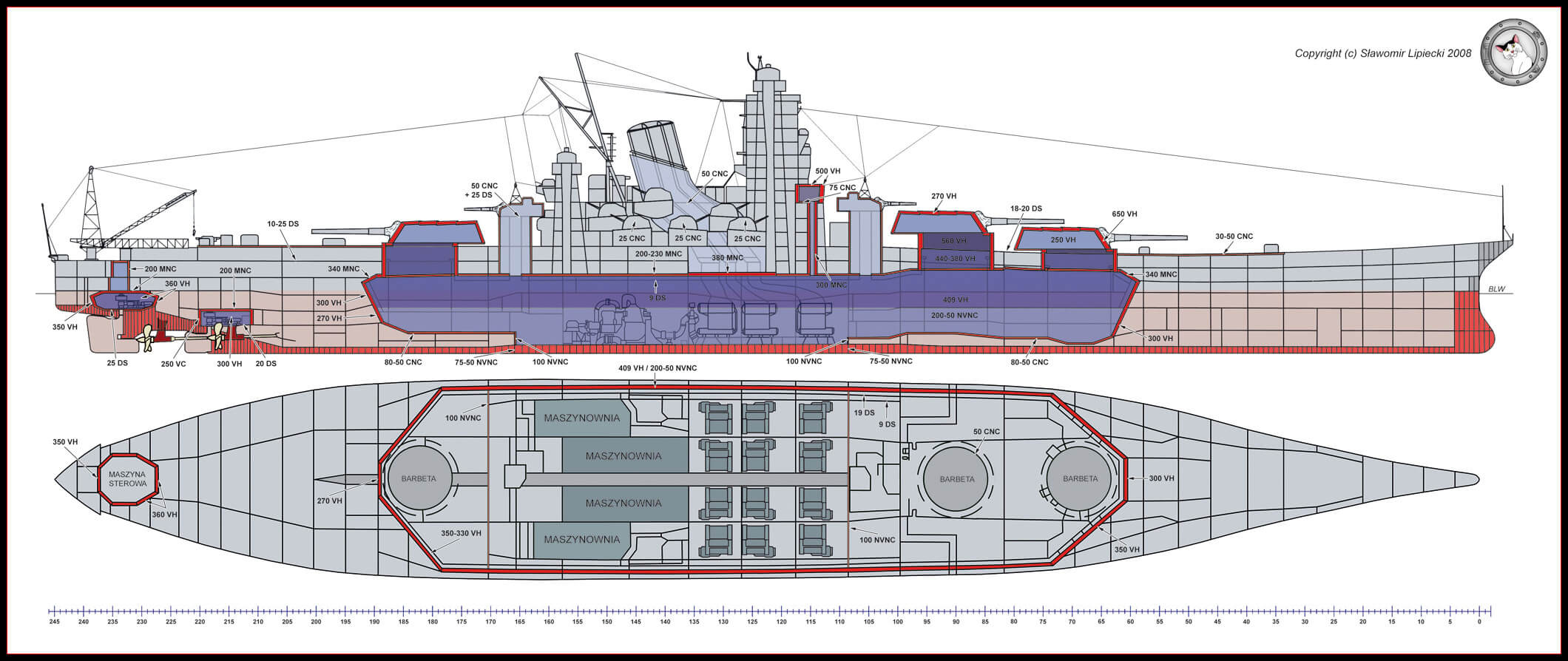

全体の装甲については以下の画像が非常にわかりやすいです。

出典:Slawomir Lipiecki

http://www.warships.com.pl/

このように固めるところは徹底的に固めた「大和型」ですが、全排水量に占める防御の割合は37.1%となっています。

これは「長門型」の3割を大きく突き放しています。

しかしこの37%のうちの大半は艦中央部付近で消費されているため、もともと重量が集中する中央部分がさらに重い構造となります。

そうなると前後での浮力をはじめとしたバランスを考慮した設計にせざるを得ず、結果的に全長の延長は許されない→速度アップは難しい、ということになったわけです。

参照資料(把握しているものに限る)