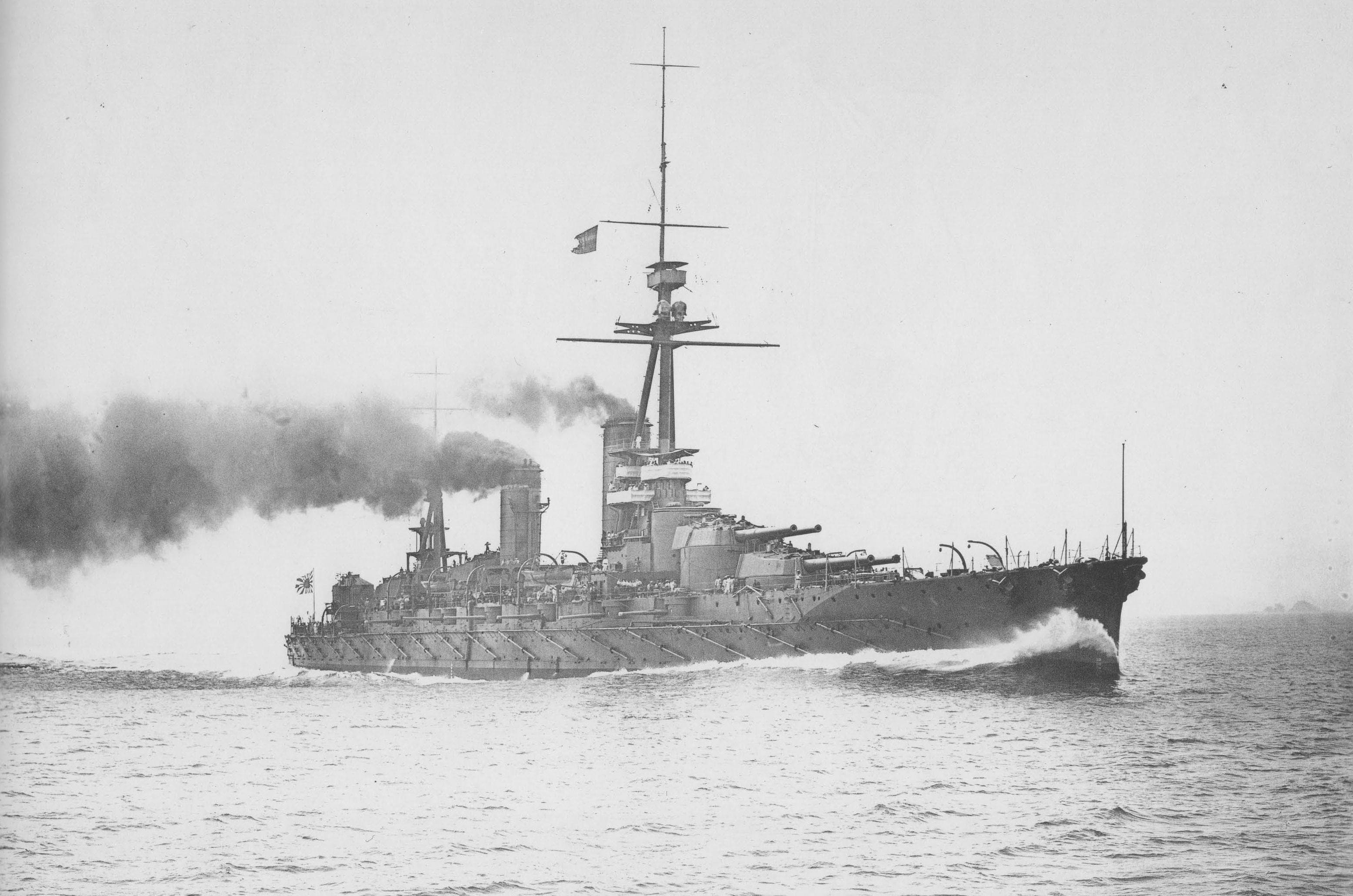

②昭和8年/1933年(第一次改装完了後)

③昭和10年/1935年(第二次改装完了後)

| 起工日 | 明治45年/1912年3月11日 |

| 進水日 | 大正3年/1914年3月28日 |

| 竣工日 | 大正4年/1915年11月8日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年10月25日 |

| (スリガオ海峡海戦) | |

| 建 造 | 呉海軍工廠 |

| 基準排水量 | ① 29,326t |

| ② 34,700t | |

| 全 長 | ① 205.13m |

| ③ 212.75m | |

| 水線下幅 | ① 28.65m |

| ② 32.00m | |

| ③ 33.08m | |

| 最大速度 | ① 22.5ノット |

| ② 24.7ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:8,000海里 |

| ③ 16ノット:11,800海里 | |

| 馬 力 | ① 40,000馬力 |

| ③ 75,000馬力 |

装 備 一 覧

| 大正4年/1915年(竣工時) |

| 主 砲 | 45口径35.6cm連装砲 6基12門 |

| 副砲・備砲 | 50口径15.2cm単装砲 16基16門 |

| 40口径7.6cm単装高角砲 4基4門 | |

| 魚 雷 | 53.3cm魚雷発射管 6門(水中) |

| 缶・主機 | 宮原式ボイラー(混焼) 24基 |

| ブラウン・カーチス式タービン 2基4軸 |

| 昭和10年/1935年(第二次改装) |

| 主 砲 | 45口径35.6cm連装砲 6基12門 |

| 副砲・備砲 | 50口径15.2cm単装砲 14基14門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 | |

| 機 銃 | 25mm連装機銃 8基16挺 |

| 13mm四連装機銃 2基8挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 4基/ハ号艦本式ボイラー 2基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

自分の場所が見つからないまま、初陣で破壊される

時代は航空戦へと移行し、ただでさえ劣化戦艦となっている【扶桑】は、ますます出番がなくなってしまいます。

「真珠湾攻撃」こそ出撃はしますが、早めの帰還が通達されるなど、戦艦であるにもかかわらず戦力として計算されていないのは明らかでした。

ついには演習標的艦となり、本来の目的からはかけ離れた任務に従事することもありました。

長い長い沈黙期間を経てようやく出番を得た昭和19年/1944年5月から6月の「渾作戦」ですが、その役割は「陽動」、つまりは囮としての出撃でした。

しかも三次に渡る同作戦で、参加したのは第一次のみ。

上層部の判断の悪さもあり、この作戦はすべて失敗に終わり、せっかく得た仕事すらいい結果をもたらすことができずにいました。

| 昭和19年/1944年7月20日時点の兵装 |

| 主 砲 | 45口径35.6cm連装砲 6基12門 |

| 副砲・備砲 | 50口径15.2cm単装砲 14基14門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 | |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 8基24挺 |

| 25mm連装機銃 16基32挺 | |

| 25mm単装機銃 34基34挺 | |

| 単装機銃取付座 5基 | |

| 13mm単装機銃 10基10挺 | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

| 22号対水上電探 2基 | |

| 13号対空電探 2基 |

出典:[海軍艦艇史]1 戦艦・巡洋戦艦 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1974年

そして、日本の敗北を決定づける一因となった「レイテ沖海戦」へと出陣します。

10月25日未明、【扶桑】初の戦闘となる「スリガオ海峡海戦」でも、【扶桑】は結局戦果を上げることはできず、ただアメリカ軍に蹂躙されるばかりの散々たる結末でした。

偵察に出てきた魚雷艇の雷撃は巧みな操艦で回避していきましたが、発見が遅れた駆逐艦から放たれた魚雷が【扶桑】を襲い、右舷中央部に直撃。

早速【扶桑】は所属する西村艦隊から落伍し、さらに魚雷が容赦なく【扶桑】の体力を削ります。

やがて3番・4番砲塔の弾薬庫が大爆発を起こし、【扶桑】は真ん中から真っ二つに折れてしまったのです。

バランスをとる手段がなくなった【扶桑】はただ沈む他になく、混戦の中救助もままならないまま、ゆっくりと、ゆっくりと、大きな艦橋を横たえていきました。

西村艦隊は、他にも【時雨】を除いた【山城】【最上】【朝雲】【山雲】【満潮】が沈没。

「扶桑型戦艦」姉妹は、ついに活躍することなく、初めての本格実戦の海で斃れることとなったのです。

2015年に沈没している【武蔵】を発見したポール・アレンが、2017年12月に、この「スリガオ海峡海戦」で沈没した西村艦隊の艦隊を発見したという発表がありました。

【扶桑】はやはり船体が破断していましたが、どうやら艦橋は船体から離れず残されているようです。