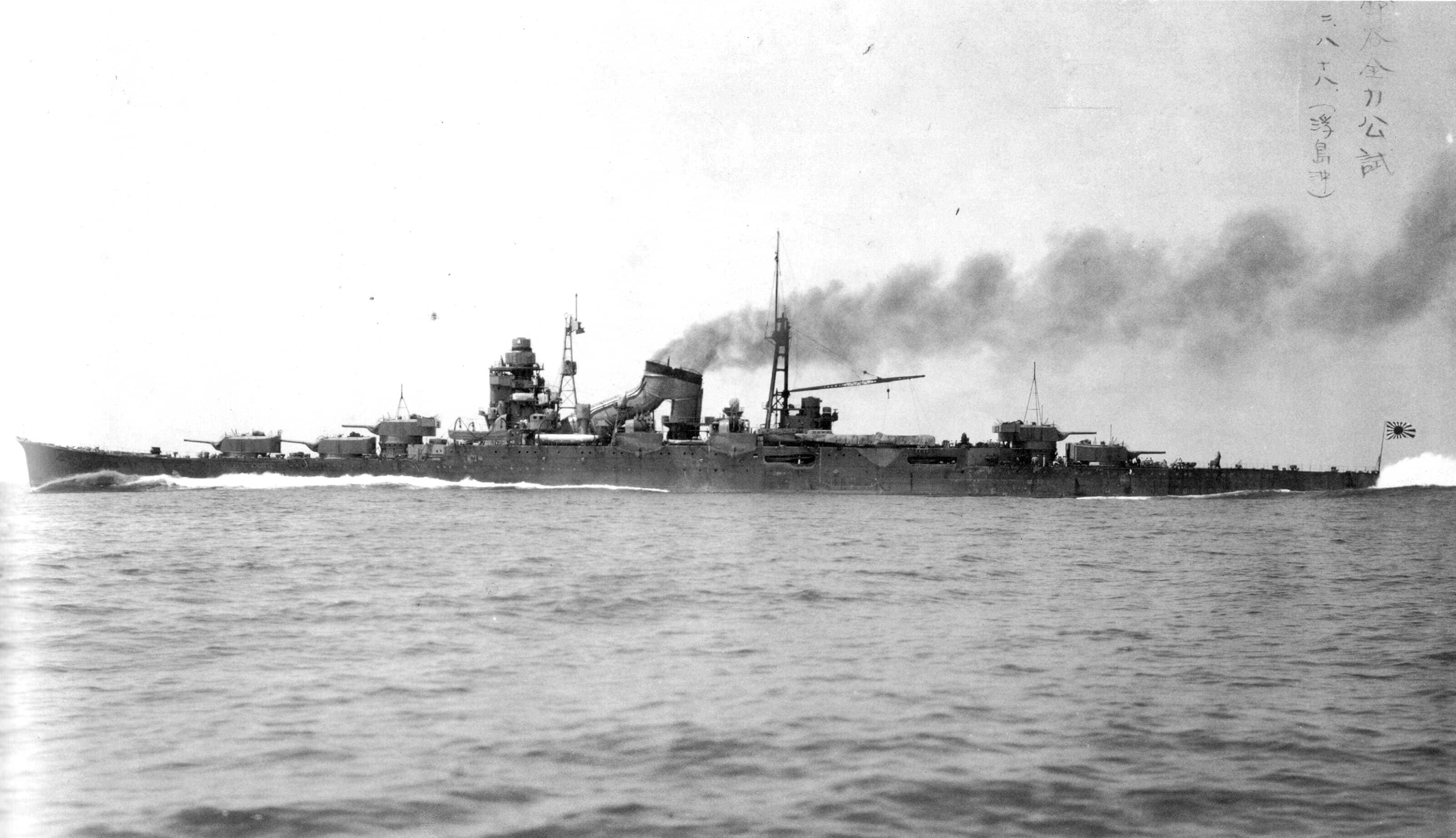

②昭和14年/1939年(改装完了後)

| 起工日 | 昭和9年/1934年4月5日 |

| 進水日 | 昭和11年/1936年10月15日 |

| 竣工日 | 昭和12年/1937年10月31日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年11月25日 |

| (サンタクロース沖) | |

| 建 造 | 川崎造船所 |

| 基準排水量 | ① 8,500t |

| ② 12,000t | |

| 全 長 | ① 200.60m |

| 水線下幅 | ① 20.20m |

| 最大速度 | ① 35.0ノット |

| ② 34.7ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:8,000海里 |

| ② 14ノット:8,000海里 | |

| 馬 力 | ① 152,000馬力 |

| ② 152,432馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和12年/1937年(竣工時) |

| 主 砲 | 60口径15.5cm三連装砲 5基15門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm連装機銃 4基8挺 | |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 4基12門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油8基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

| 昭和14年/1939年(改装) |

| 主 砲 | 50口径20.3cm連装砲 5基10門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm連装機銃 4基8挺 | |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 4基12門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油10基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

汚名の第七戦隊 戦場を去り、戦場を求める日々

【熊野】は【鈴谷】と同じく、【最上、三隈】で判明した強度問題を改善して再設計された軽巡洋艦です。

大型8基、小型2基だったボイラーも大型8基のみに統一され、その影響で2本の煙突の太さは統一されることになりました。

当然「ロンドン海軍軍縮条約」脱退後に20.3cm連装砲に換装、竣工から2年後の昭和14年/1939年に改装されています。

【最上、三隈】との違いとその経緯については【鈴谷】をご参照ください。

ちなみに起工日も進水日も【鈴谷】とは全然違うのですが、この「鈴谷型」とも言われる改装の影響で竣工日は【鈴谷】と同日となっています。

出典:『軍艦雑記帳 上下艦』タミヤ

太平洋戦争開戦時、【熊野】は「最上型」4隻で編成された第七戦隊の旗艦でありました。

司令官は有名な栗田健男少将です。

イメージに違わず、第七戦隊司令官としても疑問符が尽きない行動が目立ちました。

第七戦隊はまずは「マレー作戦」の支援に参加します。

真珠湾攻撃と同時に進められたこの「マレー作戦」は、電光石火でシンガポールを陥落させた素晴らしい作戦でありましたが、海軍はこの輸送船団の護衛などで出撃していました。

計画よりも早くシンガポールを墜とした日本は、続いて「蘭印作戦」を開始。

ジャワ島攻略のために陸軍の第16軍が輸送船総勢56隻という大船団を以てカムラン湾を出撃していました。

この船団の護衛には第七戦隊の他に【名取】【由良】を中心とした第三護衛隊がついていました。

昭和17年/1942年2月27日、船団から東海林支隊の輸送船7隻が分離、ジャワ島のエレタンへの上陸を目指しました。

しかしこの船団を狙っているような艦隊があることを、【熊野】の水上偵察機が発見、報告します。

これに対して第三護衛隊は、「バリ島沖海戦」で第八駆逐隊が数に勝る連合軍を打ち破ったこともあり、重巡4隻軽巡2隻他駆逐艦多数といった強力な艦隊である我らが輸送を妨げる連合軍を薙ぎ払ってくれようと撃退を進言します。

ところが第七戦隊は、戦うどころか敵艦隊に察知されないように逃げ始めたのです。

輸送船たちはこの報告を受けたために襲撃を恐れて退避しています。

このままでは輸送が達成できなくなりますから、「蘭印作戦」の達成にも影響が出かねません(東海林支隊は上陸済みの第二師団との協力でバンドン要塞の攻略を求められていました)。

当然第三護衛隊からはどういうことだと非難が飛んでくるのですが、第七戦隊側は意見を翻すことはなく、1日近く電文が飛び交ったそうです。

埒が明かないため、結局連合艦隊司令部が『バタビヤ方面ノ敵情ニ鑑ミ第七戦隊司令官当該方面ノ諸部隊ヲ統一指揮スルヲ適当ト認ム』と仲裁に入る始末でした。

仲裁に入ったとはいえ、指揮は第七戦隊が執るようにということですから結局敵艦隊への攻撃は実施されませんでした。

そして28日12時頃、【熊野、鈴谷】の第一小隊から南方48海里の距離に重巡と軽巡各1隻(【米ノーザンプトン級重巡洋艦 ヒューストン】、【豪パース級軽巡洋艦 パース】)がいることを偵察機が発見します。

そこから随分タイムラグがあるのですが、【熊野】らは15時前に接触を避けるかのように反転北上し、そして17時になってから「バタビア港外ニ重巡一、軽巡一碇泊、港内に軽巡一アリ」 と報告をしました。

結局ここで逃げ出したために第一小隊は護衛の【磯波、浦波】を含めて「バタビア沖海戦」に全く関与していません。

20時20分、第16軍輸送船団は予定地点に到達し、そこからメラクの2方面とバンダム湾の計3ヶ所に分かれて分離。

うちバンダム湾にて揚陸していた船団を狙った【ヒューストン、パース】を取り囲んで第二小隊らが沈めたのが、「バタビア沖海戦」です。

この戦いで一向に姿も所在も示さなかった第一小隊に対して疑問を持った者は多く、小島秀雄少将は第七戦隊の専任参謀にどうして海戦に参じなかったのかと問うと、「軍令部に第七戦隊を大事にしてくださいと言われた」という返答があってかなり怒っていたそうです(そりゃそうでしょ)。

4月からはベンガル湾を航行する連合軍側の商船を攻撃する、通商破壊作戦に参加します。

勢いづいている日本はこのまま一気にミッドウェー島を手中に収めてしまおうという行動に出ます。

賛否両論のこの「MI作戦」で、第七戦隊は【朝潮】【荒潮】とともに護衛隊支援として参加することになりました。

ところが「ミッドウェー海戦」は空母4隻を1日で失うという空前の大敗北。

対して日本は【伊168】が困難極まる戦場で【米ヨークタウン級航空母艦 ヨークタウン】に止めを刺してくれたからよかったものの、空母撃沈ゼロという可能性すらあった最悪の結果でした。

この戦いの終盤、まだ【飛龍】が健在だったころに、連合艦隊は第七戦隊を先頭としてミッドウェー島への艦砲射撃を行うように命令。

この時第七戦隊は予定位置よりも80海里≒148km以上後方でのんびり動いていたという謎な行動があったのですが、さらにわざわざ現在地を報告して、「ミッドウェー島への攻撃?遠すぎて夜間砲撃には間に合いませんぜ」と暗に訴える有様でした。

第二艦隊からも、第七戦隊のこの怠慢はともかくとして、この位置からの作戦行動は被害を重ねるだけだと作戦の中止をやんわりと進言しています。

ですが結局第七戦隊は命令通りミッドウェー島へ向かうことになり、35ノットの全速力で進み始めました。

この結果、最大速度こそ同じく35ノットの「朝潮型」は燃料や凌波性のこともあって付いていくことができず、2隻は分離されることになりました。

ところが日が沈むころに【飛龍】が空襲に晒されて大炎上。

一縷の望みを絶たれた日本でしたが、炎上してからも命令は取り消されることがなく、中止が決定するまで7時間も走り続けていました。

【飛龍】の反撃で空母2隻の撃沈もあってこその作戦だったはずなのに、【飛龍】が戦えなくなってからも作戦を中止するまでに7時間も要したのはいったい何故なのか。

ともあれ第七戦隊では反撃を受ける可能性が非常に高いこの作戦に非難轟々だったため、作戦中止を受けるとすぐさま反転、艦隊への合流を目指しました。

作戦中止の命令が遅かったかどうかは、1時間20分後の悲劇によってはっきりします。

反転した時のミッドウェー島からの距離は約90海里で(ということはそもそも第七戦隊が予定通りの位置にいたらもうすぐ到着していたということになります)、アメリカにとっては十分目が行き届く範囲でした。

そしてその目の1つであった【米タンバー級潜水艦 タンバー】が北北西へ進む第七戦隊を発見。

すぐさま司令部へ報告します。

一方で【熊野】も【タンバー】の潜望鏡を発見します。

【タンバー】はすぐさま潜航し、【熊野】は雷撃に備えて全艦に「緊急左45度一斉回頭」を発光信号で命令。

ですがこの時【タンバー】との距離はおよそ5,000mで、45度では魚雷の回避が困難だと判断した岡本功参謀は、更に「緊急左45度一斉回頭」を今度は無線電話で命令を出しました。

ところがこの際、本来ならば無線電話では「赤赤計算九」と付け加えなければならないのですが、それがなかったために後続の【鈴谷】は最終的な回頭角度が何度なのか判断ができませんでした(本人はちゃんと言ったと証言)。

頭を抱えているうちに【熊野】はまず45度の回頭を開始。

後続もそれに続きますが、【熊野】はさらに45度の回頭を行ったため、【鈴谷】はこれから左45度の回頭では衝突してしまうと咄嗟に判断、逆に右に思いっきり舵を切ってなんとか避けることができました。

ですがこの後【三隈】は【鈴谷】を見失い、前方に見える【熊野】を【鈴谷】と誤認します。

【熊野】と【三隈】は【鈴谷】が間にいた分距離がありましたが、しかしその距離を90度という回頭が一気に縮めることになり、【三隈】も慌てて同様に左へ舵を切りました。

最後尾の【最上】ですが、これもまた【三隈】を見失い、先頭の【熊野】を【三隈】だと思い込みます。

【最上】の転舵は少し複雑なのですが、それは【三隈】(実際は【熊野】)との距離を縮めるための行動でした。

ところが舵を切っているところにいきなり右から船が飛び出てきたのです。

それが【熊野】との衝突を避けようとした【三隈】であり、【最上】は【三隈】の左舷中央部にもろに突っ込んでしまいました。

【三隈】は衝突部分に破孔を生じて燃料が漏洩、【最上】は衝撃で艦首が完全にひしゃげます。

双方浸水は抑えることができましたが、艦首を失った【最上】は最大速度が10ノットしか出せなくなってしまいます。

第七戦隊では緊張が走ります、なにせもともと敵制空権内に入っている中で突撃したわけですから、そこを10ノットで脱出するのは不可能でした。

4隻揃って逃げるとなると、【最上】の速度に合わせるしかありません。

海軍内では対空兵装が比較的多い「最上型」とは言え、空襲に対処できるほどの豊富さではありません。

結局第七戦隊は、第一小隊だけ第二艦隊への合流を急ぎ、第二小隊については【朝潮、荒潮】との合流の上、【最上】を護衛しながら離脱することになりました。

ところがここから第一小隊は雲隠れしてしまい、連合艦隊からの通信も完全無視を決め込んでいます。

そしてその間に【三隈】は徹底的に破壊されてしまいます。

狙ったのかどうかわかりませんが、【三隈】の命運尽き果てたあとにようやく第一小隊は自身の所在を報告。

なぜ音信不通になったのかというと、噛み砕いて言えば「連絡を取れば【最上、三隈】を助けに行けと言われると思ったから」というものでした。

開いた口が塞がらない言い訳で、実際第二艦隊通信参謀は、「どうにも困った部隊である」と口にしています。

実際に第一小隊が向かえば助かったかどうかはわかりませんが、【三隈】を失い、【最上】も大規模修理、そして航空巡洋艦へと改装されることになるため、第七戦隊は【熊野、鈴谷】の2隻だけとなりました。

【熊野】はその後、インド洋で再び通商破壊作戦(「B作戦」)を行うのですが、途中で突如発生した「ガダルカナル島の戦い」に駆り出されることになります。

8月24日の「第二次ソロモン海戦」で【熊野】は【比叡、霧島】らと機動部隊の前衛として出撃しますが、航空戦となったために戦果はありませんでした。

10月18日に【熊野】は機関故障が続いたために旗艦を【鈴谷】へと譲り、そして26日には「南太平洋海戦」に出撃しました。

この時は前衛ではなく本隊に配属されていたのですが、【SBD】の爆撃によって至近弾を1発受けてしまいました。

被害そのものは大きくなかったのですが、機関故障の問題もあったために海戦後に【熊野】は【瑞鳳】とともに呉へと帰投し、修理を受けることになりました。

修理後は12月に外南洋支援部隊に復帰しますが、すでにガダルカナル島からの撤退が決まる寸前であったことから、しばらくは輸送支援などの裏方任務が大半となりました。

そしてガダルカナル島からの撤退が完了した後も、【熊野】は海戦からは程遠い輸送支援を継続して実施。

昭和18年/1943年6月15日には第七戦隊はかつて同戦隊を指揮した栗田中将が率いる第三戦隊(【金剛】【榛名】)の指揮下に入りました。

7月20日、【熊野】【鈴谷】【鳥海】らで編成された夜戦部隊+輸送部隊がラバウルからコロンバンガラ島を目指して出撃。

しかしこの行動が筒抜けになっていたことから、部隊は夜間空襲に晒されることになります。

この空襲で【夕暮】【清波】が沈没してしまい、また【熊野】も魚雷(反跳爆撃?)を1本受けてしまいます。

舵を故障してしまった【熊野】は【工作艦 山彦丸】の応急処置を受けた後に【雪風】と共に日本へと戻っていきました。

復帰後はトラック島を拠点に輸送支援などで活躍しましたが、戦況は悪化の一途を辿り、ラバウルも大規模な空襲を受けたことから活動範囲も劇的に狭くなってしまいます。

そして昭和19年/1944年6月19日、【熊野】は「マリアナ沖海戦」で前衛艦隊に所属して戦いに挑みます。

ですが完全な航空戦で一方的に叩きのめされてしまい、水上艦の出番は航空機に対する対空射撃のみ、【翔鶴】【大鳳】【飛鷹】を失う「ミッドウェー海戦」に匹敵する惨敗を喫しました。

そして【熊野】は壮絶な最期を遂げるドラマの序章である「レイテ沖海戦」へ身を投じます。

| 昭和19年/1944年6月30日時点の主砲・対空兵装 |

| 主 砲 | 50口径20.3cm連装砲 5基10門 |

| 副砲・備砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 8基24挺 |

| 25mm連装機銃 4基8挺 | |

| 25mm単装機銃 24基24挺 | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

| 22号対水上電探 2基 | |

| 13号対空電探 1基 |

出典:[海軍艦艇史]2 巡洋艦 コルベット スループ 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1980年