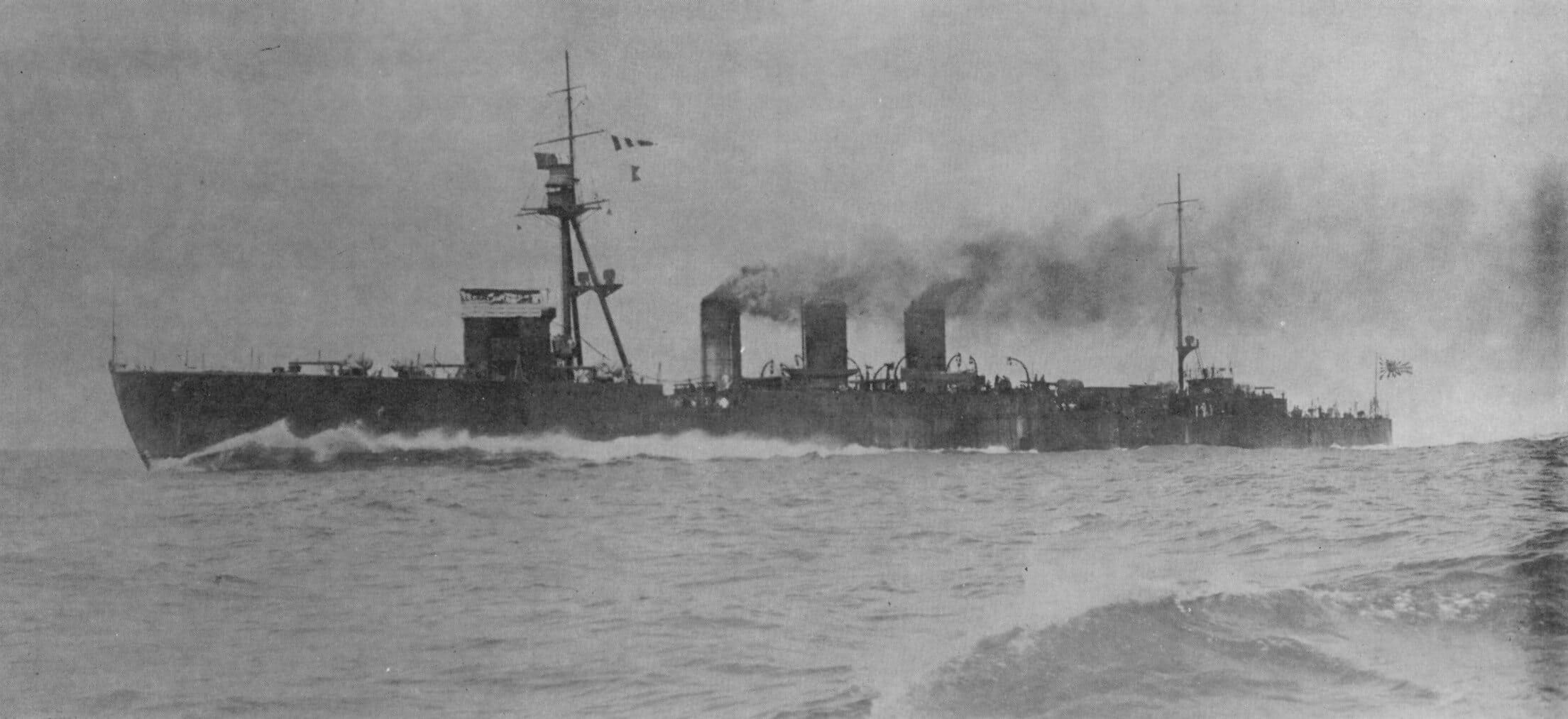

②昭和7年/1932年(改装完了後)

| 起工日 | 大正7年/1918年8月29日 |

| 進水日 | 大正8年/1919年7月14日 |

| 竣工日 | 大正9年/1920年8月31日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年1月11日 |

| マラッカ海峡付近 | |

| 建 造 | 佐世保海軍工廠 |

| 排水量 | ① 基準排水量5,500t |

| ② 公試排水量7,044t | |

| 全 長 | ① 162.15m |

| 水線下幅 | ① 14.17m |

| 最大速度 | ① 36.0ノット |

| ② 33.6ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:5,000海里 |

| 馬 力 | ① 90,000馬力 |

装 備 一 覧

| 大正9年/1920年(竣工時) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 7基7門 |

| 備砲・機銃 | 40口径7.6cm単装高角砲 2基2門 |

| 魚 雷 | 53.3cm連装魚雷発射管 4基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 1機(デリック) |

| 昭和7年/1932年(改装時) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 7基7門 |

| 備砲・機銃 | 40口径7.6cm単装高角砲 2基2門 |

| ⇒のち25mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 53.3cm連装魚雷発射管 4基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 1機 |

役目はもっぱら輸送任務 寄る年波には勝てず

兵装強化をしたはいいのですが、2,000tもの上積みをされた結果、高速性能は犠牲となり、33.6ノットまで低下してしまいます。

また、当時の帝国海軍は重巡洋艦を重要視しており、「川内型」から「阿賀野型」の間には17年もの空白期間があります。

つまり、戦場での軽巡の役割は大きくなかったのです。

そのような状況もあり、なおかつ【球磨】は太平洋戦争開戦時の艦齢が21年と、はっきり言ってお古でした。

そのため【球磨】は戦前こそ「シベリア出兵」や「日華事変」に参加したものの、太平洋戦争では戦争初期の「フィリピン攻略作戦」に参加したあとは、ほぼ輸送任務、船団護衛についています。

その「フィリピン攻略作戦」でも特に大きな戦果もなく、【水雷艇 雉】とともに米水雷艇と一線交えたほど。

【球磨】はこの時に魚雷を1発受けますが、幸い不発で被害は微弱でした。

輸送、哨戒、砲撃支援など黙々と任務をこなしていた【球磨】でしたが、昭和18年/1943年11月にはシンガポールで対空兵装の増備改装を行います。

5番砲塔とカタパルト、デリックを撤去し、新たに25mm三連装機銃を2基増備しており、もともとの25mm連装機銃2基と合わせて、機銃は計10挺となりました。

しかしその対空兵装が活躍することはあまりありませんでした。

昭和19年/1944年1月11日、【球磨】は爆雷撃演習中に最期を迎えます。

【球磨】を沈めたのは【英T級潜水艦 タリホー】でした。

7本の魚雷が【球磨】めがけて海中を進み、【球磨】も必死に回避しようと大きく舵を切りますが間に合いません。

船尾に2本の魚雷が命中し、【球磨】は炎上沈没。

【浦波】が救助に向かったものの、138人が犠牲となりました。

「球磨型」の中でも【球磨】は輸送に明け暮れたため、戦果にまつわるエピソードが少ないので目立たない存在なのが少し悲しいですね。

| 沈没時点の主砲・対空兵装(推定) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 6基6門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 2基6挺 |

| 25mm連装機銃 2基4挺 |

出典:[海軍艦艇史]2 巡洋艦 コルベット スループ 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1980年