【友鶴事件】とは、海軍艦艇の復原力に重大な欠陥があることが露呈した、【千鳥型水雷艇 友鶴】の予期せぬ転覆事故である。

【第四艦隊事件】とともに、以後の艦艇建造に多大な影響を与えた。

1934年3月12日、【友鶴】は佐世保警備戦隊旗艦【龍田】の下、悪天候だったが【千鳥】と共に夜間演習の最中であった。

【龍田】を目標として3隻の水雷艇が襲撃を行うというもだったが、天候は悪化の一途を辿ったため、演習は中止となり、全艦佐世保へ帰港することなった。

「千鳥型」よりも旧式で、まだ兵装過多ではなかった【龍田】は、細身とは言えこの荒波でも15度程度の傾斜で乗り切っていた。

しかし小型で重量バランスが悪いのが周知の事実であった「千鳥型」は、その倍の30度の傾斜に至ることも多かった。

当時の風速は秒速18mほどだった。

事態の危険性を鑑み、戦隊は単縦陣で急いで佐世保へ戻ろうとしたが、隊列を組むことすら困難な状況となったため、航海灯を灯しながら各々の操艦で佐世保に戻ることになる。

この時「千鳥型」は右に左に振り回され、艦をまっすぐ進めることもままならない状態だった。

この最中に【友鶴】の無線機が落下して受信不能となり、【千鳥】とは500mほどの距離で航海灯を頼りに必死にはぐれまいと後を追っていた。

しかし午前4時15分、その【友鶴】の航海灯がフッと消えたのだ。

見張員は大波の中必死にその光を探したが、どこを見渡しても一向にその僅かなきらめきは見えない。

28分、【千鳥】から【龍田】へ【友鶴】遭難の報告をする。

【千鳥】は自身も二の舞になる可能性があったので引き続き佐世保を目指したが、【龍田】は【友鶴】救助のために捜索を開始した。

しかし闇夜の捜索では発見できず、天候も回復し、日がのぼった7時40分に【龍田】は佐世保鎮守府に応援を要請した。

そして14時過ぎ、【龍田】は怪しい浮標物を発見する。

よく見るとそれはひっくり返っている【友鶴】の艦底であった。

【龍田】は急いで乗員の救助を試みる。

艦底を叩くと応答があった。

まだ残された空気で生きながらえている兵士がいる。

しかし【龍田】にはこの場で生存者を救助する術が何もなかった。

【龍田】は1~2ノットという低速で、ひっくり返ったままの【友鶴】を慎重に佐世保まで曳航した。

途中曳船に引き継いだがそれでも4ノット程度で、佐世保港に入港したのは翌13日の7時であった。

両脇に給水艇が繋がれ、水を排水して少しだけ【友鶴】が浮き上がった。

艦底には穴があけられて空気が送られ、この作業中に中からもハンマーによる返答もあった。

佐世保の乾ドックで生存者は救出されたが、大きな船体を切断するのは容易ではなく、113名の乗員の中で生き残ったのは軍港の入り口である庵崎で自力で脱出した3名を含めてわずか13名だけだった。

この一大事に原因究明が急がれたが、判明したのは明らかな復原力不足であった。

【友鶴】は計画の半分にも満たない、およそ40度の傾斜から転覆したことがわかった。

また間接的要因として、「計画排水量を上回る重量で完成している」点も忘れてはならない。

振り返ってみれば、藤本喜久雄設計の船は設計の段階で重量の見積に問題があり、そこに加えて過度な強化を強いられたことがこの事件を引き起こしたと言える。

当時各国は「ロンドン海軍軍縮条約」の影響であらゆる艦艇の保有制限がかけられていた。

しかし排水量600t以下の「水雷艇」はこの影響を受けなかったため、日本は重武装の水雷艇を建造することで駆逐艦の補完戦力として扱おうと考えたのである。

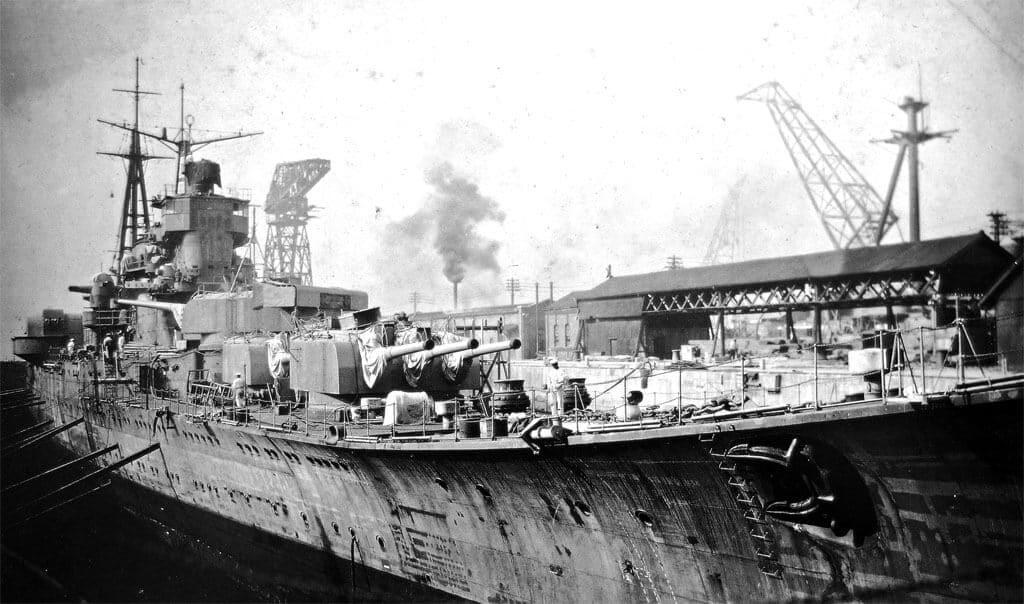

その結果、「千鳥型」は小さな船体に不釣り合いな12.7cm砲を3門搭載した、二等駆逐艦を上回る武装の水雷艇として建造された。

トップヘビーとなった「千鳥型」は復原力が犠牲となり、このような事件を引き起こすに至る。

(現代の復原性研究ではこれ以外の要因も指摘されているが、当時トップヘビー以外の要因として挙がったのは操艦の問題ぐらいであった。)

この事件の結果、全ての艦艇の復原力の見直しが急務となり、特に「千鳥型」と同じ思惑で建造が進んでいた「初春型」は真っ先に調査が入り、そして再設計や改造が行われた。

竣工済みの艦艇には、武装や構造物の軽量化、バルジ取り付けなどによる重心低下対策が進められている。

一方、海軍の要求で結果的にこのような艦艇を多数設計した艦政本部の藤本喜久雄造船少将は、この事件の責任を取らされる形で謹慎処分を課され、翌年復職を言い渡された翌日、わずか47歳で脳溢血によって死去している。

海軍は調査の結果と艦政本部第四部の福田烈が設計側の非を認めたため藤本を謹慎処分としたが、もともと分不相応な要求をした結果がこの事件であることは認めざるをえなかった。

確かに技術屋は言われたことを全て叶える努力をする必要があるが、非現実的なことを安全性の観点から不可能であることを言い返す必要もある。

言わなかった第四部にももちろん非はあるが、一度是と言った以上はどんな問題があっても是と言い続けなければならない雰囲気が第四部にも軍令部にも充満し、藤本の性格にかこつけて限度を超えた要求をし続けたという反省はどこかにあったのだろう。

しかし要求を控えめにする、無用な気遣いは成長を阻害する。

無茶と無謀は違うのであり、特に当時の条約制約下においては反省こそすれ、用兵側が次の問題に恐れをなして力不足の兵器で妥協することは許されない。

結果的に条約脱退という形でこの問題は杞憂となったものの、一歩間違えれば日本の技術開発はより後退していた可能性もあった。[1-P33]

その後海軍は藤本を復帰させることにしたのだが、肝心の藤本が急逝したため、海軍は拠り所をなくしてしまう。

そこで存在感が増したのが、かつて海軍が追い出したと言ってもいい平賀譲であった。

藤本設計艦は復原性の問題があったが、平賀設計艦はその我の強さで復原性を損ねるような要求を一蹴していたため、結果的に「友鶴事件」の影響が少なかったことも、藤本よりも平賀だという空気が広まる一因であった。

「友鶴事件」を暗示させる転覆事故が、昭和7年/1932年12月5日に発生している。

【若竹型駆逐艦 早蕨】の沈没事故である。

当時4隻の「若竹型」が呉から馬公へ向けて輸送航海中だったが、酷い嵐に見舞われて各艦は激しく動揺した。

そんな中、大波を受けた【早蕨】は50~60度ほど左舷側に傾き、20度程まで起き上がったところでさらに右舷より大波を受けてしまう。

その衝撃で【早蕨】は80度ほどの傾斜から復帰することができず、そのまま転覆してしまったのだ。

「若竹型」は二等駆逐艦の中では最新だったが、過去の二等駆逐艦に比べて艦幅と吃水のバランスと排水量の増が少し乖離していた。

さらに輸送であったことから積載物の偏りが転覆を助長したとされたが、概ね悪天候と積載物が転覆の原因として大した追及が為されなかった。

しかし海軍の不幸はこれだけに留まらず、翌1935年には【第四艦隊事件】が発生し、今度は新鋭艦の強度不足が露呈する。

この2つの衝撃的な事件により、帝国海軍は特に小型艦艇において光の見えないトンネルでもがくことになる。

参照資料(把握しているものに限る)