| 起工日 | 昭和17年/1942年10月1日 |

| 進水日 | 昭和18年/1943年10月15日 |

| 竣工日 | 昭和19年/1944年8月10日 |

| 退役日 (解体) | 昭和22年/1947年12月 |

| 建 造 | 三菱長崎造船所 |

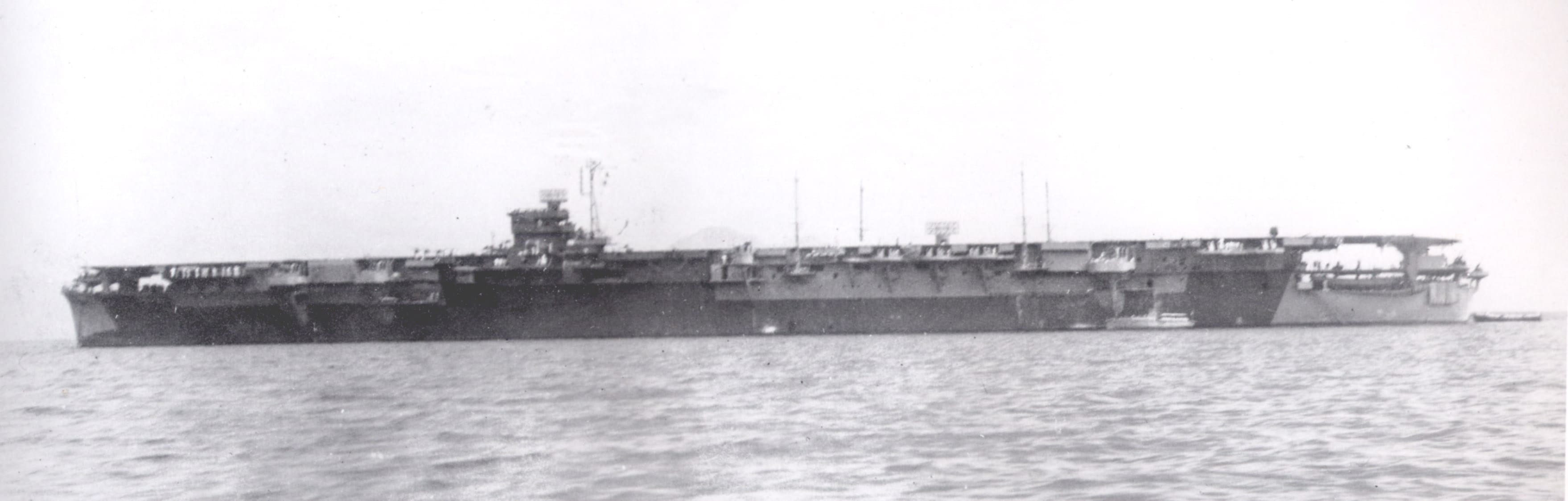

| 基準排水量 | 17,150t |

| 全 長 | 227.35m |

| 垂線間幅 | 22.00m |

| 最大速度 | 34.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:8,000海里 |

| 馬 力 | 152,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和19年/1944年(竣工時) |

| 搭載数 | 艦上戦闘機/12機 |

| 艦上攻撃機/18機 | |

| 艦上爆撃機/27機 | |

| 補用機/8機 | |

| 格納庫・昇降機数 | 格納庫:2ヶ所 |

| 昇降機:2機 | |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 6基12門 |

| 25mm三連装機銃 13基39挺 | |

| (のち12cm28連装噴進砲 6基増備) | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 8基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| 飛行甲板 | 長216.9×幅27.0 |

生まれ変わった天城 しかし活躍の場はすでになく

日本は太平洋戦争開戦から半年後の「ミッドウェー海戦」によって、日本の快進撃の原動力となった空母4隻を唐突に失います。

その影響は瞬く間に戦線に表れ、連戦連勝の帝国海軍の姿はそこにはありませんでした。

手を緩めることのないアメリカに対抗すべく、日本は【飛龍】をもとにして「雲龍型航空母艦」の大量生産に踏み切ります。

【天城】はその二番艦でした。

【天城】といえばかつて、「天城型巡洋戦艦」の一番艦として、【長門】以上の巡洋戦艦という異常なスペックを引っさげて海上を航行するはずでした

その夢は「ワシントン海軍軍縮条約」によって潰えますが、急遽空母へ改造が決定、しかし改造中の関東大震災によって、【天城】は廃艦を余儀なくされました。

【天城】は再び日本の窮地を救うべく、今度は純粋な空母として誕生しました。

ちなみに何故空母なのに神獣や鳥を元とした名前ではないのかというと、基本的にこのような命名は過去に使われていたものが再び採用されていたのですが、その空きがもうなくなってしまったのです。

そこで【天城】以後は重巡洋艦と同じように山の名前が使われるようになりました。

| 昭和19年/1944年5月 あ号作戦直前の対空兵装比較 |

| 高角砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 6基12門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 13基39挺 |

| 25mm単装機銃 24基24挺(すべて橇式) | |

| ※あ号作戦後 12cm28連装噴進砲 8基 | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

出典:[海軍艦艇史]3 航空母艦 水上機母艦 水雷・潜水母艦 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1982年

しかし、【天城】が見た日本はもはや戦意に満ち溢れたかつての日本ではありませんでした。

艦隊は壊滅、空母は残り僅か、空を飛ぶはずの航空機も数える程度、何よりも動力源である燃料は枯渇状態。

【天城】は生まれた瞬間から、何もすることができませんでした。

非常に豪勢な浮き砲台となった【天城】は、昭和20年/1945年7月の空襲で大きく傾斜し、左舷と飛行甲板の一部が浸水してしまいます。

結局【天城】はそのまま終戦を迎えることになります。

せっかく復活した【天城】でしたが、またしてもその実力を日本のために役立てることは叶いませんでした。

【天城】はカラー映像が残されている貴重な空母としても知られています。