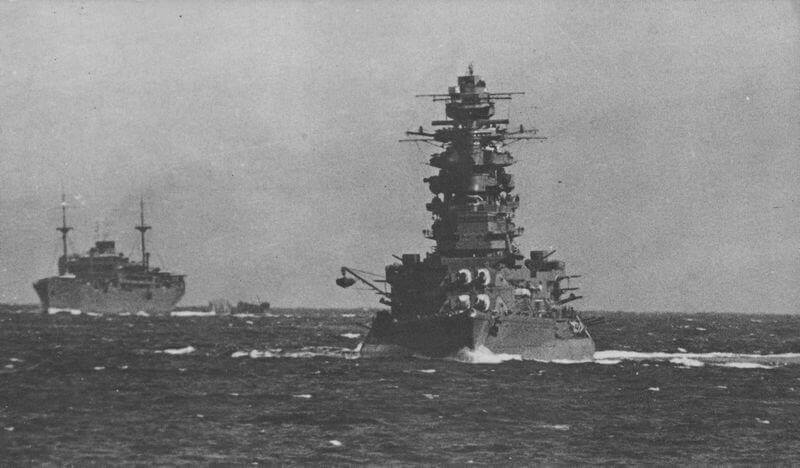

②昭和11年/1936年(大改装完了後)

| 起工日 | 大正6年/1917年8月28日 |

| 進水日 | 大正8年/1919年11月9日 |

| 竣工日 | 大正9年/1920年11月25日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和21年/1946年7月29日 |

| (クロスロード作戦) | |

| 建 造 | 呉海軍工廠 |

| 基準排水量 | ① 32,720t |

| ② 39,130t | |

| 全 長 | ① 215.80m |

| ② 224.94m | |

| 水線下幅 | ① 28.98m |

| ② 34.60m | |

| 最大速度 | ① 26.5ノット |

| ② 25.0ノット | |

| 航続距離 | ① 16ノット:5,500海里 |

| ② 16ノット:10,600海里 | |

| 馬 力 | ① 80,000馬力 |

| ② 82,000馬力 |

装 備 一 覧

| 大正9年/1920年(竣工時) |

| 主 砲 | 45口径41cm連装砲 4基8門 |

| 副砲・備砲 | 50口径14cm単装砲 20基20門 |

| 40口径7.6cm単装高角砲 4基4門 | |

| 魚 雷 | 53.3cm魚雷発射管 4門(水中)、4門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼6基 重油16基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 |

| 昭和11年/1936年(大改装) |

| 主 砲 | 45口径41cm連装砲 4基8門 |

| 副砲・備砲 | 50口径14cm単装砲 18基18門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 | |

| 機 銃 | 40mm連装機銃 2基4挺 (⇒のち25mm連装機銃 10基20挺) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 10基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

最強の旧世代戦艦 新しい戦況についていけず

圧倒的な強さを誰もが認めた【長門】は、竣工後まもなく、連合艦隊旗艦を務めることとなります。

大日本帝国の技術力と強さの象徴だった【長門】と【陸奥】は、国の誇りとして全国民から愛されていました。

当時一般的だったかるた札には「陸奥と長門は日本の誇り」と書かれており、また写真も一般家庭に浸透するほどでした。

(ちなみに「八八艦隊計画」の断念により空母となった【赤城】も大人気でした。)

【長門】を語る上で欠かせないエピソードは、最期の時の他にもう1つあります。

(以下の話は諸説ありますが、少なくとも【長門】が26.5ノットほどの速度で航行したことは事実だと思われます。)

大正12年/1923年、日本を未曾有の大地震が襲います。

関東大震災です。

当時中国北東部の渤海湾で演習を行っていた【長門】をはじめとする連合艦隊は、その知らせを受けて救援物資を満載し、東京湾へ急行します。

帝国の一大事とあって、【長門】は本来の最高速度である26.5ノットで遠州灘を航行しますが、その道中、後方に【英ダナイー級軽巡洋艦 ディスパッチ】(最高速度29ノット)がいることに気が付きます。

速度の計算は、情報が多いため意外とすぐにできる(煙のたなびき、艦首からの波の大きさなど)ので、26.5ノットで航行していれば公表してる23ノットよりも速いことが一目瞭然でした。

真の最高速度が漏洩してしまうことを危惧し、【長門】は泣く泣く速度を落とします。

(当時、特に米英は「長門型」の最高速度が25ノット程度であるという認識は持っており、結果からしてみれば、大きな問題はなかったとも言えます。)

しかし、【ディスパッチ】は【長門】へ礼砲をうち、そそくさと横浜港へ向かっていきました。

【長門】は【ディスパッチ】が追い抜いたことを確認すると、再び全力で東京湾へ向かったとされています。

インフラが寸断され、物資の輸送が滞っていた東京から見えた【長門】の姿は、どれほどの国民に安心感を与えたことでしょうか。

【長門】は大正13年/1924年に煙突の改装を行っています。

直立型の煙突では排煙問題があったため、第一煙突を途中で曲げるという「屈曲煙突」への変更がなされました。

この改装は好評だったため、以降の特に巡洋艦建造の主流の形となっていきました。

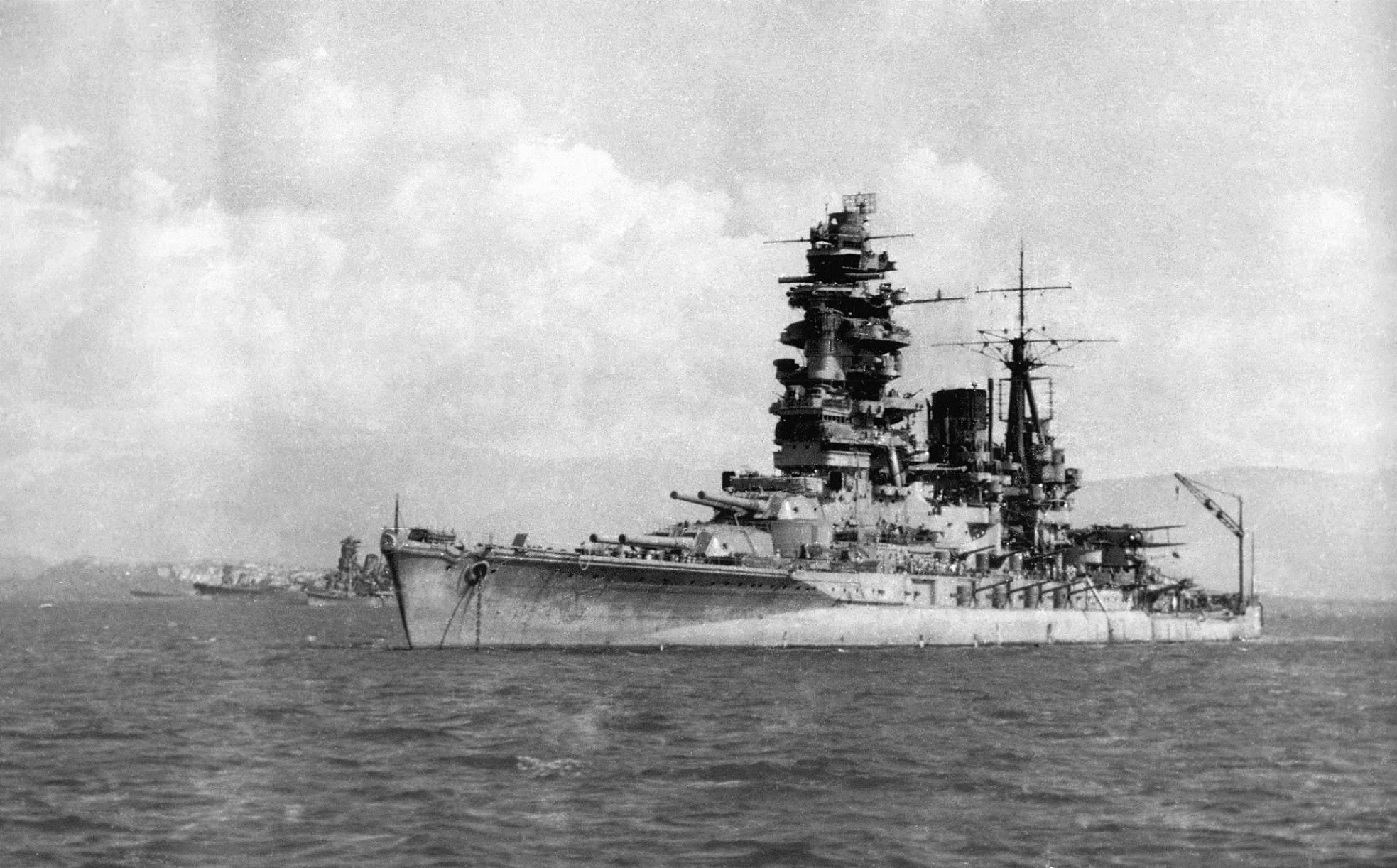

続いて昭和9年/1934年からは大規模な改装工事を行い、「ロンドン海軍軍縮条約」以降に誕生した戦艦に匹敵する戦艦へと進化しています。

攻防ともにパワーアップした上、さらに機関の改装がなかったにもかかわらず速度は1ノットほどの低下で抑えることができ、こちらの改装も大成功でした。

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

特に誘爆の危険性の高い弾薬庫付近の垂直防御は強化され、傾斜装甲がさらに50~200mm程度の厚みが加えられました。

兵装も高角砲の更新や機銃の増設など、対空兵装が強化され、逆に無用な魚雷発射管は撤去されています。

主砲・副砲の仰角も向上しましたが、副砲は重量の関係からか2基が降ろされました。

測距儀は6mのものから最新の10mへと更新されています。

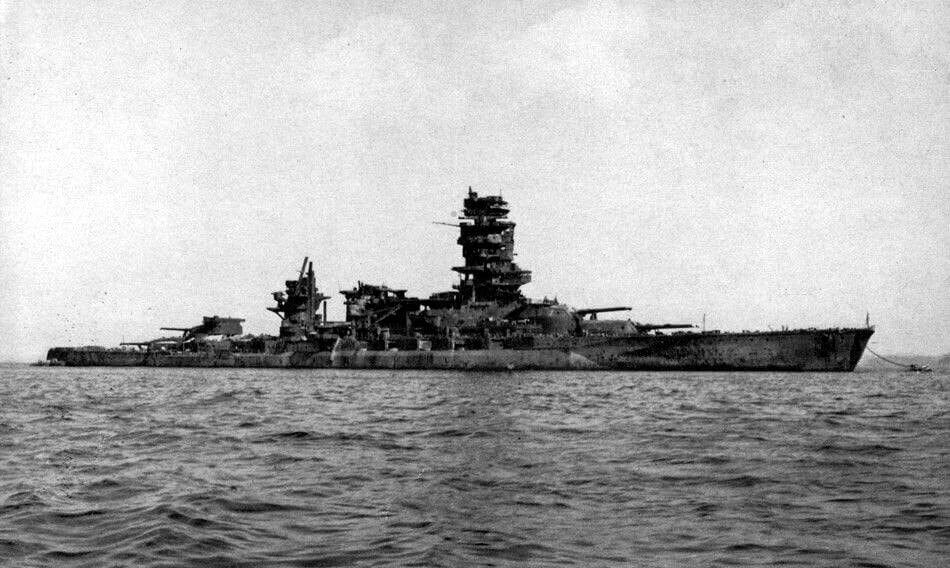

この改装により、世界最強の座は返上していたものの、世界の名だたる最新戦艦と並んでも遜色のない、「最強の旧世代戦艦」として、艦齢に似合わない強さを依然誇っていました。

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

しかし、太平洋戦争が開戦すると、【長門】の出番は途端に減ってしまいます。

他の戦艦でもそうですが、時代はすでに航空戦、空母と潜水艦が主力になっていたため、戦艦はそれに対処できないとして使いどころが難しくなってきていました。

実際、空母を交えた演習では【長門】はかなり苦戦したようです。

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

【大和】が竣工するとついに連合艦隊旗艦の座も譲ることになり、「ミッドウェー海戦」では全く見えない距離で沈んでいく空母を守ることができず

その後も出撃するも出番がない、もしくは出撃するも泊地で待機の日々が続きます。

そんな中、昭和18年/1943年6月8日、姉妹艦である【陸奥】が停泊していた広島湾で突然謎の爆発事故を起こし、あっという間に沈没してしまいました。

この事故の原因は未だに不明ですが、【長門】はこの後、【大和】【武蔵】と3隻で第一戦隊を編成し、「マリアナ沖海戦」「レイテ沖海戦」へ参加することになります。

「マリアナ沖海戦」では、【長門】の主砲からついに敵軍へ向けて砲弾が発射されました。

竣工してから実に22年もの月日が経っていました。

この砲撃は「マリアナ沖海戦」で空襲を受け、止めをとばかりに【隼鷹】に迫る敵機へ向けた対空砲撃でした。

この砲撃により【隼鷹】は沈没の危機から脱し、終戦まで生き残ることができています。

| 昭和19年/1944年7月10日時点の兵装 |

| 主 砲 | 45口径41cm連装砲 4基8門 |

| 副砲・備砲 | 50口径14cm単装砲 16基16門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 | |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 16基48挺 |

| 25mm単装機銃 10基20挺 | |

| 25mm単装機銃 30基30挺 | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

| 22号対水上電探 2基 | |

| 13号対空電探 2基 |

出典:[海軍艦艇史]1 戦艦・巡洋戦艦 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1974年

「マリアナ沖海戦」後、【長門】は22号対水上電探と13号対空電探を2基ずつ搭載し、また対空機銃も増設されます。

この装備を持って、栗田艦隊の一員として臨んだ「レイテ沖海戦」はこれまでの鬱憤を晴らすかのごとく、1日で99発もの主砲を放つものの、多数の爆撃を受けます。

しかし戦果としてはやはり大きなものを残すことはできず、栗田艦隊からは【武蔵】が沈没、また日本へ戻る最中に【金剛】も魚雷を受けてその長い歴史に幕を下ろします。

【長門】はなんとか無事に日本へ戻ってきますが、燃料不足により、「レイテ沖海戦」後はついに横須賀で浮き砲台となってしまいました。

浮き砲台となった【長門】からは対空機銃や副砲が陸揚げされ、迷彩が施されます。

しかし7月18日には米艦載機により3発の直撃弾を受けてしまいます。

そのような状況でも【長門】は空襲を耐え抜き、【長門】は終戦まで生き延びることができました。

日本の誇り 長門 ここに強さを遺す

爆撃の嵐に耐えながら、【長門】は終戦まで生き延びます。

しかし【長門】の話はまだ終わりません。

数多くの損傷により、マストや煙突すら撤去されていた【長門】は、昭和20年/1945年8月30日、アメリカ軍に接収されます。

アメリカ軍は、まずは【長門】を詳細に調べあげ、その後昭和21年/1946年3月18日、「クロスロード作戦」のためにビキニ環礁へと連れていかれます。

クロスロード作戦、核実験の標的艦として。

終戦前に燃料不足により予備役に格下げされ、煙突すらもぎ取られ、もはや航行できる状態ではなかった【長門】は、時速数ノットというスピードでビキニ環礁へ向かいます。

いよいよ7月1日、第一実験(空中爆発)の日、【長門】は爆心予定地からおよそ400mの場所に配置されました。

しかし、爆弾は【長門】と逆方向に600mほどずれた場所に投下されてしまい、結果的に1.5kmほど離れたところで爆発したとされています。

第一実験では、【長門】はほぼ無傷で耐え抜いています。

しかし、逆に真上で爆弾が爆発してしまった、もう1隻の実験標的艦の【酒匂】は、残念ながら翌日に沈没します。

続いて7月25日の第二実験(水中爆発)では、爆心地からおよそ1kmほどの距離に配置されました。

爆発の結果、右に5度ほど傾斜するものの、やはり【長門】は海上にあり続けました。

日本を二度にわたって焦土にした核兵器に屈することなく、日本の誇りたる【長門】は満身創痍ながらも遂に死ぬことはなかったのです。

その4日後である28日深夜から29日未明にかけて、【長門】は人知れず、誰にも看取られることなく、静かに沈んでいきました。

敵の刃で命を落とさず、自ら死にゆく姿はまるで侍のような最期であったため、この一連のニュースは瞬く間に日本全土を駆け巡りました。

【長門】は今も昔も日本を支えた偉大な戦艦として愛され、特に戦前戦中は日本国民の生きる希望と言ってもいい存在でした。