②昭和14年/1939年(改装完了後)

③昭和18年/1943年(航空巡洋艦改装完了後)

| 起工日 | 昭和6年/1931年10月27日 |

| 進水日 | 昭和9年/1934年3月14日 |

| 竣工日 | 昭和10年/1935年7月28日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年10月25日 |

| (スリガオ海峡海戦) | |

| 建 造 | 呉海軍工廠 |

| 基準排水量 | ① 8,500t |

| ② 12,400t | |

| ③ 12,300t | |

| 公試排水量 | 13,817t[1-P145] |

| 全 長 | ① 200.60m |

| 水線下幅 | ① 18.22m |

| ② 20.51m | |

| 最大速度 | ① 37.0ノット |

| ② 34.7ノット | |

| ③ 35.0ノット | |

| 公試最大速度 | 35.085ノット[1-P145] |

| 航続距離 | ① 14ノット:8,000海里 |

| ② 14ノット:8,000海里 | |

| ③ 14ノット:7,700海里 | |

| 馬 力 | ① 152,000馬力 |

| ② 152,432馬力 | |

| ③ 152,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和10年/1935年(竣工時) |

| 主 砲 | 60口径15.5cm三連装砲 5基15門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm連装機銃 4基8挺 | |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 4基12門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油10基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

| 昭和14年/1939年(改装) |

| 主 砲 | 50口径20.3cm連装砲 5基10門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm連装機銃 4基8挺 | |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 4基12門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油10基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

| 昭和18年/1943年(航空巡洋艦改装) |

| 主 砲 | 50口径20.3cm連装砲 3基6門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm三連装機銃 10基30挺 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 4基12門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油10基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 11機 |

9,500tの破格の軽巡 代償は大きく改修の連続

「最上型」の特徴を超簡単にまとめますと、

・15.5cm三連装砲×5基で、射程は20.3cm砲に劣るもののかなり長い、分間砲撃数と分間弾丸重量は20.3cm砲よりも多い

・砲塔の防御力は射程の犠牲となった

・ライバルの「ブルックリン級」15.2cm三連装砲もなかなか強い

・20.3cm連装砲×5基に換装可能、ただしこれが計画の段階から考慮されていたとしたら不備も多いから後付けかも

・普通搭載砲分の防御力でいいのに、「最上型」は20.3cm砲に対してもある程度耐えうる堅牢さ

・防御力は軽量化や装甲との一体化、傾斜、材質などあらゆる工夫が施された

・「大和型」を超える超馬力で最大37ノットの高速巡洋艦

という感じです。

圧倒的最強の軽巡となり、重巡に勝るとも劣らない性能で建造がスタートした「最上型」。

前述の「利根型」の建造時期の関係と、相変わらずの兵装強化の要求によって、起工時の「最上型」は排水量が1,000t増えて計画基準排水量が9,500tになっていました。

ですが「最上型」建造中の日本は予想だにしない、いや、ごく一部のものだけは予見していた落とし穴に嵌ろうとしていました。

そしてその落とし穴は2段トラップという形で海軍を転落させます。

まずは昭和9年/1934年の「友鶴事件」です。

武装強化を優先しすぎた結果、過剰なトップヘビーとなった「千鳥型水雷艇」の【友鶴】が、たった40度の傾斜でそのまま起き上がれずに転覆してしまいました。

この事件によって、「動復原力」という、重心以外の移動(例えば傾斜で物や人が片方に偏った重量移動)によって発生する傾斜を抑えるための復原力が不足している新造艦が多く存在していることが判明。

見た感じ明らかにヤバそうなのは「初春型」と「高雄型」ですが、「特型駆逐艦」や現在建造真っ只中の「最上型」も対象だったため、急いでトップヘビーを解消するための措置が取られました。

大半が艦橋を始めとした甲板上構造物の小型化や撤去で、これによって「最上型」の艦橋は一番最初の「C37」計画の半分以下にまでなってしまいました。

艦橋の小型化や重心を下げるためにバラストを搭載したりと対策をとった「最上型」。

元々無茶な超軽量設計のため、公試の前に問題が発覚したのは不吉でした。

そして更なる問題が「最上型」にのしかかってきます。

それは【最上】の公試の時に判明します。

溶接を多用した結果生じたひずみが、主砲の旋回を妨げる。

溶接が甘く、その箇所から浸水する。

艦首外板にデコボコが発生。

推進器付近の外板や肋材に亀裂が発生。

公試中の振動で外板の溶接骨組がバラバラになり、重油タンクを破って海水が混入する。

原因はずばり、電気溶接の不備でした。

軽量化を図るためにかなりの広範囲で採用された電気溶接でしたが、まだ未熟な技量で使ってしまったために強度不足のまま完成に至ってしまったのです。

ちなみに軽量化においては、溶接による効果だけでなく強度試験の結果を踏まえた板厚の減少と、同じく強度に問題がない箇所に肉抜き孔をあける措置も取られています。[3-P55]

この結果【最上、三隈】はドック入りとなり、重量が増えることは止む無しとして改修を実施。

重心が上がった分はバルジで復原力や浮力を補うこととしました。

まだ建造中だった【鈴谷】【熊野】はいったん工事を中断して対策がされています。

この改修の結果、「最上型」は遂に排水量が大幅増加。

基準排水量11,200tとなってしまい、またもや条約違反の船となってしまいました。

ですがもうこの頃は条約延長には同意しないつもりだったので、どうでもいいと言えばどうでもいいことです。

さらに排水量が増えたことで速度も低下し、35ノットと2ノット落ちる結果となります。

しかし重心点が700mmの位置にあるにもかかわらず、総合的なGM値は「妙高型」よりも3割も大きく、もともと細長い「妙高型」と比べても艦幅の広い「最上型」の乗り心地や安定感は非常に良いものとなりました。[2-P59]

このように苦難を乗り越えた【最上、三隈】はようやく竣工を迎えます。

そして9月21日から演習に参加。

当時は台風がくることがわかっていましたが、荒天での演習もまた訓練であると演習は強行されることになりました。

ところがこの台風はこれまで遭遇したこともない、気象予報ですらここまでの予測はしたことがない、とんでもない台風だったことがわかります。

最大瞬間風速34.5m/s、波高は最大15~20mとのちの調査で報告され、多くの船が波やピッチングによって損傷します。

「第四艦隊事件」です。

酷いものだと【初雪】【夕霧】が艦首切断まで至り、【最上】は艦首外板にまたも大きなしわや亀裂が発生。

【最上】は公試後に対策した箇所が再び損傷したということで、前の対応では全く不足していることがはっきりします。

結局三度【最上、三隈】はドック入り。

もう一度総点検と改修となりまして、2回も不良となった艦首は高張力鋼であるDS鈑を二重張りにするなど大規模に補強。

さらに一部の電気溶接個所を鋲打ち変更することで強度も回復させました。

これらの改修の影響で、【鈴谷、熊野】を加えた4隻が無事に揃うのは計画より2年も遅くなりました。

この2大事件の原因となった復原力不足と過度な軽量化に起因する設計を行ったとして、藤本喜久雄造船少将が謹慎処分になり、翌年に脳溢血で死亡しています。

ただ、氏が謹慎処分になったのは「友鶴事件」直後であり、そして「第四艦隊事件」が発生した時はすでに死亡しています。

そして昭和14年/1939年にはいよいよ主砲を20.3cm連装砲へ換装。

15.5cm三連装砲は非常に優秀な砲だったため、現場では惜しむ声が続出しました。

砲術長は15.5cm三連装砲なら「高雄型」を沈めることができるとまで言っていましたが、その声は届きませんでした。

この時に余った15.5cm三連装砲は、【大和】の副砲の砲身や【大淀】の主砲として再利用されています。

これで名実ともに重巡洋艦になった、とおもいきや、実は艦艇類別等級は軽巡洋艦のまま。

実は重巡、名は軽巡として【最上】は戦争に挑むことになります。

出典:『軍艦雑記帳 上下艦』タミヤ

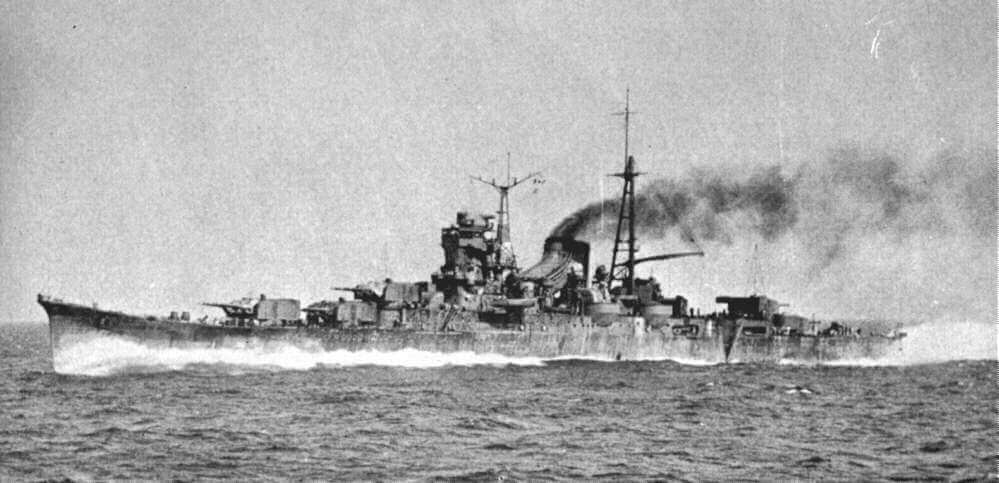

最上の写真を見る

参考資料(把握しているものに限る)

Wikipedia

[1]鳶色の襟章 著:堀元美 原書房

[2]軍艦開発物語2 著:福田啓二 他 光人社

[3]艦船ノート 著:牧野茂 出版共同社