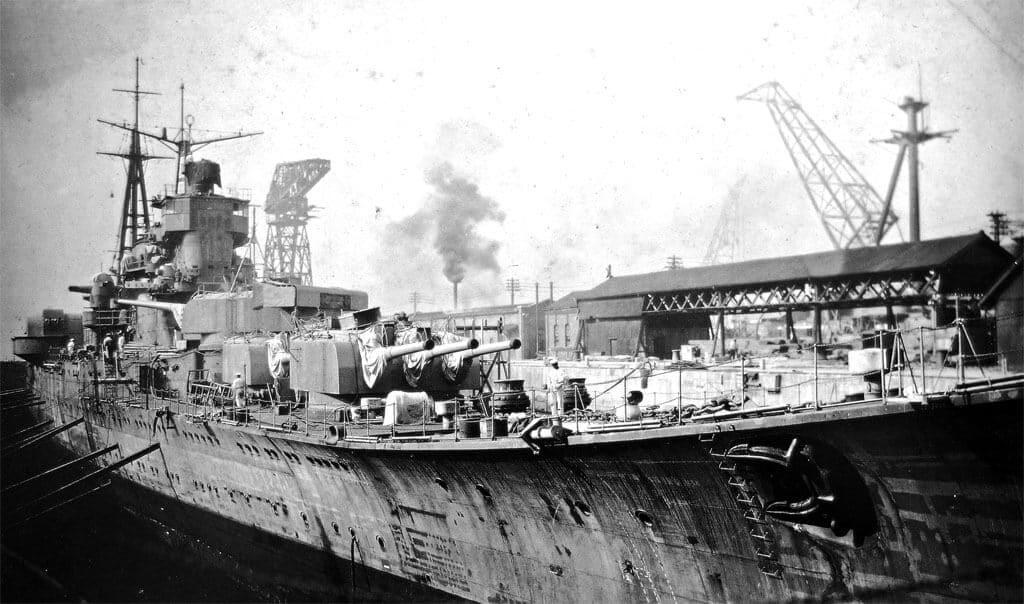

②昭和14年/1939年(改装完了後)

| 起工日 | 昭和8年/1933年12月11日 |

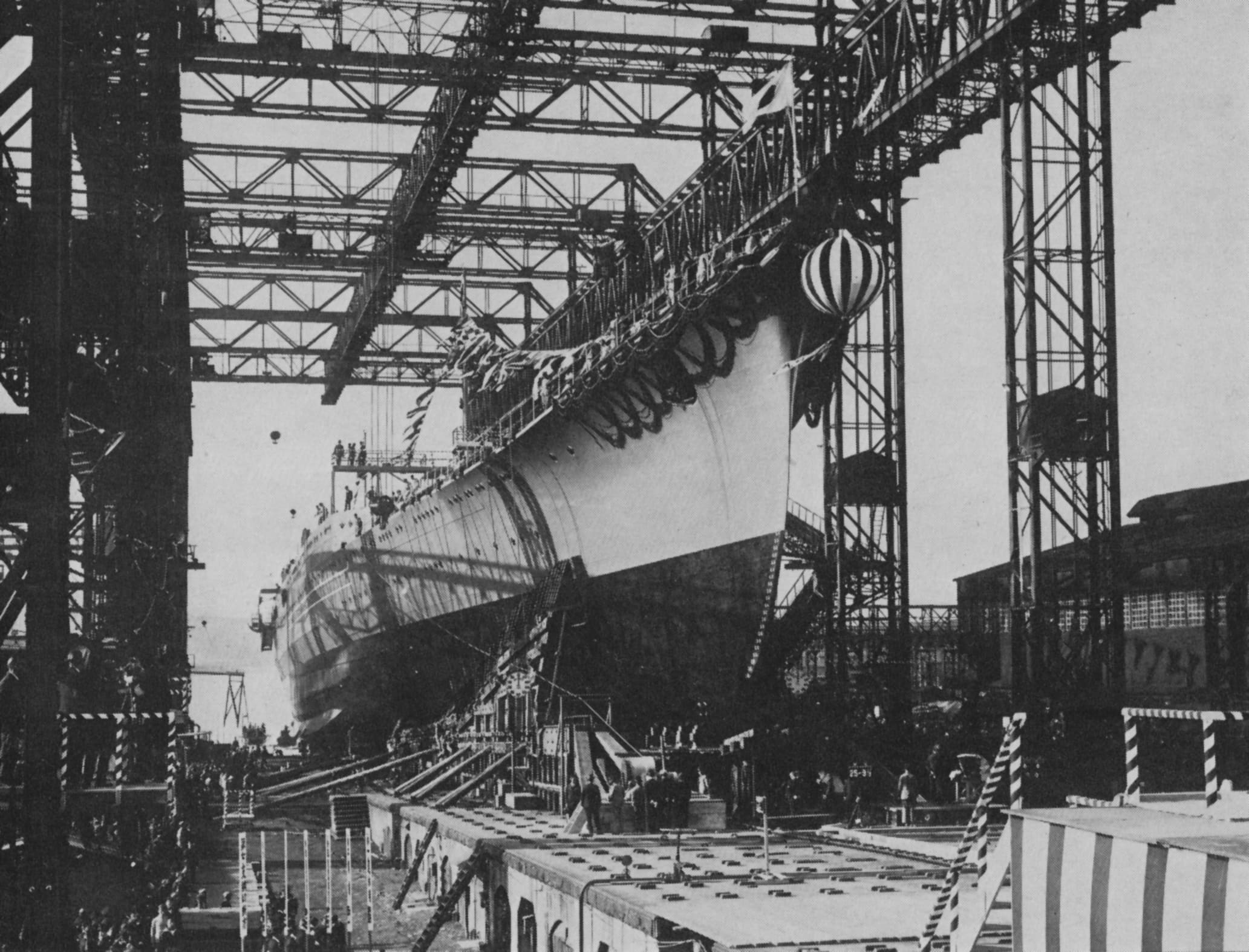

| 進水日 | 昭和9年/1934年11月20日 |

| 竣工日 | 昭和12年/1937年10月31日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年10月25日 |

| (レイテ沖海戦) | |

| 建 造 | 横須賀海軍工廠 |

| 基準排水量 | ① 8,500t |

| ② 12,000t | |

| 全 長 | ① 200.60m |

| 水線下幅 | ① 20.20m |

| 最大速度 | ① 35.0ノット |

| ② 34.7ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:8,000海里 |

| ② 14ノット:8,000海里 | |

| 馬 力 | ① 152,000馬力 |

| ② 152,432馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和12年/1937年(竣工時) |

| 主 砲 | 60口径15.5cm三連装砲 5基15門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm連装機銃 4基8挺 | |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 4基12門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油8基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

| 昭和14年/1939年(改装) |

| 主 砲 | 50口径20.3cm連装砲 5基10門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm連装機銃 4基8挺 | |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 4基12門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油8基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

姉2隻の被害を繰り返すな 改良最上型 鈴谷

重巡洋艦に比肩する世界最強の軽巡として「最上型」の建造が始まったのが昭和6年/1931年。

【最上】【三隈】が相次いで起工したのですが、実は三番艦である【鈴谷】の起工にはそこから2年もの空白があります。

【鈴谷】は【大鯨】が進水した後すぐに横須賀海軍工廠第二船台にて起工されました。

すでに【最上】と【三隈】の建造も順調であり、3月に【最上】が、5月に【三隈】が無事に進水を終えております。

ところが進水こそ無事に終えたものの、【最上】の進水式の直前に海軍を震撼させる大事件が発生しました。

昭和9年/1934年3月12日、水雷艇の【友鶴】が傾斜40度で転覆した「友鶴事件」です。

「友鶴事件」の原因は徹底した武装強化と軽量化による復原力の低下であり、当初の計算だけでは船の復原力が全く賄えていないことが発覚しました。

【友鶴】は2月に竣工したばかりの最新の水雷艇でしたが、駆逐艦不足を補うために条約に抵触しない水雷艇を二等駆逐艦並みの性能にまで押し上げた存在でした。

そのため基準排水量500t強で、排水量1,300tほどの「睦月型」よりも口径の大きい12.7cm連装砲1基と単装砲1基を備えるという無茶を強いられています。

トップヘビーとなった【友鶴】の転覆は、特に「ロンドン海軍軍縮条約」前後に設計、建造された各艦に大きな影響をもたらしました。

この時期の船は、艦種は違えどいずれも高火力軽量化を徹底追及していたため、同じような顛末を迎える未来はありありと想像できたのです。

当然「最上型」も例外ではありません。

「最上型」は「高雄型」のようなどでかい艦橋を備えているわけではありませんが、しかし15.5cm三連装砲5基と61cm三連装魚雷発射管4基に加え、8,500tという排水量を遵守するために限界まで軽量化が図られています。

軽量化のために電気溶接が幅広く採用されたのですが、電気溶接が使用されれば使用されるほど、重心は構造物の多い上へと移動してしまいます。

重心が上がると安定性が損なわれ、最悪【友鶴】の二の舞になってしまいますから、今のまま設計を改めずに建造するわけにはいきませんでした。

【最上、三隈】はとりあえず進水させてから抜本的な改善策を施されることになり、とにかく重心を下に下げる対策が徹底されました。

そして起工してからまだ4ヶ月だった【鈴谷】と、起工もしていなかった【熊野】に関しては設計のし直しという根っこの部分から改善が行われることになりました。

艦橋をさらに小型にしたり、マストも材質と高さを変更するなどできるだけ余計なものを排除、さらに740tのバラストを積んで重心を下へ下へと下げていきました。

こうして新しい設計図で【鈴谷】と【熊野】は改めて建造が始まりました。

が、【最上、三隈】ではまだ問題が山積みとなっていたのです。

とにかく電気溶接の技術力と艦の設計がかみ合わず、公試中に艦首にしわが寄ったり、主砲付近で発生した溶接部分のひずみが旋回を妨げるなど問題が噴出します。

対策のために電気溶接から鋲打ちへ変更になったことから、重心がさらに上がることになるためバルジが2層にわたって取り付けられるなど、当初の設計とはどんどんかけ離れた姿になっていきました。

まだ【鈴谷、熊野】は進水していませんでしたが、「最上型」の行く末には暗雲が垂れこめていました。

そして止めとなったのが昭和10年/1935年9月26日に発生した「第四艦隊事件」です。

強行された悪天候での演習によって幾多の艦が波浪による被害を受け、公試の後に補強を受けたはずの【最上】は以前よりもさらに酷い艦首損傷を負ってしまいます。

これは全く想定外の荒天だったこともあるとはいえ、駆逐艦では【初雪、夕霧】が艦首を切断するほどの大被害をもたらしています。

結局「友鶴事件」後の各艦の改善工事はあくまで復原力強化のための工事で、強度改善という面では全く不十分であり、再び多くの船がドックに押し込まれて大改修工事を行う羽目となったのです。

この時【鈴谷】は進水して1年近く経っており、間もなく運転かというところでした。

そこへ飛び込んできた「第四艦隊事件」の結果を受けて、【鈴谷、熊野】の工事は完全に停止。

根本的な改善策を立てずして建造続行は不可能となったため、約半年間そのままの状態で待ち続けることになってしまいました。

そしてすでに完成していた【最上、三隈】と、まだ未完である【鈴谷、熊野】では大小さまざまな違いが残ることになりました。

一番わかりやすいのがボイラーと煙突です。

【最上、三隈】にはボイラーが大型8基備わっていましたが、それに加えて37ノットという快速性をより確実にするために、予備として小型のボイラーが2基搭載されていました。

「最上型」は4基1組と6基1組の2組で機関が構成されていましたが、6基の機関の砲の煙突は当然上記の排出量が多いため、第2煙突が少し太く設計されています。

ですが小型の2基は37ノット発揮のために必ずしも必要ではないことが分かったため、【鈴谷】と【熊野】では搭載されないことが決定。

これによって4基1組の構成に統一することができ、船体構造に余裕を生み出すことができました。

はっきりわかるのが第2煙突の径の縮小で、当然ながら第1煙突と同じ太さとなっています。

また出力が安定したことから、この機関構成は「翔鶴型」【大鳳】にも取り入れられ、超馬力を誇った各艦の特徴とも言えます。

2基の補助缶がなくなったことで艦の操作や通信も便利になり、主横隔壁も減少させることができています。

給気路も【最上、三隈】が3番砲塔と艦橋の間にある高角砲甲板上にあったものが、艦橋の横へ移動しています。

他には中甲板と上甲板の高さが35cm減、上甲板と高角砲甲板の高さが15cm減、高角砲甲板の幅が1.4m狭くなり、重量軽減と重心の低下を図っています。

更に上甲板の舷側部、船底部に20mm前後のDS鋼を張り付けて、同じく重心の低下と装甲の強化がなされました。

継ぎ足しの箇所ではなく設計の部分での違いが大きい「最上型」は、【鈴谷、熊野】を「鈴谷型」と分けることもあります。

【鈴谷、熊野】は未完成の状態で問題にぶち当たったため、先の2隻よりもまだちゃんとした形で構造を改善することができました。

「ロンドン海軍軍縮条約」からの脱退が決まった後、「最上型」はご存じの通り主砲を15.5cm三連装砲から20.3cm連装砲へと換装します。

ですがちょちょいと取り換えることができるはずが、あっちこっちの砲塔関連の構造が手軽な換装に向いておらず、結局ほとんど入れ替えることになってしまい、【鈴谷】は主砲換装だけで何と9ヶ月も時間を使っています。

このことが主砲換装が前提ではなかったという説が唱えられる大きな要素となっています。

出典:『軍艦雑記帳 上下艦』タミヤ

出典:『極秘 日本海軍艦艇図面全集』