軽巡洋艦

軽巡洋艦球磨型

軽巡洋艦

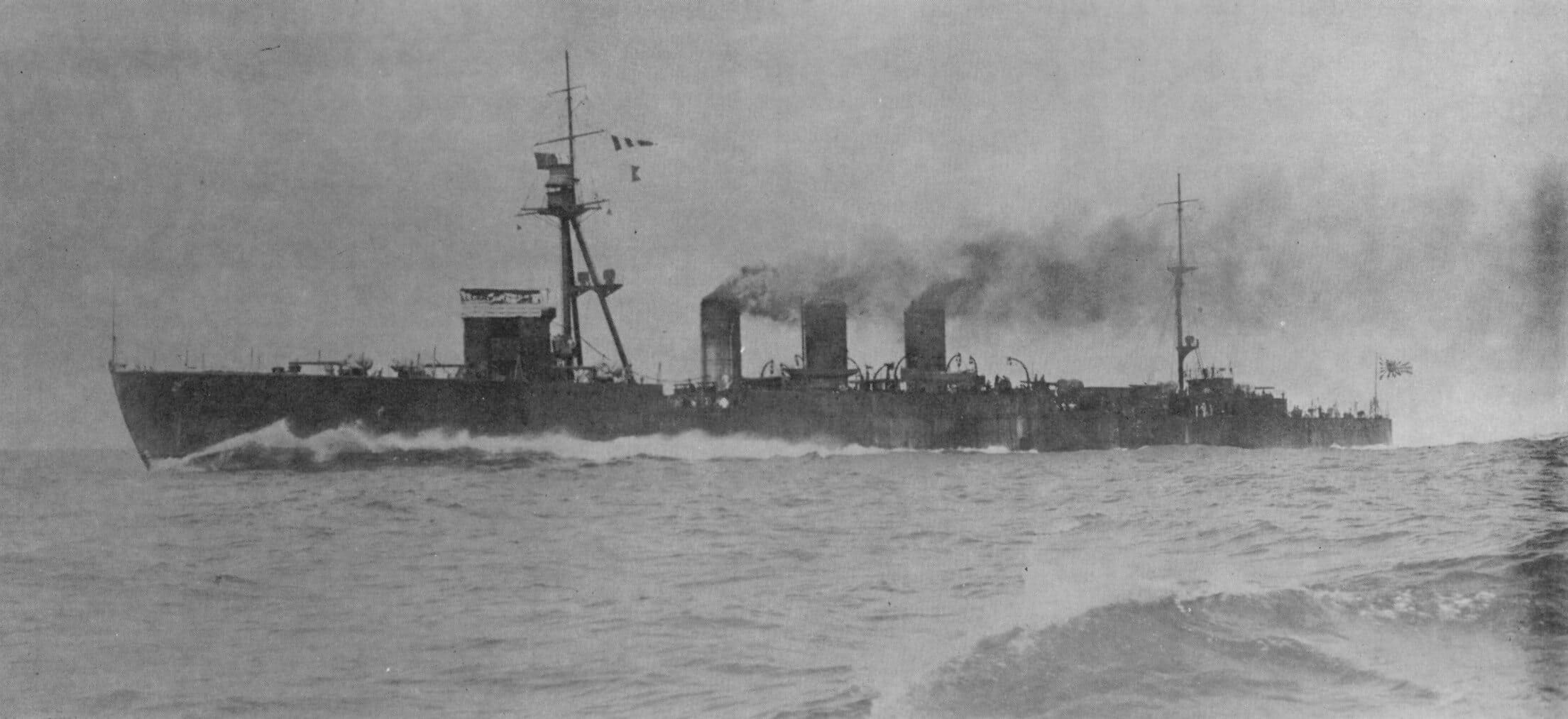

軽巡洋艦『球磨型軽巡洋艦』

軽巡洋艦

軽巡洋艦帝国海軍巡洋艦の進化 その2

Evolution of IJN heavy cruiser No.2

軽巡洋艦

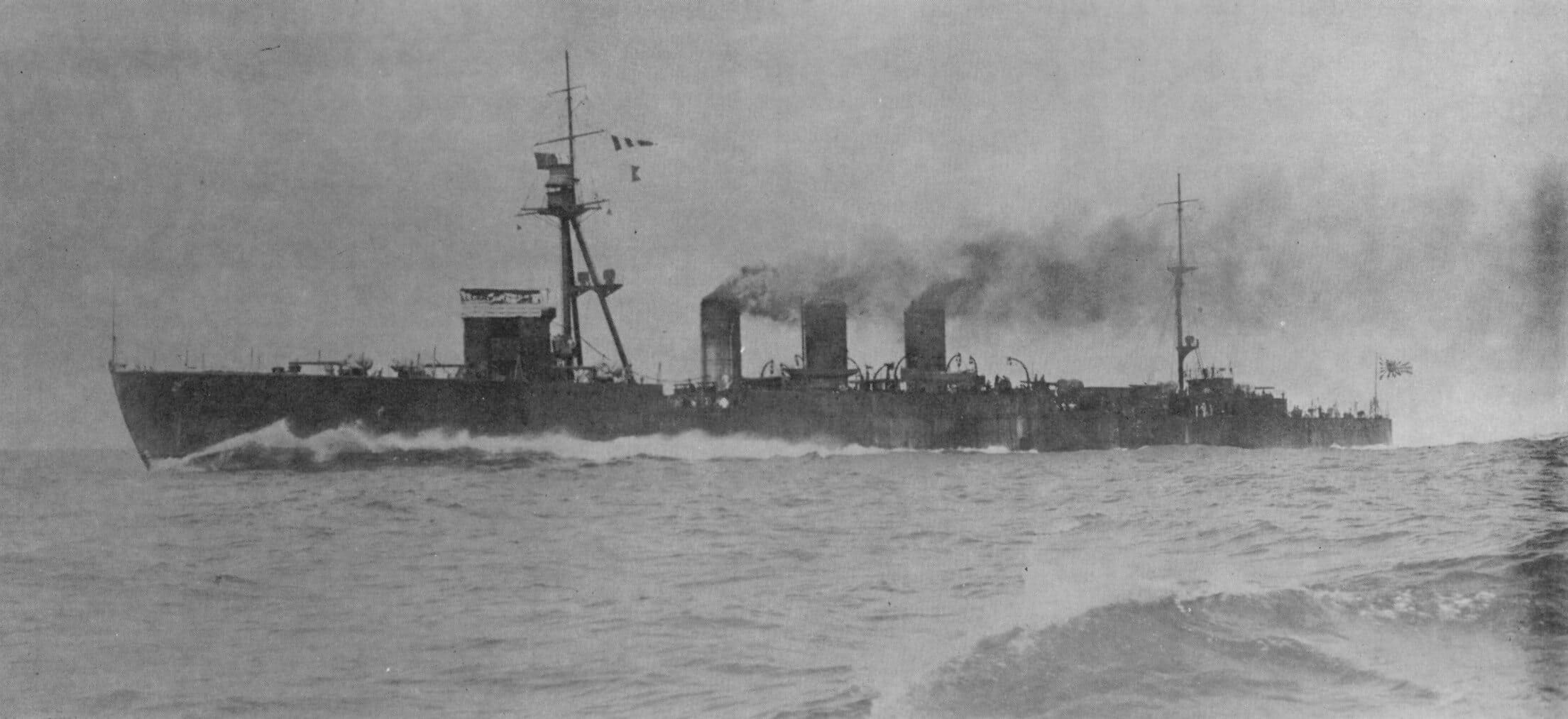

軽巡洋艦木曾【球磨型軽巡洋艦 五番艦】

【Kuma-class light cruiser fifth】

軽巡洋艦

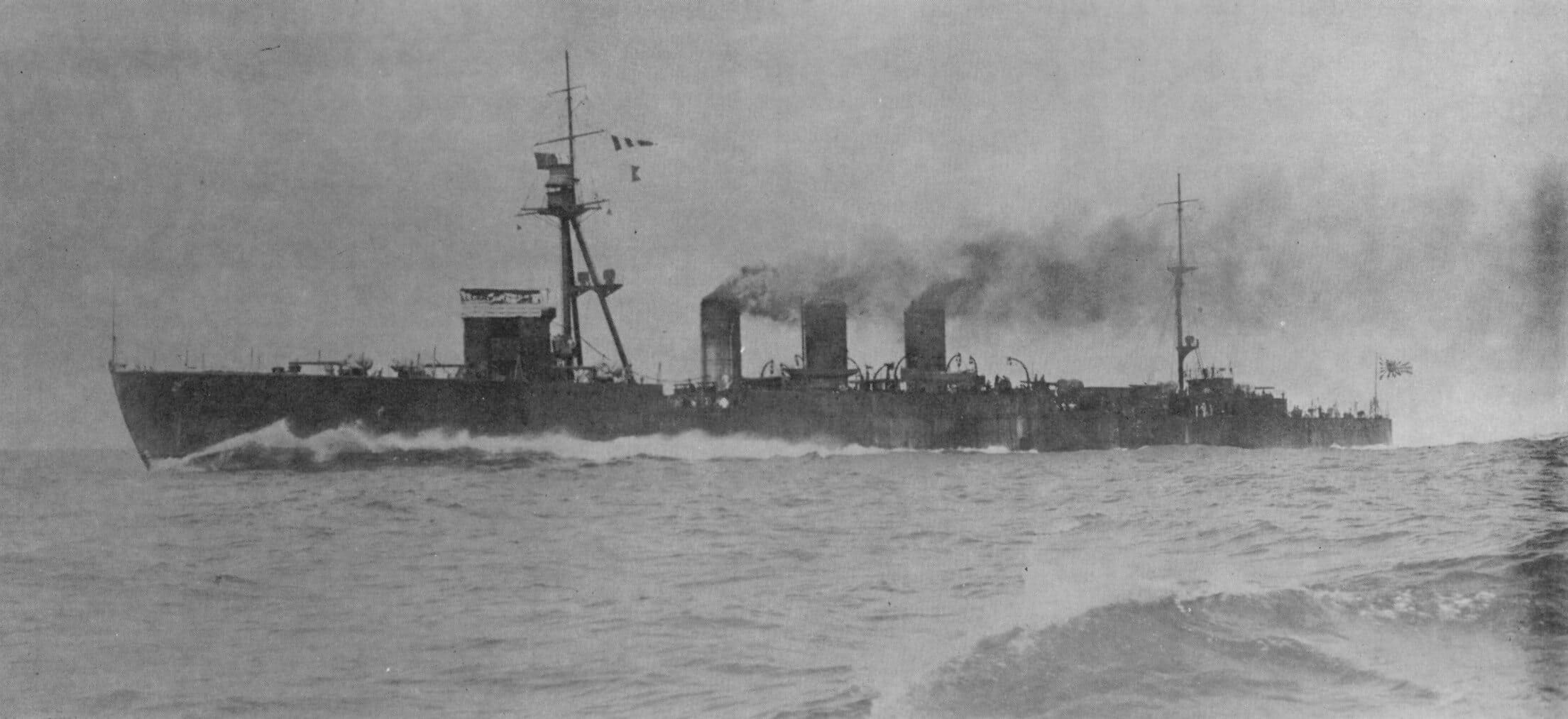

軽巡洋艦大井【球磨型軽巡洋艦 四番艦】

【Kuma-class light cruiser forth】

軽巡洋艦

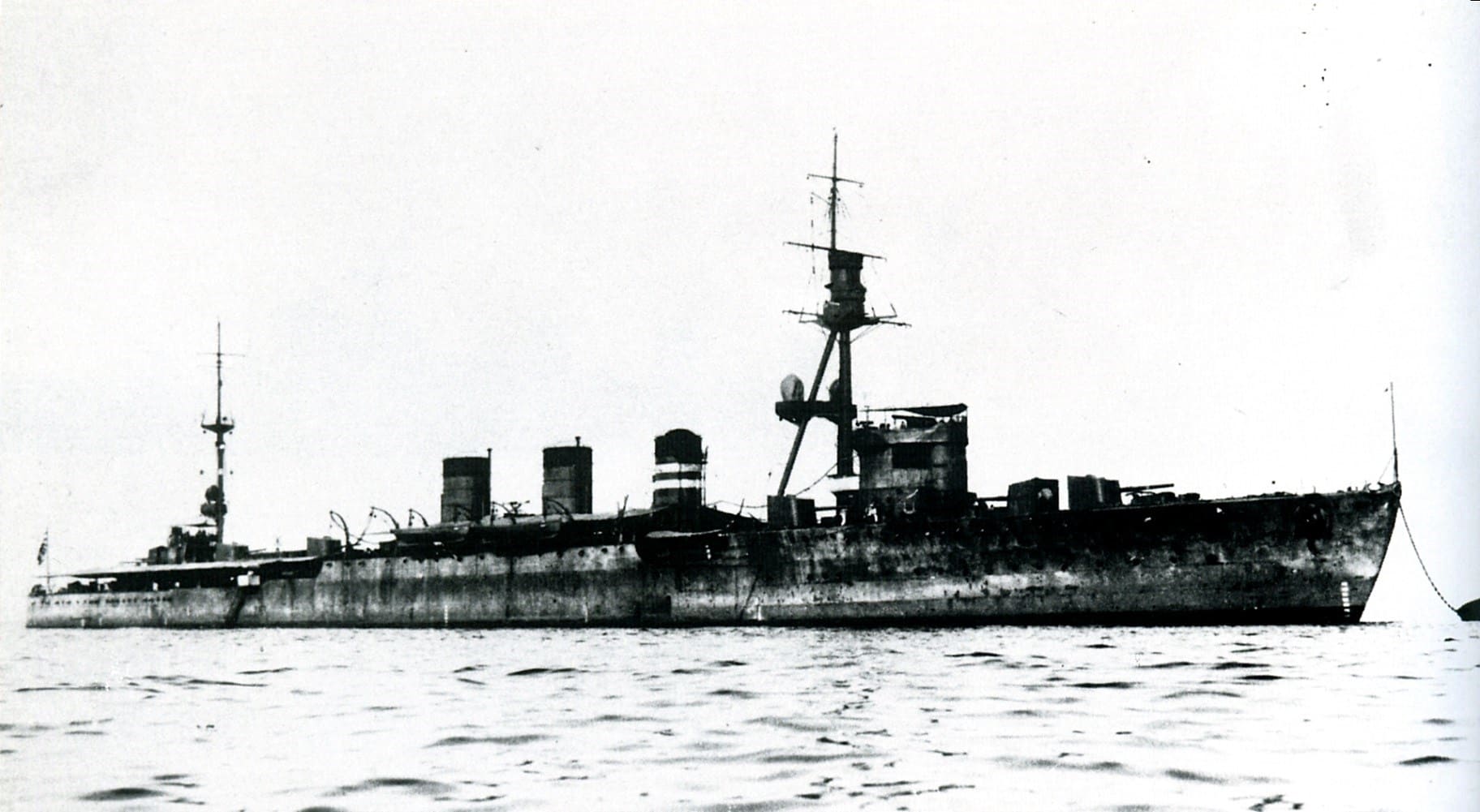

軽巡洋艦回天搭載艦 北上【球磨型軽巡洋艦 三番艦】

【Kuma-class light cruiser third KAITEN carrier】

軽巡洋艦

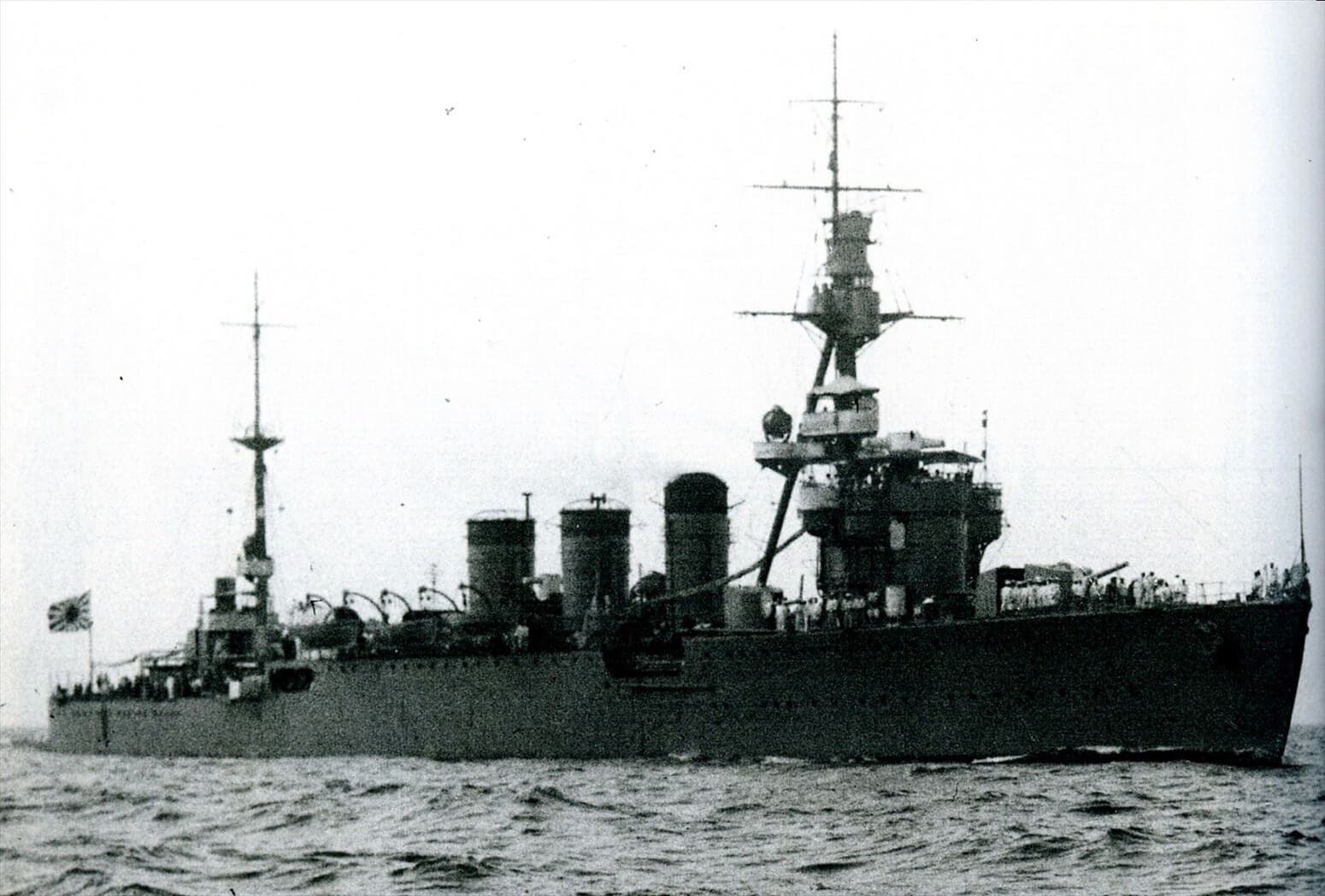

軽巡洋艦北上【球磨型軽巡洋艦 三番艦】

【Kuma-class light cruiser third】

軽巡洋艦

軽巡洋艦多摩【球磨型軽巡洋艦 二番艦】

【Kuma-class light cruiser second】

軽巡洋艦

軽巡洋艦