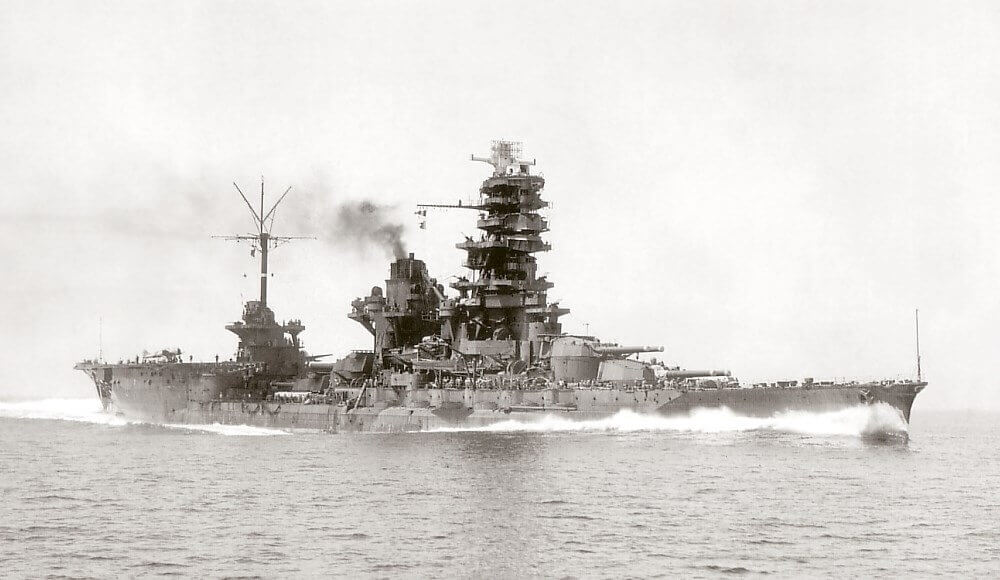

②昭和12年/1937年(大改装完了後)

③昭和18年/1943年(航空戦艦化改造完了後)

| 起工日 | 大正4年/1915年5月10日 |

| 進水日 | 大正5年/1916年11月12日 |

| 竣工日 | 大正6年/1917年12月15日 |

| 退役日 (解体) | 昭和21年/1946年以降 |

| 建 造 | 川崎造船所 |

| 基準排水量 | ① 29,990t |

| ② 35,800t | |

| ③ 35,350t | |

| 全 長 | ① 208.18m |

| ② 216.00m | |

| ③ 219.62m | |

| 水線下幅 | ① 28.6m |

| ② 33.90m | |

| ③ 33.83m | |

| 最大速度 | ① 23.0ノット |

| ② 25.4ノット | |

| ③ 25.3ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:9,680海里 |

| ② 16ノット:11,100海里 | |

| ③ 16ノット:9,449海里 | |

| 馬 力 | ① 45,000馬力 |

| ② 80,000馬力 |

装 備 一 覧

| 大正7年/1918年(竣工時) |

| 主 砲 | 45口径35.6cm連装砲 6基12門 |

| 副砲・備砲 | 50口径14cm単装砲 20基20門 |

| 40口径7.6cm単装高角砲 4基4門 | |

| 魚 雷 | 53.3cm魚雷発射管 6門(水中) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 24基 |

| ブラウン・カーチス式タービン 2基4軸 |

| 昭和10年/1935年(大改装) |

| 主 砲 | 45口径35.6cm連装砲 6基12門 |

| 副砲・備砲 | 50口径14cm単装砲 16基16門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 | |

| 機 銃 | 25mm連装機銃 10基20挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 8基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 3機 |

| 昭和18年/1943年(航空戦艦化改造) |

| 主 砲 | 45口径35.6cm連装砲 4基8門 |

| 副砲・備砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 8基16門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 19基57挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 8基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 艦爆『彗星』および水上機 22機 |

副産物が伊勢の寿命を伸ばすことに 海軍最後の砲撃を放つ

【伊勢】は「扶桑型」に続いて昭和10年/1935年に大改装を行っていますが、内容は装甲厚の全体的な嵩増しによる防御力の強化だけではなく、ボイラーや主機の換装、射程距離の改善等、多岐にわたりました。

25度で始まった主砲の仰角はこの改装によって43度までになり、副砲の仰角も30度に向上します。

ボイラーは重油専焼缶となり、過去の戦艦同様煙突が1本なくなっています。

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

速度も25ノットとまぁまぁの速度にまで伸び、太平洋戦争開戦時ではなんとか世界水準に達するものとなっていました。

「扶桑型」からの脱却は、この改装をもって一定程度は証明されたのです。

出典:『極秘 日本海軍艦艇図面全集 第一巻解説』潮書房

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

出典:『極秘 日本海軍艦艇図面全集 第一巻解説』潮書房

しかし、太平洋戦争は【伊勢】の行く末を大きく揺さぶります。

「ミッドウェー海戦」により、世界一と称された日本の正規空母は、主力の四隻を一気に失うこととなりました。

この穴埋めは急務で、帝国海軍は「雲龍型航空母艦」の建造を優先すると同時に、老齢になりつつあった「扶桑型、伊勢型」の空母改造計画が持ち上がりました(「金剛型」は機動力があったため却下されています)。

「伊勢型」は「扶桑型」同様、もともと戦艦の出番の少ない太平洋戦争においても特に使い所がない戦艦だったため、改造に回ることによる支障もありませんでした。

そこで、【日向】が「ミッドウェー海戦」以前に起こした5番砲塔爆発事故に着目し、「どうせ改装するなら、砲塔が壊れている【日向】とそれの姉妹艦の【伊勢】でいいだろう」ということで、「伊勢型」の二隻が改装されることになりました。

しかしさすがに全主砲や艦橋等を取っ払った完全なる空母改造には時間がかかりすぎました(およそ1年半と算出されています)。

そこで浮上したのが、戦艦の能力をある程度維持する一方で、後部甲板から艦載機も飛ばすことができる「航空戦艦」としての改装です。

この改装では後部の5、6番砲塔が撤去された他に、もう使われることのない副砲も全撤廃されれています。

航空設備の増設によって中部砲塔の射角は劇的に悪化したのですが、撤去の工期や搭載機数の限度(多すぎても時間がかかる)などのバランスから、有用性があるかどうかではなく、総合的判断で3、4番砲塔は残されました。

代わって対空兵装となる高角砲と機銃がたくさん増設されました。

搭載する機体は、カタパルト射出型の艦上爆撃機である【彗星二二型】と、水上爆撃機として開発された【瑞雲】。

一時【伊勢】の改装に携わった堀元美技術士官の回顧では、艦載機は【彗星】から【天山】に変更されたともありますが、もちろん【天山】であった場合に魚雷を搭載することはできません。[1-P346]

搭載機数は22機説が一般的なようですが、『第二水雷戦隊突入す』では各機9機ずつとなっていて、情報が固定されていません。[2-P30]

これまでの水上機よりもはるかに重い機体を射出する必要があるため、カタパルトは一式二号一一型が採用されます。

一般的なカタパルトは呉式二号で、開戦時は大半がこれの五型に換装されていました。

呉式二号五型は4,000kgまでの射出が可能でしたが、【彗星二二型】は過荷重量が4,353kgに至るため重量オーバーでした。

更新型の一式二号一一型は5,000kgまでの射出が可能となっており、「伊勢型」にはこれが採用されたわけです。

一式二号一一型は他に【日進】や【給油艦 速吸】に搭載された他、「大和型」にも搭載が検討されています。

ちなみにいずれも火薬式です。

空母とはいえ、発射した艦載機の行き先は空母とは異なります。

水上機である【瑞雲】は戻ってきてクレーンで回収することができますが、【彗星】はそんなことはできません。

【彗星】は発射後はどこかの陸上基地や空母に戻るしかなく、最悪のケースだと不時着水の後に乗員を救助するという命懸けの出撃さえ想定されました。

昭和18年/1943年、約8ヶ月の改装工事は終了し、【伊勢】は航空戦艦として新しい門出を迎えました。

出典:『極秘 日本海軍艦艇図面全集』

ところが、肝心の飛ばす艦載機が当時は全く足りませんでした。

【彗星二二型】、【瑞雲】ともに製造が遅れていたため、結局改装したにもかかわらず、【伊勢】は【日向】とともに「戦艦」として出撃することとなります。

「伊勢型」のために岩国では第六三四航空隊が標的艦への急降下爆撃訓練まで実施していて、あとは出撃の機会を待つばかりではあったのですが、残念ながらこれほど大掛かりな改装をしたにもかかわらず、「伊勢型」は飛行甲板をただの空きスペースにしたまま出撃を強いられたのです。

| 昭和19年/1944年7月1日時点の兵装 |

| 主 砲 | 45口径35.6cm連装砲 4基8門 |

| 副砲・備砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 8基16門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 31基93挺 |

| 25mm単装機銃 11基11挺 | |

| (9月末に12cm28連装噴進砲6基増備) | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

| 22号対水上電探 2基 |

出典:[海軍艦艇史]1 戦艦・巡洋戦艦 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1974年

【伊勢】はいよいよ「レイテ沖海戦」へ参加します。

しかしこの作戦は、敵へ損害を与えることはできず、逆に帝国海軍は囮として貴重な空母を戦場へ泳がして沈めてしまうという、全く実入りのない戦果となってしまいます。

その中で【伊勢】は、航空戦の中で航空戦艦となって得た力を遺憾なく発揮しています。

小沢艦隊に所属した【伊勢】は、「エンガノ岬沖海戦」において急降下してくる爆撃機の爆弾を、その軽い舵で華麗にかわし、弾幕射撃や甲板に増設した12cm28連装噴進砲の弾幕は【伊勢】への接近を阻みます。

艦載機こそ飛ばせなかったものの、対空装備が大幅に増え、【伊勢】は圧倒的大敗北を喫した「レイテ沖海戦」で数少ない戦果を収めたとも言えるでしょう。

続く「北号作戦」では、いよいよカタパルトを撤去して、【伊勢】と【日向】は完全なる戦艦へと戻ってしまいます。

しかし「北号作戦」は燃料の輸送作戦、大きな空きスペースを手に入れた【伊勢】と【日向】は、今度もまた、かつて航空戦艦であったからこその役割をまっとうすることになりました。

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

「北号作戦」は、【伊勢】【日向】【大淀】の第四航空戦隊と、【霞】【初霜】【朝霜】の6隻だけの強行輸送任務でした。

シンガポールからガソリンや生ゴム、錫などの希少な資源を積めるだけ積んで、それを日本に持ち帰るというもので、特にガソリンがあることから、一度爆発すれば恐ろしいことになることは容易に想像できました。

さらに航路には潜水艦と空襲が来ることは確実で、5割帰還で御の字とまで言われた特攻作戦でした。

しかし第四航空戦隊の3隻は船運が高いことが評価されていました。

この船運というのは殊の外重要な要素でして、船運が悪い=死に直結する海では性能以上の評価材料となることも珍しくありませんでした。

昭和20年/1945年2月10日、完部隊と名付けられた輸送部隊はシンガポールを出撃。

これに伴い、暗号を解読していたアメリカ潜水艦もぞろぞろと動き出します。

航空機による空襲もありましたが、対空機銃豊富な第四航空戦隊と、激戦をくぐり抜けてきた3隻の駆逐艦はこの攻撃をかわし続けます。

輸送中は悪天候が続いていて、部隊はスコールなどに紛れて危険を回避し、また潜水艦に対しては駆逐艦による警戒網がよく敷かれていて、多くの潜水艦を追い払っています。

たとえ魚雷が放たれてもそれをかわし切る【伊勢】の操艦もさすがでした。

通常潜水艦に対しては駆逐艦や巡洋艦からの爆雷が攻撃手段ですが、「北号作戦」ではなんと【伊勢】も高角砲によって潜水艦を1隻沈めています。

世にも珍しい、戦艦による潜水艦の撃沈でした。

台湾を経由して、2月19日に部隊は無事下関に到着。

喪失艦どころか損傷すら取るに足りない程度という、こんなことを予想すれば笑われるほどの完全な作戦成功を収めました。

その後、燃料不足により【伊勢、日向】は呉の浮き砲台として終戦の時を待ちます。

アメリカ軍の空襲により、7月26日に【日向】が、7月28日には【伊勢】がついに大破着底、その際に【伊勢】放った砲撃が、大日本帝国海軍所属戦艦の、最後の砲撃となりました。

戦況に翻弄された【伊勢、日向】はしかし、任された仕事ではしっかり結果を出し、終戦のその日まで残った数少ない艦でした。

そして姉妹が揃って生還した唯一の軍艦でもありました。

伊勢の写真を見る

参考資料(把握しているものに限る)