| 起工日 | 昭和19年/1944年7月8日 |

| 進水日 | 昭和19年/1944年10月14日 |

| 竣工日 | 昭和20年/1945年1月20日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和20年/1945年7月14日 |

| 函館空襲 | |

| 建 造 | 横須賀海軍工廠 |

| 基準排水量 | 1,289t |

| 垂線間長 | 92.15m |

| 全 幅 | 9.35m |

| 最大速度 | 27.3ノット |

| 航続距離 | 18ノット:3,500海里 |

| 馬 力 | 19,000馬力 |

| 主 砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 1基2門 |

| 40口径12.7cm単装高角砲 1基1門 | |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 1基4門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 4基12挺 |

| 25mm単装機銃 12基12挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 2基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

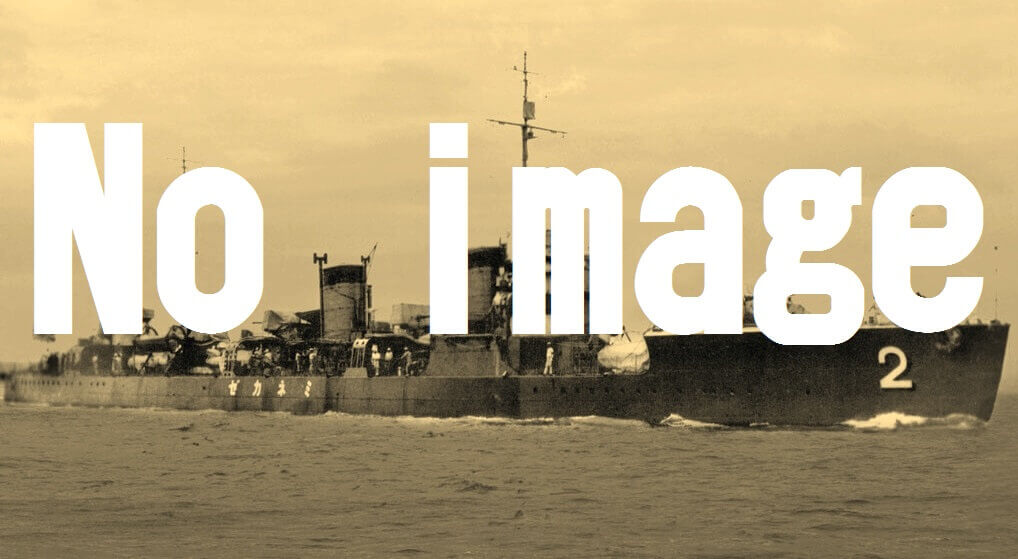

遅すぎた誕生 建造経緯を果たすことなく沈没

【橘】は昭和20年/1945年1月20日に竣工し、第十一水雷戦隊に配属となりましたが、もう活動する目的すら少ない時期で、先に竣工している「松型」の残存艦も日本国内や近海が活動拠点となっていました。

【橘】も3月15日に【椿】【櫻】【楢】【欅】【柳】と第五十三駆逐隊を編成し、4月には第三十一戦隊に配属となりますが、その後「回天標的艦」になるなど、当初の目的を果たせる余裕は到底ありませんでした。

第五十三駆逐隊は当初は「天一号作戦」にも参加する予定だったのですが、4月1日に撤回されています。

5月7日、【柳】とともに大湊警備府へと異動になり、津軽海峡付近の対潜哨戒にあたります。

この時期はもう日本全土が敵に包囲されている状態で、一般の漁師ですらおちおち漁に出れないほど危険な状況でした。

なので【橘】と【柳】にもまだ仕事は残されていたのです。

7月14日、2隻はまだ無事に大湊の海を守っていました。

しかし空は彼女らの働きに全く影響しません。

日本のあらゆる武器製造拠点が空襲を受けていたこの時期ですが、遂に東北や北海道にもその魔手が伸びてきたのです。

7月14日は、「函館空襲」があった日です。

第38任務部隊が大湊に機動部隊を、そして戦艦部隊を釜石に派遣してそれぞれ猛攻を行ったのです。

釜石には「サウスダコタ級」3隻の戦艦を中心に日本製鉄釜石製鉄所を標的とした艦砲射撃を行い、多くの一般市民を含めた犠牲者を出しています。

午前5時ごろ、早朝に鳴り響くのは、目覚ましラッパではなく空襲警報です。

当時函館山には砲台が設置されていたのですが、対空用の高射砲は3基しかなかったためほとんど意味を成しません。

函館の港や住民は逃げ惑うしかなく、海面は機銃の水しぶきが大量に上がりました。

その銃撃の中を疾駆する、【橘】の姿がありました。

この時【柳】は函館の渡島福島沖にいたため、【橘】は単独で無数の敵機とやりあうことになってしまいます。

青函連絡船を破壊するのが主な目的だったようですが、その他にも停泊している船に遮二無二機銃をぶっ放している中、ちょこまか動いて反抗してくる【橘】はそれはそれは目障りです。

敵機は【橘】を黙らせるために集中攻撃が始まりました。

【橘】は耳をつんざく機銃音を鳴り響かせながら、右へ左へと敵機を振りほどこうと動き回ります。

この状態で【橘】は1時間も戦い続けました。

しかし機銃掃射は人的戦力を確実にそぎ落とすため、長期戦になればどんどん死傷者が増えてしまいます。

機銃台の周辺は赤く血に染まり、ただでさえ回避のために揺れ動く艦の中で、機銃にしがみつかないと滑って転んでしまいそうです。

高速で飛び回る敵機に対して機銃が唸りを上げますが、こちらの攻撃よりもはるかに被害が大きい【橘】は穴だらけになっていきました。

6時40分ごろに遂に【橘】は至近弾を受け、この影響で機関室が1つ故障します。

そこで速度が落ちたところに再び爆撃を受け、今度は命中してもう一つの機関も動かなくなってしまいました。

動かない駆逐艦なんて何の脅威でもありません。

銃撃に加えて爆撃も雨あられと降り注ぎ、被弾した【橘】はあっという間に右舷に傾斜し沈没していきました。

この時【柳】は「我轟沈す。6:53」という電文を受け取っています。

脱出する間もなく、生存者も全員海に投げ出されました。

鬱陶しい駆逐艦を処分した後、敵機は再び船舶の破壊作業に勤しみました。

幸いにも今回は海に浮かぶ生存者を地獄に落とすことはなかったこと、また港からも近かったこと、そして夏で寒くもなかったことから、空襲後に漁船によって多くの人が救助されました。

ただ、それでも激闘の中で乗員の半数にあたる140名もの戦死者が出てしまい、【橘】の短い歴史は幕を降ろしました。

この釜石への艦砲射撃の様子はアメリカ軍によって撮影されており、カラー写真や一部動画も残されています。