| 基準排水量 | 8,500t |

| 全 長 | 201.60m |

| 垂線間幅 | 18.50m |

| 最大速度 | 35.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:8,000海里 |

| 馬 力 | 152,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和13年/1938年(竣工時) |

| 主 砲 | 50口径20.3cm連装砲 4基8門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm連装機銃 6基12挺 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 4基12門(水上) |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油8基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 5機 |

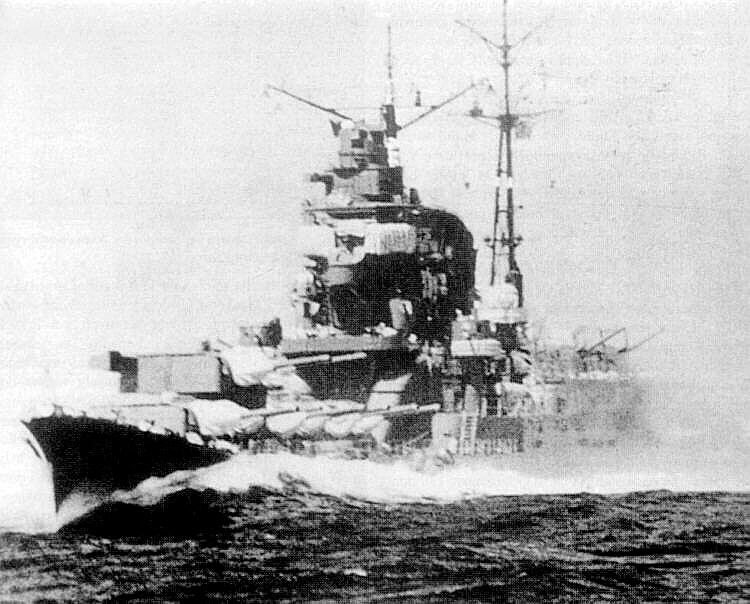

前で撃て、後ろで飛ばせ 偵察特化の重巡洋艦

戦闘は、戦術は無論、攻撃力や防御力の高さも言うまでもなく、しかし情報があればなお有利に進めることができます。

太平洋戦争においては、航空機による攻撃が最強であることが実証されましたが、飛行機は攻撃するためだけではなく、索敵や偵察にも非常に重宝されました。

この動きは水上機が開発されたころから各国熱心に研究を重ねていて、空母とは別に戦艦や巡洋艦にも航空機を載せて、水上に降ろすことなく手早く飛ばそうと熱心に努力してきました。

日本で初めて船の上から飛行機が飛び立ったのは、実は空母からではなく【山城】からです。

大正11年/1922年3月に【山城】の2番砲塔に滑走台が仮設され、短い距離ですがそこで一気に加速して飛行させるというものでした。

ちなみにこの頃はまだ水上機ではなく、車輪がついたれっきとした艦載機ですから、発艦後に船に戻ってくることはできません。

やがてカタパルトが開発されたことで、艦載機は水上機へと移り変わります。

日本も改装などで旧型艦にもカタパルトと水上機が搭載されていきました。

空母の力が日増しに強くなるのと比例して、戦艦や巡洋艦の水上機の役割もより重要になってきました。

空母に偵察をさせると、それ用の飛行機が格納庫を圧迫し、純攻撃型艦載機の数が減ってしまうのです。

これを補うために各国では攻撃機に偵察機を兼ねさせるケースがよくありましたが、それでも攻撃に専念できないし、偵察に出た数だけ攻撃可能な数から省かれることになります。

なので偵察は空母より前方にいる可能性が非常に高い巡洋艦の水上機、すなわち水上偵察機に任せたいという意図が膨らんできたわけです。

そこで各国は艦船の攻撃力に加えて航空兵装の充実化も図る必要が出てきます。

日本では当初水上機の搭載数は2~3機が一般的で、イギリスも軽巡一本に絞った事情もあって同じぐらいでした。

しかしアメリカの巡洋艦は4機搭載できる船が多く、日本も改装によって4機まで搭載できた船がいるものの、船の数そのものが違うために水上偵察機の数の差は明らかに劣っていました。

アメリカの艦載機が多い理由には主砲を3連装砲3基という装備が標準になったからで、連装砲5基10門の火力を第一とした日本巡洋艦には航空兵装用のスペースが足りなかったのです。

ただ一方で艦中央部に可燃物が搭載されているのは被弾時の火災の影響が大きいという弱点もありました。

じゃあ日本はその点有利か、と言われると、残念似た位置には魚雷があってリスクは大して変わりません。

むしろ炎上する燃料よりも爆発する魚雷のほうが危険ですらあります。

この状況の中、日本は「最上型軽巡洋艦」の建造に向けて準備をし、また「最上型」4隻に次ぐ2隻の8,450t級巡洋艦の設計も行っていました。

この8,450tというのは、「ロンドン海軍軍縮条約」によって決められた保有総排水量をいっぱいに使うためのギリギリの重さです。

計画ではこの追加2隻が誕生するまでに【旧利根、旧筑摩、矢矧、平戸、天龍、龍田、球磨、多摩、北上、大井、木曾】が引退する予定でした。

この2隻が「利根型軽巡洋艦」にあたります。

しかし当初から現実に誕生した姿で計画されていたわけではなく、排水量を50tだけ抑えた「準最上型」といえる設計でした。

昭和8年/1933年の計画では、速度1ノット低下の36ノット、水上機は4機搭載(「最上型」は3機)、カタパルトは2基、航続距離が18ノットで11,000海里というものでした。

魚雷に関しては変わりなく、当初の計画では「利根型」は水上機の搭載数というよりも長航続距離のほうが特徴として出ています。

そしてこの段階では、まだ主砲が5基15門であったことから、前方集中という設計でなかったこともわかります。

ただ、「最上型」でもまず排水量が9,500tに成らざるを得ず、最終的には基準排水量11,200tにまで膨れ上がり、普通に考えれば「利根型」も同等もしくはそれ以上の排水量になったことは想像に難くありません。

しかし【最上】進水前に「友鶴事件」が発生し、この影響で【利根】【筑摩】の起工は1年遅れることになってしまいます。

さらに再設計中に【最上】の公試で発覚した溶接の不備も影響し、「準最上型」として線形の流用(全く同じではありません)はできても、その建造過程は見直さざるを得なくなってしまいます。

そしてこの起工1年遅れの間に巡洋艦の果たすべき任務も新境地に達し、進水前の昭和11年/1936年に「利根型」は「最上型」とは全く様変わりした偵察型巡洋艦として建造されることになったのです。

上部構造が確定した時期については起工前をにおわせる資料もありますが、どちらにしても進水前、つまり艤装が始まる前であることは間違いなさそうです。

その構造は非常に思い切ったもので、日本の巡洋艦の歴史を紐解いても空前の船であったことは間違いありません。

当然ながら目を引くのは主砲の配置。

これまでは基数はともかく主砲は前後に配置されるのが一般的でした。

それは攻撃範囲を広げるための配置で、また前部の主砲がダメージを負っても後部の主砲で攻撃を続けることができるというリスクの分散の意味もありました。

イギリスでは「ネルソン級戦艦」、フランスでは「ダンケルク級戦艦、リシュリュー級戦艦」が主砲を前部に集中させる設計となっていますが(仏戦艦は後部に副砲)、巡洋艦では極めて珍しい兵装配置となります。

主砲は当初は予定通り15.5cm三連装砲でしたが、「利根型」は「ワシントン海軍軍縮条約」から脱退した後に進水することがわかっていたため、この点も最初から20.3cm連装砲を搭載するように変更されています(排水量も自由になりました)。

なので「利根型」はいずれも15.5cm三連装砲を搭載した実績はありません。

ですが公式には最後まで20.3cm砲であることは明記されておらず、最後まで15.5cm砲搭載艦でした。

20.3cm連装砲に変更した理由はもちろん射程と貫通力の影響で、「最上型」の主砲を換装したのと同じ理由です。

特に「利根型」は艦隊の前衛で偵察を行うことが想定されたため、はじめに砲撃戦を行う可能性も十分あります。

そうなると貫通力の低い主砲で敵巡洋艦と交戦するのは不向きなので、やはり口径を大きくするのは必要なことでした。

砲は艦橋前に4基並べられ、3番、4番砲塔は後ろ向きで配置されて、背負い式なのは2番砲塔だけです。

この前部集中型ですが、基本的に砲撃戦というのは真後ろに向けて発射するケースは少なく、だいたいいずれかの角度に傾けて砲撃します。

なので前部だろうが後部だろうが、片舷指向門数が重要になってきます。

前部集中にしても前後分散にしても、指向門数は8門ですから攻撃力は変わりません。

さらに後部への砲撃も艦を完全にまっすぐにしてしまうと当然撃てませんが、ある程度傾ければ6門ぐらいは後ろに向けることができますし、大幅な攻撃力減にはつながらないという考えでした。

出典:『軍艦雑記帳 上下艦』タミヤ

主砲がこれまでよりもさらに1基艦橋前に設置されたことから、当然艦橋は煙突などは後方に下がります。

このため煙突の後端がほぼ艦の中央に位置し、艦橋はより広い視界を得ることができました。

舵の効きも素晴らしく、操艦がこれまでの船に比べると非常に楽だったという証言もあります。

この配置のメリットは他にも重要防御区画(バイタルパート)を少なくできるというメリットがありました。

軍艦におけるバイタルパートとは、弾火薬庫や魚雷格納庫、機関部などがありますが、これらが分散されたり数が多いと、その数だけ防御を固めなければならなくなって排水量がどんどん膨れ上がります。

例え条約がなくても、重量が増えるのは基本的にはいいことではないので、バイタルパートは少ないに越したことはありません。

「利根型」の場合は魚雷こそ「最上型」同様両舷に4連装2基でしたが、主砲は前部に集中できたために弾火薬庫を近い場所にまとめて配置することができました。

なのであちこちを固める必要がなくなり、浮いた重量を船全体の防御力の向上に割り当てることができました。

また、散布界を縮小させることにもある程度成功しています。

前部と後部で砲塔が離れていると、同じ目標に砲撃をしても砲弾のバラつきが発生してしまいます。

特に5砲塔を有した「妙高型」「高雄型」ではこの散布界の広さが問題となっていて、4門の門数の差があるにもかかわらず3砲塔の「古鷹型」「青葉型」のほうが命中率が高いという問題がありました。

しかし前部に集中させると発射位置の距離が近いため、たとえ散らばっても砲塔を分散している場合よりも散布界を小さくすることが可能なのです。

ですがこの一方で、斉射時の砲弾の距離が近すぎて相互干渉を起こし、やはり散布界が広がってしまうという問題が発覚します。

この問題については改装で各重巡が搭載した九八式遅延発砲装置によって多少は改善しているようですが、目に見えてよくなったほどではないようです。

そして後部に主砲がないことで、航空兵装への爆風が与える影響が完全になくなりました。

これまで2砲塔が航空兵装の後ろに設置されていて、結構近い位置に露天繋止されている水上機が砲撃時の爆風で破損するケースが多発していました。

日本の船はアメリカの三連装砲塔3基を主設計とする構造とは全く異なるため、どうしても各構造物の距離が近くなってしまいます。

しかし砲撃がなくなれば何の問題もありませんから、これで水上機が破損する危険性も排除されますし、交戦中に水上機を発射することも可能です。

このように主砲を前部に集中させることには大きなメリットがありました。

そして後部の航空兵装についても、これまでの巡洋艦とは比較にならないほど充実しています。

格納庫はありませんでしたが(予算や重量の影響と思われます)、後檣から艦尾にかけてはすべて航空甲板とし、露天繋止で最大6機の水上機を搭載。

設計にスウェーデンの【航空巡洋艦 ゴトランド】が影響したかどうかは不明ですが、同じような構造の船が当時【ゴトランド】しかなかったため、ある程度参考にはしていたと思われます。

通常は整備性やパイロットの数などの関係で5機が常用だったようですが、【筑摩】での実験では最大で8機までなら搭載できると判断されています。

航空兵装は上甲板と最上甲板の2段に分かれていて、最上甲板に4機、さらに2機が上甲板に繋止されていました。

上甲板と最上甲板は中央部がスロープで繋がっていて、ここを通じて最上甲板まで昇っていく形です。

カタパルトに載せるための大型クレーンは、同時に短艇の揚収にも使われました。

この思想そのものは極めて未来的ではありましたが、実際はやはり格納庫を設けることができなかった欠点もあります。

甲板の高さが低かったことで上甲板の水上機は波の影響を受けることも多くあり、また整備に関しても甲板上で行う必要が引き続きありました。

本来であれば最上甲板で統一するか、格納庫の上に最上甲板を置くというのが理に適っているのですが、これは「友鶴事件」以後の重心の高さを嫌う傾向が設計に現れたものと推測されます。

外観の特徴に続いて、今度は見えない部分の特徴に移りましょう。

特筆すべきはなんと言っても航続距離でしょう。

当初の計画18ノット:11,000海里を維持することはできませんでしたが、それでも「利根型」は18ノット:8,000海里というかなりの航続距離を誇っています。

「翔鶴型」の航続距離が18ノット:9,700海里、防空駆逐艦として空母を護衛する目的で建造された「秋月型」は同じ18ノット:8,000海里で、この航続距離は機動部隊運用に非常に重要な数値となります。

戦隊の偵察だけでなく、これまで空母が行っていた偵察任務も請け負う可能性がありますので、機動部隊と連携できる力がないといけません。

18ノット:8,000海里を14ノットに換算すると12,000海里以上。

「最上型」の航続距離が14ノット:8,000海里ですから、これまでの重巡と比較してもめちゃくちゃ長いことがわかります。

続いて防御力です。

まず「最上型」があとからあとから修正をしていたものを踏まえた設計になったので、その点がスッキリしています。

前述の通りバイタルパートを削減できたことで、「利根型」は日本重巡で最強の防御力を誇る艦となりました。

「最上型」で大きく強化された弾薬庫の舷側装甲はさらに厚さを増して145mm、天蓋装甲は56mmとなっています。

船の舷側装甲は20度の65~100mm傾斜装甲を引き続き採用。

さらに装甲もこれまでむき出しだったものがバルジで覆い隠す形状へと変更になり、装甲の腐食を防ぐことができるようになりました。

この方式はインターナル・アーマー方式と呼ばれるものです。

防御方式でいうと二層防御に近く、1枚目の板(これが装甲かどうかは船によります)である程度衝撃を抑え、更に2枚目の装甲で砲弾を受け止めるというものです。

いくら装甲が分厚くても、これまでの装甲だと割れやすいという問題がありました。

もし装甲が弾けなかった場合はヒビが入って貫通されます。

これを防ぐために二層防御というものが考えられ、有名なところでは「独ビスマルク級戦艦」が採用したわけですが、これを採用すると重量が増えてしまいます。

そんな中、日本は「最上型」でNVNC鋼(改良ヴィッカース無滲炭非表面硬化鋼)を採用し、硬さよりも軽量・靭性を重視した装甲へ切り替えることにします。

そのNVNC鋼の性能をさらに高めるために、このインターナル・アーマー方式は打ってつけでした。

他にも水平防御が非常に強化されています。

「最上型」も強靭でしたが、全部が全部硬くしすぎたことがあり、上甲板の上の最上甲板が敵砲弾からの耐弾性に加えて船そのものの耐久性にも影響してしまうようになります。

船は航行中に下からの突き上げがひっきりなしに起こりますが、「最上型」ではこの衝撃が上甲板と最上甲板に分散してしまい、それぞれで衝撃を受けていました。

この結果が溶接のひずみであり、一本の長い板で衝撃を受け流すのではなく、バラバラの板で中途半端に衝撃を受けていたのです。

これに対して「利根型」は最上甲板を完全に上に置いたものとして扱うようにします。

すなわち衝撃を全部長い上甲板で受け止め、最上甲板には極力衝撃が伝わらないようにしたのです。

このために「利根型」の最上甲板の厚さは6mm(D鋼 従来よく使われた硬い装甲)となり、代わって上甲板の装甲は最大で「最上型」の倍の40mmが敷かれていました。

つまり、舷側装甲に加えて水平防御に関しても劇的に改善されているのです。

実は機関部の水平装甲は「最上型」の35mmから31mmに減っているのですが、その上に二層防御とも言える形で40mm装甲がはられていますから、全然薄くなっていません、かなり強化されています。

この他にも各所施設が集中配備されたことで艦内スペースに余裕が生まれ、下士官までベッドが配備されるなど(これまではハンモック)、非常に過ごしやすい船となりました。

対空兵装こそ12.7cm連装高角砲4基、25mm三連装機銃6基と当時の情勢としてはいささか不安ですが、これでも他の船に比べると機銃が強化されただけマシです。

機銃については高射装置が最新の九四式高射装置に改められています。

改善点が全くなかったわけではありませんが、それでも「利根型」は絶賛の嵐でした。

攻撃力はあまり落ちない、偵察ができる、防御力が高い、航続距離がある、操艦がしやすい、安定している、生活しやすいといいこと尽くし。

日本の巡洋艦の中でも最も優れた船であるという称賛を浴びてやまない「利根型」ですが、その評価は太平洋海戦での活躍を見ても決して過剰なものではありません。

【利根、筑摩】はいずれも三菱長崎造船所で起工。

その偵察能力を見込まれ、重巡洋艦にもかかわらず、開戦時は第一航空艦隊に配属されました。

出典:『極秘 日本海軍艦艇図面全集』