| 起工日 | 昭和12年/1937年12月12日 |

| 進水日 | 昭和14年/1939年6月1日 |

| 竣工日 | 昭和16年/1941年8月8日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年6月19日 |

| (マリアナ沖海戦) | |

| 建 造 | 横須賀海軍工廠 |

| 基準排水量 | 25,675t |

| 公試排水量 | 29,800t |

| 満載排水量 | 32,105t |

| 全 長 | 257.50m |

| 垂線間幅 | 26.00m |

| 計画搭載機 | 九六式艦上戦闘機/12機+補4機※[1-P49] |

| 九六式艦上攻撃機/30機+補6機※[1-P49] | |

| 九六式艦上爆撃機/24機+補6機※[1-P49] | |

| 格納庫・昇降機数 | 格納庫:2ヶ所 |

| 格納庫床面積:5,545㎡ | |

| 昇降機:3機 | |

| 最大速度 | 34.2ノット |

| 航続距離 | 18ノット:9,700海里 |

| 馬 力 | 160,000馬力 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 8基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| 飛行甲板長 | 242.2m |

| 飛行甲板幅 | 前端:18m |

| 中央:29m | |

| 後端:26m |

装 備 一 覧

| 昭和16年/1941年(竣工時) |

| 搭載数 | 零式艦上戦闘機/18機+補2機※[1-P49] |

| 九七式艦上攻撃機/27機+補5機※[1-P49] | |

| 九九式艦上爆撃機/27機+補5機※[1-P49] | |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 8基16門 |

| 25mm三連装機銃 12基36挺 | |

| 搭載兵器 | 航空魚雷:45本[7-P14] |

| 800kg爆弾:60発[7-P14] | |

| 500kg爆弾:60発[7-P14] | |

| 250kg爆弾:312発[7-P14] | |

| 60kg爆弾:528発[7-P14] | |

| 30kg爆弾:48発[7-P14] | |

| 航空燃料 | 496t |

出典:翔鶴型空母 帝国海軍初の艦隊型大型航空母艦「翔鶴」「瑞鶴」のすべて 歴史群像太平洋戦史シリーズ13 学習研究社[3]

- 帝国海軍最大馬力 バランス重視で最高級ではなかった翔鶴型

- 初の空母戦で命を削る 対米戦争の分岐点

- 血の気の多い野武士艦長 餓島の苦戦を示す一戦

- 攻撃、攻撃、攻撃あるのみ! 死闘の南太平洋

- 絶対国防の一大決戦 火炎地獄の末路

帝国海軍最大馬力 バランス重視で最高級ではなかった翔鶴型

戦艦が建造できない中、日本の空母開発は様々な経験を積んできました。

そして「ロンドン海軍軍縮条約」の破棄が決定したことから、日本は初めて羽を伸ばして予算の許す範囲で自由な設計の空母を建造することができるようになります。

「翔鶴型」の建造は、昭和12年/1937年の「マル3計画」、無条約時代突入後の最初の建造計画で姿を現します。

ここでは「翔鶴型」2隻の他に、「大和型」2隻、「陽炎型」などの建造も決定しています。

戦艦の長、そして艦隊型駆逐艦の長となる面々から分かる通り、「翔鶴型」もまた、機動部隊の長としての活躍を期待されていました。

今回空母を2隻新造することになりましたが、海軍はこれに【大鳳】と高速改装空母の【祥鳳】【瑞鳳】を加え、7隻の空母でアメリカと戦うつもりでした。

【赤城】らちょっと遅い大型空母は敵艦隊との決戦用として考え、空母の総数は改装含めてアメリカと同数を配備することを目標に掲げていました。[7-P15]

前述の通り、「翔鶴型」にはこれまで日本が建造してきた、計6隻の空母の建造技術、要素、結果が礎となっています。

「翔鶴型」設計の時の空母事情は、【赤城】改装準備中、【加賀】改装中、【蒼龍】建造中、【飛龍】起工済みというところで、「翔鶴型」は空母総決算の1つと言えました。

各空母の良い点悪い点を踏まえ、さらに排水量という最大の壁がなくなった今、日本は初めてこれまでの経験をつぎ込める空母の建造に着手します。

ただし注意すべき点として、「翔鶴型」は【蒼龍、飛龍】の妥協点をできるだけ解消したもので、完全新型ではなく純粋強化型といえる設計です。

わかりやすいところだと、飛行甲板の防御力の問題は前々からわかっていましたが「翔鶴型」では取り入れられていませんし、甲板が短いという点も【蒼龍、飛龍】と変わりませんし、動揺に弱く速度重視の設計も【蒼龍、飛龍】と同じくです。

つまり「翔鶴型」は、中型空母が実は小さすぎた、という問題を解消したバランスを整えたような空母であり、【飛龍】との類似点は結構あります。

次世代の空母設計は【大鳳】が本命です。[4-P93]

具体的な要求としては、

・搭載機数:常用機72機、補用機24機

・速力:34.5ノット

・兵装:12.7cm高角砲16門、25mm三連装機銃12基36挺

・航続距離:18ノット:10,000海里

・直接防御

弾薬庫:距離12,000~20,000mの20cm砲を耐える、800kg水平爆撃を耐える

機関室:12.7cm砲を完全に耐え、450kg急降下爆撃を耐える

・水中防御:爆薬量450kgの魚雷命中に対して安全である

というものでした。[1-P49]

※機関室の爆弾は要求の段階でも250kgの可能性があります。

飛行甲板・航空機関連設備

日本空母の1つの到達点となる「翔鶴型」ですが、「翔鶴型」は「大和型」みたいに「最大最強!」みたいなわかりやすいものではなく、実際はまだ発展途上の域にありました。

特に戦艦ベースとはいえ【赤城、加賀】より飛行甲板が小さいのは、「翔鶴型」の拭えない障害となりました。

「翔鶴型」の飛行甲板は242.2×29.0mで、飛行甲板を伸ばしたい!と改装された2空母よりも短いのは、発着艦距離がどんどん伸びる時代においては物足りないと言わざるを得ません。

艦橋の移動によって、最も広いエリアは第二エレベーター付近だけになってしまい、長さだけでなく幅も見かけよりは余裕はありません。

そのエレベーターは前部が13×16mと【飛龍】と同じ大きさで、中部後部はいずれも13×12mでした。

飛行甲板は全長より15mも短く、比較的小柄だった【蒼龍、飛龍】よりも低い比率(長さではない)となっています。

この艦首部の甲板の短さは、艦首に波を受けた時に飛行甲板が破壊されないように配慮されたものだと思われますが、エンクローズド・バウが採用されておらず、かつ安全性重視だとこの形になるのは仕方ないのかもしれません。

飛行甲板はその高さも重要なポイントになります。

これは【大鳳】も同様なのですが、空母は風圧面積の大きさや復原力の関係からある程度低く設計したくなります。

しかし低すぎると特に発艦時に海面にそのまま突っ込んでしまう危険性があり、このギリギリの妥協点が水面から高さ12mだと判断されていました。

「翔鶴型」の高さは14.2mと【飛龍】の12.8mよりは高いですが、戦艦改装空母の【赤城、加賀】よりは5m以上低いので、横から見た時の威圧感は少々薄らぎます。[5-P166]

よその国の空母が背丈が高い上に艦橋構造物も煙突込みで大きめなので、逆に【蒼龍】以降の日本の空母はぺったんこな印象を持つことも多いと思います。

【翔鶴】【瑞鶴】はそっくりさんだったので見分けが付かず、甲板の前部(木製部分の前端)にそれぞれ白字で「シ」「ス」と識別記号が書かれていましたが、開戦後は少なくとも【瑞鶴】の写真で艦尾側にも「ス」の識別記号が確認できています。

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

日本は最後まで空母用のカタパルトを採用することができず、飛行甲板の長さは空母の運用や寿命に直結する重要な問題でした。

「真珠湾攻撃」の際も、最新の空母ですから第一機動部隊旗艦になってもおかしくないのですが、この飛行甲板の短さ狭さが影響して【赤城】が務めることになっています。

代わりに格納庫に関しては、内側がぐちゃぐちゃな【赤城】より広いのはもちろん、ほぼ【加賀】と同水準となっています。

【加賀】は小さな下段格納庫を含めると「翔鶴型」より総面積は広くなりますが、常に使用する2層の格納庫だけで見れば、「翔鶴型」が7,000㎡、【加賀】が6,732㎡と【加賀】を上回っています。

搭載数は前述しておりますが、72機+補用機12機が計画されました。

補用機に関しては、全部バラさず胴体と翼を分離させただけの状態で搭載ができたようです。[3-P80]

艦橋

甲板上にある艦橋についても説明が必要な部分です。

【赤城】を三段式甲板から全通甲板に改装する際、艦橋をどこに配置するかの議論が行われ、煙突と逆の左舷中央に置かれることになりました。

ちゃんとこれは【赤城】の甲板上に実物大の艦橋模型を置いて実験をしており、完璧ではないもののある程度のデータ取りを行った上で決定されています。

その他、船の前側に置くと発艦距離が長くなる大型機では障害物が長く目に入ることもあり、煙突と真逆の位置に艦橋を置くのが最適と判断されました。[5-P163][6-P7]

艦橋が中央に移動すると視界が狭くなりますから、艦橋の高さは前寄りの空母よりも一段高い五層となっています。

ところが完成してからパイロットから着艦しづらいという不満が相次ぎ、昭和13年/1938年11月までに緊急で実地実験が実施されました。[5-P412]

その結果確かに条件次第で気流の乱れがあることが明確となり、またパイロット心理からも左舷艦橋に常に圧迫感を覚えて緊張するという問題が浮き彫りになります。

船のバランスを考えると最善だったこの構造は、要である艦載機運用においては最悪な構造だったのです。

この結果を受けて「翔鶴型」の構造は急遽【蒼龍】と同じ右舷前寄りに変更。

しかし建造自体はすでに始まっていたので、特に先に工事が進んでいた【翔鶴】は甲板の幅が狭くなったり格納庫の設計に手直しが必要だったりと無理が生じていて、排水量が100t増えたり、搭載機数が1機減ったり、甲板が1m左側にずれたり、速力が0.2ノット落ちたりと、【瑞鶴】よりちょっとだけ性能が落ちています。[5-P164][7-P13]

一方で【飛龍】の場合は1年前に進水しており手遅れで、結局【飛龍】は問題だとわかりながらもそのまま完成させざるを得なかったわけです。

防御

飛行甲板の防禦はこれまでの空母とは何ら変わりありません。

250kg爆弾で易々貫通されますし、それより軽い爆弾でも弾き返せるかどうかはわかりません。

このあと【大鳳】の計画が始まったことから「翔鶴型」の防御力のなさがより際立ったのですが、どうしようもないので運用でカバーせざるを得ませんでした。

一応被害想定と復旧所要時間の調査などを行っていますが、他の空母含めて戦闘中に被害を負った飛行甲板を復旧させて再稼働した例がないので、理論上の域を出ません。

バイタルパートの防御ですが、まず弾薬庫に関しては800kg爆弾水平爆撃及び20cm砲を不貫通とすることが目標と定められ、25mm鋼板を張り、その上に132mmNVNC鋼(改良ヴィッカース非浸炭装甲)を展開。

缶室や機関室などのエリアは250kg爆弾の耐性です。

側面は最大165mmのNVNC鋼が底に向かうにしたがって薄くし、最薄で50mmとなっています。

機関部の直上は25mmDS鋼+65mmCNC鋼(銅含有非浸炭装甲)、側面が46mm鋼で覆われました。

被害の多かった【翔鶴】ですが、その2箇所の被害は常に強固な装甲で守られ、建造時の思惑は達成されていました。

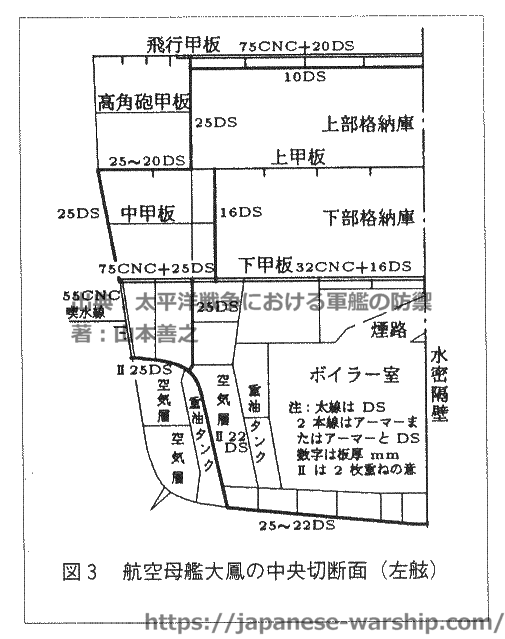

水雷防御に関しては明確に進化しており、特に機関部付近は空層と液層を連ねた多層式防御が採られています(水防区画、重油タンク、防禦縦隔壁)。[1-P52]

防禦縦隔壁は15mm×2枚の30mmで、これは【大鳳】のものより分厚いです。

ただし進化したとはいっても、【大鳳】のように「空層→液層→隔壁→空層→液層」のような多重構造でもないし、空層で複数の液層を挟むアメリカ式でもありませんから、まだ発展途上というか、防御への徹底力が少々足りないところです。

特に魚雷に関しては、アメリカのHBX爆薬は単純な炸薬量以上の破壊力をもたらすため、対魚雷で見るとその最期の通り万全と言えるものではありませんでした。

要求はともかく実際の設計で炸薬量450kgの耐性があったのかはよくわかりません。

まず【大鳳】の空層+液層×2と中間の22mmDS鋼という構造で、一般的には300kgの爆発に耐えられるとなっています。

矢ヶ崎正経造船大佐の証言では400kgとありますが、それでも「翔鶴型」の450kg以下です。

もちろんどっちの構造の方が強いかド素人の私は計算することができませんが、「翔鶴型」と【大鳳】の断面図があるので比較してみましょう。

この30mmが超重要なら、なぜ【大鳳】では30mmとならなかったのかは疑問です、喫水線より下なら多少重くなってもいいエリアですし。

|  |

格納庫は密閉式で、側壁に関しては他の空母同様に内部の衝撃を受けると側壁が簡単に吹き飛ぶようになっていました。

しかしこの方式で助かったという空母は日本にはなく、確かに側面も吹っ飛ぶんですが、結局飛行甲板へも激しい突き上げがあって意味はありませんでした。

飛行甲板への被害を減らし、かつ密閉型格納庫とするための脆弱性なのですが、この面からみるとやはり開放して遮光カーテンやシャッターを使う開放式の方が空母運用ではメリットがあったのだと思います(特に非装甲空母)。

艦載機・兵装

「翔鶴型」搭載の艦載機は前述していますが、戦闘機18機、艦爆艦攻それぞれ27機となっています。

そして計画とは別に格納状況の報告として、艦爆12機は露天繋止が標準とされていました(この調査では艦爆全体の機数も15機と少なめ)。

これでもそれなりに攻撃偏重型ではありますが、建造議論中だった昭和12年の「艦船飛行機搭載標準」では、戦闘機12機、艦爆48機、艦攻8機と艦爆に非常に重きを置いていたことがわかります。

これは戦争中もそうだったのですが、空母を一撃で沈めようとする贅沢よりも、まず飛行甲板を破壊して無力化することが戦いを有利に進める上で重要だと考えられました。

第一線で働く空母にはその役割を担ってもらわなければなりませんから、ここまで艦爆をたくさん積むことが求められたわけです。

その後艦攻でも水平爆撃を行うようになったことから、計画値の配分に落ち着きました。[4-P94]

対空火器は珍しいものは何もありませんが、さすがに過去最大の火力となりました。

12.7cm連装高角砲が8基16門、25mm三連装機銃が12基36挺となっています。

右舷の高角砲と後部機銃には排煙除けのシールドが装備されています。

さらに九四式高射装置が4基あり、1基につき高角砲2基を制御します。[7-P14]

機銃が全て三連装になったのは「翔鶴型」が初めてです。

射撃指揮装置は片舷3基なので、こちらも2基制御となります。[6-P110]

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

「翔鶴型」は竣工時は電探を搭載しておらず、艦橋のトップに高射装置1基が搭載されています。

艦橋トップは21号対空電探が搭載されている【瑞鶴】の写真がなじみ深いと思いますが、あの場所に最初は高射装置がありました。

【翔鶴】に電探が搭載されるのは「珊瑚海海戦」での損傷修理を受けている最中です。

その他

「翔鶴型」の特徴を挙げる場合、むしろここからの内容が重要です。

まず、艦首形状を改良し、波の抵抗を軽減させるバルバス・バウを「大和型」とともに初めて採用しています。

竣工順で並べると、バルバス・バウを備えた船は【翔鶴】が日本で初めて世に出たものになりますが、大きさは「大和型」並とはならずかなり小さいものでした。

バルバス・バウは万能ではないため、どうすれば巡航時や低速時でも足を引っ張らないかを研究していて、OKが出たのがこのタイミングだったという事です。

また艦首から奥に10mほどの場所に零式水中聴音機を仕込んでおり、最良の環境だと20,000mの距離の音を拾うこともできました。

他にも九三式水中探信儀を装備しております。[7-P14]

しかし日本の水中兵器は異音や振動に極めて弱く、自分の航行時の音などで情報を妨げてしまうのであまり有効な装備ではありませんでした。[6-P32]

続いて馬力もまた一級品でした。

世界最大の戦艦であった「大和型」をも凌ぐ16万馬力で、帝国海軍堂々の第1位の出力を誇っています。

ただし「大和型」の場合はかなりの過保護馬力なので、「大和型」の機関能力そのものが劣っているわけではありません。

それでも艦載機を積んだ満載排水量約32,000tの船が34ノットで走れるわけですから、非常にパワフルです。

よく比較対象となる「エセックス級航空母艦」は、もうちょっと重くて154,000馬力なので、「翔鶴型」のパワーは全く遜色ありません。

このパワーに加えてマラソンも得意だった「翔鶴型」。

航続距離は重油5,000tをどっかり積めば18ノット:9,700海里と、要求通りでめっちゃ優秀でした。

「真珠湾攻撃」出撃に「翔鶴型」以外で唯一不安がなかった【加賀】でさえ16ノット:10,000tですから、ずば抜けた航続距離であることがわかります。

同じく長大な構造距離を誇る「利根型」も「秋月型」もともに18ノット:8,000海里なので、誰も無補給では最後まで「翔鶴型」に付き添うことはできないのです。

機関については巡航タービンの最大速力が26ノットとなっていて、これは発着艦時に必要な合成風力13m/sを作り出すための最低速度です。

つまりよほどのことがない限りは、「翔鶴型」は巡航タービンだけで大半の活動ができるというわけです。

「翔鶴型」の建造には随所に電気溶接が使われています。

「大和型」同様、超重要箇所や防御に直接影響するエリアには使われていませんが、空母は飛行甲板しかり格納庫しかり、圧倒的に広いスペースが必要となり、そこに溶接が活用されました。

しかし溶接は温度変化による歪みの影響や修正が鋲打ちより大掛かりとなり、特に溶接技術が確立されていない当時だと【大鯨】のような切断再接合という処置をする可能性もありました。

「翔鶴型」の建造の時もこの歪みに散々苦労させられています。[1-P18]

計画基準排水量は、予算申請時が20,000tでしたが、軍令部の要求は23,500t。

これに対して予算成立時には要求を上回る24,500tとなっていました。

さらに完成時の基準排水量は25,675tとさらに増大しており、公試排水量は29,800tとなっています。[1-P49]

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

「マル3計画」によって、日本では唐突に建造ラッシュが始まります。

これまでは条約に縛られていたため建造は微々たるもので、大半が改装でした。

ところが条約脱退と同時に堰を切ったように新造艦、しかもこれまでとは比較にならない大型艦、そして帝国海軍の旗印になる艦ばかりの建造が始まったため、日本各所の造船所は大わらわとなります。

特に「軍機」扱いの【大和】【武蔵】と、それに準ずる「軍極秘」だった【翔鶴、瑞鶴】は、建造する造船所の選定と竣工日の予定日などから、緻密な準備が進められました。

最終的に【翔鶴】は横須賀、【瑞鶴】は神戸川崎重工で建造が決定しましたが、竣工まで2年半という日数はホントに?と聞き直すレベルの短工期でした。

【鳳翔】を除いた5隻の空母で、もっとも建造に支障がなかったのは【飛龍】です。

その【飛龍】ですら起工から竣工まで丸3年かかっています。

誰もが非常事態であることを痛感したのです。

朝も夜も、平日も休日も関係なく、造船所からは絶え間なく光が漏れ、金属音が響いていました。

完成した「翔鶴型」は、「ミッドウェー海戦」後に【瑞鶴】の艦爆飛行隊長となった高橋定少佐がアメリカ空母と比較した証言が残っています。

戦後、彼は【エセックス級航空母艦 ホーネット】に1週間滞在する機会を得ました(彼は海上自衛隊に入隊しているのでその関係でしょう)。

もちろん初めて乗る船なのですが、彼は【ホーネット】にいる間ほとんど迷うことなく移動することができたようです。

戦後も一級の存在感を示す空母と【瑞鶴】に大きな違いがないことに、驚きとともに旧海軍の思考に誤りがなかったことに誇りを感じたと言います。[1-P28]

出典:『極秘 日本海軍艦艇図面全集』

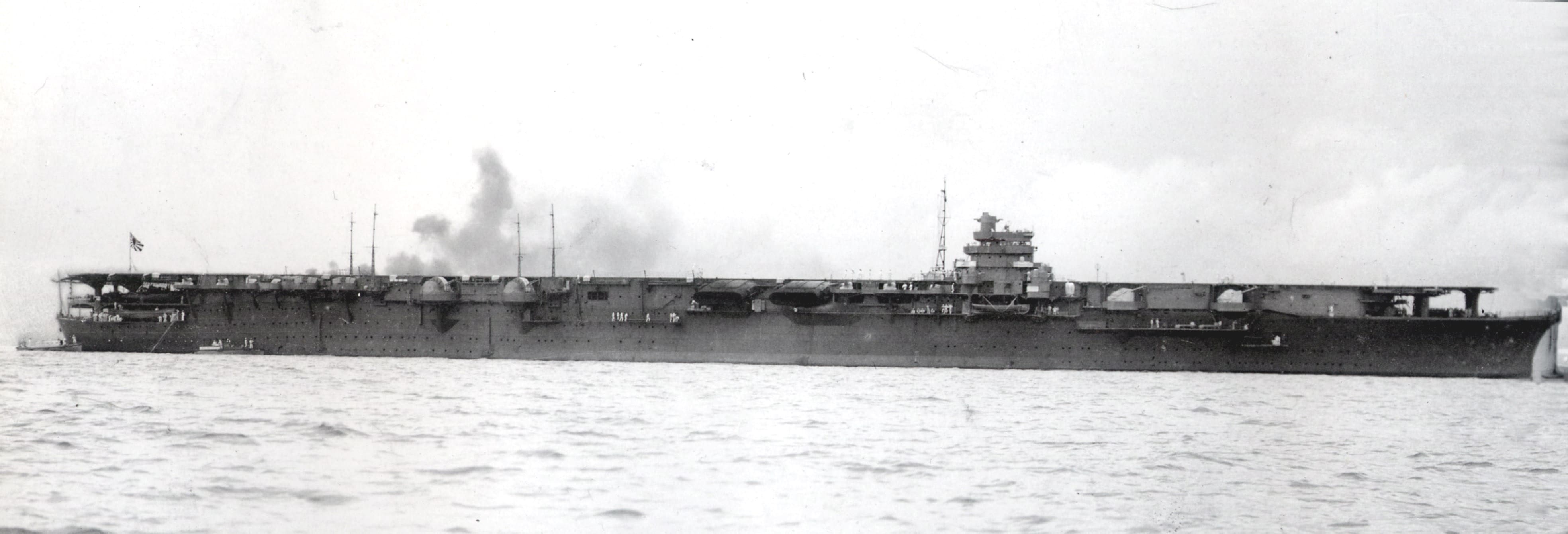

翔鶴の写真を見る

参考資料

Wikipedia

艦これ- 攻略 Wiki

日本海軍史

近代~現代艦艇要目集

[1]航空母艦物語 著:野元為輝 他 光人社

[2]艦船ノート 著:牧野茂 出版共同社

[3]翔鶴型空母 帝国海軍初の艦隊型大型航空母艦「翔鶴」「瑞鶴」のすべて 歴史群像太平洋戦史シリーズ13 学習研究社

[4]日本の航空母艦パーフェクトガイド 歴史群像太平洋戦史シリーズ特別編集 学習研究社

[5]日本空母物語 福井静夫著作集第7巻 編:阿部安雄 戸高一成 光人社

[6]図解・軍艦シリーズ2 図解 日本の空母 編:雑誌「丸」編集部 光人社

[7]日本海軍艦艇図面全集第三巻解説 潮書房