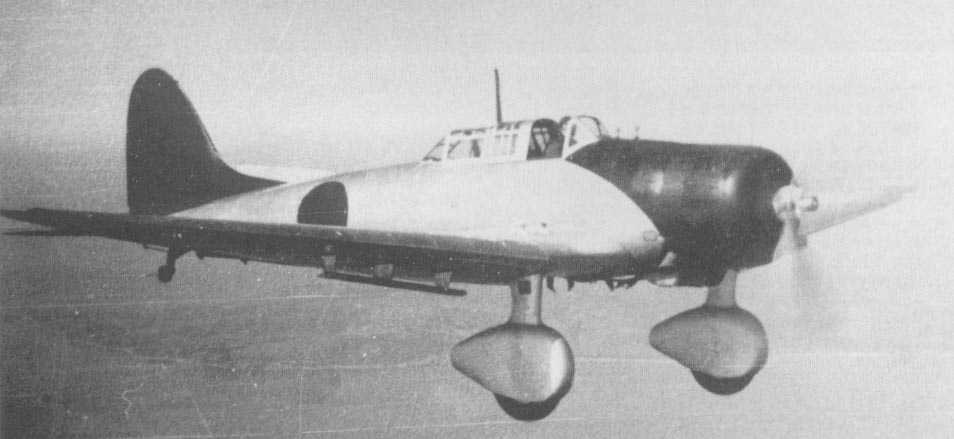

| 九九式艦上爆撃機二二型 |

| 全 長 | 10.231m |

| 全 幅 | 14.360m |

| 全 高 | 3.348m |

| 主翼面積 | 34.970㎡ |

| 自 重 | 2,570kg |

| 航続距離 | 1,050km |

| 発動機 馬力 | 空冷星型複列14気筒「金星五四型」(三菱) 1,100馬力 |

| 最大速度 | 428km/h |

| 武 装 | 7.7mm機銃 2挺 爆弾250kg1発または60ないし30kg2発 |

| 符 号 | D3A2 |

| 連 コードネーム | Val(ヴァル) |

| 製 造 | 愛知航空機 |

| 設計者 | 五明得一郎 森盛重 尾崎紀男 |

その他の型式

| 九九式艦上爆撃機一一型 |

| 全 長 | 10.185m |

| 全 幅 | 14.360m |

| 全 高 | 3.348m |

| 主翼面積 | 34.970㎡ |

| 自 重 | 2,390kg |

| 航続距離 | 1,472km |

| 発動機 馬力 | 空冷星型複列14気筒「金星四四型」(三菱) 1,080馬力 |

| 最大速度 | 390km/h |

| 武 装 | 7.7mm機銃 2挺 爆弾250kg1発または60ないし30kg2発 |

| 符 号 | D3A1 |

日本の力の原点であり、日本の弱さを露呈した九九式艦上爆撃機

昭和10年/1935年、日本は3隻目の正規空母【蒼龍】に搭載する爆撃機には全金属製の高性能爆撃機を検討していました。

しかし【蒼龍】は竣工が昭和12年/1937年末と、試作・改良・増産の流れから見ると残された時間はあまりありませんでした。

急場しのぎとして【九六式艦上爆撃機】(【九四式艦上爆撃機】の発動機を変更・空気抵抗の改良)を製造し始めますが、こちらは複葉機のため、時代の流れに乗りきれる存在ではありませんでした(詳しくは九六式艦上戦闘機より)。

愛知航空機は【九四式艦上爆撃機】・【九六式艦上戦闘機】の製造にかかっていたため、当初はこの【九九式艦上爆撃機】の試作機である【十一試艦上爆撃機】の発注からは除外される予定でしたが、その発注計画が1年ほどずれ込んだため、愛知航空機にもチャンスが巡ってきました。

しかも他に発注を受けた三菱・中島飛行機のうち三菱が早い段階で製造を断念。

愛知と中島の一騎打ちとなります。

海軍は新型艦爆のモデルとして、ドイツのハインケル社が製造した航空機【He70】(民間機)を購入しており、愛知はこの【He70】を参考にして、全金属製・固定脚・主翼下面に急降下制動板を設置した【十一試艦爆】を作り上げました。

しかし当初から飛行が不安定で、何度も改良が重ねられました。

特に問題だったのが不意自転(急降下中に勝手に横転すること)で、この対策として【九六式艦戦】でも採用された「捩り下げ」に加え、垂直尾翼の全部に背びれを追加しています。

一方の中島は、【十一試艦爆】の性能要求が変更された際、その期日までに試作機を納入できなかったため、愛知の【十一試艦爆】の出来もよかったことから失格となってしまいます。

これで晴れて愛知の【十一試艦爆】が採用。

さらに改良を重ね、【九九式艦爆一一型】として量産がスタートしました。

【九九式艦上爆撃機】は初の全金属製艦爆として幅広く運用され、機動部隊の主力艦爆として「日華事変」や「真珠湾攻撃」などで大活躍を続けます。

パイロットも優秀な人材が溢れていた当時は、多少年月の経った【九九式艦上爆撃機】でも存分に暴れ回り、命中率・生存率ともに飛び抜けていました。

しかし一方で海軍はこの【九九式艦上爆撃機】に次ぐ後継機の製作に多大な時間を要してしまいます。

すでに【九九式艦上爆撃機】の開発段階から海軍航空技術廠(空技廠)では【十三試艦爆】の研究を行っていましたが、これが非常に難航。

本来なら昭和17年/1942年末までに後継機である【彗星】が【九九式艦上爆撃機】から置き換わっていく予定でしたが、ちょっとずつ戦場に顔を出すありさまで、昭和18年/1943年になっても依然上空には固定脚の【九九式艦上爆撃機】が飛び回っている状態でした。

アメリカは開戦時の艦爆【ドーントレス】をどんどん改良して強化、さらに戦闘機も【F6F ヘルキャット】が制空権を握り、【九九式艦上爆撃機】は敵の脅威から敵のいい的に成り下がってしまいます。

この【彗星】の開発の遅れと戦況の悪化から、海軍は昭和18年/1943年から【九九式艦爆二二型】を導入。

エンジンを「金星五四型」へ換装し、プロペラスピナーの追加や形状の変更が施された【二二型】でしたが、最終的には索敵レーダーまで搭載するようになった【ドーントレス】には遠く及ばず、2年の歳月が生んだ日米の性能差は【九九式艦上爆撃機】を貶めます。

開戦当初の栄光はどこへやら、「窮窮式艦爆」や「九九式ドンバク」というあだ名が付けられ、最終的には生存率があまりにも低いことから「九九式棺桶」とまで言われるようになってしまいました。

昭和19年/1944年6月、「マリアナ沖海戦」あたりからようやく【彗星】がそこそこの数で出現するのですが、この時は逆に腕のあるパイロットが不足し、この海戦では「マリアナの七面鳥撃ち」と揶揄されるほどバタバタと撃墜されていきました。

そして10月から始まる「フィリピンの戦い」ではついに特攻が始まります。

もともと生きて帰れる可能性が非常に低い【九九式艦上爆撃機】が、生存率0%の作戦に巻き込まれていくのです。

しかし何故生存率が低いのかというと、敵との性能の差が大きすぎるからにほかなりません。

米戦闘機の性能もさることながら、洋上の艦もこの時はかなりの対空兵装が敷かれており、この作戦・攻撃は成功率すら数%のものでした。

【一一型】【二二型】合わせて1,500機以上の大量生産がなされた【九九式艦上爆撃機】ですが、終戦時の残存機はわずか137機。

みな戦いに敗れ、特攻に散っていったのです。

【九九式艦上爆撃機】は日本の機動部隊の強さの象徴であり、そしてまた、日本の生産力・戦術的思考の限界の象徴でもありました。