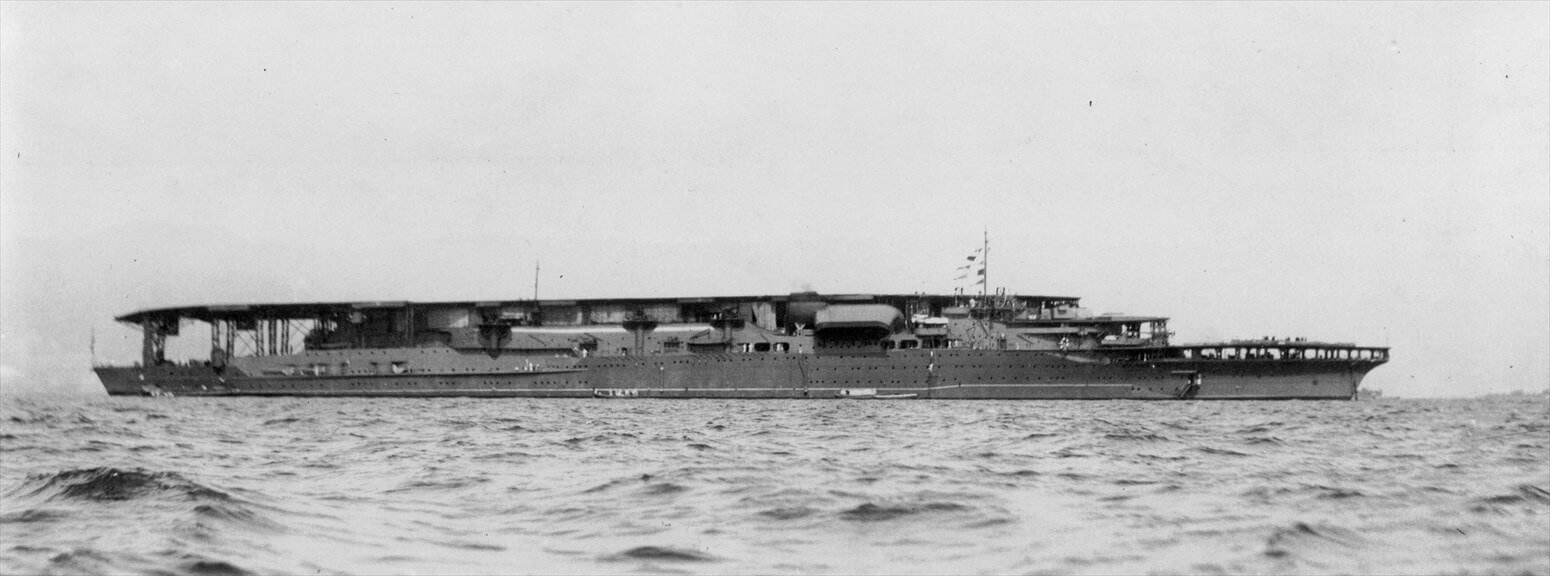

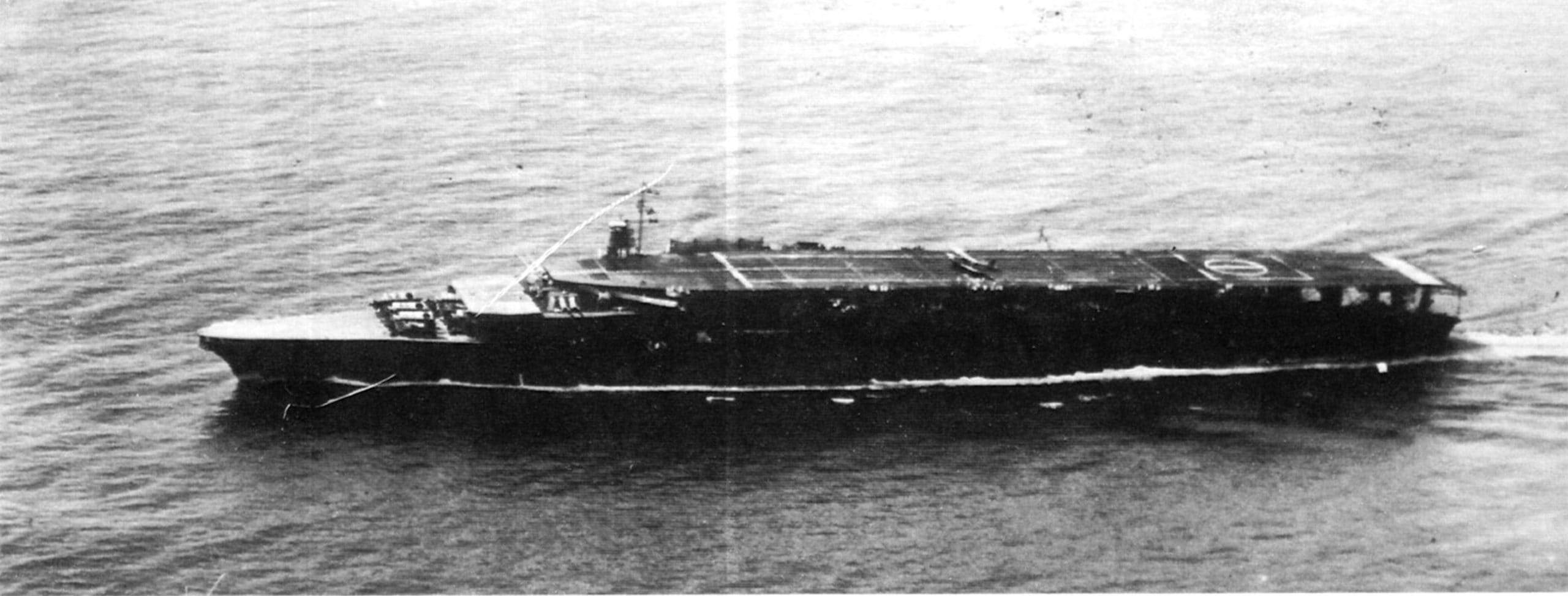

②昭和13年/1938年(大改装完了後)

| 起工日 | 大正9年/1920年12月6日 |

| 進水日 | 大正14年/1925年4月22日 |

| 竣工日 | 昭和2年/1927年3月25日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和17年/1942年6月6日 |

| (ミッドウェー海戦) | |

| 建 造 | 呉海軍工廠 |

| 基準排水量 | ① 29,500t(公称26,900t) |

| ② 36,500t | |

| 公試排水量 | ① 34,364t |

| ② 41,300t | |

| 全 長 | ① 261.21m |

| ② 260.67m | |

| 水線長 | ① 248.95m |

| ② 250.36m | |

| 水線幅 | ① 28.96m |

| ② 31.32m | |

| 平均吃水 | ① 8.08m |

| ② 8.71m | |

| 最大速度 | ① 公試32.1ノット |

| ② 31.2ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:8,000海里 |

| ② 16ノット:8,200海里 | |

| 馬 力 | ① 131,200馬力 |

| ② 133,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和2年/1927年(竣工時) |

| 搭載数 | 艦上戦闘機/16機 |

| 艦上攻撃機/28機 | |

| 艦上偵察機/16機 | |

| 昇降機数 | 2機 |

| 備砲・機銃 | 50口径20cm単装砲 6基6門 |

| 50口径20cm連装砲 2基4門 | |

| 45口径12cm連装高角砲 6基12門 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 重油11基、混焼8基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| 燃料 | 重油:3,900t |

| 石炭:2,100t | |

| 飛行甲板 | 長190.20×幅30.48m(上飛行甲板) |

| 長55.02×幅22.86m(下飛行甲板) | |

| 定数乗員 | 1,297人 |

| 昭和13年/1938年(大改装時) |

| 搭載数 | 艦上戦闘機/12機 |

| 艦上攻撃機/35機 | |

| 艦上爆撃機/19機 | |

| 補用機/25機 | |

| 昇降機数 | 昇降機:3機 |

| 備砲・機銃 | 50口径20cm単装砲 6基6門 |

| 45口径12cm連装高角砲 6基12門 | |

| 25mm連装機銃 14基28挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 19基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| 燃料 | 5,770t |

| 飛行甲板 | 長249.17×幅30.48m |

| 定数乗員 | 1,340人 |

時代が戦艦を空母へ変えた 試行錯誤の多段式

太平洋戦争の主役となった空母ですが、日本の空母は多種多様で、改装空母を含めても設計が統一された姉妹艦ではない空母が大半です。

日本の空母の歴史は、水上機母艦の略称としての「空母」であった【若宮】を含めればここから、本格的な艦載機運用を主とするのであれば【鳳翔】から始まりました。

【鳳翔】は世界初の「空母として設計され、建造された空母」でした。

そしてこの【鳳翔】に続く2隻目の空母は、世界的な海軍力の増大に待ったをかけるために締結された「ワシントン海軍軍縮条約」が生み出しました。

大正9年/1920年、日本は「八八艦隊計画」を計画し、戦艦と巡洋戦艦8隻ずつを基盤とした巨大艦隊の配備を目指していました。

しかし同時期はアメリカもイギリスも艦隊の極端な増備計画を立てていて、国力を削ってでも敵に負けてはならんと、歯止めが効かなくなっていました。

このままだと共倒れしてしまうので、みんなでルールを決めて、それ以上の強化はしないようにしようとなったのが、「ワシントン海軍軍縮条約」です。

詳細は省きますが、日本はこの条約によって「天城型巡洋戦艦」の建造が中止に。

ですが制限はあるものの空母の建造は認められ、かつ今回の条約の影響で建造中止となった戦艦を2隻までなら空母に改装しても良いことになりました。

排水量の上限は、2隻だけ基準排水量33,000tを上限にするけど他は27,000t以下、合計は英米が135,000t、日本が81,000t、仏伊が60,000tということが決まります。

しかしこう見るとフランスとイタリアって最大の空母2隻造れないの可哀想。

ただ【鳳翔】のみを持つ日本にとっては、「上限33,000t?想定の倍ぐらいなんだけど」と、空母ってこんなでかいのじゃないとダメなのかとビックリした側面があります。

日本の中では18,000tぐらいで「超大型空母」という位置づけだったので、戦艦を空母にするなんて発想は会議の進捗から突然湧き出てきたものです。[7-P84]

余談ですが、このままだと「天城型」は何の役目もなく廃棄することになると心配した、会議随員の加藤寛治中将は、現地から日本に「天城型」を商船に改装した場合の試算をするように連絡をしています。

軍籍じゃないけど攻撃力も防御力もある実質的な軍艦を持つことはならんという、抜け穴対策も会議では話されていたため、小手先の改装では認められないだろうという判断でした。

その試算結果も残っていて、「4層甲板として一等600名、二等550名、三等1,700名、貨物約5,000t積みとし、満載排水量44,500t、今後完成までに500万を要す。20ノットで10,000海里航続のためには7,500tタンクの増設を要す。但し本案により改造するも設営費甚大にして到底採算上は合わず多くの補償を要するものと認む」ということで、つまり金の無駄だという結論になっています。[7-P84]

この決定に伴い、日本は建造中だった【天城型巡洋戦艦 天城、赤城】を空母に改装することにしました。

後に【加賀】が空母になりますが、どちらにしても基準排水量は26,900tとなっていて、日本は「ワシントン海軍軍縮条約」下では30,000t級の建造には着手していません。

ちなみにアメリカはこの決定によって【レキシントン級巡洋戦艦 レキシントン、サラトガ】が空母になっています。

33,000tの特例が認められたのはこの2隻の存在のせいです。[6]

空母発祥のイギリスは【カレイジャス級巡洋戦艦 カレイジャス、グローリアス】がやはり空母に改造されています。

ところが条約締結の翌年である大正12年/1922年9月1日、関東大震災が突如日本を襲いました。

工廠のある横須賀も無事ではなく、ここで建造中だった【天城】は竜骨を損傷するなど、致命的な被害を負ってしまいました。

【赤城】は呉工廠での建造だったので地震の影響はなかったのですが、これで姉妹艦となるはずだった「天城型空母」は幻となり、相棒には急遽【加賀型戦艦 加賀】が選ばれました。

【加賀】も横須賀にいたのですが、損傷は許容できるほどのものだったのでしょう。

当時の軍用艦設計は藤本喜久雄造船大佐がトップの時代。

なので空母改装に関しても彼が中心となって行われていますが、条約締結時はまだ【鳳翔】が完成しきっておらず、空母建造と運用についてのフィードバックがない状態で2隻の改装計画を立てなければなりませんでした。

なので【鳳翔】が全通甲板であるにもかかわらず、【赤城、加賀】が多段式甲板になってしまうのは仕方ないと思います。

【赤城、加賀】を空母に改装するにあたっては共通点も多いですが、大きく違うのは速度と全長です。

戦艦だった【加賀】に対して巡洋戦艦だった【赤城】は機関が強く、空母になってからもこの時代は遅いとは言われませんでした。

また高速を発揮するために全長も長く、ここも甲板長に直結しますからやはり空母に適していました。

逆に【加賀】は搭載機数で優位に立てたものの、このいずれも【赤城】に劣るため、改装も運用も大変でした。

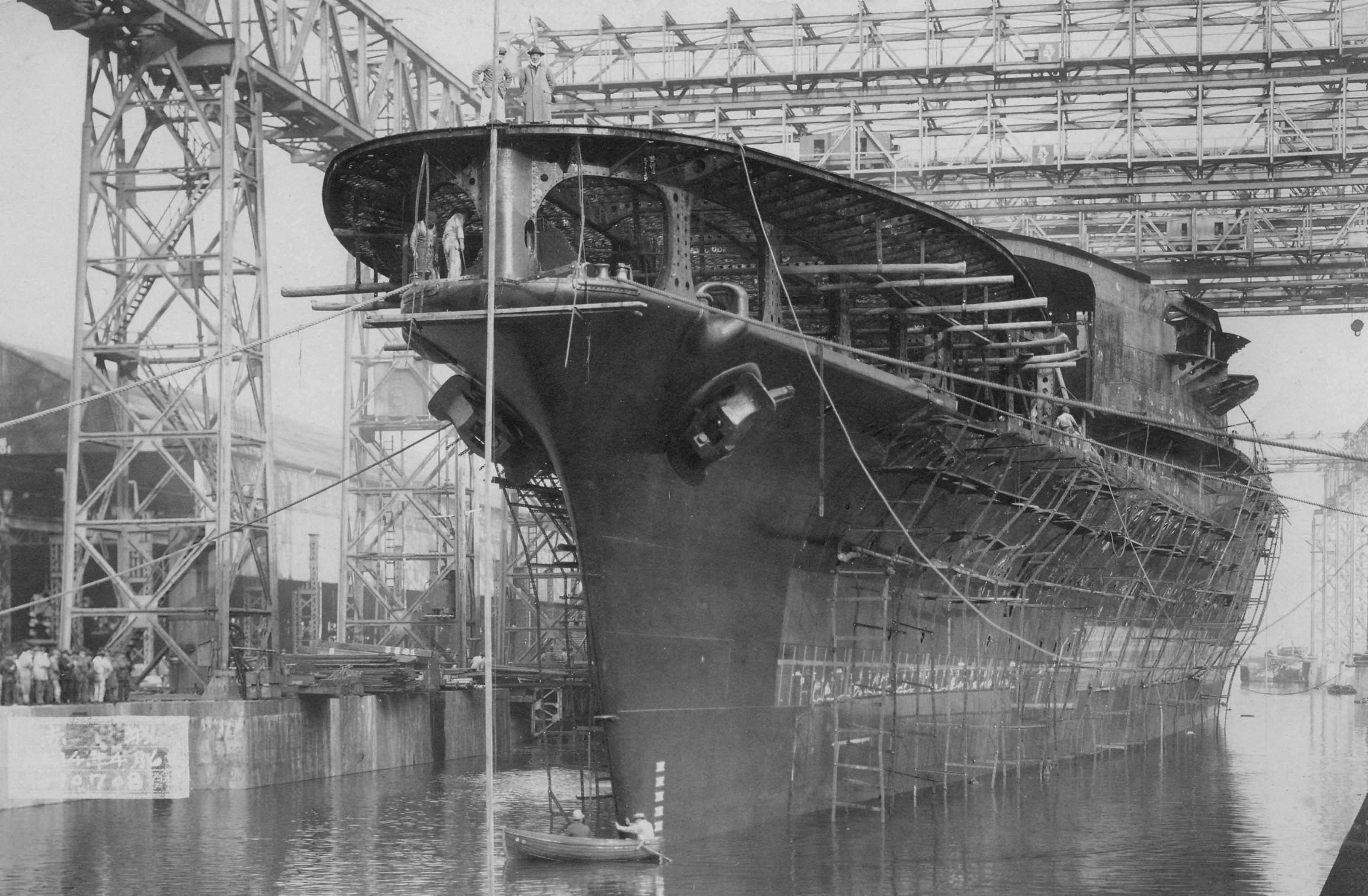

改装が始まる時の【赤城】の状態ですが、吃水線上にある防御甲板までの工事が終わっていました。

しかし空母にするとなると、まず戦艦並みの防御は不要なのでこれの撤去が必要となります(主砲搭載の経緯からも、重巡クラス127mmの装甲は求められた)。

ですが単に重いものを外してしまうと、今度は重心が上がってしまうので、バルジの形状や素材を変えたり、舷側鋼板の厚みを変えたりと、実は骨組み以外の流用はほとんどできていません。

思考を放棄して足元も今ある状態のままで建造を進めると、逆に重心が下がりすぎるし、何よりも重すぎるので、面倒でも手を施さなければならないのです。[1-P73]

改装ならではの苦労を経て、【赤城】は昭和2年/1927年3月25日に竣工。

ただし紙の上では竣工した【赤城】も、実際は予算不足で残工事が多くあり、公試開始が5月、試験終了が7月末だったことから、実際に完成したのはさらに4ヶ月後でした。

巡洋戦艦としての計画基準排水量41,200tに対して空母後の基準排水量は26,900t、上部構造物がなくなることで半分近い14,000tが計画時から減っています。

なお公試時の排水量は34,364tとなっています。

また巡洋戦艦らしさであった速度に関しても、32.1ノットと狙い通り計画よりは速くなりました(巡洋戦艦時の計画は31ノット)。[1-P79]

赤城の写真を見る

参考資料

Wikipedia

艦これ- 攻略 Wiki

日本海軍史

NAVEL DATE BASE

[1]航空母艦「赤城」「加賀」大鑑巨砲からの変身 著:大内健二 光人社

[2]図解・軍艦シリーズ2 図解 日本の空母 編:雑誌「丸」編集部 光人社

[3]艦隊防空 著:石橋孝夫 光人社

[4]日本空母物語 福井静夫著作集第7巻 編:阿部安雄 戸高一成 光人社

[5]銀座一丁目新聞

[6]大正11年5月 華府会議報告 軍備制限問題調書(上巻)極秘 第5項 第7回海軍分科会

[7]日本の航空母艦パーフェクトガイド 歴史群像太平洋戦史シリーズ特別編集 学習研究社

[8]日本海軍艦艇図面全集第三巻解説 潮書房