| 基準排水量 | 百一型:890t 百三型:810t |

| 一番艦竣工日 | 【第百一号輸送艦】 |

| 昭和19年/1944年3月8日 | |

| 同型艦 | 69隻竣工、6隻未成 |

| 水線長 | 75.00m |

| 最大幅 | 9.10m |

| 最大速度 | 百一型:13.4ノット |

| 百三型:16.0ノット | |

| 航続距離 | 百一型:13.4ノット:3,000海里 |

| 百三型:往路:16ノット:1,000海里 | |

| 復路:14ノット:1,700海里 | |

| 馬 力 | 百一型:1,200馬力 |

| 百三型:2,500馬力 |

装 備 一 覧

| 主 砲 | 40口径7.6cm単装高角砲 1基1門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 2基6挺 |

| 缶・主機(百一型) | 中速400馬力ディーゼル 3基3軸 |

| 缶・主機(百三型) | ホ号艦本式ボイラー 2基 |

| 艦本式甲25型ギアード・タービン 1基1軸 | |

| その他 | 輸送物資:百一型 250t |

| 輸送物資:百三型 220t | |

| 爆雷 12個(4月以降) |

奇天烈な外見は最大限の輸送のために 激戦地へ飛び込む二等輸送艦

「一等輸送艦」でも述べていますが、海軍は当初から輸送対策を怠っており、制空権を奪われてから「ガダルカナル島の戦い」の輸送は被害が続出する一方でした。

敵制空権の中を貧弱な対空兵装の駆逐艦で鈍足の輸送船を護衛して進軍。

危険すぎる任務で、最終的には輸送船での輸送が断念され、駆逐艦や潜水艦でちびちびと物資を運ばざるを得なくなっています。

昭和18年/1943年8月になってようやくこのままじゃ輸送ができないと判断され、現状を突破するために高速で装備も整った輸送艦の建造計画が決まります。

計画自体は「ガダルカナル島の戦い」で辛酸を舐め続けていたことから、昭和17年/1942年末ごろにはこの検討が始まっています。

輸送艦に求められたものは大きく2つ。

1つは戦車や陸戦隊、弾薬、食糧などを南方の最前線に大量に輸送できること。

もう1つは急速大量建造が可能であり、さらに物資不足の考慮、どんな造船所でも建造できる設計であること。[1-P156]

それが「一等輸送艦」であり、そして「二等輸送艦」でした。

この2つの輸送艦の責任者である造船部作業主任には西島亮二造船中佐が就きます。

【大和】の建造に絶大な貢献をした彼の能力は、短工期量産が求められる今回の仕事にはうってつけでした。

「一等輸送艦」は【大発動艇】や「特二式内火艇」などを搭載し、水上でそれらを降ろして揚陸させるもので、速度22ノット、まさに高速輸送艦という言葉通りの性能を持っていました。

そして「一等輸送艦」は艦尾が斜めになっていますが理由もすぐわかりますし、他のデザインも普通の船です。

ですが、「二等輸送艦」は見た目からして凄い船でした。

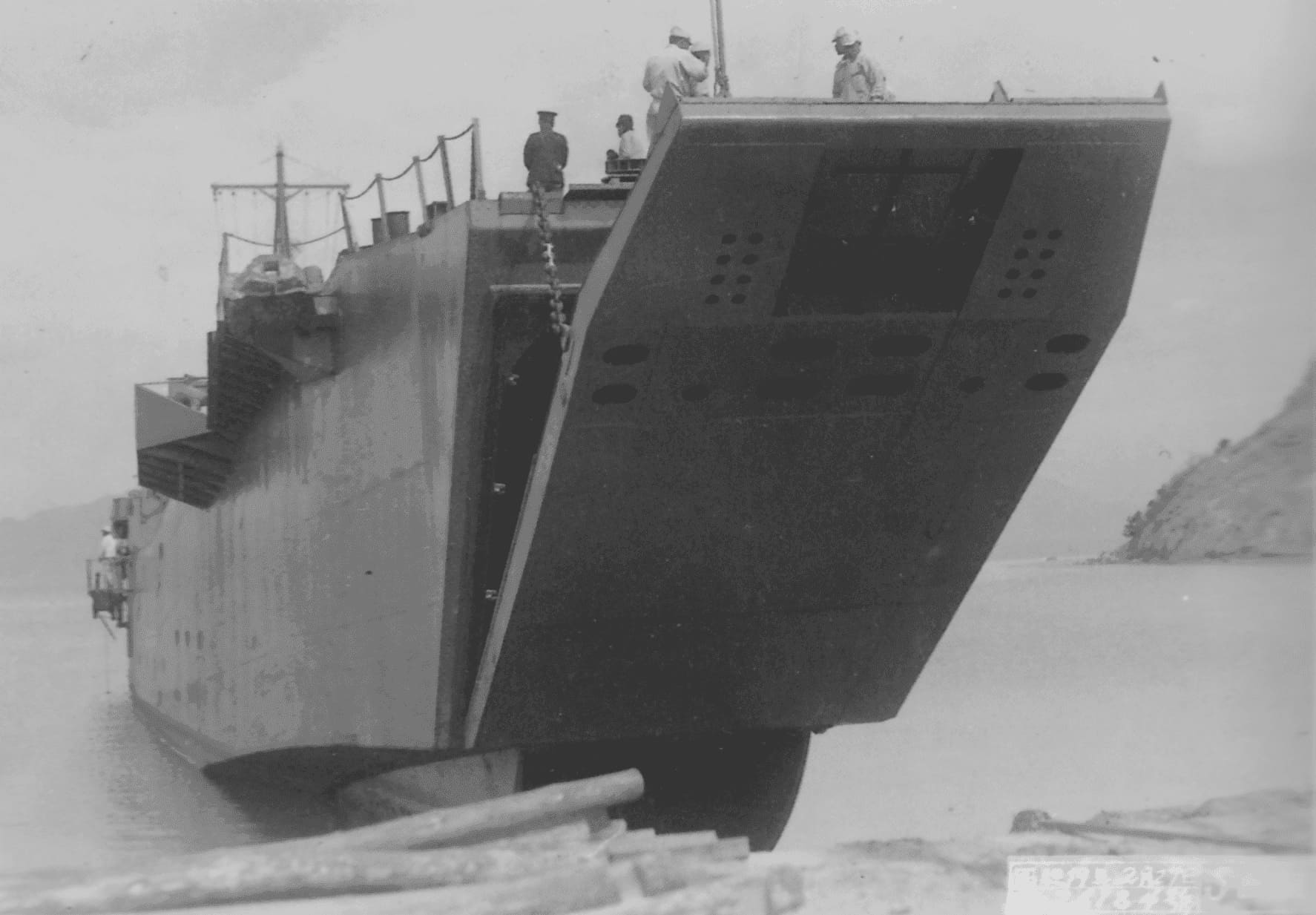

写真の通り、艦首が面です。

船の設計では水の抵抗を受けやすい面を採用するなんて以ての外、当然凌波性も悪く、船の構造としては全くあり得ない、考えられないものでした。

他にも艦首から艦橋までがめちゃくちゃ離れていて、まるで主砲を積んでいない「大和型」のようです。

この船の写真を戦争前の平和な時代の人に見てもらったとして、どれだけの人が設計の意図を理解できるか。

それぐらいこれまでの船は奇怪千万な船でした。

もちろんこの設計にはちゃんと意味があります。

まず、ブロック工法を用いる上で非常に有効であること。

ブロック工法は設計が簡易であればあるほど効果を発揮し、その最たる例が曲線をなくすことです。

設計上この船は特に艦首は角型にならざるを得ません。

航洋性を捨てた設計であるのであれば、徹底した工期短縮を図るのが当然でした。

ただし、こんなカクカクした船型であっても速度低下はほとんどないという実験結果が出ており、スコールでもない限り穏やかな海である南方海域には適した設計でした。

「二等輸送艦」は大きく3つのブロックに分かれ、ドックの1つの船台で2隻分のブロックを建造。

1つが終わればそれを搬出後、後ろのブロックを前に寄せ、そこに新しくブロックを建造するという方式を採用しています。

こうすれば各船台が行う作業は統一されて効率化が図れるからです。

そしてこの設計のもう1つの理由が、「二等輸送艦」の存在意義とも言える揚陸方法です。

日本の揚陸艦の歴史は陸軍から始まっており、輸送研究含めて海軍は後発です。

海軍でも多数使われている【大発】ですが、これはもともと陸軍が開発したもので、研究の結果、【大発】をそのまま砂浜などに突っ込ませ、その後起倒式を採用している艇首を歩板として兵士や物資を速やかに揚陸させる方法が編み出されました。

この小型揚陸艇の開発は画期的なもので、「日華事変」時に使われた【大発】を米英は急いで研究して自国の揚陸艇の開発を行ったほどです。

その後も引き続き陸軍は揚陸船艇の研究を怠らず、やがては【特種揚陸艦 神州丸】【あきつ丸】などを生み出すわけですが、それと同時に【大発】をさらに大型化し、航洋性を持った船舶の開発を続けていました。

その完成型を【SS艇】(現在では【機動艇】という分類もされます)と呼び、こちらは船首は曲線を描き、【大発】同様に擱座させた後、両扉型となっている艇首を開いて兵士や戦車などの兵器を揚陸するという構造でした。

これを陸軍が研究開発しているのですから驚きです。

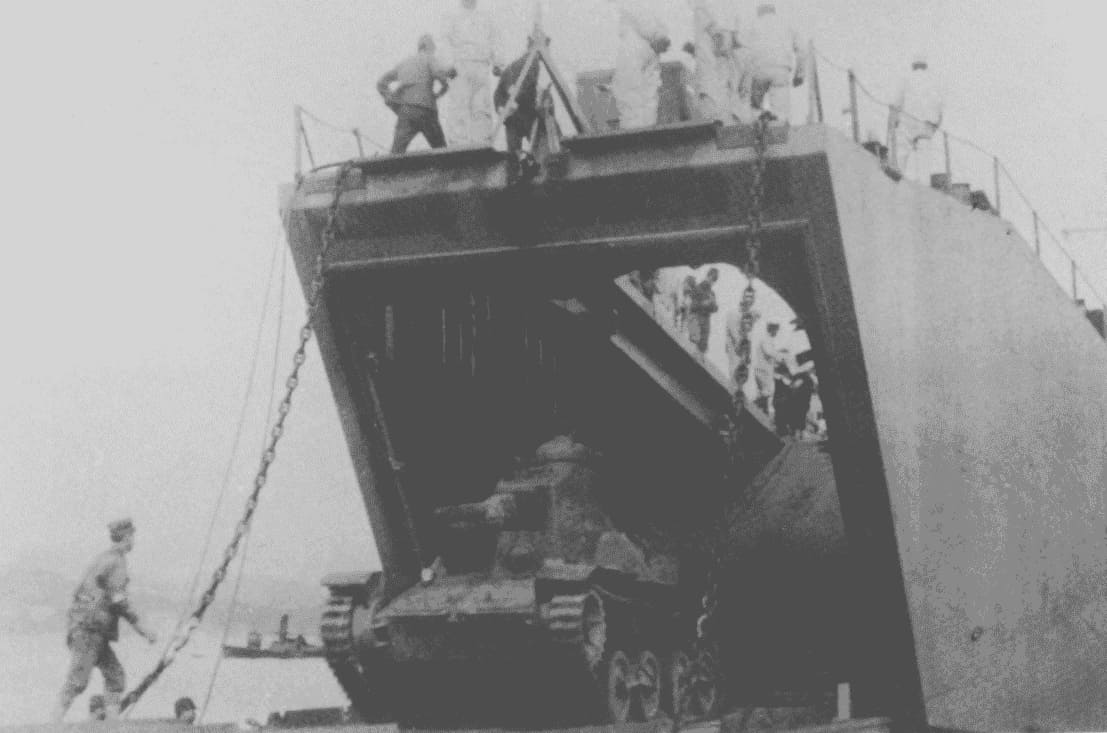

時同じくして設計が行われていた「二等輸送艦」ですが、役目はこの【SS艇】と同じです。

航洋性を持ちつつも【大発】のように直接揚陸できる船をどうしたら作れるか。

その答えとなったのが、【SS艇】の両扉方式に対する起倒式です。

つまり、「二等輸送艦」は【大発】を大型艦へ進化させたような船でした。

船の構造だけでいえば、凌波性が考量された艇首構造の【SS艇】のほうが優れています。

しかし両扉式の問題は揚陸のための歩板の準備でした。

そのために別で電動折り畳み式の歩板が用意されたようですが、これも数秒でできるわけではないので揚陸の時間という面で問題が残ります。

一方「二等輸送艦」はこの艦首がそのまま歩板代わりになる上に非常に長く丈夫なので、揚陸の安全性や速度では【SS艇】に勝っていました。

つまり「二等輸送艦」は、航行時の速度低下や凌波性の悪化を妥協し、大量に大型兵器をスムーズに揚陸させることを優先した船と言えます。

この設計の大きな問題点は浸水でした。

入り口がパックリ開く形のこの船だと、万が一艦首の歩板が破られたり、事故で開いたままになってしまうと、低い位置にある戦車庫に海水が入り込んできます。

一応戦車昇降口の扉が閉まることである程度の浸水対策にはなりますが、構造的な問題は解消されません。

しかしこれを解消するには戦車庫を水線上に設けなければならず、そうすると船が大型化し量産にも向きませんので、これはやむを得ない設計でした。[2-P369]

なお、構造は他にも【大発】に影響を受けている部分があって、例えば艦首の底は【大発】と同じようにW型になっています。

これはできるだけ水平に擱座させるための構造で、これがなければちょっと煽られると艦が傾いたまま擱座してしまいます。

これは建造関係者たちは「下駄」とか「橇」と呼んでいました。[2-P367]

また、錨が艦尾に備えられているのも【大発】と同じです。

錨を降ろしながら砂浜に突っ込むと、錨は少し船に引っ張られて陸側に傾きます。

そして離岸する際は錨を巻き取れば、自動的に錨に引っ張られて船が陸から離れていくというわけです。

離岸対策としては、他に艦首と艦尾にバラストタンクがあり、離岸時は艦首のタンクを空にして艦尾のタンクに海水を入れると艦首が浮かび、突き刺さった艦首底部が持ち上がるようになります。

しかしこの設計の元になったのは【大発】だけではありません。

お隣り陸軍の研究資料ではなく、物凄い迂回をして海軍にもたらされます。

まず、【大発】が米英の揚陸艇、揚陸艦研究の元になったことは前述しました。

それはやがて「中型揚陸艦(LMS)」や「戦車揚陸艦(LST)」となって太平洋戦争や第二次世界大戦でことごとく運用されるのですが、海軍はこの時この揚陸艦というシステムを感知しておらず、【大発】系統だけだと思っていました。

「ガダルカナル島の戦い」が行われているころ、遠くアフリカでは「トーチ作戦(北アフリカへの上陸作戦)」が実施されていて、この上陸作戦に「LMS、LST」が使われました。

北アフリカ戦線で戦っていたドイツは、この戦いの中で「戦車揚陸艇(LCT)」の図面を入手し、アメリカの新しい船舶の情報を得ます。

やがてこの図面が昭和18年/1943年に海軍にもたらされ、ようやく海軍の元に揚陸艦についての情報が舞い込んだのです。

事実、「LCT」の概要は「二等輸送艦」そのものです。

当時輸送艦について研究検討中だった海軍にとってこの図面は正に天祐でした。

お隣りさんが似たの持ってるのに。

全体図は艦政本部で行われましたが、実験や試験などを考えると呉が立地上適しているということでほとんどは呉海軍工廠に一任されました。

同時に量産に向けて民間造船所にも協力を要請しています。

またブロック工法による最適なブロックの分割、作業の合理化単純化を図るために、実寸大の模型をそれぞれ作っています。

民間の造船所でも難なく造れる設計であり手順でなければとても量産なんてできないので、この模型を使って今でいうマニュアルを作成するわけです。

「二等輸送艦」の模型は向島造船所のそばにあるさつまいも畑に建設されたそうです。[2-P367]

「二等輸送艦」は「LCT」の図面とすでにある【大発】の設計をもとに急いで図案がまとめられます。

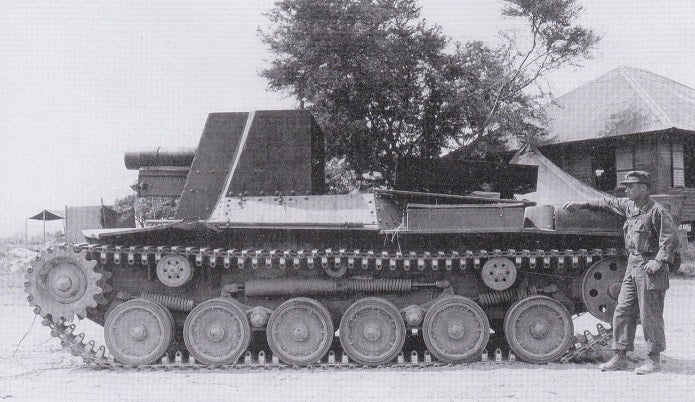

搭載数は【九五式軽戦車】14台、サイズが嵩張る「特二式内火艇」の場合は半分の7台でした。

また【九七式中戦車】だと9台が搭載可能でした。

戦車は甲板上と格納庫に入れられており、甲板から格納庫を通って艦首、揚陸となります。

この設計がよく考えられていて、格納庫の扉は斜め上向きに閉じられています。

そしてこの扉は上甲板へと通じています。

つまり、扉は格納庫へ通じるスロープを兼用しており、格納庫から車両が出ている時はこのスロープが格納庫に通じていないので、ぶつかる心配がありません。

| 二等輸送艦に搭載可能な戦車数 |

| 戦車種類 | 上甲板 | 船 艙 | 合 計 |

| 特二式内火艇 | 4輌 | 3輌 | 7輌 |

| 特三式内火艇 | 3輌 | 2輌 | 5輌 |

| 特四式内火艇 | 2~3輌 | 2輌 | 4~5輌 |

| 九七式中戦車 | 4輌 | 5輌 | 9輌 |

| 九五式軽戦車 | 8輌 | 6輌 | 14輌 |

この他にもブルドーザーやトラクターなどの重機の搭載が可能です。

揚陸速度は浮舟を外した状態の「特二式内火艇」14台をわずか8分で達成し、すこぶる良好な結果でした。

濡れているときも、戦車の場合は履帯に滑り止め金具があるので問題なく、トラックなどタイヤの車両であっても棕櫚の筵を敷くことで安全に進めることが確認されています。[2-P370]

さらに特殊な用法として、「特二式内火艇」「特三式内火艇」を水上から発進させる実験にも成功しています。[1-P162]

ただし逆の水上からの収容はできません。

出典:『続・鳶色の襟章』

もちろんこの構造ですから航行は大変です。

速度は「一等輸送艦」が22ノットに対してこちらは13ないし16ノット(理由は後述)。

さらにこの船体だと波に弱いため、荒天だと出撃もままなりません。

運用に制限があるのがこの船の最大の問題でしたが、使う場所は南方に限られていたので許容されました。

この設計では北や寒い時期の日本海を進むことは厳禁です。

あと、サイズはこの艦首ですから大型に見えますが、じつは「一等輸送艦」のほうがずっと大きいです。

装備は7.6cm単装高角砲1門と25mm三連装機銃2基。

強行輸送を目指す割にはずいぶん貧弱ですが、あとあと機銃は増備されていき、「マリアナ沖海戦」後は計21挺まで増えています。

爆雷は最初は搭載されていませんでしたが、すぐに投下台6基と共に12個装備されることになりました。

こうして船の形状かくあるべきという概念をぶち壊して誕生した「二等輸送艦」は早速量産が始まります。

事前の計画は間違っておらず、ブロック工法での短工期は3~4か月での竣工という答えを出してくれました。

日立造船向島造船所では、第1船が117日で完成したものが、第4船では半分近い68日で完成、第6船で工数は最初の半分にまで減り、最も短い建造期間は60日でした。[1-P164]

十分な量産速度で、終戦までに75隻が起工、未成は6隻でした。

さてこの「二等輸送艦」ですが、初期型6隻だけがタービンではなくディーゼル機関を搭載しています。

これは搭載予定だったホ号艦本式ボイラーの製造がこの「二等輸送艦」竣工に間に合わず、やむを得ず駆潜特務艇で使われている中速400馬力ディーゼルで間に合わせることになったためです。

ディーゼル艦となったのは【第百一号、第百二号、第百二十七号、第百二十八号、第百四十九号、第百五十号】の6隻です。

最初の6隻というのにずいぶん番号が飛び飛びなのですが、これはこの付番条件にからくりがあります。

「二等輸送艦」は大阪造船所、川南工業浦崎造船所、佐世保海軍工廠、日立造船向島工場、佐野安船渠の5ヶ所で建造されました。

付番はこの5つの造船所ごとに分けられており、この場合【101、102】は大阪、【127、128】は川南、【149、150】は日立担当でした。

付番の基準はあるにはあるのですが、ところどころに佐世保が混じったりだいぶ飛んでまた大阪と例外が多いのでここでは述べません。

こうして最初の6隻は低出力ディーゼル3基3軸を機関とすることになり、煙突はあるにはありますが、場所も形状も変わっており煙はほぼ出ません。

速度は13.4ノットとさらに遅くなってしまいましたが、その分航続距離は非常に長くなっており、またボイラーが不要な分搭載量も30t多い250tとなっています。

そしてこの後の船が計画通りタービン搭載の「二等輸送艦」となっています。

ただし、昭和20年/1945年以降起工の「二等輸送艦」は石油枯渇の影響で石炭専焼缶に変更されており、そのため煙突は排煙の量の影響から従来よりも長くなっています。

この「二等輸送艦」は前述の【SS艇】と類似していたことから、陸軍にも移管、運用されています。

「二等輸送艦」は【SS艇】よりも早く建造でき、また速度も速いため、陸軍としても【SS艇】にこだわらず、その資材を海軍に供給してその代わりに「二等輸送艦」を貸してもらう形で折り合いがつきました。

陸軍には最大35隻の「二等輸送艦」が移管され、それらは【SB(D)艇、SB(T)艇】と呼ばれました。

Sは戦車のS、Bは海軍を表し、Dはディーゼル、Tはタービンを示しています。

ちなみに【SS艇】はS戦車母船(S小型)のSSと言われています。

しかしタービンを使う機会がまずない陸軍は(戦車はディーゼルエンジン)、このタービン機関に結構手を焼いたそうで、思うように使えなかった一面もありました。

ところが陸軍は途中で13隻の【SB艇】を海軍に返却しています。

実は陸軍は戦況が進むにつれてこの大型の輸送艦よりも、現地で何にでも使える【大発】の量産にもっと力を注ぐようになったのです。

作戦でも【SS艇、SB艇】の代わりに【大発】が多用されることが増えてきて、結局陸軍では期待通りの働きを見せることができませんでした。

ですが期待通りの働きができなかったのは海軍も同じです。

すでに船の性能云々の次元ではなくなっていたからです。

当初はトラック島など制空権、制海権が保てている場所への輸送用だったのですが、そんな場所はもうほとんどありません。

行くところ全てが敵の監視下にあるわけですから、「一等輸送艦」ともども敵本陣にほぼ丸腰で突っ込むようなものでした。

空襲に耐えきれる装備もないですし、機銃を増設したところで敵数機ならともかくこの頃は数十機でどんどん襲ってきます。

操艦が難しい「二等輸送艦」は「一等輸送艦」よりもさらに危険だったでしょうし、実際激戦地に飛び込んでは沈没を繰り返すばかりでした。

もちろん輸送に成功した例も多々あり、実際の功績は絶大なものであったことは確かです。

ですが成功するかしないかは運次第という作戦に身を投じたのは、「一等輸送艦」含め予備士官や予備少尉といった、兵のいろはもほとんどしらないままちょっと講習を受けただけの若者です。

人材不足の中で海軍はちょっとでも船をかじったことがあるものをどんどん引っ張り込み、そしてお国のためと最も危険な任務を背負わせていったのです。

参照資料(把握しているものに限る)