| 起工日 | 昭和12年/1937年11月4日 |

| 進水日 | 昭和15年/1940年8月8日 |

| 竣工日 | 昭和16年/1941年12月16日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和20年/1945年4月7日 |

| (坊ノ岬沖海戦) | |

| 建 造 | 呉海軍工廠 |

| 基準排水量 | 64,000t |

| 全 長 | 263.00m |

| 水線下幅 | 38.9m |

| 最大速度 | 27.0ノット |

| 航続距離 | 16ノット:7,200海里 |

| 馬 力 | 150,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和16年/1941年(竣工時) |

| 主 砲 | 45口径46cm三連装砲 3基9門 |

| 副砲・備砲 | 60口径15.5cm三連装砲 4基12門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 6基12門 | |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 8基24挺 |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 12基 |

| 艦本式ギアード・タービン 8基4軸 | |

| その他 | 水上機 6機(射出機 2基) |

| 最終時 |

| 主 砲 | 45口径46cm三連装砲 3基9門 |

| 副砲・備砲 | 60口径15.5cm三連装砲 2基6門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 12基24門 | |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 52基156挺 |

| 25mm単装機銃 6基6挺 | |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 12基 |

| 艦本式ギアード・タービン 8基4軸 | |

| その他 | 水上機 6機(射出機 2基) |

頂点にして終点 世界最大の戦艦大和の悲しい生涯

【大和】は昭和17年/1942年2月12日に連合艦隊旗艦に就任します。

【長門】までのパゴダマストに押し込められた施設から、ちゃんと現代の戦闘に適した艦橋となった【大和】は大変快適なものでした。

しかしこの快適過ぎる船は、戦艦は航空機で落とすことができることが実証された以上、「こんなに莫大な費用をかけた、国の威信をかけた【大和】をそうやすやすと沈めさせる訳にはいかない。」という理由で、思い切った出撃が躊躇され、ほとんど表舞台に立つことがありませんでした。

最初の戦闘となった「ミッドウェー海戦」では、高速戦艦である【榛名】【霧島】が空母の護衛について前衛にありました。

一方【大和】は他の低速戦艦と一緒に遥か後方を進んでおり、空母3隻が次々と火だるまになり、【飛龍】だけが一矢報いんと戦い続けている中でも何もできませんでした。

この時はまだ空母は露払い、戦艦が主役という考え方ではありましたが、結局戦艦が主力部隊であるという考えは、「レイテ沖海戦」のように空母を切り離すことになるまで遂に覆されることはありませんでした。

「ミッドウェー海戦」で大敗を喫した海軍ですが、くよくよしている暇はなく、国内では建艦計画の大幅な見直しを、現場ではガダルカナル島に飛行場を増設してソロモン諸島の防波堤にすべく奮闘が続いていました。

ところがその完成間近の飛行場がアメリカに搔っ攫われてしまい、一夜にして敵の反撃の拠点に成り代わってしまったのです。

ここから「ガダルカナル島の戦い」が始まり、【大和】は支援のために8月17日に【春日丸】らとともに柱島からトラック島に向けて出撃しました。

27日に道中で【春日丸】はラバウルへの輸送を急ぐために【曙】とともに分離。

【大和】らは翌28日にトラック島の目前までやってきました。

ところが入港直前に【大和】に対して魚雷が飛び込んできました。

一際巨大な何かを発見したのは【米ガトー級潜水艦 フライングフィッシュ】で、4本放った魚雷の撃ち3本が【大和】に向かってぐんぐん迫っていきました。

ですが幸運なことに2本の魚雷が早爆し、もう1本は回避できたため、【大和】に被害はありませんでした。

すぐさま日本は反撃に出ます。

【大和】の【零式水上偵察機】と【潮】【漣】が【フライングフィッシュ】に猛攻を加え、【フライングフィッシュ】は慌てて潜航し、逃げ出していきました。

撃沈はできませんでしたが、【大和】は無事にトラック島にたどり着きました。

が、【大和】の活躍はここまででした。

トラック島に来たはいいものの、ついにここから南下することはなく、連合艦隊旗艦として本土よりは近い場所から作戦を指揮するだけの存在となってしまいました。

「ガダルカナル島の戦い」は敵に制空権を奪われているため、戦艦どころか全ての艦艇が常に危険にさらされて行動を強いられます。

それを打破するためにはヘンダーソン飛行場を奪還もしくは再起不能になるまで破壊するほかありません。

アメリカは地理的な優位は獲得しましたが、戦力的にはまだギリギリの状態で、輸送がひっきりなしに行われていました。

アメリカの余裕がないうちにこちらが戦況を挽回しなければならなかったのに、ラバウルからの渡洋攻撃に頼るばかりで空母は出ず、「金剛型」の艦砲射撃だけが唯一そこそこの成果をあげている作戦でした。

あとは夜な夜な鼠輸送を高頻度で実施するしかなく、陸軍は敵との戦いよりも飢えと病との戦いに敗れていくものが続出しました。

【大和】が出ていけば何とかなった、という戦いではないかもしれません。

しかしアメリカは同等の速度の「ノースカロライナ級」や「サウスダコタ級」が戦場に現れ、「第三次ソロモン海戦」のような砲撃戦も繰り広げられました。

例え1回の機会であったとしても、【大和】があの戦いに参加していれば、敵戦艦にも相応の打撃があったことは言うまでもないでしょう。

結局「ガダルカナル島の戦い」は大量の犠牲を払いながらも遂に敗北し、翌年から撤退作戦が開始されました。

昭和18年/1943年2月11日、艦橋内部が【大和】より改善されている【武蔵】に連合艦隊旗艦が変更されます。

3月末には【飛鷹、隼鷹】の急降下爆撃の標的艦となり、4月18日にはトラック島で砲撃訓練を実施。

【大和】含め「金剛型」以外の戦艦は実戦経験がないため、練度を維持ないし底上げするのは大変な苦労があったと思われます。

5月8日、【大和】は護衛を伴って本土へ帰還。

この時本土で2隻は21号対空電探と22号対水上電探を搭載し、また対空兵装も増強されています。

ですが強化されてからもその力を発揮することはありません。

8月16日に呉を出撃した【大和】【長門】【扶桑】とその護衛達でしたが、戦艦勢は再びトラック島にどっかと腰を据えてしまい、日々命がけの戦いを繰り広げている駆逐艦や巡洋艦の助けになることはありませんでした。

傷を負って撤退してきた船達は、船が修理されている間に【大和】の風呂に入ったりと全く違う形で乗組員に貢献していました。

激闘による疲れを癒すためのような存在となった、豪華な内装を持つ【大和】は、いつしか「大和ホテル」と揶揄されるようになります。

人事異動だけはしっかり行われますが、世界最大の戦艦での勤務という誉にもかかわらず、あまりに退屈で、国家のために全く働くことができない【大和】勤務に嫌気がさす者も多かったと言います。

12月になって【大和】に出撃任務が下されました。

しかし巨大な主砲を放つための出撃ではなく、ニューアイルランド島への「戊号輸送」に使われるというのです。

46cm砲9門を搭載した【大和】が、独立混成第一連隊を運ぶ輸送船として使われることを、皆はどう見ていたのでしょうか。

その連隊を乗せた【大和】は、25日にトラック島まで約280kmという距離で【米バラオ級潜水艦 スケート】の雷撃を右舷3番砲塔付近に受けています。

ですがこんなとんでも戦艦ですから、乗員は誰もその衝撃に気付かなかったようで、不意に連隊兵だけが衝撃に驚いたと言います。

船に慣れている人間にとっては、単なる揺れとほとんど違いのない程の衝撃だったのでしょう。

ですが衝撃は感じなくても被害はあるわけで、何故か徐々に傾斜し始めた【大和】は左舷に700tの注水を行って傾斜回復をしております。

速度も幾分落ちましたが、それでも20ノットで無事にトラック島に到着しています。

トラックに到着後、【大和】は【明石】に対して浸水の原因究明を求めます。

そして潜水調査を行ったことで初めて浸水の原因が魚雷であったことに気付いたのです。

しかもこの時の浸水の被害は3,000tと凄まじいもので、【大和】の頑丈さと弱点の両方が露呈する事態となりました。

この大量浸水の原因の詳細については長くなるのでこちらでご確認ください。

【大和】は損傷を修理するため昭和19年/1944年1月10日にトラック島を発って本土へ帰投。

浸水拡大の原因は調査により明らかではあったのですが、それは構造的な問題だったため改善するのが大変困難でした。

結局弱点は弱点のまま放置され、ちょっと補強するだけの処置に留まっています。

「大和型」は浸水が増えても耐え抜く設計の為、この問題を放置したことがのちの2隻の最期を早めた可能性は十分考えられます。

本土にいる間に両舷の無用な副砲を撤去し、また高角砲と機銃が増備されました。

5月1日に【大和】はリンガ泊地に到着。

この時アメリカはマリアナやサイパンを奪取するために戦力を集中させつつあり、絶対国防圏となっているサイパン防衛の為に国内では議論が紛糾していました。

「あ号作戦」が立案されるものの、その作戦の元となる「新Z号作戦」が「海軍乙事件」によってアメリカ側に流出しており、日本は完全に後手に回った上、敵の侵攻もどこを目標にするか判断できずに頭を抱えていました。

そんな中でアメリカは27日にビアク島に侵攻を開始。

日本はビアクを捨てており、またマリアナ侵攻もそれほど近々にはないだろうと判断していたため、全てが真逆の結果となってしまいます。

ビアク侵攻に伴って日本は急遽ビアク島への逆上陸と敵艦隊の撃退を実施するために「渾作戦」を発動しました。

しかし第一次、第二次は共に失敗に終わり、第三次は敵艦隊の撃退と機動部隊を誘きだすために【大和、武蔵】までもが出撃。

遂に戦いの時か!?と思われたのですが、逆に日本は敵機動部隊に誘きだされてしまいます。

アメリカがマリアナに向かって11日に空襲を開始。

さらに15日にはサイパン島にも上陸し、日本は遅れをとるまいと「あ号作戦」を発動させて大艦隊を出撃させました。

そして19日、両国の機動部隊は「マリアナ沖海戦」で激突。

日本は数でも劣る上、かつて雲泥の差であったパイロットの腕も劇的に落ちていました。

加えて敵側は分厚い防空網を展開しており、たとえ戦闘機を突破しても無限の槍に突き刺されて次々と墜落していきました。

日本の機動部隊は、少ない直掩機で母艦を守ろうにも多勢に無勢で苦戦を強いられます。

そんな中に機動部隊の足元には【米ガトー級潜水艦 アルバコア、カヴァラ】が忍び寄り、この2隻の雷撃に端を発して【大鳳】と【翔鶴】が沈没してしまいます。

翌日には撤退中に【飛鷹】が捕まって空襲に合い、さらに潜水艦からと思われる魚雷も受けて沈没。

日本は再び機動部隊同士の対決で完敗し、太平洋海戦は絶望的な局面に陥ります。

【大和】はこの戦いで初めて46cm砲を27発放っていますが、全て対空弾である三式弾です。

しかも27発ということは、各砲いずれも3回ずつの砲撃の計算ですから、何とも寂しい攻撃でした。

| 昭和19年/1944年7月14日時点の兵装 |

| 主 砲 | 45口径46cm三連装砲 3基9門 |

| 副砲・備砲 | 60口径15.5cm三連装砲 2基6門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 12基24門 | |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 29基87挺 |

| 25mm単装機銃 26基26挺 | |

| 13mm単装機銃 2基4挺 | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

| 22号対水上電探 2基 | |

| 13号対空電探 2基 |

出典:[海軍艦艇史]1 戦艦・巡洋戦艦 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1974年

(ここからは手付かずのため内容が一気に薄くなります。)

続いて悪夢の「レイテ沖海戦」では、早々にパラワン水道で潜水艦の襲撃を受け、旗艦【愛宕】と【摩耶】が潜水艦の雷撃により沈没、翌日には【武蔵】が海戦史上最大の猛攻を受け、シブヤン海に沈んでいきます。

さらに翌日、サマール島沖に割拠する米護衛空母艦隊を確認した【大和】は、ついにその46cm三連装砲の威力を発揮することになります。

「サマール沖海戦」の勃発です。

【大和】の砲撃を皮切りに、主力部隊の突撃が開始されましたが、結果として【大和】は大した戦果を上げることはできませんでした。

逆に敵の魚雷に左右を挟まれ、魚雷の射程距離が切れて沈んでいくまで延々戦地と逆方向へ逃げざるを得なくなるということもあり、散々な結果となっています。

【武蔵】の沈没は衝撃的でした。

不沈艦と名高い「大和型」の一方が、遂に敵機によって沈んでいったのです(海軍内で不沈艦という言葉自体は結構安売りされていました)。

【大和】も沈むのでは、という不穏な空気がいつしか取り巻くようになりました。

そして、「レイテ沖海戦」によって帝国海軍は壊滅状態となった今、もはや特攻しかないと判断され、【大和】は「一億総特攻の魁となっていただきたい」という言葉の下、「坊ノ岬沖海戦」へと挑むことになりました。

艦隊には、帝国海軍随一の武勲艦【雪風】【初霜】も含まれていました。

【大和】は残り少ない燃料を積み込み、一同を率います(搭載された燃料の量は結構いろんな証言があり、一時は片道の燃料しか搭載されてなかったというのが広く浸透している認識でした)。

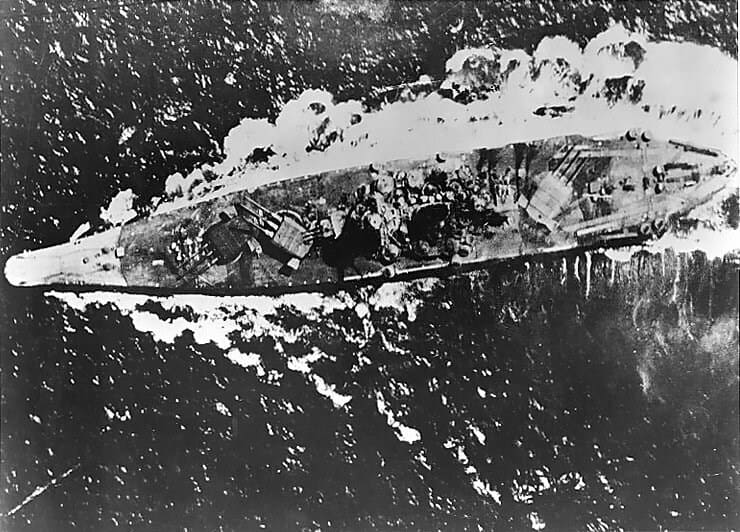

昭和20年/1945年4月7日、【大和】はアメリカ軍の爆撃機による爆撃によって遂に被弾、火災が発生し、その火災は沈没まで消火されることはありませんでした。

休む間もなくアメリカ軍の波状攻撃は続き、空からは爆撃、水中からは雷撃が【大和】を襲います。

護衛の駆逐艦や最後の第二水雷戦隊旗艦の【矢矧】が、空襲によって沈んでいきます。

そして、いくら強固な【大和】とはいえ、爆発による煙で視界は歪み、四方から放たれる魚雷は進路を塞ぎ、徐々に【大和】の船体は左へ傾いていきます。

それを見たアメリカ軍は左舷への集中雷撃に徹し(偶然との意見も多いです)、ついに注水でも傾斜回復がかなわない事態に陥ります。

そしてついに午後2時23分、【大和】は左へ横転し、弾薬庫の爆発による高さ6千メートルの巨大なキノコ雲を発生させながら、坊ノ岬沖に沈んでいったのです。

この戦いには、アメリカ軍はのべ11隻もの空母をつぎ込み、また攻撃もほとんどが【大和】へ向けられていました。

いかに【大和】を沈めることが重要視されていたかがわかります。

【大和】の一生は、やはり他の戦艦同様、戦地においては誇らしいものではなかったかもしれません。

しかし戦後、その圧倒的なスケール、その強靭な船体、そして特攻の末に沈んでいった散り際等、多くの国民の心を掴みました。

戦中、国民に秘匿にされてきた存在は、戦後最も人気な戦艦へとのし上がり、今も日本のみならず、世界中にファンがいる戦艦となっています。