航空母艦

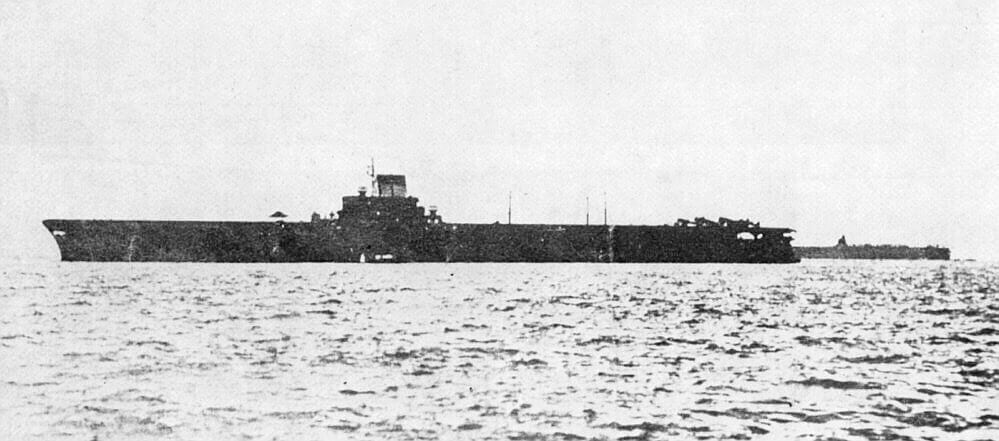

航空母艦マリアナ沖海戦

航空母艦

航空母艦瑞鶴【翔鶴型航空母艦 二番艦】その3

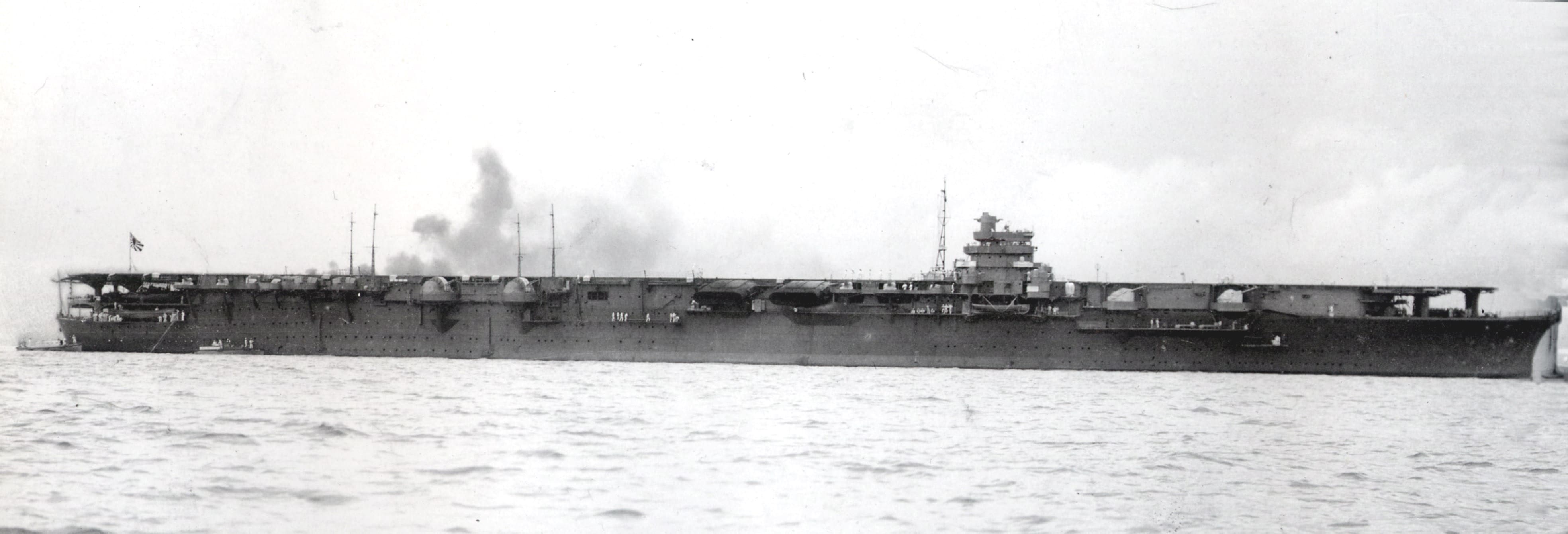

航空母艦

航空母艦瑞鶴【翔鶴型航空母艦 二番艦】その2

Zuikaku【Shokaku-class aircraft carrier Second】

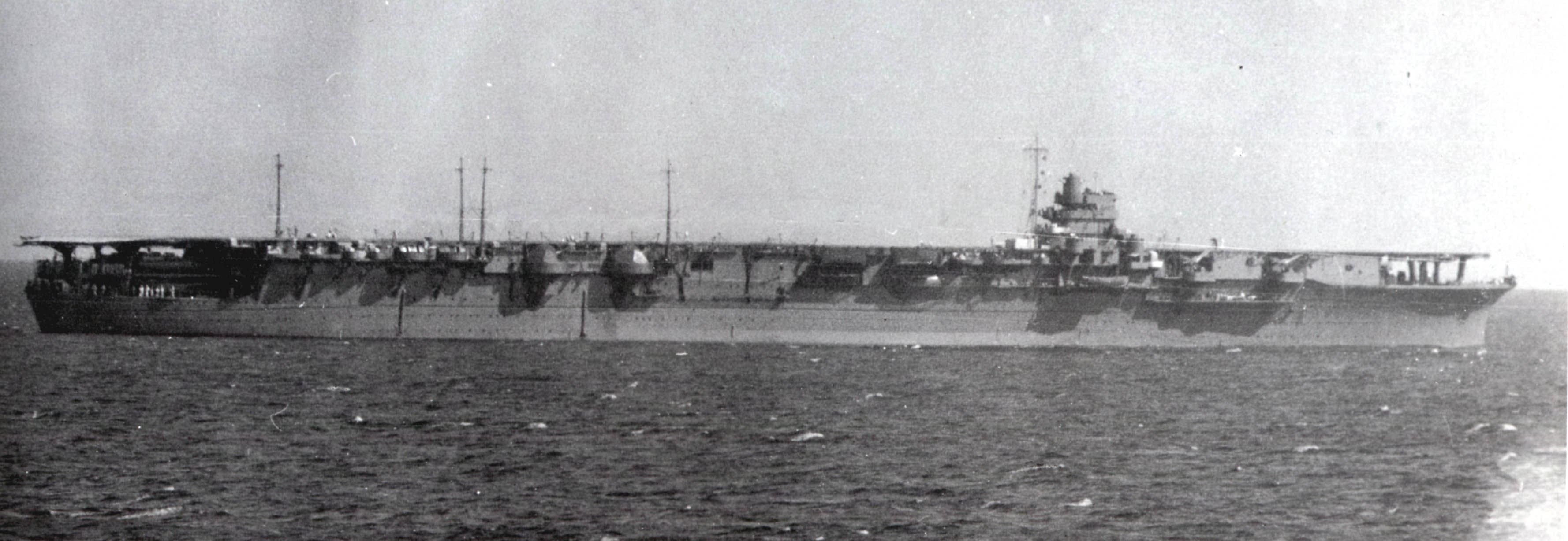

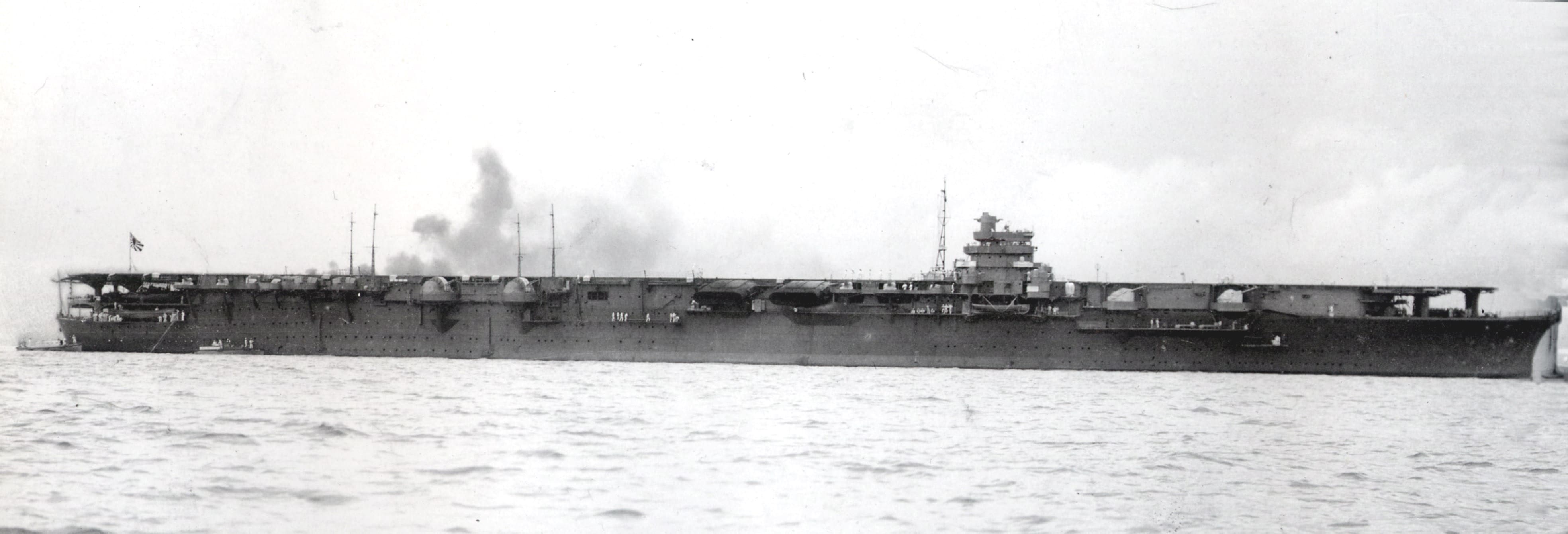

航空母艦

航空母艦翔鶴【翔鶴型航空母艦 一番艦】その4

Shokaku【Shokaku-class aircraft carrier First】

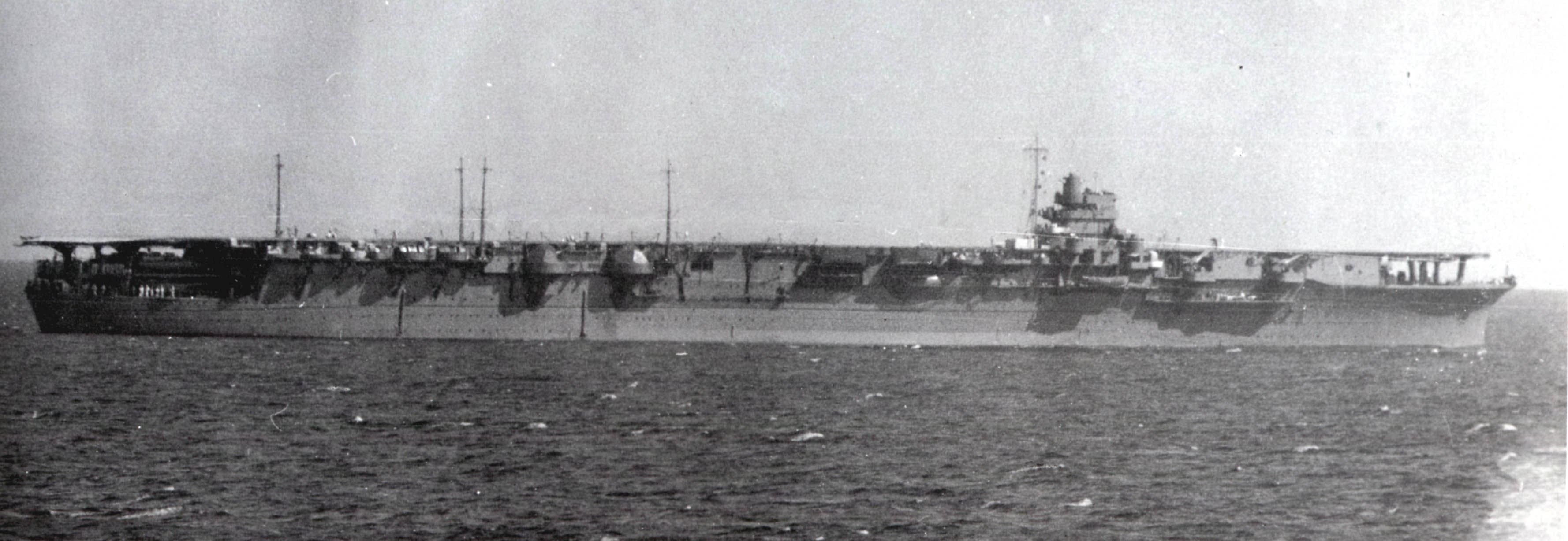

航空母艦

航空母艦翔鶴【翔鶴型航空母艦 一番艦】その3

Shokaku【Shokaku-class aircraft carrier First】

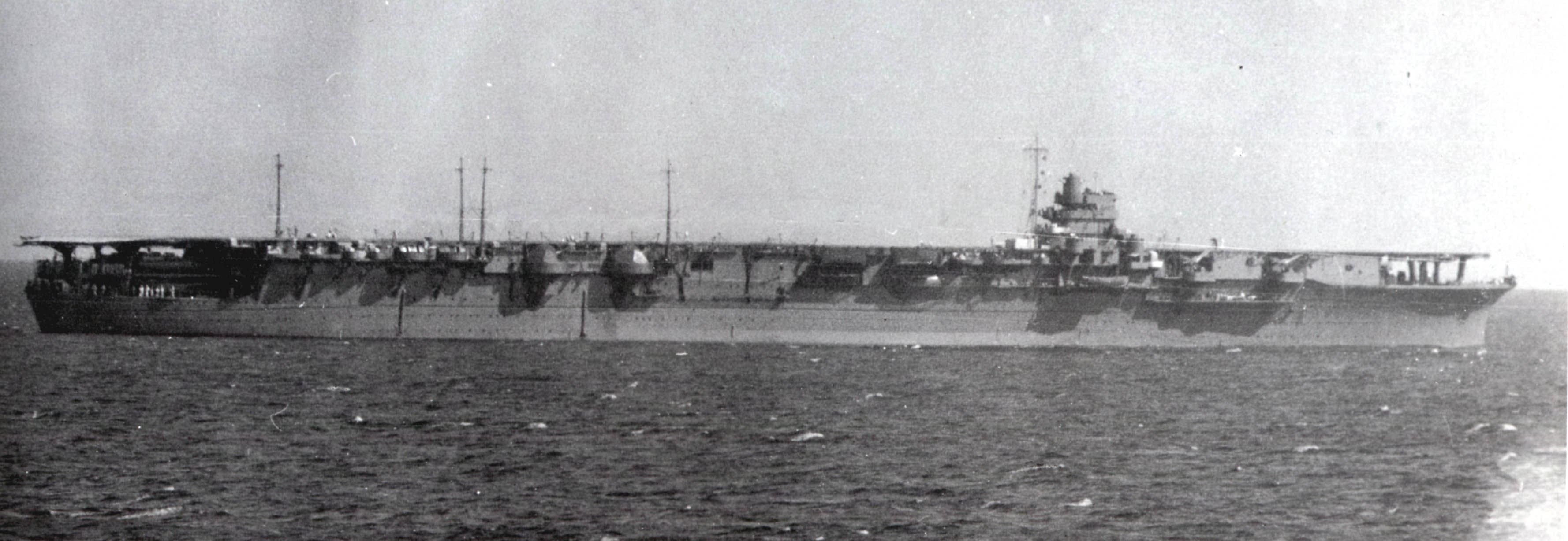

航空母艦

航空母艦翔鶴【翔鶴型航空母艦 一番艦】その2

Shokaku【Shokaku-class aircraft carrier First】

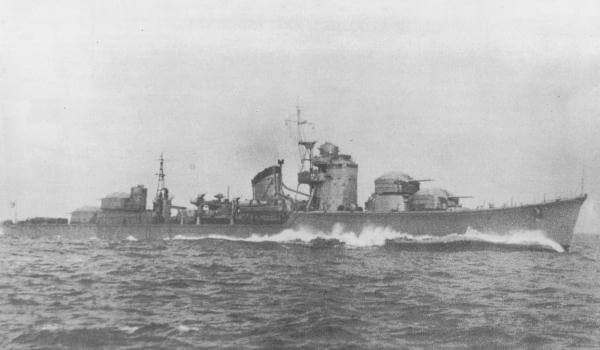

駆逐艦

駆逐艦初月【秋月型駆逐艦 四番艦】その2

Hatsuzuki【Akizuki-class destroyer】

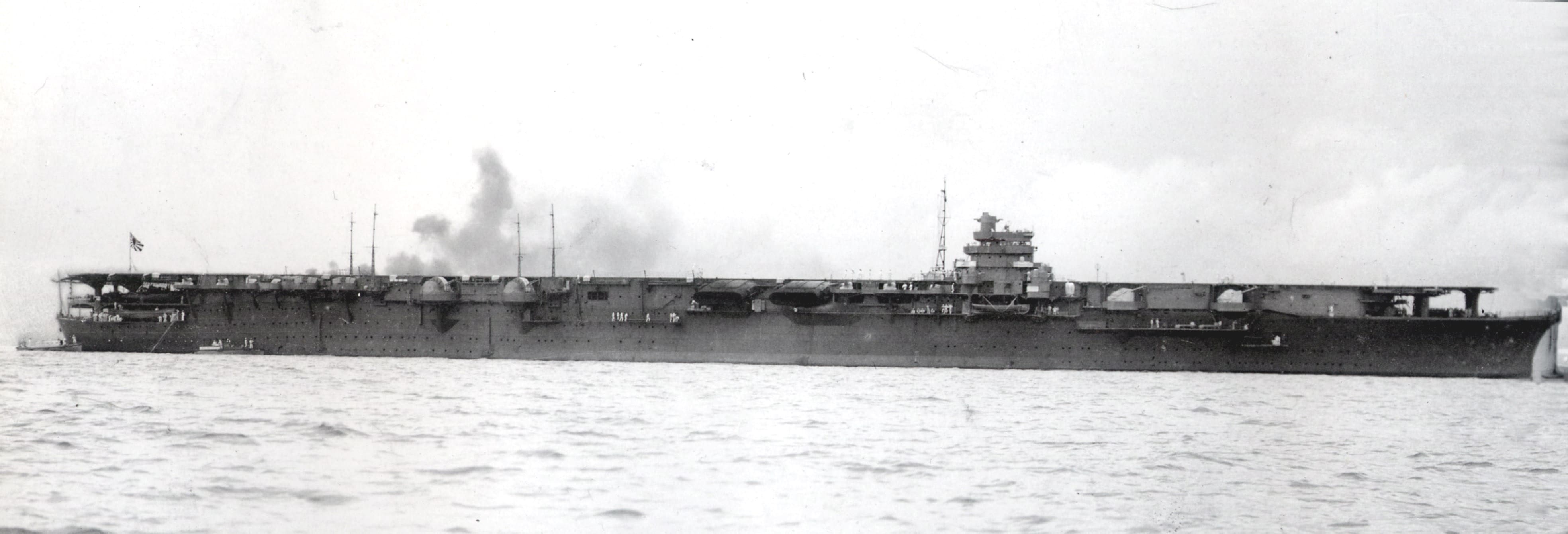

航空母艦

航空母艦大鳳【航空母艦】その2

Taiho【aircraft carrier】

駆逐艦

駆逐艦沖波【夕雲型駆逐艦 十四番艦】その2

Okinami【Yugumo-class destroyer】

駆逐艦

駆逐艦長波【夕雲型駆逐艦 四番艦】その3

Naganami【Yugumo-class destroyer】

駆逐艦

駆逐艦