| 起工日 | 昭和13年/1938年3月29日 |

| 進水日 | 昭和15年/1940年11月1日 |

| 竣工日 | 昭和17年/1942年8月5日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年10月24日 |

| (シブヤン海海戦) | |

| 建 造 | 三菱長崎造船所 |

| 基準排水量 | 64,000t |

| 全 長 | 263.00m |

| 水線下幅 | 38.9m |

| 最大速度 | 27.0ノット |

| 航続距離 | 16ノット:7,200海里 |

| 馬 力 | 150,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和17年/1942年(竣工時) |

| 主 砲 | 45口径46cm三連装砲 3基9門 |

| 副砲・備砲 | 60口径15.5cm三連装砲 4基12門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 6基12門 | |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 8基24挺 |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 12基 |

| 艦本式ギアード・タービン 8基4軸 | |

| その他 | 水上機 6機(射出機 2基) |

| 最終時(あ号作戦後) |

| 主 砲 | 45口径46cm三連装砲 3基9門 |

| 副砲・備砲 | 60口径15.5cm三連装砲 2基6門 |

| 40口径12.7cm連装高角砲 6基12門 | |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 35基105挺 |

| 25mm単装機銃 25挺 | |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 12cm28連装噴進砲 2基? | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 12基 |

| 艦本式ギアード・タービン 8基4軸 | |

| その他 | 水上機 6機(射出機 2基) |

不戦艦武蔵

【武蔵】の公試中に、大敗北の事実を隠すために幽閉されていた【赤城】の生存者が新たに乗組員として加わりました。

竣工後には「ガダルカナル島の戦い」が勃発したことで、機動性の高い艦艇が集中的に動員されたことから【武蔵】がすぐに出動することはありませんでした。

【武蔵】は柱島に残って猛烈な訓練を続け、そしてそのまま1942年が過ぎていきました。

この待機期間中の9月に、【武蔵】は21号対空電探を搭載した状態で射撃演習を行いました。

電探に関しては「ミッドウェー海戦」直前に【伊勢】【日向】で試験運用され、その後【翔鶴】を筆頭に徐々に搭載されていきましたが、初期の電探は衝撃に弱い上に部品の相性の良し悪しで性能が大きく変わる繊細なものでした。

電探を搭載した【武蔵】が射撃を行うと、艦橋トップの測距儀上にある21号電探ですら取り付け碍子に破損が見つかり、主砲の測距塔内の電探は衝撃でぐちゃぐちゃでした。[1-P181]

結局21号電探は電探全体の安定性のなさに加えて、大型、波長の長いメートル波を用いる電探という事で優先度が下がっていき、対空電探はより小型の13号に切り替わっていきます。

昭和18年/1943年1月18日、ついに【武蔵】は本土を離れてトラック島に進出。

【大和】から連合艦隊の旗艦を受け継いで、山本五十六連合艦隊司令長官(当時大将)が乗艦します。

【大和、武蔵】の、かつての戦艦大国であるイギリス、そして今相対するアメリカも到底保有できない超戦艦が2隻鎮座するトラック島は、大変平和なものでした。

艦内環境はまるでド田舎と大都市のような差、映画も見れるし演劇も見れる、日々の課業は大変ですが、それはどの船でも同じです。

ここではまるで、戦争は起こっていないかのようでした。

一方で戦況は全く改善の兆しがありません。

年明けとともに、大量の艦船と人命を失った地獄のガダルカナル島からの撤退が始まりました。

トラック島の空も、ガダルカナル島の空も、全く同じの真っ青なもの。

しかしガダルカナル島の海はトラック島のそれとは違い、黒くて赤い、海水以外の何かが染み込んだものでした。

戦艦の出番がないまま、月日が過ぎていきました。

ガダルカナル島から撤退した艦船はトラックやラバウル、本土を中心に引き揚げていきますが、しかし陸軍はニュージョージア島やサンタイサベル島といった、すぐ近くの島に引き揚げたにすぎません。

島々の戦いとなる以上、彼らの支援は欠かせないわけですから、舞台は変わっても機動性の高い船が引き続き最重要の存在でした。

つまり相変わらず戦艦の出番はなかったのです。

戦場から遠い存在の不沈艦は、俯瞰的に見ても主観的に見ても初陣を飾れないことに焦りがでてきました。

何しろ【武蔵】が初勤務の乗員は、開戦から1年が経過してもこの目で戦争の現実を見たことがありません。

あるとすれば、トラック島に引き揚げてきた傷付いた船と兵士たちだけ。

生き残りのものから、まるで終戦後の取材のような形で現実を伝え聞くことだけが、いま日本が戦争中であることを知ることができる方法でした。

管理する側としても、そんな彼らの士気を維持させること、また練度を高めることに頭を抱えていたことでしょう。

今後戦艦の出番は来るのだろうか、戦争が始まってこのかた、「大和型」はおろかかつてのビック7である「長門型」ですら腰を下ろしたままです。

すでに4隻の空母を失って半年以上が経過したにもかかわらず、その代わりにもならない戦艦の役割とは何なのか、そしてその敵空母たちに立ち向かうにはどうすればいいのか、有り余る時間が逆に、戦艦の肩身の狭さを物語っていました。

そんな中、「い号作戦」激励の為に4月3日にラバウルに発ち、その後ラバウルからショートランドへ向かう山本長官を乗せた【一式陸上攻撃機】が、暗号を解読したアメリカの【P-38】の襲撃によって撃墜されるという「海軍甲事件」が発生します。

4月18日のことでした。

これまで訓練こそ過激なものの穏やかな洋上ですごして映画を暢気に楽しんでいた面々にとって、これほどまでに戦争を実感する出来事はありません。

何しろ海軍実務部隊のトップであり、そして【武蔵】がトラック進出後に抱えていた山本長官が、一瞬のうちに命を落としたのです。

1ヶ月間はこの事実を秘匿し続けた上層部でしたが、特に住処であった【武蔵】の中では、そもそも戦死した18日の段階で、【武蔵】を出発してから2週間が過ぎていることから色んな噂が飛び交っていました。

特に噂されていた19日の帰還がならなかったことから、のっぴきならない事態が起こっていると、艦内はますます不安に陥りました。

【武蔵】が山本五十六戦死の訃報を初めて受け取ったのは、4月21日のことでした。

その後もこのことはトップシークレットとなり、大半の乗員は空のままの椅子を眺めるばかりでした。

4月23日に遺骨が【武蔵】に戻ってきました。

しかし長官室付近は見張りが立って立ち入り禁止となったほか、25日に古賀峯一大将が【武蔵】に乗艦した時から大将旗が再び翻ったことで、士官も徐々に事態を理解し始めました。

加えてこれだけの乗員がいるわけですから、「誰にも言っちゃいけないよ」とみんなが言いながら、噂は広まっていくものなのです。

5月17日に【武蔵】はトラックを発ちます。

21日には【武蔵】の乗員にも山本長官の死が正式に伝えられ、そして【武蔵】はかつての主の遺骨を本国へ送り届けるために日本へと帰っていきました。

ただ、この17日の出撃の本来の役割は北方海域で活発化するアメリカの動きを封じるためというのが本来の目的であり、出撃後にアリューシャン列島の放棄が決定されたことでこの作戦が消失、結果として遺骨を運ぶためだけの移動となったわけです。

横須賀港を目前に控えたところで、艦内では告別式が執り行われました。

入港後は遺骨が引き揚げられましたが、一方で天皇陛下の行幸も行われています。

ドックでの整備を行った後、7月31日に【武蔵】は愛媛の長浜沖よりトラックに向けて出発しました。

しかしトラックに戻ってからも、戦艦の立場は変わりません。

その後も【大和】と同じく待機が続き、「大和ホテル」と対なす「武蔵御殿」と揶揄されていました。

いざ出陣とマーシャル方面に向かうも、9日間洋上に浮かび続けただけの空振りに終わり、今度は「連合艦隊の大散歩」と罵声が飛びました。

世界最強の戦艦は、出し惜しみに加えてそもそも出る幕がないという二重苦に苛まれていました。

このトラックに在泊中に、【武蔵】は防火対策のリノリウムや塗料剥がし、可燃物の撤去が継続して行われ始めました。

戦時中にもかかわらず未だ火砲の一撃も交えたことのない、どころか海戦にすら出撃したことのない【武蔵】は、対抗すべきは砲撃ではなく空襲であることを自覚し始めたのです。

かつては内装も豪華で洋上ホテルと言える存在だった【武蔵】でしたが、日に日に彩りは失われ、やがて殺風景な鉄だらけの艦内へと姿を変えていきます。

木甲板も黒か鼠色の塗装、もしくは掃除を一切取り止めて汚れを甲板にしみ込ませて黒くさせるといった方法がとられ、隠蔽性を高める行動も進められました。

【武蔵】の塗装や塗装剥がしは長い時間をかけて行われていたようですが、昭和18年/1943年末の段階ですでに甲板は黒かったという証言がいくつか残っています。

昭和19年/1944年2月17日、トラック島が空襲されます。

実は日本はマーシャル諸島の陥落によってトラック島はすでに敵の射程圏内に入っていることを理解していて、空襲前から続々と艦が脱出しており、2月10日に【武蔵】や重巡、空母らはトラック島を出撃していました。

ところがこの情報は在泊する船全てに伝えられていたわけではなく、戦線は縮小しているのに作戦行動が複雑化して情報共有に大きな穴がありました。

トラック島に残る海上護衛総司令部とその任務を担う駆逐艦や輸送船などには全くそのような情報が下りてこず、【武蔵】撤退から1週間もあったのにトラック島は甚大な被害を負ってしまったのです。

どれだけ輸送が重要であっても、何よりもまず不沈艦が大事、【武蔵】は15日に横須賀に到着しました。

ただ、横須賀に戻った後の【武蔵】の今度の仕事は、言い方は悪いですが、見捨てた輸送船たちの代わりでした。

トラック島が死に体となってしまった中、次に海軍の拠点となったのはパラオでした。

【武蔵】はこのパラオへ向かう際に、大量の物資と陸海合わせて数百の兵員を乗せることになりました。

吃水線は2mほど下がっていて、想定される排水量は74,000tにまで至りました。

通商破壊による被害が続出している中、皮肉なことに、潜水艦の魚雷を受けても余裕綽々で通過できる頑丈性を持つ【武蔵】が、初めて【武蔵】であるが故に行えた任務とも言えるでしょう。

その後24日に船団は横須賀を出撃しますが、出港して間もなく船は嵐に突入。

駆逐艦はとても波に逆らうことができず、振り回されながら必死に前進しますが、さすが【武蔵】は幅広の構造も相まって悠々と突破していました。

しかし護衛の駆逐艦をほったらかしにすることもできず、彼女らに合わせるために速度は最終的に4ノットにまで落とさざるを得ませんでした。

こうなるとでかさが裏目に出ます。

ゆ~らゆ~らとゆっくり上下左右に揺れるものですから、荒波を突っ切るより船酔いしやすいわけです。

加えて艦内には海に慣れない陸軍兵も大量にいますから、普通の航行でも危ない人が耐えきれるわけがありません。

あっという間にあっちこっちで呻き声と吐瀉物が散らばり、惨憺たる光景となってしまいました。

そんな地獄を乗り越えて29日にパラオに到着します。

ところがせっかく到着したパラオも、近々空襲の危機にあることを3月27日に暗号解読から察知します。

翌日には索敵機も機動部隊を発見しましたが、船団はいなさそうだということで、トラック島と同じく食い散らかすだけで占領しないということがわかりました。

距離からしてパラオ来襲は30日以降と判断されます。

29日になって、連合艦隊は在泊艦艇を一時的に避難させることを決定します。

しかし【武蔵】は潮が引いてしまうと航路が浅瀬になって動けなくなることから、数時間という超短時間で出港をしなければならなくなりました。

この時全員が艦内にいればまだよかったのですが、いきなりの出来事だったので陸で仕事をしている兵士も大勢いました。

このドタバタの中で全員の収容もしくは通達ができなかったことから、一部の兵士たちがパラオに取り残されたまま、【武蔵】たちは急いでパラオを脱出しました。

しかしその離脱途中に、艦隊の警戒をかいくぐってきた【米ガトー級潜水艦 タニー】の魚雷が後方から【武蔵】に迫ってきました。

この時零式水中聴音機が魚雷を探知したので、【武蔵】は慎重に舵を切り、魚雷の間に入るように回避行動をとりました。

そして2本は回避できたのですが、1本だけ何故かかなりの低速で後ろからノロノロと【武蔵】を追いかけてきました。

とっとと追い抜いてほしいのですが、針路と同じ方向に向かってくる魚雷はなかなか回避できません。

どっちに舵を切っても艦首か艦尾が膨らみますから、ギリギリの距離を並走する場合はどこかで天命に任せることになってしまいます。

皆が恨めしく白い雷跡を目で追いますが、どうやら魚雷と【武蔵】は並行ではないようで、ゆっくりと艦首に向けて進んでいきます。

当たってくれるなと皆が願い続けましたが、残念ながらついに魚雷は左舷艦首に命中してしまいました。

しかしさすが不沈艦、魚雷1本程度ではビクともせず、ちゃっちゃと注水をした【武蔵】は速度を上げて潜水艦から逃げ出します。

乗員の証言では、魚雷が命中した時よりも反撃の爆雷の音のほうが腹に響いたそうです。

【大和】では魚雷による戦死者は出なかったのですが、【武蔵】はこの被害で前部注排水管制所と揚錨機室にいた計7名が戦死しています。

命中箇所が艦首と防御が薄い場所だったことで、破孔は直径7~8mほどの大きさでした。[2-P397]

この雷撃で揚錨機が1組破壊されてしまいました。

加えて【大和】が昭和18年/1943年12月25日に【米バラオ級潜水艦 スケート】の雷撃を右舷後部に受けて大きな被害をもたらした対策が全く講じられていなかったため、2,600tもの膨大な浸水を被っています。

この時の【武蔵】の被害も、リベットの数が衝撃に耐えうる数でないことは確かですから被害増大に繋がったと想定されます。

本来であればパラオの空襲をやり過ごした後はパラオに引き返す予定でしたが、この損傷もあって【武蔵】はそのまま呉へと戻ることになりました。

戻ってくる予定だったために連合艦隊司令部もパラオにあったのですが、このパラオ空襲の結果、ダバオへ向かう途中で発生した一大失態の「海軍乙事件」のきっかけにもなっています。

呉に帰投した【武蔵】は、修理と同時に無用の長物となっている15.5cm三連装副砲のうち側面に設置している2基を撤去し、25mm三連装機銃が両舷3基ずつ設置されました。

本来はこの箇所には12.7cm連装高角砲が6基搭載される予定でしたが、在庫がなかったため間に合わせて25mm三連装機銃となりました。

これとは別に三連装機銃がさらに16基、単装機銃が25基増備されています。

また22号対水上電探2基、13号対空電探2基もこの時に設置されました。

1つ小話がありまして、魚雷が命中した箇所というのは被雷時の被害を想定して倉庫が密集していました。

修理のために倉庫に残っている物資を取り出すのですが、その際に酒保倉庫から大量の虎屋の羊羹が出てきたのです。

虎屋の羊羹は兵士の心の拠り所、甘いお菓子は次はいつ食べられるかわからないぐらい貴重で、しかもそれが虎屋の羊羹となれば涎を我慢せずにはいられません。

そんな羊羹はすべて海水に晒されていて、捨てざるを得ないというのです。

もったいない!捨てるぐらいなら食べたい!

しかし【武蔵】では以前呉入渠中に沢庵に細菌が混ざっていたことから多くの食中毒患者を発生させていて、これは出撃日が遅れるぐらい酷いものでした。

なのでいくら虎屋の羊羹と言えども食べることはまかりならんと、心を鬼にして廃棄を命令したのでした。[2-P397]

また、配備のタイミングがわかりませんが【伊勢】【日向】で有名な12cm28連装噴進砲が【武蔵】にも2基搭載されていたと言われています。

ただしこの噴進砲の初試射は昭和19年/1944年8月と記録されているため、このタイミングだと試射の記録と整合しません。

搭載したのであればいつ、どこでなのか、謎として残っています。

その後「あ号作戦」とそれに付随する「マリアナ沖海戦」の為に【武蔵】は他の多くの主力艦とともにタウイタウイ泊地へ進出します。

【武蔵】らは5月11日に佐伯湾を出港してタウイタウイへ向かいました。

ですがタウイタウイは潜水艦のテリトリーで、連日対潜哨戒に駆逐艦が駆り出されていたのですが、どんどん返り討ちにあっており訓練もまともにできない状態でした。

特に空母の飛行訓練は、航行中の空母からの発着艦が訓練の肝ですから、潜水艦が陣を張っているとこの訓練も困難になります。

加えて日本のパイロット養成は大きな穴が開いていて、開戦前に過酷な訓練を積んできた腕の立つパイロットは皆ここまでの戦いで散っていきました。

戦死者が出るのは仕方のないことですが、その後に続く者が大した訓練も受けないうちに戦場に駆り出されてしまうので、初心者マーク付きの航空機がどんどん増えてしまいました。

そんなレベルでタウイタウイに連れてこられたものですから、発着艦訓練中になんと50機超の艦載機が失われてしまいました。

「マリアナ沖海戦」は、こんな悲惨な状態で始まったのです。

足元がおぼつかい中で戦場に引っ張り出されてしまった海軍は、結局2日に渡る「マリアナ沖海戦」で大量の航空機と【大鳳】【翔鶴】【飛鷹】を失う最悪の結果となります。

初心者が操縦する艦載機が、あの無数の弾幕を突破できるはずがなく、加えて敵戦闘機もどんと待ち構えていましたから、こちらの攻撃もほとんどが無効化されます。

逆に日本では攻撃を終えて戻ってきた味方機に対して対空射撃を行うお粗末ぶりで、数機が撃墜されています。

【武蔵】は【大和】とともに三式弾で上空で蠢く無数の敵機を攻撃し、20機以上の撃墜を記録はしていますが、ついに徹甲弾を装填して敵艦艇にぶっ放すという本来の使命を果たすことはありませんでした。

「マリアナ沖海戦」の敗北により、航空戦となっているこの戦争での勝ち目は潰えました。

空母は【瑞鶴】と改装空母のみ、艦載機は数不足でまともにそろえることもできない。

こうなると最強の旧時代兵器である戦艦を中心に一点突破するしかありません。

残る戦力のほとんどを注ぎ込んで、破れかぶれの「捷一号作戦」が発動されました。

どうせフィリピンをとられたら艦隊の機能もほぼ死んでしまうのだからという、背水の陣の作戦でした。

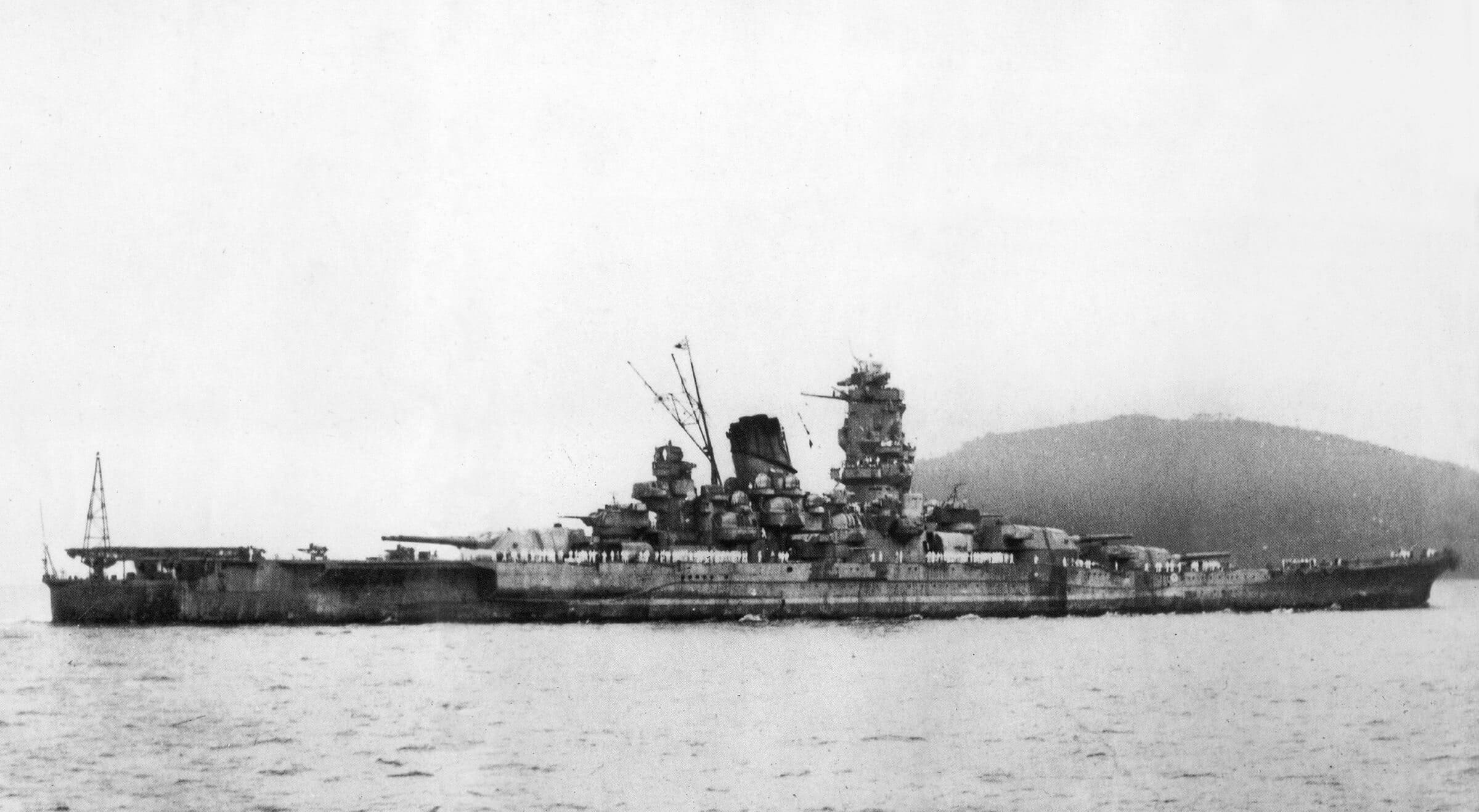

武蔵の写真を見る

参照資料(把握しているものに限る)