②昭和7年/1932年(改装完了後)

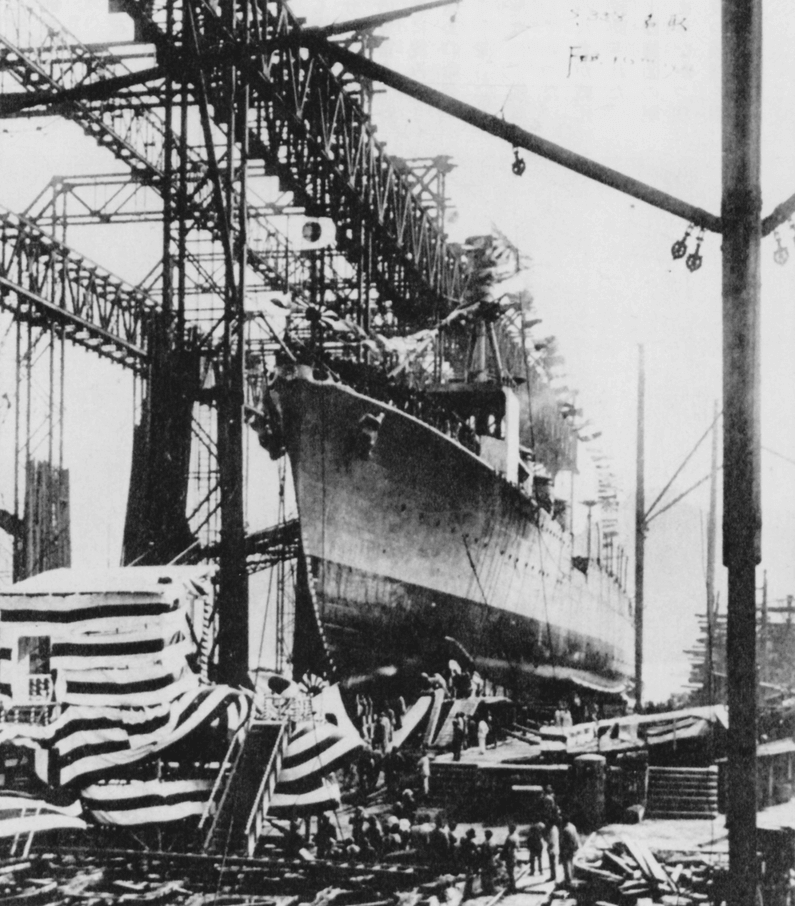

| 起工日 | 大正9年/1920年12月14日 |

| 進水日 | 大正11年/1922年2月16日 |

| 竣工日 | 大正11年/1922年9月15日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年8月18日 |

| サマール島沖東方 | |

| 建 造 | 三菱長崎造船所 |

| 排水量 | ① 常備排水量5,570t |

| ② 公試排水量6,260t | |

| 全 長 | ① 162.15m |

| 水線下幅 | ① 14.17m |

| 最大速度 | ① 36.0ノット |

| ② 34.5ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:5,000海里 |

| 馬 力 | ① 90,000馬力 |

装 備 一 覧

| 大正12年/1923年(竣工時) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 7基7門 |

| 備砲・機銃 | 40口径7.6cm単装高角砲 2基2門 |

| 魚 雷 | 61cm連装魚雷発射管 4基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 艦上偵察機 1機(滑走台) |

| 昭和9年/1934年(改装時) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 7基7門 |

| 備砲・機銃 | 13mm四連装機銃 1基4挺 |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| ⇒のち13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm連装魚雷発射管 4基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 1機 |

水雷戦隊の祖を擁した名取 南遣艦隊の旗艦の活躍

「長良型軽巡洋艦」の三番艦【名取】は、館明次郎少将が第二水雷戦隊の司令官についていた時の旗艦としてご存じの方もいるかもしれません。

この館明次郎、日本の水雷戦における戦術の飛躍的向上に大きく貢献したスペシャリストでした。

のちに「帝国海軍水雷術史」を編纂し、日本の水雷戦隊、特に第二水雷戦隊が敵国の脅威になっていく礎を築いた重要人物です。

続いて【名取】は昭和11年/1936年には南雲忠一少将率いる第一艦隊第八戦隊へ編入、さらに昭和14年/1939年には旗艦に適合する改装を行っています。

昭和15年/1940年、新たな姿となった【名取】は第二遣支艦隊の第五水雷戦隊旗艦を拝命。

年季の入った艦ではありましたが、しっかりと要職を任さました。

また、【名取】は昭和13年/1938年から短期間ではありますが愛知航空機が開発した【九八式水上偵察機】を搭載しています。

フロートは補助フロートのみ、機体をそのまま着水させるという、飛行艇と複葉機がくっついたようなデザインで、これらは主に安定長距離飛行が求められた夜間偵察機として活用される予定でした。

機体の下は、「紅の豚」でポルコ・ロッソが操縦する「サヴォイアS.21」という飛行艇と同じですので、馴染みはあると思います。

(※実在した「サヴォイアS.21」とは異なりますのでご注意。)

しかし昭和15年/1940年に【零式水上偵察機】が採用された後はこちらに置き換えられたため、戦争中に【名取】から発射されることはありませんでした。

いよいよ開戦、【名取】はまずはフィリピン攻略作戦の上陸支援に参加します。

しかし【名取】は12月10日にアメリカの【B-17】2機の空襲にあい、開戦早々至近弾を受けるという危機一髪の事態に直面します。

この被害のため、【名取】は早々に戦線を離れて馬公で修理を受けています。

復帰後マレー部隊に編入され、そのまま【名取】は第二南遣艦隊第十六戦隊の旗艦となり、【長良】【五十鈴】【鬼怒】ら姉妹で翌年まで東インド海域のパトロールを行いました。

しかし昭和18年/1943年1月9日、【名取】は【米タンバー級潜水艦 トートグ】の放った魚雷を受けて艦尾に大損傷を負います。

砲弾を【トートグ】の潜望鏡めがけて撃ち込んで追い払うも、やがて艦尾は切断され舵が取れなくなってしまいます。

幸いだったのはスクリューが無事だったこと。

スクリューが生きていれば航行は可能、またスクリューの回転を調整することで進路を変えることもできます。

そして【名取】は無事3時間後に目的地だったアンボンに無事到着しました。

アンボンで仮修理を受けた【名取】は、本格的な修理を受けるために舞鶴を目指しますが、16日と21日は【B-24】の空襲にあいます。

そして21日の空襲では至近弾を受けてしまい、強行帰還は困難と判断されたため、【名取】はやむなく【敷設艦 蒼鷹】の護衛を受けてマカッサルへ避難することになりました。

その時またも【トートグ】が【名取】に襲いかかります。

しかし今度はこの雷撃を全て回避、無事に【名取】はマカッサルへ退避後、シンガポールで応急修理、そして舞鶴に到着して修理を行いました。

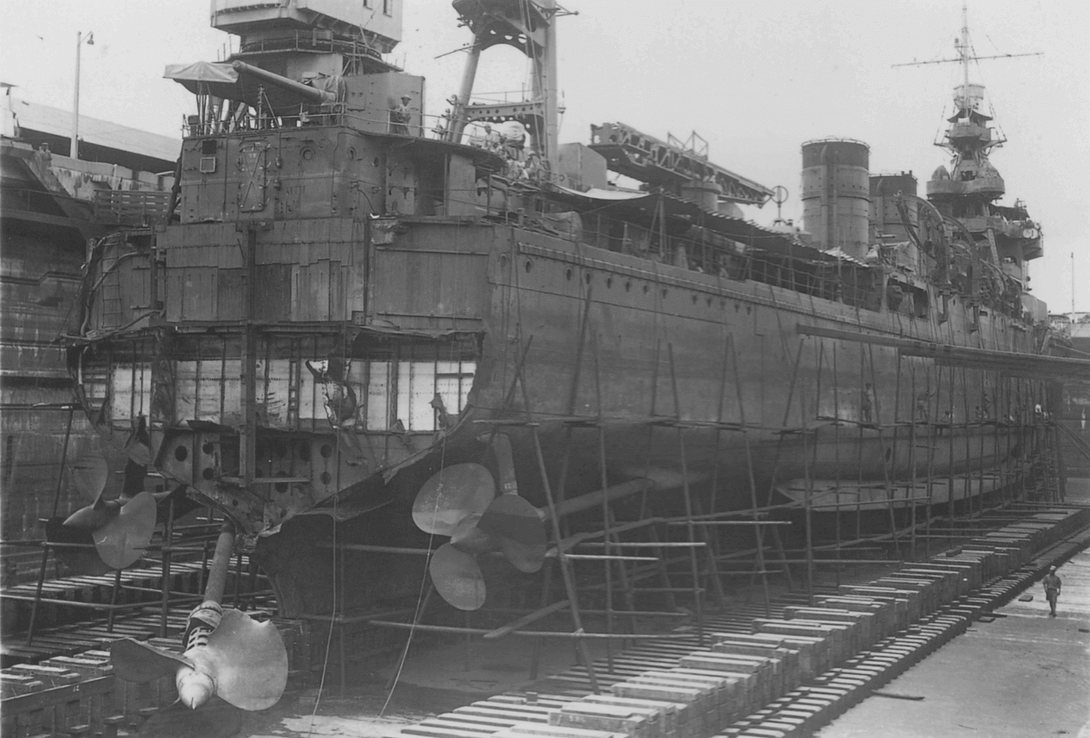

その際、他の「長良型」同様、5番、7番砲塔を撤去して12.7cm連装高角砲を、25mm機銃も三連装、連装、単装それぞれ2基などの増設をする改装工事も合わせて行われました。

しかし修理と改修により【名取】の復帰は昭和19年/1944年4月と1年以上もドックに籠もることになってしまいました。

| 昭和19年/1944年3月時点の主砲・対空兵装(推定) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 5基5門 |

| 副砲・備砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 1基2門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 4基12挺 |

| 25mm連装機銃 2基4挺 | |

| 13mm四連装機銃 1基4挺 |

出典:[海軍艦艇史]2 巡洋艦 コルベット スループ 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1980年

修理後は第三水雷戦隊に編入された【名取】でしたが、その水雷戦隊の本分は発揮することができず、主に輸送護衛や輸送そのものを担うことになります。

サイパン陥落後、日本の数少ない拠点の1つであったパラオへの輸送と防衛強化は危険ではあるものの成し遂げねばならない任務でした。

しかしその道中にアメリカの潜水艦が暗躍していることは誰でも想像がつきました。

8月17日、【名取】はマニラからパラオへ向けて今日も輸送を行っていました。

【第三号輸送艦】と共にマニラを出発した【名取】でしたが、日付も変わった8月18日午前2時頃、突如【第三号輸送艦】から青い発光信号が上げられました。

「雷跡見ゆ」の信号に【名取】は緊急転舵を行いましたが間に合わず、【名取】に魚雷が直撃します。

この魚雷を放ったのは、執拗にこの2隻を追跡していた【米バラオ級潜水艦 ハードヘッド】でした。

この時も【名取】は闇夜にキラリと光った潜望鏡を発見し、雷撃を受けた後にもかかわらずその潜望鏡めがけて砲弾と銃弾が多数撃ち込まれたそうです。

【ハードヘッド】は追い払うことができましたが、一発の雷撃だけでも浸水はどんどん進み、やがて総員退艦命令後に【名取】は沈没してしまいます。

【第三号輸送艦】に救助された者もいますが、大海原のど真ん中で深夜、しかも時化ているという悪条件で、艦と運命をともにした久保田智大艦長を始め、多くの乗員がここで戦死しました。

【第三号輸送艦】も長居をしていると【ハードヘッド】にまた襲われる危険性もあるため、捜索時間は長くなかったでしょう。

なぜでしょうか。

天は自ら助くる者を助く 強靭な精神力が600kmを突き進む

この183人は、【名取】が沈む前に計3隻のカッターに命からがら移乗し、それをひたすら漕いでミンダナオ島北端のスリガオ港まで向かったのです。

カッターは9m、幅2.5mの船体で、最初にカッターに乗り込んだ総数は199人と言われています。

199人で3隻ですから、単純計算で1隻に66人もの人数がひしめき合っていたことになります。

ちなみに定員は45人です。

残念ながらうち4人が出発前に、12人は出発してから到着するまでに亡くなってしまいますが、それにしても異常な数です。

船から逃れて浮かんでいたのは300人ほどと言われています。

そのうち199人はカッター3隻に分乗していますが、他は2隻の内火艇に飛び乗っています。

この内火艇が健在であれば、内火艇にカッターを牽引してもらえたのですが、残念ながら1隻は沈没、もう1隻はエンジン故障で流されてしまいます。

このエンジン故障の内火艇はやがてアメリカに発見されて捕虜となり、生還はしています。

さて、内火艇が共にいなくなってしまった以上、今後の身の振り方は生と死を分かつ人生最大の決断です。

沈没地点からスリガオ港までは約600km。

しかも船は沈み、海洋図はないしコンパスもない。

真水もない、食料もわずか。

わかっていることは、自分たちが島から東の方向で浮かんでいることだけ。

捜索に出ていた陸上攻撃機が投下した通信筒の中には駆逐艦2隻の救助があるとあるが、こんな戦況で本当に来るのか。

来たとしてこんな何もない青々とした海と空の中で、通信設備も発光信号すらない3隻のカッターを見つけることができるのか。

もし見つけられなければ、全員死ぬしかない。

とにかく西へ。

生き残るには、生き残るための努力を惜しむな。

1日待機しても救助が来なかったこと、またカッターに乗り込んでいる怪我人が早くも4人も亡くなったことで、先任将校となった小林英一郎航海長は、周囲の反対を押し切り常識とは全く逆の、「進む」という決断を下したのです。

不満がないわけではありませんが、これは命令です。

彼の決断と説得によって多くの乗員がこの大一番に気を奮い立たせました。

8月20日朝、3隻の果てのないオール漕ぎが始まります。

日の昇っている酷暑の中漕ぐとすぐに体力が吹き飛ぶので、日が沈んでから1日10時間もオールを漕いだそうです。

24人で1時間ずつ、交代しながらひたすら進みます。

体力を温存したいという思いと、到着が遅れれば遅れるほど死ぬ確率も増える恐怖、この生死の天秤の上で彼らは戦い続けます。

食料もカッター常設の乾パンのみ、寝る場所もなく、そして終わりの見えない旅路、蓄積する疲労やストレスは想像することができません。

救いと言えなくもないのが、漂流時が8月と暑い季節だったことです。

凍えて死ぬことだけは避ける事ができました。

それでも真夏の海上は直射日光が凄まじいですし乾燥も尋常ではありません、周囲の塩分もあるため、喉の渇きは想像を絶します。

そして夜は水をかぶるととにかく寒い。

全く油断できる環境ではありません。

頼りになるのは太陽と星と、経験と勘。

星を見て進路を定め、風や海流を見て進路を変え、服をつなぎとめて帆を作ります。

また、各々が経験や聞いたことのある海に関する言い伝えなどをどんどん募り、藁をもすがる思いで正確な進路の確保に尽力します。

こんなだだっ広い海ですから、進路が1度ずれると数十kmの誤差に繋がるためです。

大きな目印となったのは、オリオン座とさそり座でした。

これらはともに太陽とほとんど同じように東から西へ弧を描くため、これを目印にすれば大まかな進路を誤ることはありませんでした。

スコールとなれば皆雨水をしっかり摂り、また保存。

波で飛び込んできた魚や張り付いた蟹などの食料は、できるだけ揉め事にならないように丁寧に分配します。

乾パンも同様で、少ない乾パンを少しずつ30日分に分け、さらに乾パンの入った樽の上に各カッターの艇長が座り、盗みを防ぎます。

この状況ですから、放ったらかしにしておけば絶対に食料を巡った揉め事が起こることを彼らは知っていました。

一方で、この極限状態、とにかく精神の安定が何よりも重要でした。

小林航海長はこの絶望的な状況でいかに気分を高揚させるか、死と隣合わせであるという危機的状況から心を引き離すかに苦心します。

不安は恐怖を助長し、喧嘩や反乱、発狂、自殺と不幸な事態に繋がります。

そしてそれは伝染します。

9mという狭い場所ですから、その影響は瞬く間に全員に訪れるでしょう。

まず彼は周囲の反対を押し切って待機ではなく脱出を命令しています。

この段階で彼への不満がないわけはありませんでした。

なので彼はとにかく希望を絶やさず、明るい話題を振りまき、負を連想させることをできるだけ排除しました。

また、自身含めた士官クラスの特別扱いも一切禁じています。

8月22日、まだ体力も多少ある中で2日間同じことの繰り返しということで、言葉の端々に不満の声が聞こえるようになります。

そこで小林航海長はこの日のオール漕ぎを中止し、なんと今日1日を海水浴としたのです。

この案に喜んだ隊員は次々と海に飛び込み、程よい冷たさの水、漕いで寝るだけの生活でガチガチに強張った体を伸ばし、また久々の娯楽に皆疲れを忘れてはしゃぎました。

しかし現実は残酷なもので、殉職者はどうしても出てしまいます。

なにせ栄養があるものは乾パンだけ、一度衰弱してしまうと維持はできたとしても回復はほぼ不可能です。

一人、また一人と亡くなる中、「死んだほうが楽かもな」という声も聞こえてきました。

一方で、27日には海上に蝶が、28日は椰子の実が流れているのを発見します。

陸地が近づいていることは間違いありません。

彼らは絶望と希望の狭間で今日も休みながらオールを漕ぎ続けます。

同僚の死を目にしても皆の決心が揺らぐことはありませんでした。

殉職者も含め、ここに在る者誰一人として諦めることはなく、一所懸命に彼らはオールを漕ぎ続けます。

しかし12日目となった8月29日、あからさまにオールの息が合わなくなってきました。

カッターは個人の力ではどうにもなりません、オールを握る全ての人の気持ちを1つにしなければ進まないのです。

体力の低下を痛感する事態ですが、ここまでこの状況で進み続けていることそのものが尋常なことではないのです。

どこかでこの日が来ることは、小林航海長も覚悟をしていたことでしょう。

計画は1日48km、12日で600kmを進むというものでした。

うち1日は海水浴で使ったため、計画どおりであれば明日には到着したい。

むしろ明日到着しなければもう希望が薄れていく。

彼が名付けた名取短艇隊は窮地に追いやられていました。

しかし13日目早朝、ついにその努力が報われます。

今まで何も見えなかった水平線の彼方に、陸地が見えたのです。

蜃気楼ではないか、幻覚ではないか。

今まで何度もこの落胆を味わってきましたが、誰の口からも陸地だ、山だ、緑だという声が発せられるようになると、やがて歓声が上がり始めました。

助かる!これで助かる!

彼らの不断の努力がスリガオ港発見という最高の勝利を手にした瞬間でした。

日が昇ってからは休憩なのですが、誰一人それを守るものはいません。

皆生と希望の「オーエス」の掛け声を上げながらをオールを漕ぎ続けます。

しかし小林航海長は冷静に、「『100里の旅も99里を持って半ばとせよ』とある。あそこが敵地だったりゲリラ戦に巻き込まれたらむざむざ捕虜になる。逸る気持ちはわかるが、上陸は夜間とする。」と告げます。

皆は長い長い、それこそ気が遠くなるほど月を待ち続けることになりました。

8月30日深夜、日が変わった頃に、ついに小林航海長は回漕再開を命令。

ようやくです、ようやく陸に上がれます。

一斉にオールが海水を押し出し、グングン陸地が近づいていきます。

一漕ぎ一漕ぎが嬉しくてたまりません。

30分ほど経つと、静かな海にエンジン音が聞こえるようになってきました。

敵か?

一瞬緊張が走りましたが、やがてそれが陸軍の哨戒艇であることがわかりました。

向こうからも手を振ってくれています、こちらも一心不乱に手を振り返しました。

助かったのです。

600km彼方から195名で始まった果てのない、当てのない、終わりのない旅のゴールでした。

小林航海長の最後の命令は「全員正装。軍記を正して接岸するように」でした。

「天は自ら助くる者を助く」

次席将校であった松永市郎通信長はこの言葉を噛み締めました。

彼らは軍医の判断で胃を少しずつ回復させるために出された貧相なおもゆに文句を言いながら、生きていることを実感していきました。

生存者183名。

【名取】は沈んだ状況からは想像もできない生存者数を残しました。

この13日の航海は防衛大学校の教育でも取り上げられるほど、指揮官としての在り方の成功例として語られています。