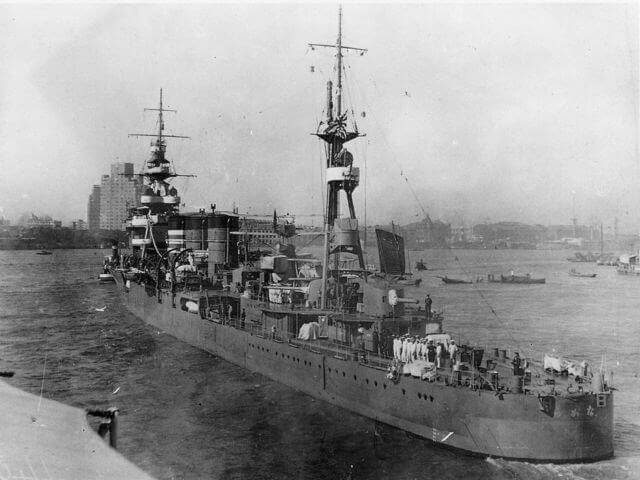

②昭和9年/1934年(改装完了後)

| 起工日 | 大正9年/1920年9月9日 |

| 進水日 | 大正10年/1921年4月25日 |

| 竣工日 | 大正11年/1922年4月21日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年8月7日 |

| 天草諸島近海 | |

| 建 造 | 佐世保海軍工廠 |

| 排水量 | ① 常備排水量5,570t |

| ② 公試排水量6,260t | |

| 全 長 | ① 162.15m |

| 水線下幅 | ① 14.17m |

| 最大速度 | ① 36.0ノット |

| ② 34.5ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:5,000海里 |

| 馬 力 | ① 90,000馬力 |

装 備 一 覧

| 大正11年/1922年(竣工時) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 7基7門 |

| 備砲・機銃 | 40口径7.6cm単装高角砲 2基2門 |

| 魚 雷 | 61cm連装魚雷発射管 4基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 艦上偵察機 1機(滑走台) |

| 昭和9年/1934年(改装時) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 7基7門 |

| 備砲・機銃 | 13mm四連装機銃 1基4挺 |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| ⇒のち25mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm連装魚雷発射管 4基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 1機 |

換装そして換装 戦隊旗艦の座を守る 長良

【長良】は数回に渡る装備換装によって、より強力な軽巡洋艦と進化していきました。

滑走台はカタパルトが開発された時に不要になったために撤去されますが、そのスペースがもったいないので、新たにちょこんと機銃台が設置されました。

そしてこの関係で不要となった格納庫は、当初設置されていなかった司令塔が入ったようです。

その他機銃も随時更新されており、また大戦中には5番、7番砲塔を撤去して12.7cm連装高角砲を設置するなど、戦況の変化に応じてどんどん対空兵装が強化されていきました。

さらに一部資料では【長良】は魚雷発射管の換装はなかったものの、改造で酸素魚雷が発射できるようになっていたという説もあります。

しかし【長良】は太平洋戦争開戦時ですでに艦齢19年。

「球磨型」と同じく、かなりの老齢でした。

【長良】も代替艦の計画がもち上がり、本来なら「阿賀野型」がその役割を果たす予定でしたが、戦争間近になってその計画はたち消えとなっています。

「川内型」以降、軽巡洋艦を建造してこなかったことも影響しました。

結局度重なる換装を行って、できる限り劣化を抑えて戦争に投入することになりました。

太平洋戦争開戦直後の「フィリピン侵攻」では、第四急襲艦隊旗艦を務め、見事この作戦を成功。

「ケンダリー攻略作戦」中の昭和17年/1942年1月25日には現地で【初春】と衝突して修理のために一時的にダバオへ退避しますが、1週間半で戻ってきました。

2月3月と度々【長良】は潜水艦の襲撃を受けましたが、これらは全て回避しています。

6月5日の「ミッドウェー海戦」では、第十戦隊旗艦として第一航空艦隊に所属し、航空機から脱出して海上に浮かんでいる乗員を助ける、いわゆるとんぼ釣りを行いました。

旗艦【赤城】をはじめ4隻の正規空母を失ったあとは、第一航空艦隊の旗艦を臨時で務め、【長良】は本土へ帰投します。

その後も休む間もなく「第二次ソロモン海戦」「第三次ソロモン海戦」へ突入。

引き続き第十戦隊旗艦を努め、空母の護衛や夜戦の指揮などで奮闘。

【米アトランタ級軽巡洋艦 アトランタ】に損傷を負わせ、【米マハン級駆逐艦 プレストン】を沈めるなど、「第三次ソロモン海戦」では劣勢の中戦果を挙げています。

やがて【阿賀野】が竣工すると、11月10日に【長良】は第十戦隊旗艦の座を【阿賀野】へ譲り、今度はさらに前線での任務が増える第四水雷戦隊旗艦を拝命します。

しかし昭和18年/1943年7月に「クラ湾夜戦」で第三水雷戦隊司令部が、「コロンバンガラ島沖海戦」で第二水雷戦隊司令部が相次いで全滅してしまいます。

そのため、海軍は7月20日に急遽第四水雷戦隊を解体。

二水戦と四水戦を合体させて新しい第二水雷戦隊を編成します。

この再編によって【長良】は、【能代】が登場するまでの1ヶ月強だけですが二水戦旗艦を務めました。

【能代】が二水戦の旗艦に就任した後は、【長良】は第四艦隊旗艦となり、まだまだ司令塔として海原を駆け巡ります。

11月11日は第十戦隊旗艦を継いでいた【阿賀野】が「ラバウル空襲」と【米ガトー級潜水艦 スキャンプ】の雷撃によって大破したため、翌12日に【長良】がこれを曳航。

【阿賀野】はトラック島へ避難することに成功しますが、しかし応急処置を受けた後の昭和19年/1944年2月15日、本土へ戻る際にまたも潜水艦の雷撃を受けて沈没してしまいました。

12月5日に「タラワの戦い」の支援のために出撃していたクェゼリン環礁で空襲を受けるのですが、【長良】はこれが初めての大規模損傷でした。

それまでの2年間は熟練の兵士が【長良】の身体を守り続けていたのです。

この空襲により艦尾を切断した【長波】を曳航して【長良】は日本へ戻り、自身も修理に入ります。

この時同時に対空装備が増設されており、上記の通り機銃もかなりの量が設置されていました。

| 昭和19年/1944年8月時点の主砲・対空兵装 |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 5基5門 |

| 副砲・備砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 1基2門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 2基6挺 |

| 25mm連装機銃 6基12挺 | |

| 25mm単装機銃 14基14基 | |

| 13mm連装機銃 1基2挺 | |

| 13mm単装機銃 8基8挺 | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

| 22号対水上電探 2基 |

出典:[海軍艦艇史]2 巡洋艦 コルベット スループ 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1980年

しかし、さらに強くなった【長良】の活躍の場を見ることはできませんでした。

修理後、輸送任務を行っていた【長良】の命を絶ったのは【米ガトー級潜水艦 クローカー】の魚雷でした。

天草諸島沖航行中に右舷に命中した、たった一発の魚雷が【長良】には耐えることができず、あえなく沈没。

単艦での戦果よりも、旗艦として様々な僚艦を率いてきた功績こそが、【長良】を輝かせています。