| 起工日 | 大正13年/1924年5月21日 |

| 進水日 | 大正14年/1925年7月23日 |

| 竣工日 | 大正15年/1926年3月25日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和17年/1942年8月25日 |

| 第二次ソロモン海戦 | |

| 建 造 | 佐世保海軍工廠 |

| 基準排水量 | 1,315t |

| 垂線間長 | 97.54m |

| 全 幅 | 9.16m |

| 最大速度 | 37.25ノット |

| 馬 力 | 38,500馬力 |

| 主 砲 | 45口径12cm単装砲 4基4門 |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 2基6門 |

| 機 銃 | 7.7mm単装機銃 2基2挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 4基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

姉が二人いる睦月 緒戦に多く参加も早期離脱

【睦月】はネームシップですが、竣工は3番目になります。

「睦月型」1番手は【皐月】、次いで【如月】が先に竣工しています。

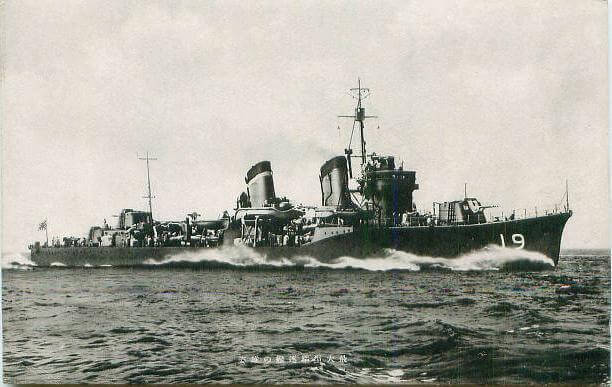

【睦月】は当初は「神風型」から続いて「第十九号駆逐艦」とされ、昭和3年/1928年8月1日に【睦月】と改称されます。

出典:『軍艦雑記帳 上下巻』タミヤ

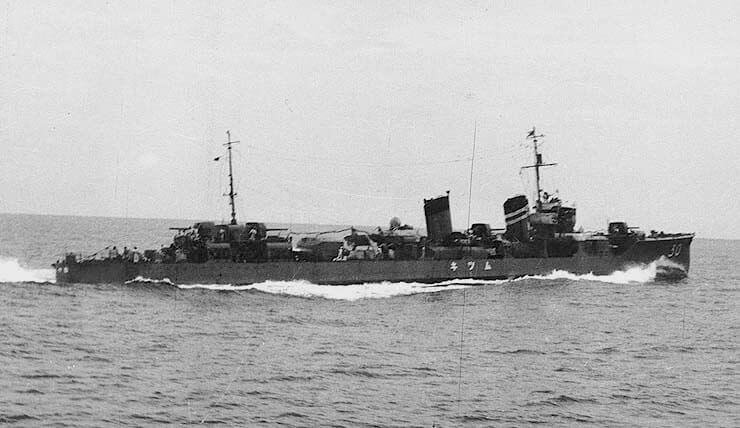

【睦月】は【如月】【弥生】【望月】で第三十駆逐隊を編成。

昭和12年/1937年7月7日に勃発した「盧溝橋事件」では、第三十駆逐隊は第一航空戦隊に属し、【鳳翔】【龍驤】の活躍を支えました。

そして事が太平洋戦争にまで発展すると、第三十駆逐隊は第六水雷戦隊の一員として早速「ウェーク島の戦い」に参加しました。

しかし「真珠湾攻撃」の大勝利の一方で、「ウェーク島の戦い」は予想外の苦戦を強いられ、日本は早くも【疾風】【如月】の2隻の駆逐艦を失います。

第三十駆逐隊は、初戦で1隻を欠いてしまいます。

この戦い後、第三十駆逐隊は早くも13mm連装機銃が1基だけですが増備されたようです。

その後もラバウル方面や「ポートモレスビー攻略作戦」など、多くの南方での作戦に参加、【睦月】は各所に姿を表しました。

昭和17年/1942年5月11日、「ナウル・オーシャン島攻略作戦」に伴い【卯月】【夕月】とともにラバウルを出撃していた【敷設艦 沖島】が潜水艦の雷撃を受けて航行不能となります。

最初は輸送船の【金龍丸】が曳航していたのですが、その【金龍丸】も座礁してしまったために曳船が確保できなくなってしまいます。

そこで派遣されたのが【睦月】でした。

12日未明から早朝にかけて【睦月】は現場に到着し、【沖島】の曳航が再開されました。

ところが約1時間後、鎮火したと思われていた【沖島】から再び火の手が上がり始めました。

すでに【沖島】からは船員が脱出していたので船内で消火活動をすることはできなかったのでしょう、どんどん火災は大きくなっていき、ついに【睦月】の曳航は断念。

【沖島】はここで沈没してしまいました。

6月に入ると【睦月】はラエやラバウルを結ぶ第二護衛隊として輸送船の護衛に就きます。

この時すでに日本は4隻の空母を喪失しており、陸上基地、特に航空基地は一刻も早く整備しなければならないものでした。

7月10日に第六水雷戦隊が解散となると、第三十駆逐隊はそのまま同地区を管轄する第八艦隊に属することになります。

ところがその基地造営の足元をすくわれる事態が発生します。

ルンガ飛行場をゴッソリ連合軍に奪い取られ、ヘンダーソン飛行場が誕生するのです。

緊急事態となった日本は一木支隊の第一挺団を送り込みますが見事に返り討ちに合います。

さらにツラギ島の奇襲を妨害するためだったはずの第八艦隊の突撃は、「第一次ソロモン海戦」の完勝と引き換えに未達成。

アメリカ、オーストラリアを睨む一大拠点となるはずだったガダルカナル島は、数日のうちに連合軍反攻の砦になってしまったのです。

8月24日に「第二次ソロモン海戦」が繰り広げられ、日本はその後の【ワスプ】沈没も含めて2隻の空母を前線から退けることには成功しましたが、それでもヘンダーソン飛行場は健在のままです。

そこで海軍は一木支隊第二挺団の上陸を支援するためにヘンダーソン飛行場に艦砲射撃を行うことを計画しており、24日夜には【睦月】【弥生】【江風】【陽炎】【磯風】の5隻が出撃します。

ですが駆逐艦の12cm砲および12.7cm砲ではほとんど驚かし程度の効果しかありませんでした。

長居は無用と、10分ほどの砲撃を終えた後5隻はすぐさま離脱し、その後は本命とも言える第二挺団の輸送隊と合流します。

ところが合流して間もない25日6時過ぎ、まるで蜂の巣をつついたことで襲い掛かってくる蜂のようにヘンダーソン飛行場から【SBD ドーントレス】がやってきて、船団に奇襲を仕掛けてきました。

さらに船団はこの航空機を味方機だと誤解しており、【SBD】からしてみればやりやすいことこの上ない状況でした。

この爆撃によって【神通】と【金龍丸】が被弾し、【神通】は弾薬庫の注水でなんとか被害を食い止めますが、【金龍丸】はその弾薬への引火を阻止できずに大炎上します。

結局【金龍丸】には手の施し様がなく、【睦月、弥生、哨戒艇1号、哨戒艇2号】による救助後に【睦月】によって雷撃処分されることが決まりました(?)。

この時、すぐに後を追うことになろうとは。

【SBD】の襲来でアメリカの攻撃が終わったわけではありません。

続いて【B-17】が爆撃を仕掛けにやってきたのです。

3機の【B-17】から投下された爆弾のうち1発が、【金龍丸】の乗員救助を行っていた【睦月】の後部機械室に直撃します。

この爆弾そのものは不発だったようですが、落下位置が非常に悪く、その機械室が炎上してしまいます。

そんな状態でも【睦月】は救助を続け、また【金龍丸】の雷撃処分も当初の予定通り行ったらしいですが、字面だけ追うとなんで機械室に爆弾の直撃受けてる駆逐艦が僚艦の雷撃処分する余裕があるのか疑問です。

魚雷を撃った後に被弾したのならわかりますが。

ともかく、【睦月】の被弾は致命傷であり、【金龍丸】は8時57分に沈没しますが、【睦月】もまた9時40分に沈没してしまいました。

【金龍丸】から【睦月】へ移動していた乗員は、さらに【弥生】と哨戒艇に移乗しています。

この被害によって第二挺団の上陸は当然中止となり、日本はここから鉄底海峡という名の底なし沼にずぶずぶと足を突っ込んでいくことになるのです。