| 起工日 | 昭和12年/1937年9月3日 |

| 進水日 | 昭和13年/1938年9月27日 |

| 竣工日 | 昭和14年/1939年11月6日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和18年/1943年5月8日 |

| ブラケット水道 | |

| 建 造 | 舞鶴海軍工廠 |

| 基準排水量 | 2,033t |

| 垂線間長 | 111.00m |

| 全 幅 | 10.80m |

| 最大速度 | 35.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:5,000海里 |

| 馬 力 | 52,000馬力 |

| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 3基6門 |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |

| 次発装填装置 | |

| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 3基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

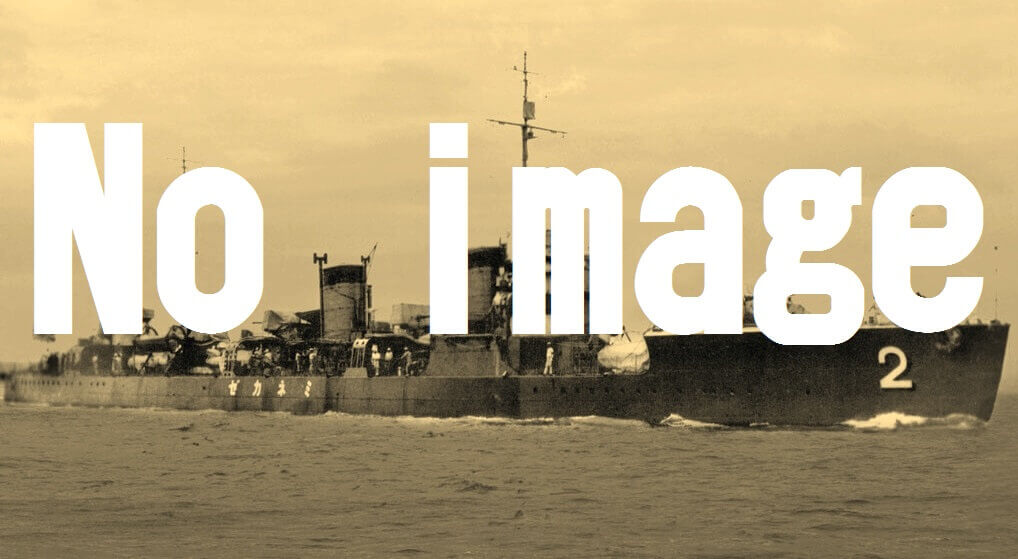

不意の幸運で十八駆生存 ルンガで躍動するも罠に飛び込み沈没

栄えある一番艦【陽炎】は、【霞】【霰】【不知火】と第十八駆逐隊を編成。

突撃部隊である第二水雷戦隊に所属し、「真珠湾攻撃」に同行してします(4月まで二水戦から抜けて第一航空艦隊所属です)。

しかし「真珠湾攻撃」から戻って3日後に急に艦長の横井稔中佐が脳溢血で倒れてしまいます。

その後しばらくはご存命でしたが横井中佐は昭和18年/1943年4月7日に亡くなっています。

横井中佐の急病により、22日からは【秋雲】艦長だった有本輝美智中佐が就任。

その後は機動部隊の護衛をしながら「ラバウル攻撃、ポートダーウィン攻撃、セイロン沖海戦」と場数を踏んでいきます。

「陽炎型」は駆逐艦の最高峰、これまでの多くの駆逐艦が船団護衛や輸送に汗をかいている中で、【陽炎】らは艦隊護衛がメインだったので大きなことはしていません。

しかし多くの機動部隊護衛についていたことから、重要な役回りを担っていたことは間違いありません。

その機動部隊護衛ですが、「ミッドウェー海戦」では第二艦隊の一員として出撃したため、戦況についてはかいつまんでしか把握できません。

しかしやがて【赤城】始め3隻の空母が炎上しているという情報が飛び込んできて、【陽炎】は面喰います。

なにせ天下無双の帝国機動部隊です、一大決戦なだけに無傷とは思っていなかったでしょうが、3隻大破はとても信じられる情報ではありませんでした。

ともかくミッドウェー島砲撃に向かう第七戦隊の援護の命令を受けたので、【陽炎】ら第二水雷戦隊は速度を上げて東進します。

この時燃え盛る【赤城】の姿が見えたと言います。

しかしこの冷静さを欠いたと言える破れかぶれの砲撃作戦は中止となり、第七戦隊は(戦隊司令の問題もありますが)中途半端な位置から引き返すことになります。

そこに潜水艦発見の報告からのゴタゴタで【最上】と【三隈】が衝突、更に空襲により【三隈】は沈没し【最上】は大破してしまいました。

【陽炎】は足を引きずりながら逃げてきた【最上】の護衛に後から加わり、トラックまで向かいました。

その後は【鈴谷】【熊野】と共に呉へと戻っていきました。

6月25日、【山風】が【米ナーワル級潜水艦 ノーチラス】の雷撃によって沈没します。

【山風】は東京湾沖で沈没したため、横須賀にいた各艦は警戒を強めており、直後の28日にキスカ島への輸送のために出撃した【千代田】と【輸送船 あるぜんちな丸(のちの海鷹)】、そして【陽炎】を除いた3隻の第十八駆逐隊がその【ノーチラス】の襲撃を受けました。

幸い被害はなかったものの、その報告を受けた【陽炎】や【敷設艇 浮島】などが現場に急行し、爆雷を投下して【ノーチラス】を追い払っています。

【ノーチラス】はこの被害によって任務継続が困難となり、ハワイまで逃げ帰りました。

さて、本来であれば【陽炎】も【特設運送船 鹿野丸】と共に先ほどの輸送部隊と同行する予定でした。

しかし【鹿野丸】の荷下ろしが遅れた結果、7月3日出発の予定だったのが9日まで伸びてしまい、また輸送船も【特設水上機母艦 菊川丸】に変更となってしまいました。

ただしこのあたりはちょっと私の知る範囲では曖昧な部分があります。

もともと輸送は第十八駆逐隊と【千代田、あるぜんちな丸、鹿野丸、菊川丸】で編成されており、恐らく【陽炎】もこの2隻と共に出撃する予定だったと思われます。

しかし【鹿野丸】はトラックからの輸送物資の揚陸が遅れており、出発予定の3日は横浜で揚陸作業を開始したところでした。

輸送に使うはずの【鹿野丸】がまだ荷物でいっぱいだったため、【菊川丸】に【鹿野丸】に載せる分もまとめて載せたというのは流石に無茶だと思います。

となると、もともとの輸送量は2隻でおよそ1隻分を搭載する計画だったものの、【鹿野丸】が使えないので【菊川丸】に可能な範囲で搭載して出撃をした、ということになるのかもしれません。

ちなみにこの【鹿野丸】、31日にキスカ湾付近で【米ガトー級潜水艦 グラニオン】の雷撃を受けてしまいます。

しかし砲撃で止めを刺そうと浮上してきたところに8cm単装砲を撃ちまくり、見事これを撃沈。

最終的に【鹿野丸】は今回荷物を移した【菊川丸】にキスカ湾に曳航されたものの9月の空襲で沈没していますが、輸送船にもちゃんと火砲は必要だということがよくわかる事例でした。

話が逸れましたが、7月9日に【陽炎】と【菊川丸】は横須賀を出発。

当時すでにキスカ湾に到着していた先行組ですが、輸送の2隻を入港させた後、濃霧のために5日未明には3隻の駆逐艦は湾外で仮泊していました。

ところがそこに忍び寄ってきた【米ガトー級潜水艦 グロウラー】の雷撃を受け、動かない標的に立て続けに命中。

【霰】沈没、【霞、不知火】が沈没寸前の大破という大惨事となりました。

2隻は海上で応急修理をしないと曳航すらできない状態で、霧も多くまた工作艦もいないこのエリアでは大変困難な作業だったと思われます。

そのため海軍は急いで【阿武隈】を派遣し、応急修理のための人材などを送り届けています。

【陽炎】は【菊川丸】を送り届けた後、28日に【霞】を曳航する【雷】を護衛しながらキスカ港を出発。

慎重な曳航で幌筵島に到着したのは8月3日。

ここから【霞】は【電】に曳航されていきましたが、【陽炎】は任務に復帰します。

ですが第十八駆逐隊は事実上崩壊しているため、すでに7月20日の段階で第十五駆逐隊に編入が決まっていました。

8月15日に【神通】とともにトラック島に入港し、新たな戦場となったガダルカナル島に突入します。

24日にはさっそくヘンダーソン飛行場への砲撃を行いますが、この砲撃は駆逐艦だけのもので大した効果はなく、逆に輸送から引き揚げるところを敵機に襲われて【神通】大破、【睦月】と【金龍丸】が沈没してしまいました。

その後も鼠輸送と小規模のヘンダーソン飛行場への砲撃を続けた【陽炎】ですが、敵も鼠輸送を黙って見過ごしていたわけではなく、ついに夜間でも積極的に空襲を行ってくるようになりました。

【陽炎】は9月21日に機銃掃射によって損傷し、月明かりのある中での輸送は断念せざるを得なくなります。

修理のためにトラック島まで一時撤退するものの、駆逐艦の価値は日に日に高まる一方で、修理が終わるとすぐに呼び戻されます。

「南太平洋海戦」や「第三次ソロモン海戦」にも参加するものの、【陽炎】に目立った戦果はなく、特に「第三次ソロモン海戦」の第二夜では、混乱する戦況の中で敵機らしき存在が確認できても攻撃できないという苦い結果となりました。

その鬱憤を晴らす戦いが「ルンガ沖海戦」です。

17日、【陽炎】はブナへの輸送に成功するものの、ラエへの輸送に向かっていた【海風】が空襲を受けたことでその救援に向かいます。

ラバウルへ到着した後、ブナのあるニューギニア島とガダルカナル島への輸送強化のために鼠輸送の頻度が増やされることになりました。

そして11月30日、ガダルカナル島のルンガを目指す8隻の駆逐艦の前に立ち塞がったのが、【米ニューオーリンズ級重巡洋艦 ミネアポリス】を旗艦とする第67任務部隊でした。

【陽炎】は隊列の6番目に位置し、20時ごろから各艦は搭載したドラム缶を投下するための準備に入りました。

しかし21時ごろにレーダーによりアメリカ艦隊はこの輸送隊を発見。

先手を取ったアメリカに対し、日本がアメリカ艦隊を発見した距離は先頭の【高波】からわずかに6,000mという近距離だったため、日本は中途半端なドラム缶は全部投棄(船に固定できるものは捨てていません)して急ピッチで戦闘態勢に入りました。

【高波】は敵艦から猛烈な集中砲火を浴びますが、日本はこの隙に魚雷を次々と発射。

闇夜の中で【陽炎】と【巻波】は僚艦を見失って攻撃のチャンスを逃してしまいますが、その間に魚雷が面白いように敵艦に命中していきました。

【ミネアポリス、ニューオーリンズ】、そして【米ペンサコーラ級重巡洋艦 ペンサコーラ】が次々と被雷し、【ミネアポリス】と【ニューオーリンズ】は艦首を失いました。

圧倒的優位な戦いを見せる中で突如襲い掛かった水柱と大爆発でアメリカ艦隊は無茶苦茶になりました。

それでも雷撃を回避した【米ブルックリン級軽巡洋艦 ホノルル】と【米ノーザンプトン級重巡洋艦 ノーザンプトン】は反撃を諦めず、撤退していく駆逐艦に向けて砲撃を開始。

魚雷を撃ち尽くした駆逐艦に負ける巡洋艦ではありません。

ところが側面から新たな刺客が迫っていることに、2隻は気づきませんでした。

この時駆逐艦は南から南東に進路を変え、そこから反転北西に向かいながら雷撃をしています。

【陽炎】と【巻波】、そして【黒潮】【親潮】はこの転舵についていくことができずに、そのまま直進してはぐれてしまいました。

ここでさらに【陽炎、巻波】と【黒潮、親潮】と別れることになり、いずれも北西に向かっていきます。

この時アメリカ艦は北西に向かっていたと記録されています(日本側の記録とは差異あり)。

その後ろから同じく北西に向かう【陽炎】と【巻波】にとっては、左舷ガラ空きのところに魚雷を打ち込める絶好の位置でした。

2隻の魚雷は吸い込まれるように【ノーザンプトン】の艦後部に命中。

2発ともかなり近い位置に命中したため、全く成すすべなく沈没していきました(この魚雷は【黒潮】【親潮】の可能性もあり)。

【高波】こそ失いましたが、重巡1隻を沈め、3隻を大破に追い込んだという、日本の水雷戦隊の真骨頂を発揮した戦いと言える「ルンガ沖海戦」。

しかし輸送は1gも達成できず、またこのあとも輸送は中途半端なところで切り上げたり失敗したりと日本の劣勢はついに挽回することはできませんでした。

年が明けると、日本はガダルカナル島からの撤退に向けて本格的に動き出します。

2月16日、【陽炎】は【隼鷹】を護衛して【黒潮】と共にトラック島を出発。

各艦整備を受けて3月28日には早くもトラック島に戻ってきました。

ガダルカナル島は失いましたが、そうなるとなお一層防衛に力を注がないといけない場所があります。

ニュージョージア島とコロンバンガラ島です。

飢えと病に苦しんだのは何もガダルカナル島だけではありません。

輸送が弱い地域はすべて同様で、空襲や潜水艦による通商破壊がひっきりなしに行われている南方諸島はほとんどのエリアが体力的な問題を抱えていました。

この危機的状況を受け、【陽炎、黒潮、親潮】の第十五駆逐隊(【早潮】は11月24日に空襲で沈没)はコロンバンガラ島への全6回の輸送のうち奇数回を任されました。

そして5月7日、5回目の輸送が始まりました。

ブインを出撃した3隻は、闇夜の中8日1時ごろにコロンバンガラ島南東のヴィラ泊地に到着します。

パパっと揚陸を済ませ、3時過ぎにはヴィラを出発し、3隻は元来た航路を引き返していきました。

しかし4時ごろ、突如【親潮】で衝撃が走りました。

爆発を起こした【親潮】を見て、【陽炎】と【黒潮】は潜水艦の魚雷だと判断し、すぐさま周囲を警戒し、爆雷攻撃を行いました。

その動きが、大きな誤りでした。

【親潮】を襲ったのは実は魚雷ではなく機雷でした。

これまでの4回の輸送はすべて同じ航路で行われていることに気付いたアメリカは、コロンバンガラ島南のブラケット水道周辺に大量の機雷を敷設しておいたのです。

まんまと罠にかかった3隻は、その後【陽炎、黒潮】も被雷して瞬時に行動不能となってしまいます。

【陽炎】の水雷長はこの衝撃を受けてすぐさま「機雷だ」と直感したと言いますが、しかしそれを唯一無事であった【黒潮】に伝えることはできませんでした。

その【黒潮】に至っては3つの機雷に立て続けに触雷したことで轟沈してしまい、【陽炎】と【親潮】はプカプカ浮かぶほかありませんでした。

見事に敵艦を仕留めたアメリカでしたが、2隻がまだ漂流中であることを確認するや否や、迷わず止めを刺しに行きます。

荒天のため全機は到達しなかったものの、【SBD ドーントレス】や【TBF アヴェンジャー】などが攻撃に向かい、【親潮】には爆弾1発が命中します。

また機銃掃射も受けてしまい、すぐに消火はできましたが【陽炎】では火災も発生しました。

天候が悪かったこともあり、二次攻撃はありませんでしたが、しかし【陽炎】の命運はすでに尽きていました。

半日以上粘ったものの、ついに【陽炎】は沈没。

多くの乗員が救助されましたが、【親潮】も沈没したため、残された第十五駆逐隊は一日で全滅してしまいました。

ちなみに、【陽炎】は第二水雷戦隊所属日数が第二次世界大戦勃発後では最も長い駆逐艦です。

太平洋戦争開戦後は正式に旗艦を務めたこともある【長波】がトップ、次いで二位を【陽炎、黒潮】でわけあっています。