| 起工日 | 昭和15年/1940年6月18日 |

| 進水日 | 昭和16年/1941年10月22日 |

| 竣工日 | 昭和17年/1942年10月31日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年2月17日 |

| トラック島空襲 | |

| 建 造 | 佐世保海軍工廠 |

| 基準排水量 | 6,625t |

| 全 長 | 174.50m |

| 水線下幅 | 15.20m |

| 最大速度 | 35.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:6,000海里 |

| 馬 力 | 100,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和17年/1942年(竣工時) |

| 主 砲 | 50口径15.2cm連装砲 3基6門 |

| 備砲・機銃 | 65口径7.6cm連装高角砲 2基4門 |

| 25mm三連装機銃 2基6挺 | |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 6基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 2機 |

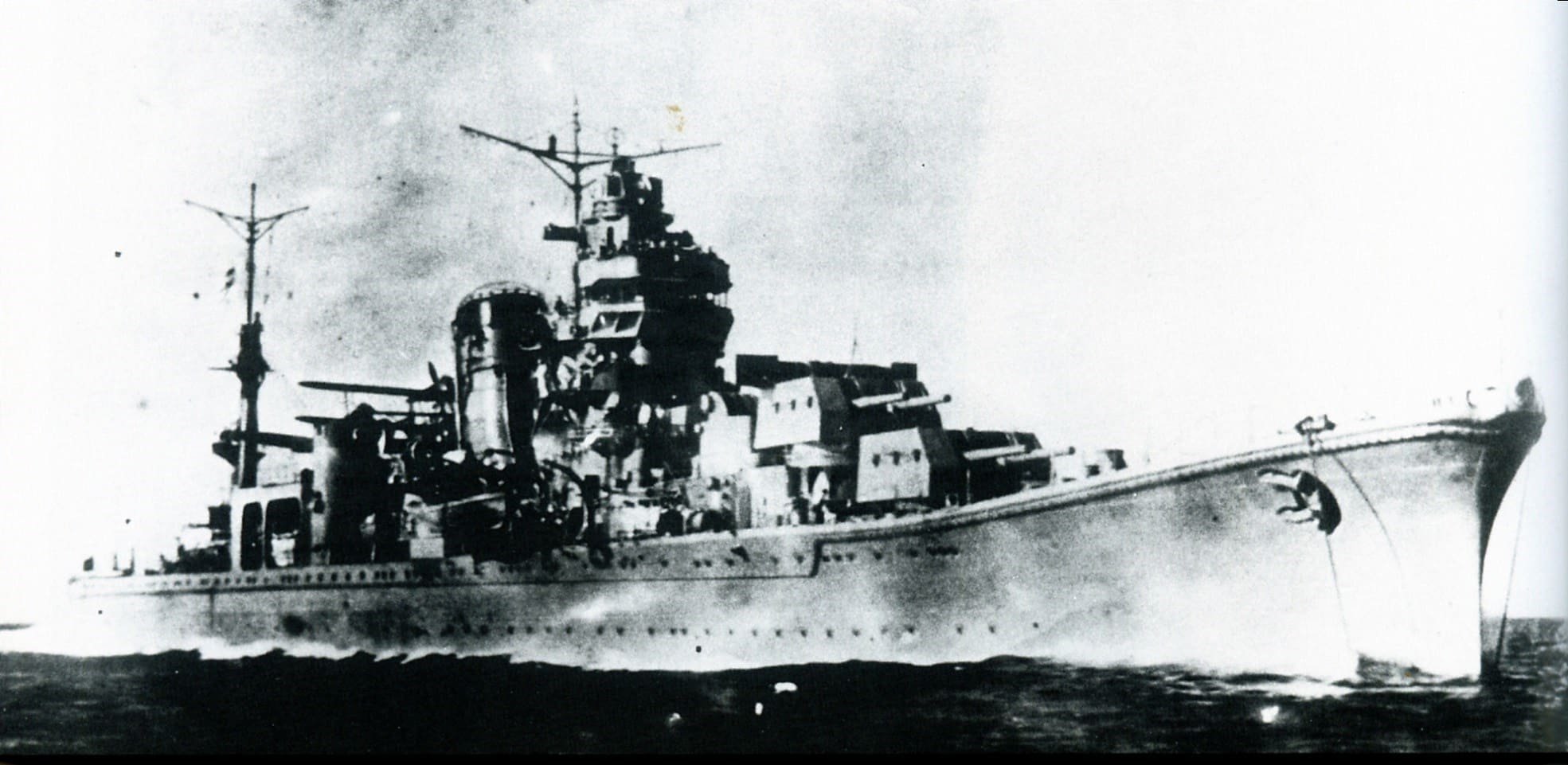

貧弱な対空兵装が阿賀野の活躍を阻む

帝国海軍敗北の大きな要因の1つは、過去の遺産たる水雷戦隊への過剰な思い入れではないでしょうか。

もちろん不要とまでは言いませんが、しかし対空装備はもはや必要不可欠な、命を永らえるための大切なものでした。

その対空兵装が乏しかった【阿賀野】は、設計に携わった宇垣纏連合艦隊参謀長ですら、「こんな装備で要求どおりの活躍ができるのか」と苦言を残しています。

一方で現場では本艦を不沈艦扱いしていて、実際に強いかどうかは別として、防御力のない軽巡で不沈艦とは不沈艦も随分叩き売りされています。

その不安は的中し、【阿賀野】は最新鋭の軽巡洋艦なのに輸送や護衛、訓練に励む日々で、本格的な実戦は竣工から1年も経っていました。

竣工直後に「ガダルカナル島の戦い」へと赴いているのですが、ここではほとんど戦闘に参加していません。

警戒など出撃をする機会は多々あったのですが、最も激しく水雷戦隊の砲撃戦が行われた「ガダルカナル島の戦い」に参加していなかったのは、「阿賀野型」の戦果が乏しい理由の1つであることは間違いありません。

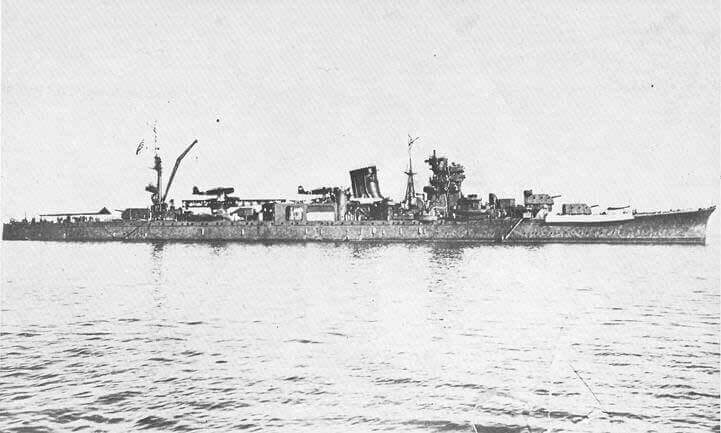

昭和18年/1943年6月より、整備の際に【阿賀野】は足りねぇぞと非難轟々だった対空兵装が増備されました。

とは言うものの、13mm連装機銃が25mm連装機銃に、そして25mm三連装機銃が2基増えただけで、多少マシになった程度でした。

相変わらず15.2cm連装砲は対空砲としては使い勝手も悪いわけで、当初考えられたほどの防空力には至っていません。

ただ、同時に対空レーダーである21号対空電探も装備されています。

11月、【阿賀野】は「ブーゲンビル島沖海戦」へ出撃、いよいよ【阿賀野】が戦火を交える時がやってきます。

と言いたいのですが、ここでは戦果もなく、また被害もなく、回避行動に専念することになりました。

「ブーゲンビル島沖海戦」は小さな戦いではなく、【妙高】【初風】の衝突や、【川内】の沈没があった海戦です。

2時間もの戦いであったのにもかかわらず、先述のまずさもあって【阿賀野】所属の第二警戒隊はほとんど戦闘行為を行いませんでした。

その後、【阿賀野】はラバウルへと帰投するのですが、そこで巻き込まれるのが「ラバウル空襲」です。

「ラバウル空襲」では撃沈を含め多数の艦が損傷し、その後の日本艦隊の攻撃力が激減した空襲でした。

11日の空襲で、【阿賀野】は艦尾に魚雷を受けてしまい、艦尾およそ10mがもぎ取られてしまいました。

4軸の推進器のうち2軸を、そして舵を失った【阿賀野】は、空襲を耐え忍んだ後に他の船と共にトラック島を目指しました。

舵が取れない【阿賀野】は両軸のスクリューの回転速度を調整して代用舵とする一方、【浦風】とロープで繋がり、【浦風】が【阿賀野】を引っ張って針路変更を補助する形で航行を続けます。

しかし12日、【米ガトー級潜水艦 スキャンプ】の魚雷が右舷缶室付近に直撃、【阿賀野】は航行不能に陥ってしまいます。

後で調べると幅7m、高さ12mという巨大な破孔があって、さらに逆側の缶室も浸水していたそうです。

難を逃れた【能代】、続いてトラック島から救援にやってきた【長良】によって【阿賀野】は曳航され、その後トラック島へと向かいました。

トラック島で応急処置を行った【阿賀野】でしたが、沈没寸前の状態で生きながらえたほどの重傷です。

【明石】だけの修理では完治は無理で、【阿賀野】は日本へ戻って本格的な修理を行うことになりました。

しかし、【阿賀野】の回復は叶いませんでした。

2軸の推進器と仮設の舵(ウインチと舵をワイヤーで結び、ウインチを旋回させて舵を動かすという応急処置でした)を頼りに、2月15日に【阿賀野】は護衛の【追風】と共にトラック島を出港します。

ですが翌日の2月16日、【阿賀野】は航行中に【米バラオ級潜水艦 スケート】の魚雷を右舷に2本受け、またも缶室が浸水して航行不能。

前回の被雷箇所は穴を塞いで水を抜いただけですから、魚雷が当たればひとたまりもありません。

この被害はで、沈没は免れない状態でした。

総員、護衛についていた【追風】へと移乗して避難、【阿賀野】は炎を上げながら闇夜の中でゆっくりと沈んでいきました。

「阿賀野型」最初の沈没となった【阿賀野】の沈没は、まだ序章でしかなく、その明け方から今度は「トラック島空襲」がはじまります。

「トラック島空襲」では【阿賀野】乗員を救助した【追風】も沈み、日本の未来はますます暗くなっていきました。

| 沈没時の主砲・対空兵装(推定) |

| 主 砲 | 50口径15.2cm連装砲 3基6門 |

| 副砲・備砲 | 65口径7.6cm連装高角砲 2基4門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 8基24挺 |

| 25mm単装機銃 8基8基 |

出典:[海軍艦艇史]2 巡洋艦 コルベット スループ 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1980年