| 零戦開発物語 | 零戦の性能を知ろう |

| 零戦+防弾性-Xのif考察 | 零戦と防弾性の葛藤 |

【零戦】の正当な評価はなかなか難しいのですが、少なくとも日本と連合軍双方の撃墜破については誤認なり水増しが多く、雑魚が束になってかかってきても【零戦】が息を吹くだけで吹っ飛んだみたいな無双はしていません。

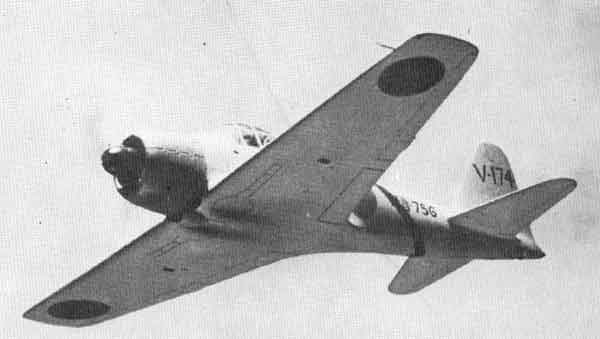

「日華事変」で衝撃デビューを果たしながらも連合軍はその報告を信じず、太平洋戦争がはじまります。

真珠湾で暴れまわる一方で、台湾からも【九六式陸攻】と【一式陸攻】、そして【零戦】が飛び立ちました。

台湾からフィリピンのクラーク基地までの片道830kmに爆撃機だけでなく【零戦】までもが現れたことで、フィリピンでは「空母を探せ!」と慌てふためきます。

まず最初に【零戦】の前に現れたのが、【P-36】や【P-40】といったアメリカ陸軍の戦闘機でした。

日本側は【零戦】の性能から見て、【P-36】【P-40】も大したことはないと考えていました。

接近戦の性能は全部【零戦】が勝っていて、対【零戦】の戦い方を知らない相手に苦労することはなかったでしょう。

【P-36】は【零戦】と戦う機会は「真珠湾攻撃」の時だけだったようで、この時は1対2で敗北していますが性能や評価を見る限り【零戦】が劣る要素はないといっていいです。

【零戦】の恐ろしさが連合軍に瞬く間に知れ渡り、当時の【P-40】も【零戦】相手に次々と敗れていきました。

【P-40】は速度では圧倒的な差がありましたし、そこそこ硬いのですが、上昇力や高高度に強くなかったので【零戦】があたふたするような相手ではありませんでした。

クラーク基地には【P-40】が主力で配備されていたのですが、飛び立つ前に破壊したのも含めて【P-40】に活躍の機会はほとんどありませんでした。

また少数の【P-35】がありましたが、【九六式艦上戦闘機】と同世代の【P-35】が敵うわけもなく一蹴されています(実は撃墜された機体はゼロ)。

一方海軍の【F2A】も世代的には【九六式艦戦】時代の機体で、しかもアメリカの中でも評価の低い戦闘機だったことから、これも【零戦】にとって戦果を稼ぐボーナスステージ扱いになってしまいます。

そして次に【零戦】と衝突したのが宿敵【F4F ワイルドキャット】でした。

アメリカの分析によると、【F4F ワイルドキャット】よりも【零戦】が優れている点は、運動性能は言わずもがな、他に上昇率と上昇限界高度が挙げられています。

一方でパワーと総合的な急降下性能においては【F4F ワイルドキャット】のほうが優れていて、さらに機体もしっかりした作りであることから、7.7mm機銃だけではなかなか撃墜できません。

それでも【零戦】は持ち前の格闘性能でタイマン勝負に持ち込んでは着実に【F4F ワイルドキャット】を葬っていき、当時のアメリカ海軍戦闘機の代表格であった【F4F ワイルドキャット】に対しても正攻法では有利に戦うことができました。

キルレシオについてはどっち側の数値も個人的に信用していませんが、【F4F ワイルドキャット】と【零戦】の性能では【F4F ワイルドキャット】が勝っている点は多くありません。

ただしあくまで性能で、戦闘になると【F4F ワイルドキャット】にやられる【零戦】だって当然たくさん出てきます。

確かに低速帯でのドッグファイト性能では【零戦】に軍配が上がっていましたから、自分の土俵では横綱相撲がとれました。

しかし速度を上げられたり、それこそまだ浸透していませんが一撃離脱で攻撃を繰り出されると、【零戦】は翻弄される一方です。

対【F4F ワイルドキャット】は格闘戦において【零戦】が有利だったのは事実ですが、じゃあ余裕のある相手だったのかというとそうでもありません、トントンなのが現実です。

どころか【F4F-4】より軽い【F4F-3】との勝負が多かった初期の戦いでは【零戦】にもかなりの被害が出ていて、【零戦】が【F4F ワイルドキャット】に対して圧倒したという事実はないのです。

特に何らかの理由で増槽を捨てることができなかった場合は普通に負けてます。

その後勝利の女神はとんでもないプレゼント、ちゃんと飛べる【零戦】をアメリカに与えてしまいます。

昭和17年/1942年7月、アクタン島に不時着した【零戦】を発見したアメリカは骨の髄まで徹底的に分析し、【零戦】との戦い方を学びました。

アメリカ人に「とんでもなく高性能な機体だが絶対乗りたくない」と言わしめた【零戦】の弱点は今更語るまでもありません。

そして【零戦】の弱点は非常にわかりやすかったこと、そしてアメリカの戦闘機にはその弱点を突ける性能があったことから、【零戦】は途端にこれまでの無双っぷりが鳴りを潜めます。

「格闘戦をしてはならない(勝てない)」「背後を取れない場合は低速で空戦を行わない(ついていける運動性を有していない)」「低速帯で上昇する【零戦】を追尾してはならない(同じ角度で上昇すると失速する)」

この三箇条を厳命し、一撃離脱戦法で【零戦】から常に距離を取る戦いをする、さらにサッチウィーブという複数機で常に片方が【零戦】の死角や攻撃に適した位置を取れるように動き、数の有利を維持する連携で【零戦】を潰しにかかりました。

一撃離脱戦法については日本でも考えられた戦法なので敵の意図は掴めていましたが、サッチウィーブに関しては連携して1機を責め立てる戦法だという認識は上層部までには至らなかったようです。

パイロットも数機で1機を落としにかかる戦法であるということは理解していましたが、常に死角を突いてくるまでの執拗なものだと考えていた人は少なかったでしょう。

トンボ釣りと言われますが戦闘機はトンボではありません、戦闘中に広範囲の視界を常に拾えるわけもなく、いきなり違う方向から無線などのコンビネーションで襲われていると理解するのは難しかったのだと思います。

下からないし上から戦況を観察する者がいればあるいは気づくことができたかもしれませんが、数的劣勢の中で悠長に観察できるわけもありませんでした。

ここから【零戦】は性能やパイロットの技量の差を数でカバーしてくるアメリカの戦いに苦しめられ、勢力図が一気に転換します。

特に一撃離脱戦法については上からトップスピードで突っ込んできて下に逃げていきますから、急降下制限速度だどうこういう前に、追いかけるにしても加速してトップスピードの相手に追いつかないといけません。

【F4F ワイルドキャット】は急降下制限速度が772km/hなので、【三二型】相手でも100km/h以上の差がありますからそりゃシンプルに戦えば戦うほど【F4F ワイルドキャット】に分があります。

上昇力こそ【零戦】が上回るので、上昇する【F4F ワイルドキャット】に食らいつくなど一撃離脱戦法でも【零戦】に戦う手段がないとは言いませんが、いったん不利な戦況になるとそう簡単にひっくり返せなくなったのが一撃離脱戦法です。

これまでパイロットの腕前がイマイチでも、【零戦】の性能と相手がドッグファイトに乗ってくれたので勝ててきましたが、こうなるとそれこそ優秀な【零戦】乗りでなければ【F4F ワイルドキャット】に敵わなくなってきたのです。

そして【零戦】が苦戦を強いられるということは、爆撃機の防衛に風穴があくことになります。

敵は陸攻と【零戦】が現れたら可能な限り陸攻を狙い、【零戦】が勝手気ままに飛ぶと陸攻が全滅するような戦い方をして行動を抑制していました。

ガダルカナル島への爆撃は日に日に陸攻の損耗は激しくなっていて、ガダルカナル島の制圧が達成できなかった大きな原因となりました。

「ガダルカナル島の戦い」は海だけでなく上空での航空戦も互いに息切れしながら戦っていたのですが、そこを語りだすとまた長くなるので。

また「ガダルカナル島の戦い」が始まったころから、最初は「ぺろハチ」と呼んでバカにしていた【P-38】とも戦っています。

陸軍の双胴双発単座戦闘機【P-38】は【零戦】よりもめちゃくちゃ速く、加速も優秀な戦闘機でしたが、双発機の性である運動性能の弱さと、急降下性能が【零戦】以上に貧弱だったところに付け込んで【零戦】がバカスカ殴り落としてきました。

しかし機体の改良と一撃離脱戦法を徹底することにより、【P-38】はやがて【零戦】に逆襲をしかけます。

高度も低いと【零戦】に主導権を握られるが、5,000mより高くなれば立場が逆転することを掴んでいました。

接近戦なら勝てるのに、という悔しさが多くのパイロットの胸の内にあったでしょうが、戦争というのは残酷です、弱みを見せたほうが悪いのです。

結局一撃離脱戦法を駆使するようになってから【零戦】は上から突っ込んできてまた上から突っ込んできてと、かつてバカにしていた相手にいいように弄ばれました。

その後もあっちこっちで【零戦】は【P-38】と戦っていて、基本的にいい思い出も悪い思い出に上書きされた相手だと思います

他に「かつお節」と呼ばれた単発戦闘機【P-39】とも戦闘がありましたが、こいつはアメリカもイギリスもいらない子扱いしていた戦闘機なので【零戦】にカモにされました。

低空でしか戦えない【P-39】は6,000~8,000mで爆撃を行う陸攻に対して仕事ができず、あっぷあっぷしているうちに【零戦】が食っていったのです。

太平洋戦線からは早々に退き、【P-39】はソ連で活躍をしたのですが、実物を見ると絶対そうにしか見えないぐらいかつお節です。

年が明けると【零戦】は英国の雄【スピットファイア】とも手合わせをする機会を得ました。

ポートダーウィンで2月に【零戦】はオーストラリア空軍に配属された【スピットファイア Mk.Ⅴ】との戦闘を行います。

この時【零戦】は6機が撃墜されましたが、【スピットファイア】を26機も撃墜したと報告しており、大勝利を収めています。

ただこの【スピットファイア】との戦いはいろいろ差し引かないといけない点も多いので、戦果だけ見て【零戦】は【スピットファイア】より強いと考えるのは早計です。

少なくとも開戦当初のアメリカ同様【零戦】を舐めて一撃離脱戦法を使わなかったのが【スピットファイア】の被害を増やしているのは間違いありません。

対【スピットファイア】戦は太平洋戦争では少なく、この後は再びアメリカ機との熾烈な争いが続きます。

年明けからは艦上戦闘機なのにいろいろ問題があってしばらく空母に乗ることはなかった【F4U】が登場。

いよいよ開戦後に運用を開始した機体が【零戦】に襲い掛かります。

相変わらず【零戦】の運動性能はずば抜けていて【F4U】もこれには敵わなかったのですが、それでも【零戦】にとってはドッグファイトでも手こずる旋回性能を発揮した【F4U】は脅威でした。

初戦こそ【零戦】は【F4U】を含む敵編隊との空戦で圧勝しましたが、これも一撃離脱戦法が徹底されるとすぐに苦しくなりました。

特に高高度での性能差が大きいため、【F4U】はとにかく高速で移動しできるだけ高い高度で勝負をするという戦いを重視し、【零戦】は何とか得意な低速中空エリアで戦果を重ねていきます。

この頃までは戦訓としては【零戦】が不利な面もあるけど特に中低空では遜色なく戦えているという認識ではありました。

しかし2,000馬力で650km/hを上回る速度を誇る【F4U】の登場は時代の変化を見せつけられるものでした。

すでに【零戦】が誕生して3年、待望の後継機が全く期待できないため、【零戦】も少しでも速度を上げるために【五二型】への改装計画が急ピッチで進んでいました。

アメリカは手を緩めることなく【P-47】を送り込んできます。

ヨーロッパ戦線で先にデビューしていた【P-47】は夏ごろに太平洋上にも現れます。

超高速で頑丈、12.7mm機銃8挺の脳筋仕様で、【零戦】にとっては最も嫌う性能の戦闘機と言えるかもしれません。

急降下速度に関してはピカイチで900km/h近く発揮することができ、【零戦】にとって付け入るスキがほとんど見当たらない戦闘機でした。

【P-47】は陸軍の「隼」や「三式戦闘機『飛燕』」との戦闘のほうが有名です。

しかし【零戦】相手にはちゃんとアメリカが最大の刺客を送り込んでいました。

【F4U】の保険で生産されたのに、太平洋戦争後半の主役と言っていい活躍を見せた【F6F】が遂に登場します。

力こそパワー、速度こそ【F4U】よりも劣りますが、ちょっと重くたってでかいエンジン積んで頑丈で作りやすけりゃいいんだよというシンプル思考の【F6F】は、試合前のプロボクサーの如く過酷な減量をして完成した【零戦】とは真逆の存在でした。

グラマン社は社長のグラマン自身が海軍のテストパイロットだった経緯もあって、今航空機に求められるものが何なのかは生粋の設計者よりも身をもってわかっていた面があるのでしょう。

【F6F】は初期の【F4U】と違い艦載機運用もちゃんとできるし、また【F4U】同様旋回性能も【F4F ワイルドキャット】に比べて大きく上昇。

ドッグファイト性能はここにきてもなお【零戦】に多少の分がありましたが、それでも過去の戦闘機に比べると最も格闘戦がしづらい相手だったと思われます。

【F6F】は【F4F ワイルドキャット】以上に頑丈だったので7.7mm機銃ではとにかく穴だらけにするまでひたすら撃ち続けるしかありませんでした。

強力な20mm機銃があるとはいえこちらは弾数に限りがあり、一方【F6F】は【F4U】と同じく12.7mm機銃6挺を装備。

もちろん【零戦】に12.7mm弾の耐性なんてないので非常に不利な性能差でした。

そして言うまでもなく高高度性能は【零戦】を上回り、加速力も秀でているため、ついに【零戦】に真っ向から勝負を挑める戦闘機が現れたと言っていいでしょう。

全く勝ち目のない相手というわけではありませんが、格闘性能すらパワーで押し込んでくる【F6F】に対して【零戦】はこれまで以上に過酷な戦闘を強いられるようになりました。

ちなみに【F6F】は誕生の時期から性能から【零戦】を意識して設計された戦闘機、と言われたりもしますが、これは違います。

「アクタン・ゼロ」は【F6F】の試作機が初飛行をする僅か16日前の出来事で、とても採用なんてできません。

【零戦】の構造を把握してから【F6F】で検討されたのは機銃を20mmにするかどうかという点ぐらいで、12.7mmで十分ぶち抜けるから不要となっています。

対【零戦】、というか太平洋戦争の戦訓が取り入れられたのはさらに後継の【F8F】です。

【F6F】は乱暴に言えば鉄箱に超強いエンジンぶち込んで力任せに動かす機体でしたが、【F8F】はこれを洗練化させたものです。

なので【F8F】は、【零戦】に負けない運動性能を!みたいなことは考えておらず、日戦ぶっ潰すんなら難しいこと考えずに【F6F】を小さくして速度で圧倒するのが手っ取り早いということで作られました。

【F8F】と【零戦】は実際に戦闘を行ってはいませんが、アメリカでは鹵獲した【五二型】と模擬空戦を行っていて、その結果ドッグファイトでも【零戦】に勝てるという確証を得ました。

もし【F8F】が戦争に間に合っていたら、【零戦】はもはや唯一の取り柄となった運動性能も負けてしまう相手となっていたに違いありません。

【烈風】が誕生していたとしても、速度に劣り運動性に劣り、サイズも大きい【烈風】が【F8F】に対して優位に戦えるケースは少なかったでしょう。

「四式戦闘機『疾風』」のほうがまだやり合えた気がします。

太平洋戦争に現れた戦闘機は他に終戦が近づいてきたころに【P-51】があります。

【P-51】は最強ではなく最良、特に諸問題が解消された【D型】が均整の取れた戦闘機でかつ量産性に秀で、アメリカでも非常に評価の高い機体ですが、主に【B-17】や【B-29】の本土空襲の護衛として登場。

高い位置から見下ろしながら現れる【P-51】は高高度性能も高く、ビュンビュン動かれるわけですから相当きついです。

さらに【F4U】や【F6F】よりも運動性が高く(ただし低速帯はかなり苦手)、純粋なドッグファイトになっても【零戦】が有利とは決して言えない存在でした。

本土防衛は【零戦】よりも陸軍機や【紫電改】などが目立ちますが、【零戦】もこの辺りと激戦を繰り広げています。

巨大な太平洋の上空を疾駆した【零戦】は、一切の妥協を許さない設計と過酷な訓練を経て戦場を掌握していきました。

終戦後も「Zero」の恐ろしさは語り継がれ、多くを捨てたにもかかわらず約5年、終戦直前まで第一線で戦い続けた【零戦】は畏怖の対象であり続けました。

質と量という、海軍にとっては嫌というほど思い知らされた連合軍との壁は【零戦】でも突破できませんでした。

【零戦】という質とパイロットの質で上回った日本は、やがて馬力という量と戦闘機の純粋な数の前に屈していきます。

相手が新機種を投入する一方で結局日本は【雷電】をちょちょいと投入しただけ。

「紫電、紫電改」が奇跡的に場を繋いでくれましたが【烈風】も誕生せず、【零戦】は質の戦いが終わってからも酷使され、最後は最も悪質、しかし最も効果的とされた特攻に散っていく一生でした。

特攻機の約半数が【零戦】で、日本は【零戦】と一蓮托生の太平洋戦争を戦ったのです。