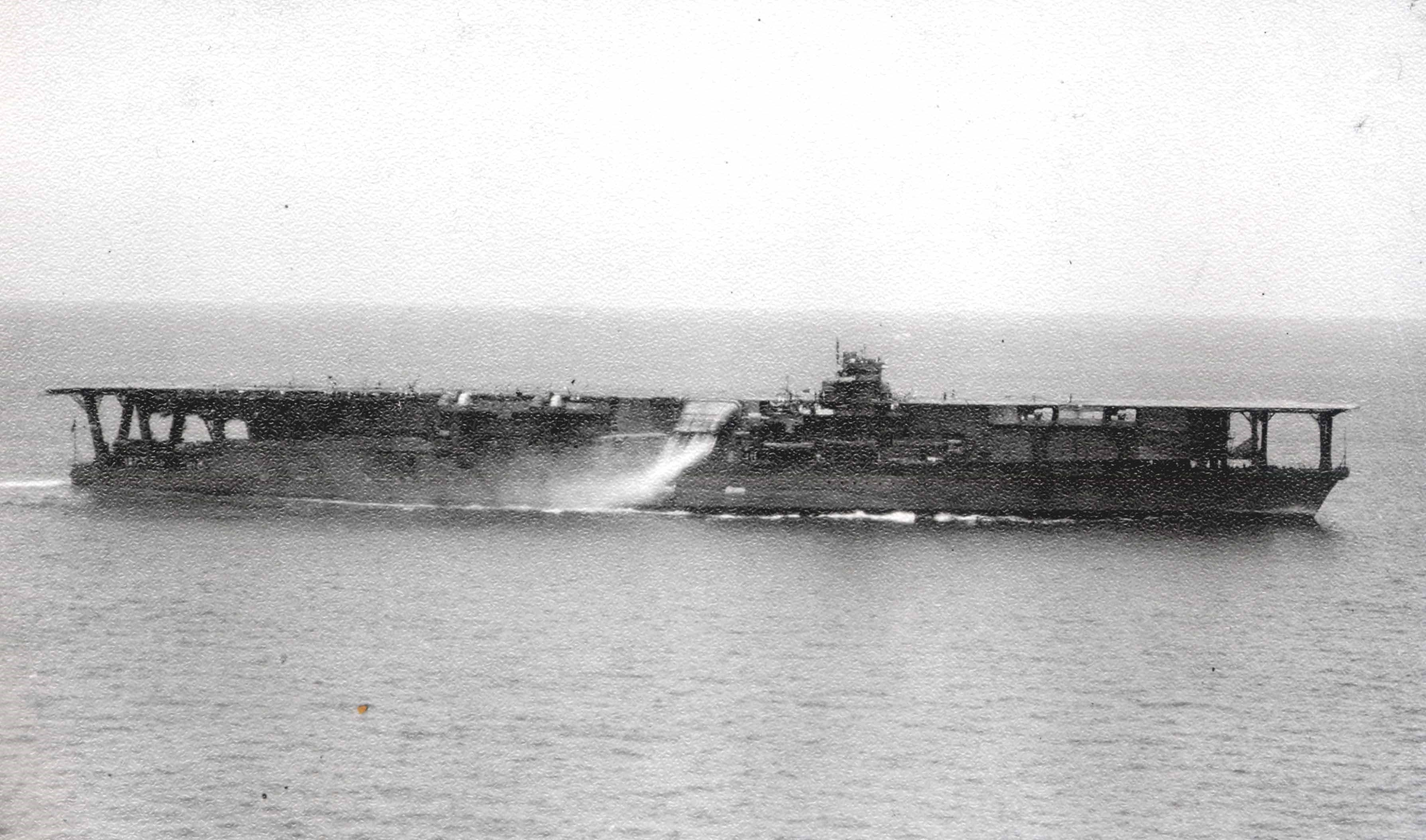

②昭和10年/1935年(大改装完了後)

| 起工日 | 大正9年/1920年7月19日 |

| 進水日 | 大正10年/1921年11月17日 |

| 竣工日 | 昭和3年/1928年3月31日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和17年/1942年6月5日 |

| (ミッドウェー海戦) | |

| 建 造 | 川崎造船所・横須賀海軍工廠 |

| 基準排水量 | ① 26,900t |

| ② 38,200t | |

| 全 長 | ① 238.51m |

| ② 247.65m | |

| 水線幅 | ① 29.57m |

| ② 32.50m | |

| 最大速度 | ① 27.5ノット |

| ② 28.3ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:8,000海里 |

| ② 16ノット:10,000海里 | |

| 馬 力 | ① 91,000馬力 |

| ② 125,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和3年/1928年(竣工時) |

| 搭載数 | 艦上戦闘機/16機 |

| 艦上攻撃機/28機 | |

| 艦上偵察機/16機 | |

| 格納庫・昇降機数 | 格納庫:前方2ヶ所 後方3ヶ所 |

| 昇降機:2機 | |

| 備砲・機銃 | 50口径20cm連装砲 2基4門 |

| 50口径20cm単装砲 6基6門 | |

| 45口径12cm連装高角砲 6基12門 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 12基 |

| ブラウン・カーチス式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| 飛行甲板 | 長171.3×幅30.48(上部甲板) |

| 昭和10年/1935年(大改装時) |

| 搭載数 | 艦上戦闘機/12機 |

| 艦上攻撃機/36機 | |

| 艦上爆撃機/24機 | |

| 補用機/18機 | |

| 格納庫・昇降機数 | 格納庫:前方2ヶ所 後方3ヶ所 |

| 昇降機:3機 | |

| 備砲・機銃 | 50口径20cm単装砲 10基10門 |

| 45口径12.7cm連装高角砲 8基16門 | |

| 25mm連装機銃 11基22挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 8基 |

| ブラウン・カーチス式ギアード・タービン 2基 | |

| 艦本式ギアード・タービン2基 計4軸 | |

| 飛行甲板 | 長248.58×幅30.48 |

急遽延命することに 赤城の姉代わりとして加賀誕生

【加賀】及び【赤城】の空母化の経緯や【赤城】と共通する部分のついては、ここでは軽くに留めますのでご了承ください。

「ワシントン海軍軍縮条約」締結の影響による「八八艦隊計画」の断念により、各国で様々な艦が廃艦となったり計画の廃案がなされました。

「長門型」を上回る「加賀型戦艦」として起工していた【加賀】は、二番艦【土佐】とともに廃艦が決定。

残念ながら標的艦として実験に従事した後、解体されることになりました。

しかし思いもよらぬ形で、【加賀】は航空母艦として生まれ変わることになります。

大正12年/1923年9月、列島を関東大震災が襲います。

人口が集中していた東京は甚大な被害を受け、ライフラインから人の流れからすべてが寸断されてしまいます。

帝国海軍側で最も問題となったのは、【赤城】とともに戦艦から空母へと改造されていた【天城型巡洋戦艦 天城】の大損傷でした。

【天城】は震災の影響で船の背骨でもある竜骨が脱落しており、空母化どころか船として生き返らせることも難しい被害となってしまいました。

そこで代わりの空母化が決まったのが【加賀】でした。

【加賀】は巡洋戦艦である【赤城】より速度も遅く、また艦も短いので空母には向いていない船体でしたが、それでも新型を建造するよりかは竣工が早いということで、急遽【加賀】を代替艦として採用することになりました。

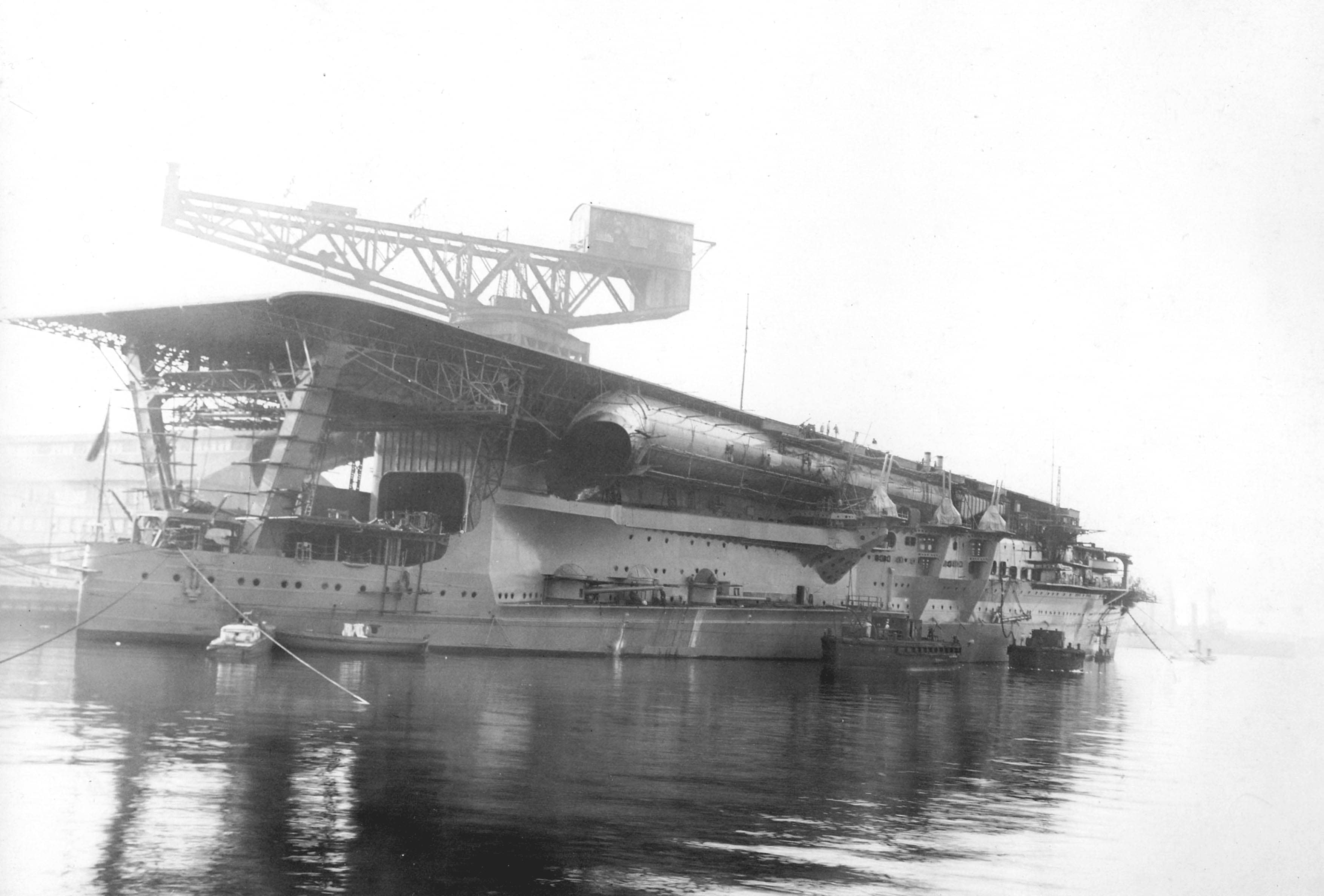

ですが【加賀】には資金不足によってかなりスローペースの建造となってしまいます。

すでに【赤城】の空母化改造が進んでいるのをはじめ、【榛名】改装、【妙高】建造、なにより関東大震災の復旧に莫大な費用がかかっていたため、【加賀】は技術とお金の両方で苦難を強いられたのです。

その結果が、未成状態での観艦式参加でした。

つまり、昭和3年/1928年3月31日の竣工日にはまだ工事が残っていたのです。

結局予算が足りなかったので、年度内ではとりあえず完成したことにし、翌年度で新しく修理、改装費として予算を計上することになります。

しかし完成したことになっているので、同年末の観艦式には出席させなければなりません。

なにせ日本初の本格派空母です、【赤城】だけの出席では国内どころか海外にも示しが付きません。

そのため、中身はすっからかんで、外見は見事偉大巨大広大な空母、模型みたいな状態で観艦式の第四列の先頭を務めたのです。

例えば「飛ばしてみせて」と言われたら、全員オロオロしたことでしょう、完成している空母なのにこの時は航空艤装すらされていないのですから。

中甲板に設置する予定だった連装砲2基もこの段階では搭載されていませんでした。

【加賀】が本当に完成したのは果たしていつなのか。

就役中も使えなくはなかったので、航空機を載せて、それこそ空母の任務を果たしていましたが、停泊のタイミングでは工事、予備役の時はもちろん工事、なんと昭和6年/1931年末でようやく工事が一通り終了した具合です。

一応昭和4年/1929年11月30日に初の第一航空戦隊配属となりましたが、この時もまだ機動部隊の運用実験と並行して、暇を見つけては残工事に取り掛かっていました。[6-P242]

昭和7年/1932年2月、「上海事変」が発生。

第一航空艦隊 旗艦【加賀】出陣。

【赤城】は当時予備役だったので、日本初の空母の実戦となった「上海事変」で、【加賀】は立派にお勤めを果たしたのです。

工事は終わりましたが本当にギリギリで、時期が早ければ【鳳翔】だけで「上海事変」を戦っていた可能性もありました。

計画された艦容の変遷

空母化工事はどうしても【赤城】中心で話が進んでしまいますが、「ワシントン海軍軍縮会議」の時期から紐解いていくと、実は【加賀、土佐】が空母になるという未来が先に描かれていたことがわかります。

※この項目はYoutubeチャンネル「宮間めさの『テイコク立体』」の「三段空母『加賀』の恐怖のメカニズムを3DCGで解説してみた【音声改善版】」の情報に依存しておりますので、この動画を見てもらった方がよいです。[3]

「ワシントン海軍軍縮会議」は大正10年/1921年11月11日から大正11年/1922年2月6日までの約3ヶ月行われた、主要5ヶ国の軍縮会議です。

会議や条約の内容には触れませんが、1月3日、日本は協議の中で【加賀、土佐】の2隻を空母化するつもりであるということを公式に伝えています。[5]

なので会議の中盤ぐらいまでは、「天城型」は空母になる予定はなかったわけです。

そしてこの段階では「加賀型」をどんな空母にするかということも並行して検討が進んでいました。

当時は日本では【鳳翔】が建造中の状態で、イギリスが【フューリアス】と【アーガス】をそれぞれ改造によって保有、アメリカが【ジュピター】を【ラングレー】に改装中という時代。

つまり完成している空母はイギリスの2隻だけで、参考になるのはこの2隻だけだったと言えるでしょう。

そのため改装案のうち1つは【フューリアス】の第一次期の空母のような模索時の艦容、もう1つが逆に最終形態とも言える艦橋と煙突の一体型設計でした。

そしていずれも飛行甲板は一段であり、多段式というものは考えられていなかったのです。

【フューリアス】の設計だと、甲板を艦橋と煙突が分断することになり、全通式甲板とはなかなか言い難いですが。

【フューリアス】式はやはり問題がはっきりしていき、着艦時に目の前に障害物がありますから、下手したら衝突して死にます。

それに煙突の煙が甲板上に渦巻くので、視界も悪いし気流も乱れるので、空母としての運用には全く不向きでした。

一方で艦橋と煙突を一体にする方法は今でも空母の基本設計として生きるぐらいには理にかなっていて(原子力空母を除く)、今から振り返ればこの形一択でした。

しかしこれには当時の空母着艦システムの問題が立ち塞がりました。

当時は着艦制御方法が確立しておらず、イギリスが編み出した縦索式着艦制動装置しか機械的な停止方法がありませんでした。

これは何十本のワイヤーを甲板に沿って長く張り、そのワイヤーの間に入った車輪を摩擦で止めるという手段だったのですが、まぁ止まらないったら止まらない。

他にも様々な問題があり、当時はどうやって安全に着艦させるかというのが最大の頭痛の種でした。

この問題を解消する手っ取り早い方法が、飛行機のブレーキだけで止まることができるぐらいの長い甲板を持つことでした。

なので全通式甲板というのは、船のサイズを最も有効的に使う方法としては当然の手段だったわけです。

ここからは【赤城】と重複するために省略しますが、発艦と着艦を両立させるためにはどうすべきかという議論に繋がって、最終的には多段式が採用されることになります。

そして空母化計画に関しても、甲板長を重視するのであれば全長が長い「天城型」のほうが空母に適しているということから、やがて空母化改装は「加賀型」ではなく「天城型」へとシフトチェンジしていきました。

煙突

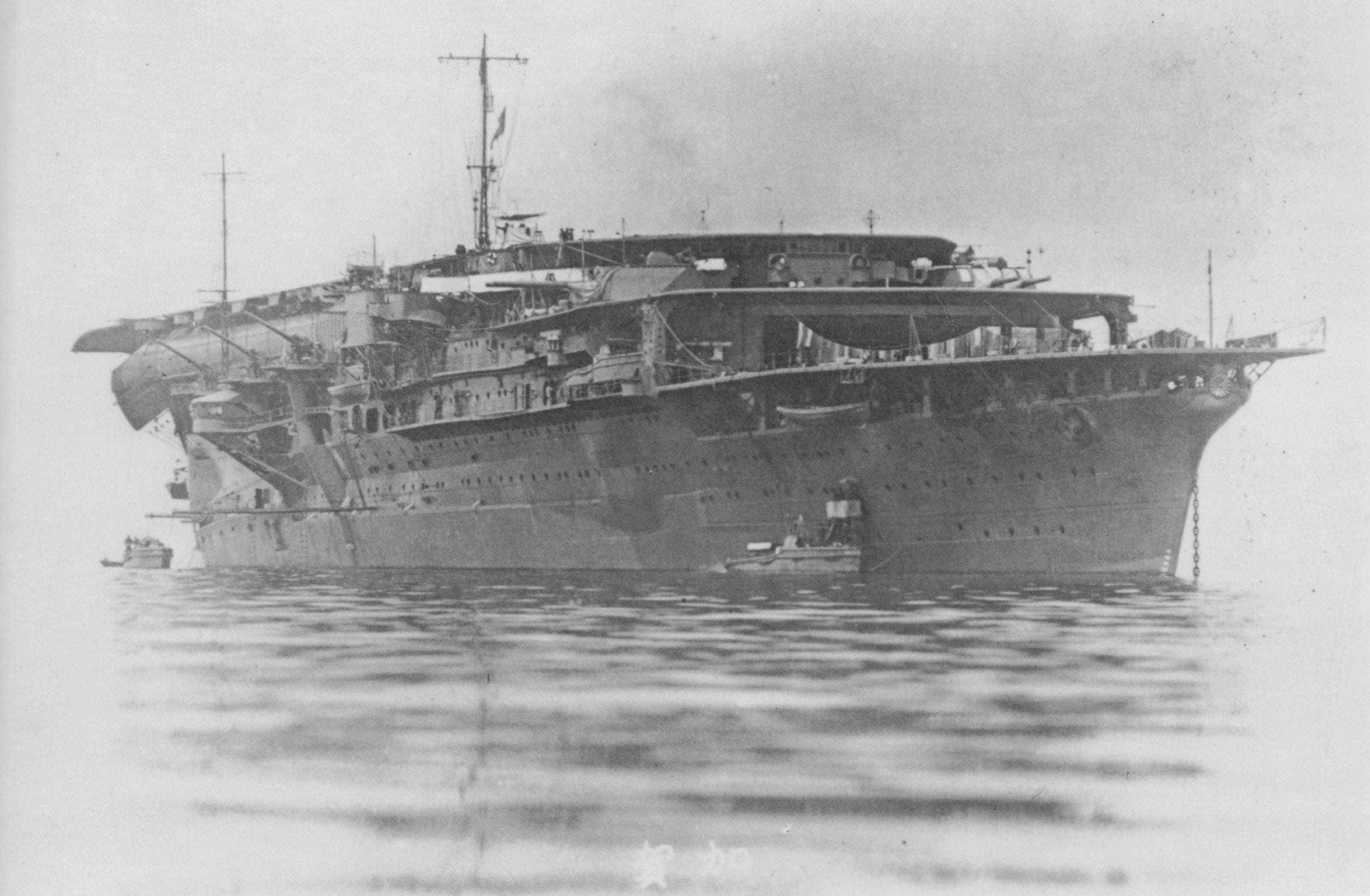

繰り返しとなりますが、三段式甲板時代の【加賀】は【赤城】と共通する箇所が多いため、本項に限らず【加賀】特有のものに絞ってお伝えいたします。

【赤城】の煙突が特徴的であるのと同じく、【加賀】の煙突もまた特徴的でした。

【加賀】は煙突が両舷にあり、機関から出る煙を半々に分けて両側の煙突から排煙させています。

しかもその煙突は艦のほぼ中央部分から、ダクトみたいに艦尾に向かって長々と伸びており、格納庫の末端付近でようやく煙が出るという構造になっています。

見たまんまの艦尾排煙方式と言われるこの設計は、【赤城】が弯曲煙突を導入していることに対して、イギリスの改装空母【アーガス】が取り入れていたこの方式を真似たものでした。

なぜこのような煙突を採用したかと言うと、まず飛行甲板はできる限り穏やかにしておかないと、発着艦に影響が出てしまいます。

甲板上に支障をきたす大きな要因が排煙でした。

他の船なら煙突は甲板の上に生えて煙を出すわけですが、空母の場合は甲板上に煙突を置くのがなかなかセンシティブな問題になってきます。

「加賀型」空母化計画の部分でも出てきた【フューリアス】の例を見ても、中央に煙突はとても置けないので、甲板の左右どちらかに置くしかないのです。

話はそれだけでは終わりません、煙突から出てくる煙は特に航行中に風にぶつかって甲板上の気流を乱してしまうのです。

艦載機は発艦時も着艦時もできるだけまっすぐ動かないといけないし、また着艦時の速度は失速しない程度まで落ちているため、邪魔な風の煽りは受けやすいです。

船を動かすためには絶対必要な煙突が、空母の要である艦載機の運用を妨げるため、どこにどんな煙突を置くかは難しい問題でした。

【赤城】は弯曲煙突+海水噴霧という奇抜なアイディアで煙をできる限り抑制する形を取り、またアメリカの「レキシントン級航空母艦(旧巡洋戦艦)」は、それはそれは巨大な煙突を甲板に搭載し、高い位置から排煙することで影響を極力抑えようとしています。

これに対して【アーガス】は前述の艦尾排煙方式を採用し、煙が出る場所を後ろにしちゃえば問題ないじゃんという発想で、【加賀】もこの案を採用したわけです。

煙突の形状に関しては喧々諤々の議論があり、結局比較の意味を込めて両者別々の形状の煙突を採用することになりました。

ちなみに【加賀】にこんな煙突を付けると知った平賀譲は「馬鹿げきった方法」とオブラートの欠片もなく一刀両断。[2-P48]

まぁ実際馬鹿げていたわけですが、この人の場合、「長門型」の屈曲煙突もみっともないから止めろと藤本と対立しており、「変な形の船は嫌い」という好みの問題もこの一言に含まれていたでしょう(後年平賀は「嫌いではなかった」と残しているようですが、これは効果があった事実を前にした負け惜しみでしょうか[7-P91])。

結果的にこれは大失敗。

長さ95mの煙突は舷側を沿って船尾へと伸びていたため、両側から高温のダクトに抱え込まれる構造となっていたのです。

蒸し焼き状態の艦後部の暑さは40度に達し、しかもこの辺りには居住区があったので、乗員はサウナで寝泊まりしているようなものでした。

真冬は暖かかったらしいのですが、それでも30度は絶対超えていたでしょうし、寒暖差でそれはそれで体調崩しそう。

【赤城】でも排煙の侵入により「人殺し長屋」と言われましたが、【加賀】では蒸し焼きにされることから「海鷲の焼き鳥製造機」というあだ名がつけられています。

海鷲とはパイロットのことです。

問題はこれだけではありません。

気流を乱さないようにという配慮からの艦尾排煙方式ですが、これこそ事前の風洞実験とかで分からなかったんですかね、ちょっと斜め下に吐き口を造っているとは言え、煙が甲板のお尻にモロにかかるのです。

気流どころか視界すら遮る構造で、【赤城】に比べるのもおこがましいぐらい着艦が難しい船になってしまいました。

さらには2本の煙突がいずれもかなり長いのでまずめちゃくちゃ重い、被弾面積が広い、そして煙突のスペース分の艦内容積は狭くなるなど、いいところが1つもない、完全なお荷物となってしまいました。

機関

【加賀】は純粋な戦艦が元でありますから、【赤城】より速度が遅いのはどうしようもありません。

まず馬力だけ見ても【赤城】131,200馬力に対して【加賀】は91,000馬力と7割。

缶の数も【赤城】19基に対して【加賀】12基と、各基の性能を抜きにしても随分な違いがあります。

公試排水量はちょっとだけ【赤城】のほうが重いので、機関関連の能力の差が速度差に直結しているのははっきりしています。

当時の【加賀】は進水済みでしたので、機関設備の積み込みは完了していました。

つまり船の内部に新たに機関を加えるのは、できるっちゃできるけどあまりに非現実的で、機関の増強は断念されています。[1-P76]

加えて巡洋戦艦は防御を削って速度にリソースを振る設計なので、長い上に幅も狭めです。

【赤城】の場合は全長の長さを活かして(ほとんど「大和型」と同じ全長)甲板も長くすることができましたが、【加賀】は幅広の設計ですから、馬力の弱さに加えて水の抵抗も大きい上に甲板も短いという不便さがありました。

ちなみに幅広というのは数値ではなく縦横比の話であって、実数値で見てみると【赤城】28.96mに対して【加賀】29.57mで、たったの50cmしか違いません。

対して縦横比で見てみると【赤城】9:1に対して【加賀】8:1なので、どちらがどっしりしているかは明白です。

その【加賀】の最大速度はなんと公試26.7ノット、遅い!。

戦艦時代の計画速度が26.5ノットで、計画基準排水量が約40,000t。

空母化によって排水量は10,000tほど減り、計画では27.5ノットを予定していましたが、蓋を開けてみればたった0.2ノットしか速くなっていないのです。

【赤城】は1ノット速くなっているので、ますます【赤城】との差が目立ちます。

さらに諸外国含めて【加賀】の速度は23ノットと伝えられています。

これは「長門型」が23ノットと公表されていたことから、その次の戦艦もそれぐらいの速度だと言っとかないと、逆に「長門型」の速度も怪しまれるという配慮があったものと思われます。

なお【赤城】も最大速度28ノットと嘘の数字が公表されています。

加賀の写真を見る

参照資料

Wikipedia

艦これ- 攻略 Wiki

日本海軍史

NAVEL DATE BASE

[1]航空母艦「赤城」「加賀」大鑑巨砲からの変身 著:大内健二 光人社

[2]図解・軍艦シリーズ2 図解 日本の空母 編:雑誌「丸」編集部 光人社

[3]三段空母『加賀』の恐怖のメカニズムを3DCGで解説してみた【音声改善版】 宮前めさの『テイコク立体』

[4]【最新調査】航空母艦『加賀』の真の姿を3DCGで復元してみた【4K】 宮前めさの『テイコク立体』

[5]大正11年5月 華府会議報告 軍備制限問題調書(上巻)極秘 第4項 第6回海軍分科会

[6]日本空母物語 福井静夫著作集第7巻 編:阿部安雄 戸高一成 光人社

[7]艦船ノート 著:牧野茂 出版共同社