| 起工日 | 大正10年/1921年12月15日 |

| 進水日 | 大正11年/1922年9月25日 |

| 竣工日 | 大正11年/1922年12月28日 |

| 退役日 (解体) | 昭和22年/1947年10月31日 |

| 建 造 | 三菱長崎造船所 |

| 基準排水量 | 1,270t |

| 垂線間長 | 97.54m |

| 全 幅 | 9.16m |

| 最大速度 | 37.25ノット |

| 馬 力 | 38,500馬力 |

| 主 砲 | 45口径12cm単装砲 4基4門 |

| 魚 雷 | 53.3cm連装魚雷発射管 3基6門 |

| 機 銃 | 6.5mm単装機銃 2基2挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 4基 |

| 三菱パーソンス式ギアード・タービン 2基2軸 |

肉体衰えど気力は失せず 多忙を極める旧式艦

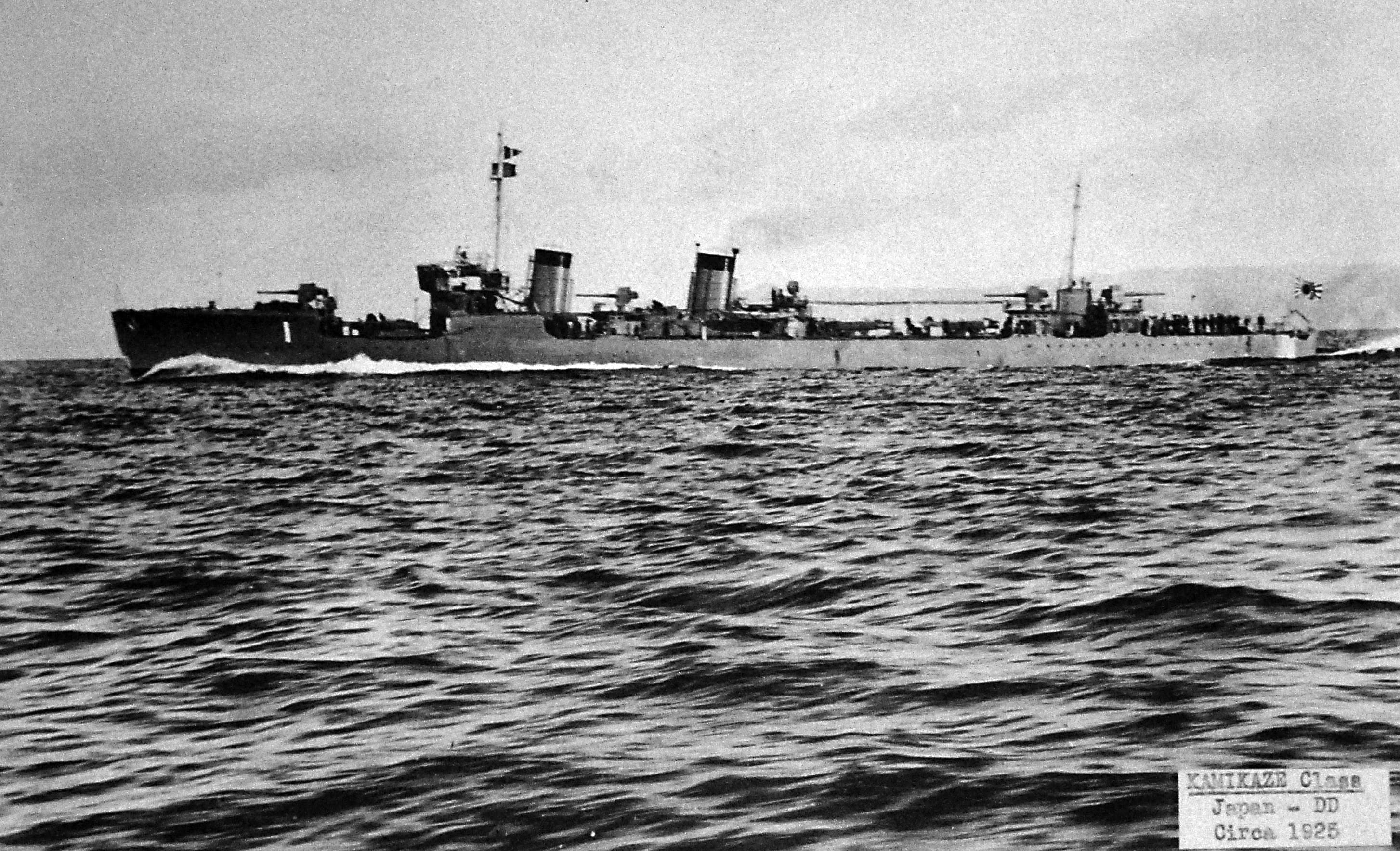

【神風】は当初「第一駆逐艦」として、大正13年/1924年には「第一号駆逐艦」、さらに昭和3年/1928年8月1日にはれて【神風】となります。

【神風】は前述の通りほとんど「野風型」の微改良だったので、【野風、沼風、波風】とともに第一駆逐隊を編成しますが、運用上問題はなかったでしょう。

1年だけですが、昭和4年/1929年11月30日から【加賀】中心とした第一航空戦隊にも編入されています。

しかし「峯風型」同様、太平洋戦争時にはすでに艦齢20年、当然旧式です。

【神風】は船団護衛や哨戒活動を中心に行っていきました。

各海戦の要となる輸送任務を着実にこなした【神風】は、おもに北方海域で任務に従事しました。

アッツ島やキスカ島の占領や維持に関係するため第一駆逐隊の役割は重要です。

しかし北方海域でのアメリカ潜水艦との攻防は激しいものでした。

さらにここへ南方での戦況が均衡から不利へ移っていくと同時に、アッツ・キスカ両島にも危機が訪れます。

それに対抗するために輸送も高頻度で行われるわけですが、霧が多い上に時期によっては極寒の海域で、潜水艦の網を潜り抜けての輸送は常に緊張しっぱなしでした。

そんな苦労の甲斐もなく、昭和18年/1943年5月29日にはついにアッツ島守備隊は玉砕。

その後キスカ島は奇跡の撤退作戦が成功したものの、前線は千島列島にまで下がってしまいました。

10月10日に艦長に春日均少佐が就任。

彼が今後最期まで【神風】の手綱を握ることになります。

第一駆逐隊はその後も千島や北海道、大湊などを結ぶ船団護衛と哨戒任務に汗を流していましたが、12月18日、ついに【沼風】が潜水艦の雷撃によって撃沈されてしまいます。

1隻を欠いた第一駆逐隊ですが、補充はなく3隻での活動を継続。

しばらくは被害もなく任務を継続していましたが、主戦場では敗退の連続、そんな最中の昭和19年/1944年9月18日、今度は【波風】がやはり魚雷を受けて大破してしまいました。

沈没はしませんでしたが、【神風】が【波風】を曳航して何とか小樽まで逃げ延びました。

この被害によって【波風】も第一駆逐隊から離脱し、【野風】との2隻体制となってしまいます。

10月末、連合艦隊は「捷一号作戦」の大損害と利のない戦いによって風前の灯となります。

この影響でシンガポールの絶対死守が至上命題となり、そのために老齢の【神風、野風】をも召集されることになりました。

12月26日、第一駆逐隊は第三十一戦隊の指揮下に入り、訓練もそこそこに早速シンガポール・台湾・本土を結ぶ輸送に参加します。

恐らくこの召集の前ぐらいに、【神風】は改装を受けていると思われます。

4番砲と3番魚雷発射管が撤去され、代わりに25mm連装機銃4基、単装機銃2基、22号対水上電探改四を装備。

また逆探、ソナーが搭載されていることもわかっていますが、これらは搭載時期がこれよりも後の可能性もありそうです。

また鹵獲したボフォース製の40mm連装機銃が搭載されていたという説もありますが、こちらは25mm連装機銃のほうが可能性が高そうな感じです。

混乱を避けるために以後は機銃の口径を表記しません。

【神風】は艦橋の下にある海図羅針儀室を改装して電探室に改装。

小型とはいえ22号対水上電探改四は1tを超える重さで、小柄の【神風】に搭載するとおばあちゃんが派手なリボンをしているようだと回想されています。

装備完了後、【神風】と【野風】は電探の訓練と性能の確認を兼ねて【大和】【矢矧】を目標とした夜間訓練を実施します。

電探の感度は非常に良好で、見張員よりもずいぶん早く2隻を確認。

また逆探もちゃんと作動しているようで、【大和】からと思われる電波をしっかり受信していました。

この時期のシンガポール⇔本土の航路は日本にとっては生命線、連合軍にとっては絶対獲物が通るのがわかってる絶好の狩場でした。

船団は火中の栗を拾うしか生き永らえる道がないため、死の恐怖を押し殺して突き進むわけですが、それをたやすく踏みにじるのが潜水艦群です。

昭和20年/1945年1月28日、シンガポールへ向かっていたヒ91船団は【米バラオ級潜水艦 スペードフィッシュ】に襲われて【久米】と【特設水上機母艦 讃岐丸】を失いました。

2月10日、台湾の馬港にいた第一駆逐隊は「北号作戦」で奇跡的な成果をもたらす寸前の完部隊の護衛を命じられます。

2隻は無事に合流を果たしますが、しかし折からの悪天候で旧型駆逐艦の2隻は転覆しないように航行するので必死でした。

艦隊は18ノット程度だったようですが、それの随伴すら困難な状況で、現在の福建省馬祖島まで付いていけたか途中で落伍したかがはっきりしていません。

翌日には【汐風】が護衛に就きましたが、やはり同様にはぐれてしまいました。

護衛を終えた2隻でしたが、シンガポールを死守するために彼女らの任務は終わることがありません。

一息ついたらシンガポールへと向かいました。

ところが20日、【野風】がカムラン湾で【米ガトー級潜水艦 パーゴ】の魚雷を受けてしまい、ついにここまで幾多の苦難を共に乗り越えてきた相方を失ってしまいました。

「【野風】轟沈!」の声を聞かずとも、その一瞬の大爆発と、あっという間に転覆していく【野風】を見れば、誰の目にも救いようのない被害であることはわかりました。

失意の中、【神風】は爆雷を投下して潜水艦を牽制した後に救助活動を行います。

しかし救出できたのはたった20名余りで、300名近くが戦死してしまいました。

1隻となった第一駆逐隊。

実は2月15日付で【汐風、若竹型二等駆逐艦 朝顔】が第一駆逐隊に編入されていましたが、燃料がないので合流できず、結局そのまま4月1日に第一駆逐隊は解隊となりました。

【神風】はシンガポールに滞在する、今や唯一の希望である【足柄】【羽黒】を擁する第五戦隊に編入されました。

5月、日本はマレー半島やシンガポール防衛のための戦力を補強するため、インド洋のアマンダン諸島から兵士をシンガポールへ輸送しようと計画します

アマンダン諸島はイギリス軍が勢力を盛り返してから補給路が監視の目に晒されて補給が困難になり、「レイテ沖海戦」後はその補給すら完全に遮断されたことから、貯蔵食料を節約して消費しながらの自給自足を強いられていました。

そんな島に連合軍はもはや戦略的価値がないと判断し、無視してそのままマレー半島に乗り込んでくると考えたのです。

アマンダン諸島はこれから終戦までの数ヶ月で様々な悲劇が起こってしまうのですが、その悲劇を少しでも食い止めることができたかもしれないのが、【神風】と【羽黒】でした。

2隻はアマンダン諸島へ弾薬や食料をありったけ積んで、現地への補給とそこから兵士の輸送を行う任務を受けました。

とにかく輸送量を1kgでも多くするため、【羽黒】からは魚雷発射管が撤去されており、弾薬も通常の半分ぐらいしか搭載されませんでした。

それどころか【神風】からも魚雷発射管が撤去され、もし水上艦と遭遇した時、【神風】は3基しかない12cm砲で戦うことを強いられます。

なりふり構わない姿勢が鮮明に読み取れます。

出撃日がはっきりしませんが、9日頃にシンガポールを出撃。

12日には実際に潜水艦からの雷撃を回避しており、恐怖が助長されます。

偽装航路や避難・待機をして敵をやり過ごしつつ、着実にアマンダン諸島へと接近しました。

しかし15日に2隻はアメリカの【B-24】に発見されてしまい、さらに陸軍の偵察機からも水上艦がこちらへ向かっているという報告が入ります。

このままでは到着前に蜂合わせてしまうことは間違いなく、やむを得ず2隻はペナン島まで南下退避することにしました。

ですがこの水上艦は高速の駆逐艦で、さらにこの5隻の第26駆逐隊もまたすでに2隻の存在の報告を受けていました。

1隻が巡洋艦であることがわかっていた第26駆逐隊は、ここで無理に追撃するのではなく、北回りで漆黒に紛れてレーダー射撃で確実に仕留める夜戦を選択します。

残念ながら【羽黒】はスクリューシャフトの損傷が修理されずにいて、また【神風】もかつての快速は遠に失われていますから、戦中に登場している最新鋭の「S級駆逐艦」「V級駆逐艦」から逃れることはできませんでした。

16日未明、ついに2隻に第26駆逐隊が襲い掛かりました。

「ペナン沖海戦」が始まったのです。

2隻とも電探を装備していたので完全に不意を突かれたわけではありませんが、それでも十分な戦闘態勢に入る余裕はありません。

グイグイ接近してくる5隻を前にして、【羽黒】はいよいよ逃げ切れないとなると腹をくくり、迎え撃つことになりました。

すでにレーダーで視認されている今、探照灯を照射したところでリスクは変わりません。

しかし【羽黒】は2番砲塔が損傷したまま放置されており作動せず、また甲板は山積みになった物資が砲塔の旋回を邪魔して砲撃が非常に困難な状態でした。

恐らく背負い式の4番砲塔だけはまだちゃんと動かせたでしょうが、それ以外は張子の虎、迂闊な方向に飛び出さない限りは何の怖さもありません。

一方でレーダーの性能が高いイギリス駆逐艦は12cm砲とはいえ確実に砲弾を浴びせてきます。

そして可燃物そのものである甲板の物資にひとたび火が付けば、【羽黒】はメラメラと燃え始めました。

【神風】も同じ12cm砲で応戦しましたが、相手は砲塔、こちらは盾があるだけ、12cm砲も脅威ですが速射性のある機銃はそれ以上に怖いです。

実際にこの機関砲によって【神風】は27名の戦死者を出してします。

魚雷のない【神風】に戦える力はなく、【羽黒】の周辺に煙幕を炊いて援護するのが精一杯でした。

【羽黒】は死に物狂いで操艦し、取り回しの機銃を撃ちまくりながら【英S級駆逐艦 ソーマレス】に20.3cm砲を一発命中させます。

しかし【羽黒】には魚雷が接近しており、そのうち1本が艦前部に命中。

【神風】はその雷跡を目で追うばかり、自身が放つべき53cm魚雷は今やシンガポールの陸の上です。

浸水が始まり速度はさらに低下した【羽黒】を見て、【神風】はやむを得ず離脱を決意します。

【羽黒】は前部の沈下が始まっていましたが、諦めるということは決してありません。

【神風】はスコールに突入した後、レーダーで捉えたペナン島を目指して全速力、その間【羽黒】は最期の瞬間まで砲撃を続け、敵の集中砲火を一身に受けることで【神風】を助けたのです。

計3本の魚雷、数えきれない被弾によって【羽黒】は沈没します。

ペナン島で揚陸を行った後、【神風】はすぐさま【羽黒】救出に向かいます。

生存者の救出も殺戮もなかったようで、海上には多くの生存者が必死に死に抗い続けていました。

【神風】は【駆潜艇57号】と共に約320名を救出し、シンガポールへと戻っていきました。

任務は失敗、アマンダン諸島はこれで完全に孤立し、シンガポールの補強も叶っていません。

このままシンガポールの戦力が不足したままなら陥落は間違いないため、次の一手を打たなければなりません。

そこで今度はジャカルタの兵士をシンガポールへ輸送することになりました。

もやは最後の最後、軍艦として行動できる唯一の存在となった【足柄】に全てが託されました。

この【足柄】と共に、【神風】も輸送に参加します。

【神風、足柄】は6月4日にシンガポールを出港。

5日に無事ジャカルタに到着し、2隻は合わせて1600名ほどの陸軍兵と物資を搭載。

7日にシンガポールに向けて出発しました。

しかし当然ながらこの2隻を捉える潜望鏡が存在しました。

【英T級潜水艦 トレンチャント】と【英S級潜水艦 スティジアン】です。

報告を受けていた2隻はこの日本艦を仕留めようと張り込んでいました。

(以下 「駆逐艦『神風』」電探戦記 編:「丸」編集部 を参照)

(注 【足柄】とは道中で合流とされています。一緒にジャカルタを出港しているのが真実なら以下の内容は当てはまりませんが、証言者が乗員なので果たして何を信じるべきか。)

8日未明から夜明けにかけて、【神風】は仮泊のために浅瀬に向けて進んでいました

日中でも怖いですが、夜間の潜水艦の襲撃はその比ではありません。

そういうわけで、潜水艦が入りづらい浅瀬で日が昇るのを待とうとしていたその時。

なんと両舷にその2隻の姿が現れたのです。

2隻とも浮上した状態で、向こうも全くこちらの動きを把握していなかったようです。

【神風】は慌てて両舷に主砲と機銃を撃ち込みますが、余りにも唐突な出来事で大きな有効打を与えることができませんでした。

逆に敵側もただひたすら潜航するしかなく、数分後には、今の出来事がまるで夢だったかのような静けさに包まれました。

(参照終わり)

夜が明けて、2隻はひたすらシンガポールを目指して進んでいました。

【神風】は特に潜水艦の襲撃を警戒しながら進んでいましたが、電探は潜航中の潜水艦にはほとんど効果はありません。

ソナーだけが頼りですが、ソナーそのものが制限多く頼りないため、【神風】はひたすらに海面を見張りながら航行します。

そんな不利な状況でも、早朝には【トレンチャント】の雷撃を回避し、また日が昇ってからの【スティジアン】の雷撃に対しても回避、更に爆雷による攻撃も実施しています。

ですが、そこを食い破ってあらぬ方向から6本、そしてさらに2本の雷跡がぐんぐん迫ってきました。

【トレンチャント】が絶好の位置から魚雷を発射したのです。

完全に側面を捉えられた【足柄】は5本(4本?)もの魚雷を一気に浴びせられます(【神風】と【足柄】合流説の場合は、合流の直前、【神風】が【足柄】の前部砲塔を海上で視認したぐらいの距離で被雷か)。

それでもなんと【足柄】は即沈没をすることなく、徐々に傾斜していきながらもある程度踏みとどまっていました。

艦首が吹き飛んだ状態でも潜望鏡を捉えた【足柄】は高角砲を指向してすぐさま砲撃。

命中弾はなかったものの、【羽黒】同様ただでは転ばず、最後の最後まで戦意をむき出しにしていました。

ですがさすがにこれだけの魚雷を一方向にまとめて受けては、沈没は避けられません。

被害の割に沈没には時間がかかったため、【足柄】の乗員約850名と陸軍兵約400名の救出に成功しています(乗員は大半救助されたが、陸軍兵は1200名輸送していたとされるので3分の2が戦死か?)。

【羽黒】沈没時よりもはるかに多い救助者のため、【神風】は重すぎて少し傾斜したままシンガポールに入港しました。

【神風】は助かりましたが、これで【足柄、羽黒】を失ってシンガポールは小柄な【神風】を中心に、更に小柄な駆潜艇などの補助艦艇で切り盛りせざるを得なくなりました。

それに反比例して輸送の必要性は増える一方ですから、この被害にもめげずに【神風】は護衛任務に励みます。

ですが【神風】がいくら必死に戦っても限度というものがあり、15日には空襲で【タンカー 東邦丸】が炎上沈没し【神風】も至近弾を受けました。

終戦まであと2ヶ月、【神風】はいよいよ最後の大一番を迎えることになります。