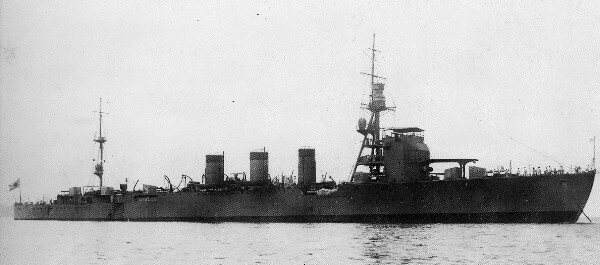

②昭和19年/1944年(防空巡洋艦改装完了後)

| 起工日 | 大正9年/1920年8月10日 |

| 進水日 | 大正10年/1921年10月29日 |

| 竣工日 | 大正12年/1923年8月15日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和20年/1945年4月7日 |

| スンバワ島沖 | |

| 建 造 | 浦賀船渠 |

| 排水量 | ① 常備排水量5,570t |

| ② 公試排水量6,260t | |

| 全 長 | ① 162.15m |

| 水線下幅 | ① 14.17m |

| 最大速度 | ① 36.0ノット |

| ② 34.5ノット | |

| 航続距離 | ① 14ノット:5,000海里> |

| 馬 力 | ① 90,000馬力 |

装 備 一 覧

| 大正12年/1923年(竣工時) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 7基7門 |

| 備砲・機銃 | 40口径7.6cm単装高角砲 2基2門 |

| 魚 雷 | 61cm連装魚雷発射管 4基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 艦上偵察機 1機(滑走台) |

| 昭和9年/1934年(改装時) |

| 主 砲 | 50口径14cm単装砲 7基7門 |

| 備砲・機銃 | 13mm四連装機銃 1基4挺 |

| 13mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 61cm連装魚雷発射管 4基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 1機 |

| 昭和19年/1944年8月20日(防空巡洋艦改装時) |

| 主 砲 | (いわゆる平射砲は装備せず) |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 3基6門 |

| 25mm三連装機銃 11基33挺 | |

| 25mm単装機銃 5基5挺 | |

| 単装機銃取付座 12基 | |

| 魚 雷 | 61cm四装魚雷発射管 2基8門 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 混焼2基、重油10基 |

| 技本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

| 22号対水上電探 1基 | |

| 13号対空電探 1基 |

名艦長をたくさん輩出 防空対潜軽巡洋艦 五十鈴

【五十鈴】は「長良型」の中でもなかなか異彩を放つ存在です。

ひとつは、高速の軽巡洋艦として水雷戦隊の旗艦を期待された【五十鈴】からは、戦時中の功績が大きく、後世に名を残している艦長が多数輩出されているからです。

連合艦隊司令長官として名高い山本五十六元帥海軍大将(当時大佐)、「真珠湾攻撃」「ミッドウェー海戦」で【蒼龍】【飛龍】が所属する第二航空戦隊の司令官を務めた山口多聞中将(当時大佐)を筆頭に、名を挙げればきりがないほどで、そういう意味での幸運艦であったのかもしれません。

また、【五十鈴】がほかの「長良型」と一線を画しているもう一つの理由が、改装後の姿です(後述)。

【五十鈴】は昭和4年/1929年の3月から4月とたった1ヶ月だけですが、萱場式艦発促進装置と言われる、いわゆるカタパルトの試作品が設置されました。

この実験が成功したため、萱場式カタパルトは【由良】に移設されてしばらく実験が続けられました。

ただ、やがて火薬式のカタパルト技術を採用することによって撤去されています。

太平洋戦争開戦後、【五十鈴】は「南太平洋海戦」や「第三次ソロモン海戦」に突撃します。

この2つの海戦では、被弾して修理せざるを得なくなった【神通】に代わり、華の第二水雷戦隊旗艦を任されています。

しかしその活躍までは【神通】の代わりを務めることができず、「第三次ソロモン海戦」では【米ヨークタウン級航空母艦 エンタープライズ】の艦載機の爆撃によって沈没寸前の大被害を負ってしまいました。

復旧後は長女の【長良】が戦隊旗艦としてバリバリ最前線で戦う一方で、【五十鈴】は輸送や護衛という裏方の貢献に徹しています。

1943年12月5日には再び空襲によって大破、【五十鈴】はまたもやドック入りします。

この2度の空襲による大破が、【五十鈴】の姿を変えるきっかけとなりました。

【五十鈴】は船体も20年以上前のもので、装備も今や主力の航空機に対応したものではありませんでした。

【長良】は昭和18年/1943年末の空襲後に機銃や高角砲の増備を行っていますが、当然ながら主砲も残して砲戦力をできる限り維持しています。

しかし【五十鈴】に対しては帝国海軍は思い切った行動に出ます。

なんと主砲を全部撤去、海上にいる敵への攻撃は魚雷のみという造りへと変貌していくことになりました。

まずは対空装備です。

この時の【五十鈴】の対空装備は13mm四連装機銃1基と25mm連装機銃2基という大変貧弱なものでした。

これに対し、14cm単装砲7門はすべて12.7cm連装高角砲へ換装され(3基6門)、さらに25mm三連装機銃11基、同単装機銃5基とこれまでとは打って変わった防空巡洋艦となります。

【五十鈴】の敵は空にしかいないと思われるような兵装でした。

ところがそれだけではありません。

【五十鈴】は同時に、見えない敵を仕留める役割も求められました。

潜水艦掃討のために水中探信儀、聴音機を装備し、爆雷90個を搭載、電探も21号対空電探、22号対水上電探を1基ずつ、さらに(恐らく)「レイテ沖海戦」後には13号対空電探も載せています。

対空装備は重巡並みで、対潜装備は追随を許さないほどの徹底ぶり、電探装備量は他を圧倒するほどです。

さらになくなった砲戦力を補うために、魚雷の能力を更新しています。

ただ、艦前部の2基4門の魚雷発射管は撤去され、同時にウェルデッキもなくなって兵員室となりました。

代わりに後部の魚雷を四連装発射管2基8門として、しかも酸素魚雷と次発装填装置を装備させてることでより力を高めることができました。

さて、【五十鈴】は改装後、本当ならば昭和19年/1944年8月に編成された第三十一戦隊という、潜水艦掃討戦隊とも言える戦隊の旗艦として活躍するはずでした。

当初【名取】が旗艦候補でしたが、【名取】は8月19日に沈没してしまいました。

代わりに今や海軍随一の対空、対潜装備を誇る【五十鈴】に白羽の矢が立つのは当然でしょう。

しかし【五十鈴】の修復と改造が完了したのは9月14日で、この間に「マリアナ沖海戦」と「サイパン島の戦い」でのサイパン陥落という致命傷を負ってしまいます。

そして【五十鈴】は10月20日、水雷戦隊、そして防空艦として「レイテ沖海戦」へ出撃します。

第三十一戦隊は対潜哨戒戦隊ですが、本来機動部隊を直接護衛する第二遊撃部隊(志摩艦隊)が「台湾沖航空戦」に使われてしまい、その穴を埋めるために第三十一戦隊が集められたのです。

ただ第三十一戦隊は【五十鈴】のように対空力も相対的に強い船が多かったため、能力が劣るわけではありません。

実際防空巡洋艦の【五十鈴】はその機銃の威力をもって敵機13機を迎撃することに成功しています(9機とも)。

20日、第三十一戦隊を先頭に小沢艦隊が豊後水道を通過します。

ちょうど入り口付近で、本土に向かう輸送艦?とすれ違います。

艦尾には「ゴケントウヲイノル」と伝える旗が翻っていました。

「ゴキゲンヨウ、サヨウナラ」

【五十鈴】の返信を日常の軽い挨拶だと捉えた乗員は一人としていませんでした。[1-P114]

その通り、「レイテ沖海戦」は完全に負け戦であり、【五十鈴】の奮闘虚しく、僚艦であった空母たちは1隻また1隻と沈没。

例え13機の撃墜に成功しても、本来の防空艦の役割は自身はもちろん護衛対象も含めて防空しなければなりません。

あまりにも多い航空戦力の前に【五十鈴】も歯が立ちませんでした。

【五十鈴】は22日に洋上で補給を受ける際、台風の影響により200tの予定が75tしか行えませんでした。[1-P128]

さらに度重なる空襲の中で【五十鈴】は被弾し、応急操舵に切り替える状態となりますが、そんな状態でも【五十鈴】は漂流する【千代田】の曳航を達成するために機をうかがっていました。

第四航空戦隊司令官の松田千秋少将は【五十鈴】の【千代田】曳航は諦めていたのですが、【五十鈴】は救助だけでなく曳航も行うつもりで攻撃が収まった夕方以降に単独で南下を始めています。

【若月】と【初月】も【五十鈴】からの依頼で【千代田】の捜索に参加しますが、この2隻は当時まだ【瑞鶴】の救助を続けていました。

ただ最終的に【初月】が【千代田】の救援に向かうことになったようです。[1-P425]

ちょうどこの頃、【千代田】には砲弾が降り注いでいるところでした。

重巡軽巡計4隻、駆逐艦12隻の計16隻(隻数誤差あり)で構成された部隊が、夜間戦闘機に先導されて小沢艦隊を追跡していたのです。

動けない【千代田】は17時頃に沈没しましたが、それに飽き足らず、敵艦隊はさらなる獲物を求めて北上を続けました。

そしてレーダーには、3つの標的が映ったのです。

【千代田】はこの砲撃の嵐で沈んでしまい、【五十鈴】達も絶体絶命のピンチに陥ります。

この窮地で全滅だけは避けなければならないと、【初月】が突如反転、虎穴に飛び込んで命を散らしています。

【初月】の命を賭けた戦いにより、【五十鈴】と【若月】は窮地を脱することができました。

しかし【五十鈴】はここから挽回の機会を得ることなく、修理後は敵に命運を握られてしまいました。

昭和20年/1945年4月4日、修理完了から3日後のことです。

【五十鈴】はスンダ列島にいる兵員を撤退させるために海上を走り、潜水艦に探知され、さらにオーストラリア軍の空襲にあい被弾するも、なんとかその場を切り抜けて助けた兵士をスンバワ島へ送ることができました。

しかし4月7日早朝、【五十鈴】は【米ガトー級潜水艦 ガビラン、バラオ級潜水艦 チャー】から発射された魚雷を回避することができず、計4発の被雷によってついにその最期を迎えます。

帝国海軍でも最高レベルの対潜装備を搭載していたにもかかわらず、最初に受けた1発によって速力は低下、その後の粘りも虚しく、3発の魚雷を立て続けに受けてしまいました。

最後の水雷戦隊であった第二水雷戦隊の壊滅、そして【大和】が沈んだ「坊ノ岬沖海戦」。

同日には日本の最後の意地ともいえる船達も沈んでいきました。

帝国海軍は多くの特化艦を生み出してきましたが、全てが誕生のタイミングが遅く、この【五十鈴】もまた、日本の敗北が目前にあっての改装だったため、真なる姿での活躍はできませんでした。

しかし【五十鈴】は【長良】と同じく、旧式艦ながら長きに渡り、そして戦場や輸送、夜戦等々、多種多様な任務をこなしてきた功労艦であることは忘れてはならないと思います。

五十鈴の写真を見る

参考資料(把握しているものに限る)