| 起工日 | 昭和13年/1938年8月24日 |

| 進水日 | 昭和14年/1939年6月17日 |

| 竣工日 | 昭和15年/1940年4月20日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年2月17日 |

| トラック島空襲 | |

| 建 造 | 三菱長崎造船所 |

| 基準排水量 | 5,890t |

| 全 長 | 133.50m |

| 垂線間幅 | 15.95m |

| 最大速度 | 18.0ノット |

| 航続距離 | 12ノット:7,000海里 |

| 馬 力 | 8,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和15年/1940年(竣工時) |

| 主 砲 | 50口径14cm連装砲 2基4門 |

| 備砲・機銃 | 40口径12.7cm連装高角砲 1基2門 |

| 25mm連装機銃 2基4挺 | |

| 魚 雷 | 53.3cm連装魚雷発射管 2基4門 |

| 缶・主機 | ホ号艦本式ボイラー 3基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基 | |

| 艦本式22号10型ディーゼルタービン 2基2軸 | |

| その他 | 水上機 1機 |

教鞭ではなく采配を振る香取 訓練から実戦へ

限られた排水量でどれだけ戦力を高められるかという軍艦や駆逐艦と違い、カツカツの排水量で軽い兵装と大きな艦橋、さらに1割がバラストに使われるという困難な設計だった「香取型」。

設計が終わり、昭和13年/1938年から【香取】と【鹿島】の建造が始まりました。

しかし国際情勢は暗雲垂れ込め、すでに「日華事変」により日本軍は中国との戦闘状態にありました。

「香取型」は練習艦ではありますが、有事の際にはどのような役割を担うことができるか、それも並行して検討されました。

結果「香取型」はその広いスペースを活用できる母艦任務に適していると判断されます。

昭和15年/1940年8月7日、【香取】は【鹿島】とともに江田島から大連や上海を巡る、初の練習航海に出ることになります。

ところがこの初練習は上海に寄港したところで中止が告げられ、「香取型」は練習巡洋艦としての晴れ舞台を完遂することなく無念の本土帰投を強いられてしまいました。

9月28日横須賀帰投。

これより「香取型」は練習巡洋艦の任を解かれ、指導する立場から指揮する立場へとその役目を変えます。

この横須賀帰投の際に【香取、鹿島】は大嵐の中を突破しているのですが、安定感抜群の設計であった2隻はこの嵐でも全く動じず、悠然と航行を続行しました。

実はこの時、天皇陛下への拝謁が決まっていて、この嵐でもし足止めを食らってしまうとその日取りに間に合わないという危機があったのです。

帰投後練習艦隊司令官であった清水光美中将はわざわざ艦政本部第四部、すなわち造船部までやってきて、直々にお礼を述べており、どれだけ信頼できる船であったかが伺えます。[1-P158]

【香取】の武装は他の艦と比べれば圧倒的に見劣りしました。

しかし、その安定感ある船体と大きな艦橋、充実した設備は、母艦としては申し分ないものを持っていたのです。

【香取】は潜水母艦として第六艦隊旗艦となり、戦いに挑みました。

結局「迅鯨型」を参考にした結果、役割をも「迅鯨型」と同じものとなったのです。

開戦の奇襲を間近に控え、11月24日に横須賀を就航してトラック島を目指します。

この航行中に【香取】はアメリカ輸送艦隊と遭遇しましたが、まだ開戦前、ピリピリした空気とはなりますが黙ってすれ違っていきました。

そしてそのトラック島から東にあるクェゼリン環礁で【香取】は12月8日を迎えます。

【香取】は度重なる再編があってもなお旗艦で在り続けました。

その期間、およそ4年。

帝国海軍の中でも屈指の長さでした。

昭和17年/1942年2月1日、クェゼリンがあるマーシャル諸島に向かって【米ヨークタウン級航空母艦 エンタープライズ】が空襲を仕掛けてきました。

この空襲での直撃弾はありませんでしたが、至近弾と機銃掃射を受けてしまった【香取】は一時本土に戻ることになりました。

修理中の2月21日に【香取、鹿島】は新たに爆雷の装備命令が出されています。

潜水母艦なのに戦争が始まってから爆雷を搭載するのは怖い・・・。

5月にクェゼリンに戻った【香取】は、翌月の「ミッドウェー海戦」では潜水艦をミッドウェー島周辺に散開させ、索敵を行っていました。

そこで大敗北の「ミッドウェー開戦」において一矢報いたのが、【伊号第百六十八潜水艦】による【米ヨークタウン級空母 ヨークタウン】と【シムス級駆逐艦 ハムマン】の撃沈です。

【ヨークタウン】はこれまでの日本空母の攻撃により大ダメージを負ってはいましたが、まだまだ沈没確実とは言い難く、救う手段は残されていました(総員退去命令は出ていました)。

ここで【伊168】が【ヨークタウン】を沈めていなければ、本当に「ミッドウェー海戦」は四肢を失うだけで何一つ得るものがなかったので、大殊勲と言えるでしょう。

その後も【香取】は役割上激戦地に赴くことはなく、トラック島やクェゼリン環礁を拠点として旗艦任務を遂行。

しかし指揮する潜水艦の損耗が日に日に激しくなり、【香取】の能力云々ではなく潜水艦隊そのものの灯火が消えつつありました。

そして同時にそこそこの速度が出る船はとにかく船団護衛に使いたいという状況になり、そこで【香取】にも潜水艦隊旗艦の任務を【特設潜水母艦 平安丸】へ引き継ぎ、海上護衛総隊へと異動になりました。

時は昭和19年/1944年2月15日です。

2日後の17日、【香取】は【特設巡洋艦 赤城丸】と【舞風】【野分】と共にトラック島を出発し、日本へ向かう予定でした。

本来であれば翌日の16日には出発の予定だったのですが、【赤城丸】の荷役が遅くなってしまい、結局予定を1日後ろ倒しになってしまいました。

【赤城丸】もクェゼリン諸島が陥落したことで急遽トラック島で負傷兵などの引き揚げを行うことになってしまったからで、単に【赤城丸】の対応の遅さが原因ではありません。

この1日が4隻の寿命をあと数時間にまで縮めてしまったのです。

17日、悪夢の「トラック島空襲」が行われます。

戦地に一番近い拠点となっていたトラック島を壊滅させれば、日本の活動を著しく制限させることができるため、アメリカは偵察の結果と十分な戦力を確保することで、この17日に総攻撃を仕掛けてきたのです。

空襲を受ける前にトラックを出港することはできましたが、第一波の目から逃れることはできず、その後機銃掃射、爆撃、雷撃とあらゆる攻撃を以て【香取】らは蹂躙されます。

この時の被害というのはアメリカからの報告しか残っていないため比較検証ができませんが、最大で10発近い被弾があったようです。

これがいいのか悪いのか何とも言えませんが、【香取】は少ない排水量で非戦闘艦という設計のため、防御力というのはほぼゼロでした。

そのため大型爆弾が直撃しても簡単に貫通してしまい、信管が作動せずに爆発しないということもあり、被弾数に対して非常にしぶとく動き回ることができました。

火災の消火に全力を注ぎながらも、【香取】以上の大炎上を起こして沈没寸前の【赤城丸】の乗員を救助しながら何としてもこの危機を耐えきろうと必死に抗い続けました。

ですが【TBF】によるいい的となった【香取】には3本の魚雷が命中。

この被雷によって【香取】はアメリカ水上艦の標的艦になりました。

現れたのは【アイオワ級戦艦 アイオワ、ニュージャージー】を始めとした艦隊です。

【アイオワ】の41cm三連装砲が【香取】に直撃し、そのあと巡洋艦や駆逐艦からの砲弾がどんどん【香取】に降り注ぎます。

しかし【香取】は沈没その瞬間まで塵ほども諦めません。

その艦首が見えなくなるまで、【香取】は砲撃も雷撃も止めず、最後まで意地を貫き通しました。

【野分】は砲撃から逃げきることに成功していますが、【舞風】も旗艦任務を引き継いだ【平安丸】もこの空襲で沈没。

練習巡洋艦でありながら、そして戦闘に向かない兵装ながらも戦場で長きに渡り戦い続けた【香取】の姿は、指導者に相応しいものであったと思います。

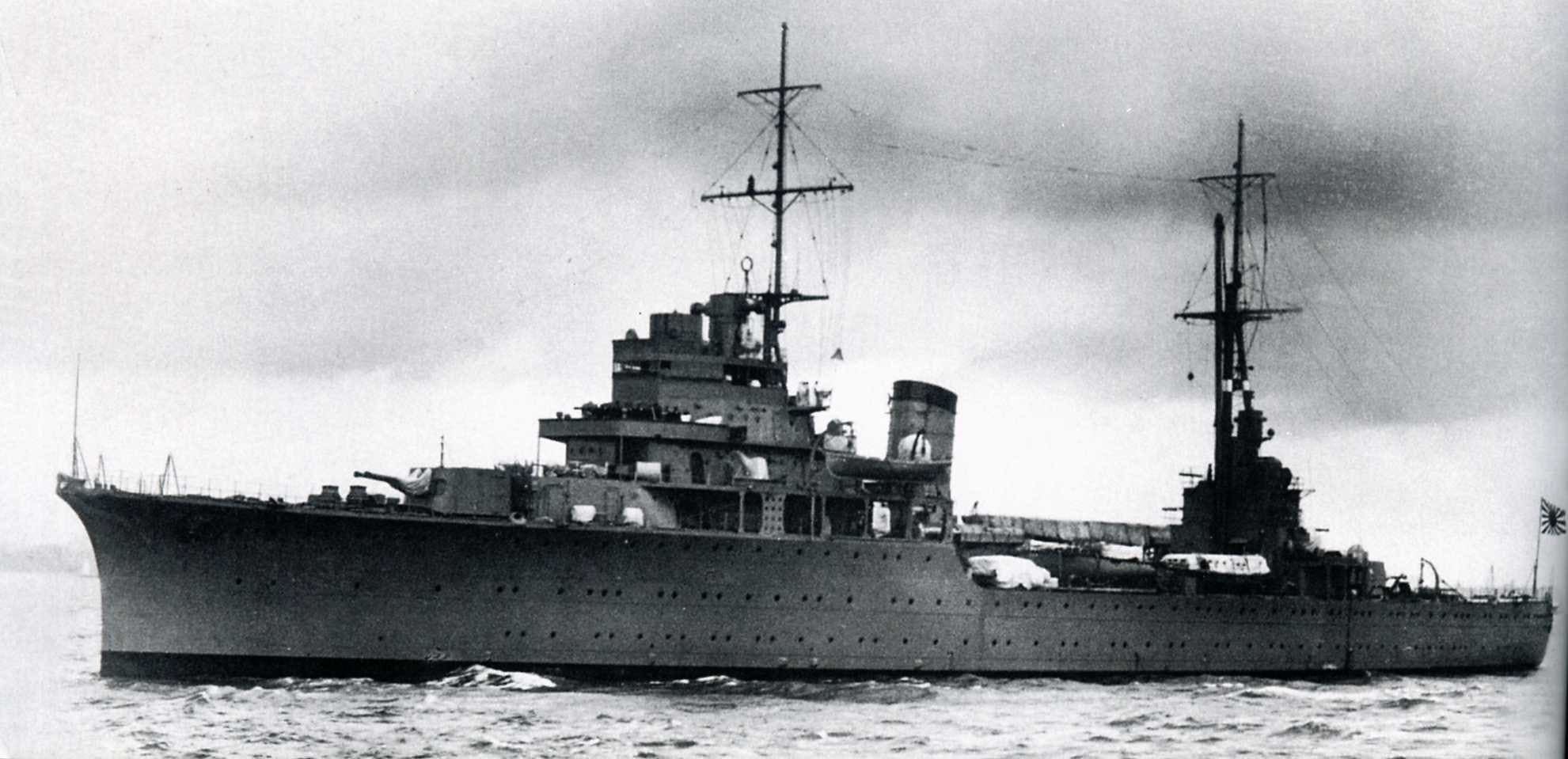

香取の写真を見る

参照資料(把握しているものに限る)