| 起工日 | 昭和19年/1944年5月5日 |

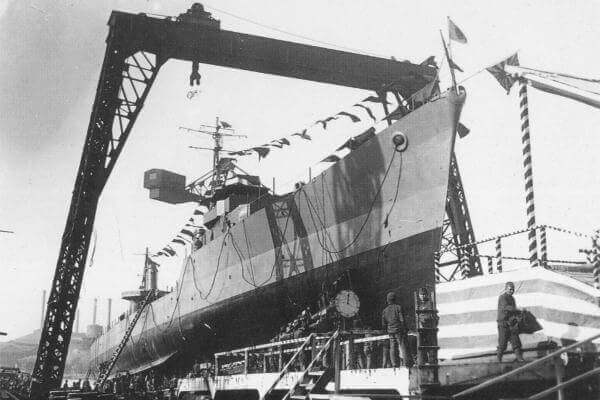

| 進水日 | 昭和19年/1944年8月13日 |

| 竣工日 | 昭和19年/1944年9月30日 |

| 退役日 (解体) |

昭和23年/1948年3月20日 |

| 建 造 | 藤永田造船所 |

| 基準排水量 | 1,262t |

| 垂線間長 | 92.15m |

| 全 幅 | 9.35m |

| 最大速度 | 27.8ノット |

| 航続距離 | 18ノット:3,500海里 |

| 馬 力 | 19,000馬力 |

| 主 砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 1基2門 |

| 40口径12.7cm単装高角砲 1基1門 | |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 1基4門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 4基12挺 |

| 25mm単装機銃 8基8挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 2基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

先代と入れ替わるように初陣に 樫

【樫】は先代に「桃型駆逐艦」の二番艦【樫】がおり、「桃型」は4隻揃って第一次世界大戦のち仲介遠征に参加しています。

戦後は水上機の運用試験に使われるために魚雷発射が撤去され、満州建国後は昭和12年/1937年に満州国の『海威』として活躍します。

ですが太平洋戦争が勃発すると、『海威』は日本に無償譲渡され、名は『海威』のままでしたが対潜哨戒を中心に日本近辺の警護を任されました。

そして昭和19年/1944年10月10日、沖縄の「十・十空襲」の巻き添えになり、沈没しています。

さて、二代目【樫】が竣工したのは先代が沈没するおよそ1週間前。

建造期間はついに5ヶ月を切っています。

竣工後は第十一水雷戦隊で訓練を積んでいましたが、10月10日、まさに先代【樫】が沈められた「十・十空襲」のために襲来したアメリカ第38任務部隊を警戒するため、12日から徳島の第四航空戦隊、第六三四海軍航空隊の人員移動を任されました。

10月は戦況の動きが目まぐるしく、「十・十空襲」の次は「台湾沖航空戦」、そして「捷一号作戦」発動と、各艦バタバタとしていました。

機動部隊の護衛を務める第五艦隊(志摩艦隊)は「台湾沖航空戦」でやっつけたと信じ込んでいる敵部隊に止めを刺すために出撃していたしたが、そのすぐ後に「捷一号作戦」発動に伴って機動部隊(小沢艦隊)の出撃準備が始まります。

志摩艦隊を呼び戻す暇はなく、第三十一戦隊と第十一水雷戦隊から一部の船が護衛として参加したのですが、さすがに訓練を始めてまだ1ヶ月も経っていない【樫】にこの出番が回ってくることはありませんでした。

11月、【樫】に初任務が与えられます。

それはヒ81船団の護衛でした。

ヒ船団といえばフィリピンと日本を結ぶ船団のことですが、重要航路であるがゆえに敵にもよく狙われる、ハイリスクハイリターンの輸送でした。

日本も当然その危険性は承知していたしたが、日本に燃料を運ぶ輸送、そしてフィリピンでの戦いのことを考えると、この輸送を止めてしまうとフィリピンは即陥落、日本も燃料不足で干上がるのが目に見えていたので、嫌でも続けなければならない輸送でした。

ヒ81船団は第23師団を乗せたフィリピン行の輸送で、駆逐艦は【樫】だけ、他の護衛は海防艦が最大で7隻、他対潜警戒用に【神鷹】が参加しています。

輸送には【あきつ丸】【神州丸】【吉備津丸】【摩耶山丸】を含めて10隻の輸送船が参加しました。

いずれも速度が出る優秀な船で、期待度の高さ、言い換えれば切迫感が伝わってきます。

船団は当初10日に出港予定でしたが、14日へと延期。

さらに船団内にスパイが紛れ込んでいるという噂も立ち込め、航路には潜水艦がいるという情報もあるなど、不安要素が蔓延していました。

スパイに関しての真偽は不明ですが、潜水艦に関してはわざわざ今回の輸送に潜水艦がいるかどうかを考えるまでもなく、「ヒ船団が潜水艦に狙われないわけがない」のです。

当然今回も潜水艦の群狼作戦が展開されており、ヒ81船団はそのど真ん中を通過していることになります。

出発した翌日の15日、上海沖へ向かう途中で早速心配していた潜水艦が船団に襲いかかります。

水中聴音器でも【神鷹】の哨戒機でも発見できなかった【米バラオ級潜水艦 クイーンフィッシュ】が発射した魚雷は、2本が【あきつ丸】の船尾付近に命中。

弾薬庫や爆雷の誘爆、缶の爆発が立て続けに発生し、【あきつ丸】は3分で爆沈してしまいました。

あまりに大規模な破壊と、あっという間の沈没であったことから、生存者の数そのものが少なく、約2,000名が戦死してしまうとんでもない被害でした。

救助活動を終えた船団は一旦北上して巨文島まで退避。

1日待機後の17日に、船団は上海近くの泗礁山泊地を目指して航行を再開しました。

陸沿いに進む計画自体は間違っていませんでしたが、ヒ81船団はすぐにまた発見されます。

それに陸沿いとは言っても、朝鮮半島と中国大陸の間には陸がありませんから、ここだけは急いで突破するしかありません。

そして済州島の西側を航行していた時に、今度は【摩耶山丸】から唐突な爆発が発生し、これもまた数分~10分ほどで沈没したと言われています。

【米バラオ級潜水艦 ピクーダ】が放った魚雷のうち2本が命中し、こちらは推計3,000名という、【あきつ丸】を上回る人数が【摩耶山丸】とともに海に沈んでいきました。

17日の被害はこれだけに留まらず、日付が変わる少し前には、アメリカにとっては最も邪魔だった護衛空母【神鷹】への雷撃が成功。

【米バラオ級潜水艦 スペードフィッシュ】が放った魚雷が4本も命中し、【神鷹】もまたガソリンへの引火による大爆発の末に沈没。

戦死者1,000名、生存者はたった60名で、まだ日本にほど近い場所にもかかわらず、3隻の犠牲と、感覚が麻痺してしまいそうな犠牲者を出してしまいます。

泗礁山に入ってからは、ようやく穏やかな航行ができるようになり、潜水艦の脅威度は減っていきました。

台湾のそばの澎湖諸島では【神州丸、吉備津丸】が分離。

その後も被害を出すことなく、12月4日にヒ81船団はシンガポールに到着しました。

ヒ81船団の輸送中の15日、【樫】は【桑】【杉】【樅】【檜】とともに第五十二駆逐隊を編成し、さらに23日には第五十二駆逐隊は第三十一戦隊に配属されています。

シンガポール到着後はすぐにマニラへの輸送を命じられ、その輸送は無事達成したのですが、運悪く到着して間もなくの12月14日にマニラ空襲に巻き込まれます。

これまで「多号作戦」の出発地点としてとして機能してきたマニラもさすがに疲労困憊で、さらにアメリカの輸送船団が13日に発見されていました。

この船団はミンドロ島を目的地にしたものでしたが、ミンドロ島はマニラのすぐ南ですから、迂闊に留まると逃げ出すことができなくなります。

【樫】はこの空襲で至近弾を受けていて、さらにこの至近弾の影響か、給水ポンプが故障してしまいます。

空襲が終わると、【杉】【榧】とともに翌日マニラを脱出しました。

ところが連合軍のミンドロ島への上陸が始まると、連合艦隊からの圧力で南西方面艦隊は脱出したばかりの【樫、榧、杉】に対して敵船団への艦砲射撃を行うようにミンドロ島サンホセへ突入、艦砲射撃による攻撃を計画します。

しかしそもそも【樫】は至近弾の影響で最大速度が21ノットにまで落ちていました。

【榧】も同じく至近弾で浸水があった他、射撃指揮装置と転輪羅針儀が故障しており、【杉】は言うまでもなく第八次多号作戦の被害が痛々しいままです。

どう考えても自殺行為なのですが、命令は撤回されることなく、3隻は16日夜にカムランに到着、翌朝には早くもサンホセへ向かいました。

ですが3隻の行く手を遮るように、17日の天候は最悪でした。

台風の中を小柄な駆逐艦が揺さぶられながら進みますが、前述の通りに三者三様で問題を抱えての航海だったため、この台風は相当堪えました。

しかも【樫】はこの台風の影響で方位盤や給水ポンプまで故障してしまっています。[1-P114]

結局第四十三駆逐隊司令(【樫】は第五十二駆逐隊ですが、この作戦の指揮は旗艦【榧】の第四十三駆逐隊司令が執っていました)の菅間良吉大佐は突入の中止を決定。

3隻は修理のためにサンジャックへ向かいました。

【樫】達の突入は現場判断で取り止めになりましたが、上層部の艦砲射撃案は鎮静化しませんでした。

ちょうどカムランには【足柄】や【大淀】といった巡洋艦もいたので、これらも加えて今度こそミンドロ島を攻撃する「礼号作戦」が採択されました。

そして【樫、杉、榧】の3隻は、結局大した修理を受ける間もなく、この作戦に身を投じることになります。

3隻は【日栄丸】を連れて21日にサンジャックを出発し、翌日にカムランで第二水雷戦隊達と合流。

編成された挺身部隊は【日栄丸】の補給を受け、24日にサンホセへ向けて出撃しました。

偽装航路が功を奏したのか、到着当日の26日夕方まで挺身部隊は敵に見つかることはありませんでした。

しかし発見されてからは触接が続き、夜になるといよいよ空襲が部隊を襲います。

【大淀】被弾の爆弾に信管が付いていなかったなど、アメリカ軍の迎撃態勢が整っていないラッキーもありましたが、それでも【清霜】が被弾により航行不能となるなど、敵の攻撃は無意味ではありませんでした。

サンホセはすぐそこだったことから、二水戦は【清霜】救助よりも攻撃を優先し、撤退時に生存者の救助にあたることになりました。

特に9時40分から10時10分までの30分間は四方八方からやってくる敵機に対して機銃が休む暇はなく、熱を帯びた機銃が1挺銃身が割れるほど激しい戦いでした。[1-P187]

攻撃が始まると、【樫】は【霞】【榧】とともに貨物船へ魚雷を発射。

どの艦の魚雷が命中したかは定かではありませんが、無事貨物船を4隻を撃沈撃破しています(アメリカ記録だと1隻沈没)。

貨物船の他、物資の破壊など、ちょこちょこ被害を与えることはできましたが、大勢には全く影響しない規模の戦果でした。

特にタイミング的に輸送船が引き揚げた後、やってくる途中での奇襲だったのは残念でした。

とりあえずやりたいことはできたので、「礼号作戦(ミンドロ島沖海戦)」は日本の勝利となりました。

これは日本海軍が最後に勝利した艦隊作戦と言われており、挺身部隊は【霞、清霜】が撤退の際に【清霜】の乗員を救助し、カムランへ帰っていきました。

しかし【樫】ら3隻は他の船に比べて元の被害が足を引っ張り、さらに短い航続距離から燃料を節約しながら帰らなければなりませんでした。

空襲から逃げるためにはできるだけ速度を上げたいのですが、「松型」の速度に合わせると【足柄】達も危険です。

事実、挺身部隊は正体不明の潜水艦から2度にわたって魚雷を発射されており、さらに再び空襲も受けました。

隊列を整えた部隊は、最後尾に敵潜警戒のために【樫】を据えて西進を続けます。

28日に日付が変わり、闇夜を進む【樫】達ですが、後方の2方向からの電波をキャッチして進路を変更します。

そのうちの片方か、やがて【B-29】が現れて【樫】に爆弾を投下していきました。

命中はしませんでしたが、攻撃から丸1日経過しても敵の追跡は執拗です。[1-P225]

実際には駆逐艦の方が遥かに重要な存在だったとはいえ、「松型」3隻を守るために巡洋艦を危険に晒すのは元も子もありません。

止むを得ず今作戦の責任者である二水戦の木村昌福少将は「松型」3隻を置いていき、残りの船は先にカムランに帰ることを決断します。

ハラハラする帰り道となった3隻でしたが、貧弱そうな3隻に対しての空襲はこの後ついに起こらず、また攻撃のために派遣されていた第4巡洋戦隊に見つかることもなく、1日近くの遅れで無事にカムランに戻ってくることができました。

なお戻る途中で【米ガトー級潜水艦 デイス】に沈められた【給糧艦 野埼】(本作戦とは別の海域で沈没)の救助に向かい、生存者を救出しているので、【樫】らにとっては良いも悪いも経験した作戦となりました。

3日後の昭和20年/1945年元旦、【樫】達はサンジャックを出港して7日に高雄に到着しました。

【榧】は被害状況から9日に高雄を出発して佐世保に帰っていきましたが、残った【樫】と【杉】は、また南西方面艦隊のいい加減な思いつきに翻弄されそうになります。

【樫、杉】【梅】の3隻で、敵が上陸していたリンガエン湾を攻撃しろというのです。

翌日には中止になったものの、戦力と成果と被害のバランスを全く考えていません。

ただリンガエンで散華する未来はなくなったものの、高雄は21日に空襲を受けてしまいます。

【樫】はこの空襲で直撃弾3発という大きな被害を受け、缶室や射撃装置などが損傷。

爆弾の重さやロケット弾なのかどうかで話は変わってきますが、大型爆弾だとしたら3発被弾で動けるのなら奇跡的です。

ただちに基隆への回航が決まり、ゆっくりですが24日には基隆に到着しました。

そこで応急処置を受けた【樫】は、2月1日に【杉】と基隆を出港、「南号作戦」を行っていたヒ88A船団と合流し、護衛しながら門司港まで戻りました。

門司港では修理ができないので、【樫】はその後佐世保へ向かい、そこでようやくちゃんとした修理を受けることができました。

修理後は呉へと向かい、「天一号作戦」が発令されるまでは呉で待機していた【大和】の護衛を務めていましたが、その後呉でも再び修理を受けることになり、そして修理後も呉の海から出ることはありませんでした。

この間に海軍は海上挺進部隊という特攻部隊を苦し紛れに編成し、【樫】もその一員となりました。

【樫】自身も「回天」搭載艦の対象ではありましたが、工事は完了しなかったようです。

7月28日は呉への空襲により小破しますが、そのまま【樫】は終戦を迎えます。

12月1日からは復員船として各地と日本の往復を繰り返し、昭和22年/1947年8月に賠償艦としてアメリカに引き渡されました。

しかしアメリカは即時【樫】を売却し、【樫】は10月から解体が開始、昭和23年/1948年3月に笠戸ドックにて解体が終了しています。

参考資料(把握しているものに限る)