| 起工日 | 昭和19年/1944年8月20日 |

| 進水日 | 昭和19年/1944年11月25日 |

| 竣工日 | 昭和20年/1945年1月18日 |

| 退役日 (解体) |

昭和22年/1947年5月20日 |

| 建 造 | 藤永田造船所 |

| 基準排水量 | 1,262t |

| 垂線間長 | 92.15m |

| 全 幅 | 9.35m |

| 最大速度 | 27.8ノット |

| 航続距離 | 18ノット:3,500海里 |

| 馬 力 | 19,000馬力 |

| 主 砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 1基2門 |

| 40口径12.7cm単装高角砲 1基1門 | |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 1基4門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 4基12挺 |

| 25mm単装機銃 8基8挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 2基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

先代は防波堤 北の蹂躙で瀕死のまま終戦

【柳】は、先代の【桃型駆逐艦 柳】が軍艦防波堤となっていることで知っている方がいるかもしれません、というかそっちのほうが有名かも。

初代の【柳】は駆逐艦除籍後に終戦まで練習船として国内で使用され、終戦後に北九州市の若松港にて軍艦防波堤として活用されます。

この若松港には他にも「坊ノ岬沖海戦」で生還した【涼月】【冬月】が軍艦防波堤となっています。

【柳】が竣工したのは昭和20年/1945年に入ってからで、もはや新しい艦が増えたところで戦争にはほとんど寄与できない時期でした。

竣工後は第十一水雷戦隊に所属し、3月15日には【椿】【櫻】【楢】【欅】【橘】とともに第五十三駆逐隊を編成します。

3月19日は呉軍港空襲に遭遇し、さらに下旬から「沖縄戦」が始まるなど、日本は本土決戦を覚悟しなければなりませんでした。

海軍は「天一号作戦」を策定し、特攻を含めた航空戦力を沖縄に注ぎ込み、さらに水上艦による艦砲射撃も行うことが決定。

この突撃は最終的に【大和】と第二水雷戦隊が行ったわけですが、実は他に「丁型駆逐艦」にも出撃準備をさせていました。

その対象は第二遊撃部隊を途中まで護衛していた【榧】と【槇】であり、そして【柳】にもその可能性がありました。

しかし水上特攻とも言える「坊ノ岬沖海戦」からは逃れることはできたものの、【柳】は特攻と縁が切れたわけではありませんでした。

4月7日に第三十一戦隊の指揮下に入ると、今度は特攻兵器である「回天」の標的艦として扱われます。

この標的艦任務は1ヶ月続きました。

また当時【柳】は呉にいたのですが、5月20日には「回天」搭載艦を中核に海軍挺進部隊が組織され、第十一水雷戦隊も訓練部隊として編入されています。

5月7日に【柳】は今度は大湊警備府部隊へ配置転換。

【柳】は【橘】とともに13日に呉を出港し、日本海側から大湊へと向かいました。

ところが翌日の14日に周防灘にて空襲にあい、ここで【柳】は戦死者1名を出してしまいます。

21日に大湊に到着した【柳】と【橘】は、大湊と函館を結ぶ津軽海峡を活動拠点とし、主に対潜哨戒を行います。

大湊も警備府さえなければ長閑な港町ですが、海軍拠点であるがゆえに民間船も潜水艦に襲われたり、おちおち漁にも出れずに地元の住民は大変困っていました。

なので【柳】と【橘】の哨戒任務はありがたいことで、住民との交流もあったようです。

6月11日には占守島で爆撃を受けた【八丈】を舞鶴まで護衛しますが、そのあとは再び大湊で任務を継続しました。

13日には積丹岬付近で見張員がイルカを発見したと報告。

しかし大熊安之助艦長(当時少佐)はこれを不審に思い、【柳】をその発見地点まで走らせます。

そら見たことか、目の前からブクブクと気泡を吐き出す2本の魚雷が突進してきました。

すぐに発見地点に艦首を向けていたおかげで魚雷は【柳】の左右を通過。

見事魚雷をすり抜けた【柳】は、反撃の爆雷を投下していきます。

しばらくすると油が海面に浮きあがってきました。

なかなかの量が流出してきたため、【柳】は効果確実と報告をして任務を終えました。

ただ戦後になってもこの時に米潜の被害は報告されていないため、果たしてこの戦果が正しいのか否か不明です。

7月14日、海は荒れても空は荒れない大湊でしたが、ついに早朝からけたたましい羽音が響き渡りました。

第38任務部隊が大湊に機動部隊を、そして戦艦部隊を釜石に派遣してそれぞれ猛攻を行ったのです。

釜石には15日に「サウスダコタ級」3隻の戦艦を中心に日本製鉄釜石製鉄所を標的とした艦砲射撃が行われました。

同様に室蘭でも「アイオワ級」3隻の戦艦が鉄鋼工場を狙って艦砲射撃を行い、これらの軍需工場への攻撃は当然ながら死者の大半が工員などの一般市民でした。

一方【米エセックス級航空母艦 エセックス】を始めとした空母群から発艦した艦載機は、まだ日も昇り始めたかどうかという午前5時ごろに突然現れ、北海道や東北を片っ端から攻撃していきました。

大きく「北海道空襲」とまとめられる一連の空襲は、その標的は「釜石艦砲射撃」のような軍需工場ではなく、全く無関係な農村地帯などにも無差別に攻撃されたことが知られています。

この時函館にいた【橘】も、空襲に際して総員すぐさま戦闘態勢に入り反撃を開始しました。

しかし相手は数え切れないほど、大してこちらは小さな量産型駆逐艦1隻だけ。

勝手気ままに爆撃と銃撃を繰り返す中、一匹小さい虫がいるとわかると、【橘】は集中攻撃を浴びることになります。

1時間近く奮戦するものの、蜂の巣にされた【橘】は最後は数発の被弾により沈没。

この時【柳】は「我轟沈す。6.53」という電文を受け取っています。

【橘】の最期を聞いた直後、渡島福島沖にも敵機が襲来。

この時青函連絡船の【第三青函丸】が青森から函館に、逆に【第四青函丸】も函館から青森に向かってきていたのですが、星条旗が掲げられていない船なんて全部沈めていいので、これら2隻はそれぞれ爆撃と雷撃により沈没。

2隻合わせて108名が死亡しています。

そして7時前から今度は福島の町と【柳】が空襲の標的になりました。

【柳】が錨を上げて急発進すると、そのすぐ後ろに爆弾が落ちてきました。

しかし冷や汗を拭う暇はどこにもありません、次から次へと爆弾は降ってくるのです。

水柱に囲まれる中浴びせられる機銃で【柳】は至る所に弾痕が残っていき、また甲板が徐々に赤く染まり始めます。

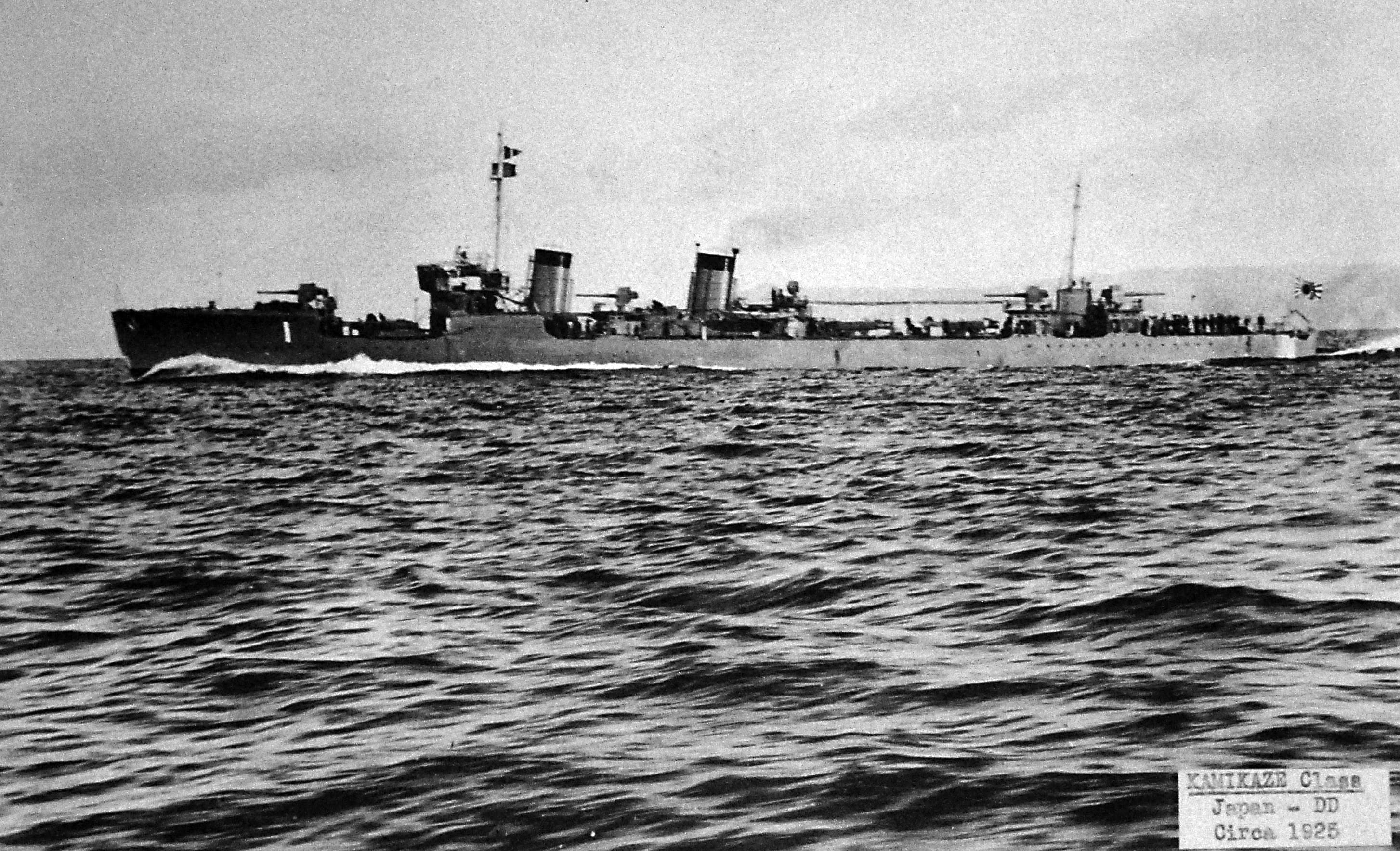

そんな中でも【柳】は奮戦しましたが、やがて損傷によって舵が故障、さらに以下の写真を見るに直撃弾だと思いますが、後部砲付近から艦尾が切断されてしまったのです。

【柳】被弾の瞬間と思われる鮮明な写真が残っています(最初の写真と一緒)。

写真を見るに、数発の波紋があることから、投下された複数の小型爆弾(当時の【SB2C】が搭載していた小型爆弾が50~100kgぐらい)のうち1発が直撃したように見えます。

また命中箇所は後部砲よりも手前(2番煙突付近)にも見えます。

衝撃により、命中したらしい所より後ろが持ち上がっていたようです。

切断されていれば当然、たとえ艦尾が上がっている状態が続いたとしても、これでは舵もスクリューも全く意味をなしません。

これで【柳】は完全に航行不能となってしまいました。

ただ幸運なことに、手足を失った【柳】に止めは刺されませんでした。

ボロボロになりながらも【柳】は沈没せずに生き残ったのです。

敵機が去った後、【柳】は長寿丸という漁船に協力を得て曳航されて福島漁港にたどり着きました。

この戦闘で【柳】は6機撃墜を報告していますが、3機不確実とのことで、撃墜ではなく命中ありという解釈ならば現実的な数字だと思います。

15日、東北と北海道が悲惨な目に合う中、ひっそりと第五十三駆逐隊、そして第十一水雷戦隊が解隊されました。

19日に【柳】は曳航されて大湊に到着しますが、修理などできるはずもなく、繋留されたまま時が流れるばかりでした。

そんな中、8月9日に再び大規模な空襲が東北地方を襲います。

大湊の空もプロペラ音に支配され、多くの艦船に無慈悲な機銃掃射が浴びせられました。

【柳】は動くことができないものの、機銃と高角砲が勇ましく火を噴き戦い続けました。

しかし【柳】は艦橋付近に至近弾(直撃弾かも)を受けて一部浸水してしまい、結果的には擱座しています。

【柳】は自力で動けないので、タグボートとかで押したのか、はたまた係留されていた場所にそのまま擱座したのか、恐らく後者だとは思うのですが明確にはわかりませんでした。

この日はちょうど長崎に原爆が投下された日。

遠く九州で大量殺戮が行われている一方で、大湊でも小さな駆逐艦の最後の戦いが終結しました。

終戦後【柳】は昭和21年/1946年10月から翌年5月にかけて解体されています。