| 起工日 | 昭和16年/1941年12月8日 |

| 進水日 | 昭和17年/1942年6月29日 |

| 竣工日 | 昭和18年/1943年3月31日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和18年/1943年7月6日 |

| クラ湾夜戦 | |

| 建 造 | 三菱長崎造船所 |

| 基準排水量 | 2,701t |

| 垂線間長 | 126.00m |

| 全 幅 | 11.60m |

| 最大速度 | 33.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:8,000海里 |

| 馬 力 | 52,000馬力 |

| 主 砲 | 65口径10cm連装高角砲 4基8門 |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 1基4門 |

| 次発装填装置 | |

| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 3基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

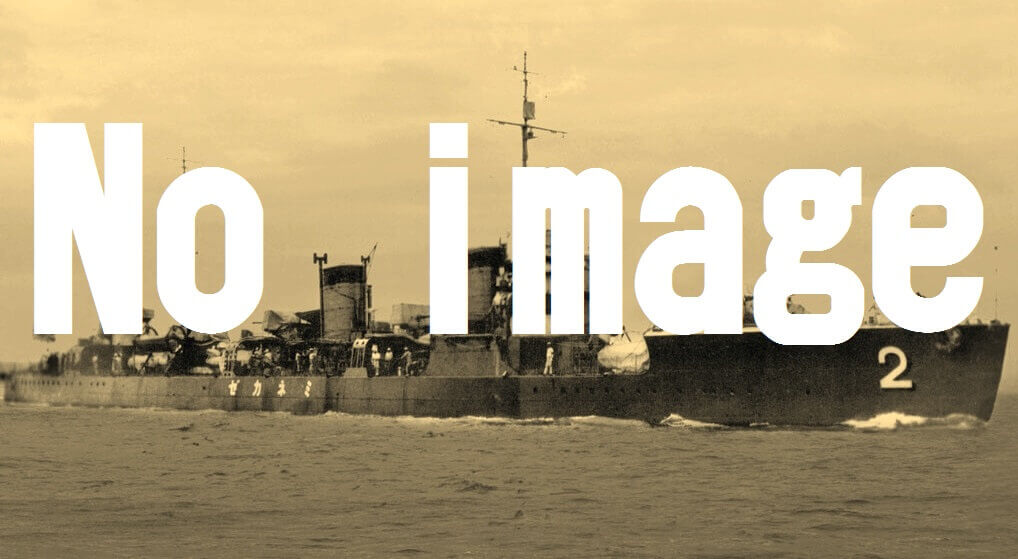

秋月型で最も短命な新月 クラ湾夜戦で散る

【新月】の起工日は昭和16年/1941年12月8日。

太平洋戦争開戦の号砲となった「真珠湾攻撃」や「マレー作戦」が行われた日でした。

昭和18年/1943年4月の竣工までの間、彼女がドックで見つめていた戦争はどのようなものだったのでしょうか。

竣工の翌日の4月1日に第十一水雷戦隊に編入された【新月】は、1ヶ月半ほど呉での訓練、任務に就きます。

4月18日、19日には【浜風】とともに航空戦艦へと改装された【日向】を護衛し、佐世保まで送り届けています。

5月14日、【最上】とともに機動部隊へ編入されました。

これは北方海域で「アッツ島の戦い」が始まったことによるもので、この戦いが始まった当初はちゃんと艦隊を送り込んで反撃をするつもりでした。

しかし数日のうちに翻意され、この後アッツ島守備隊の玉砕や「キスカ島撤退作戦」などにつながるわけですが、このため【新月】も【最上】も、そして当然機動部隊も北へ向かうことはありませんでした。

31日、【新月】は第八艦隊へ配属が変わります。

【金剛】【榛名】の第三戦隊を始め、合計20隻の艦隊で【新月】らは16日にトラック島へ向けて出発しました。

21日にトラックに到着した一行は、その後【新月】【熊野】【鈴谷】【涼風】【有明】の5隻がラバウルまで輸送を実施。

輸送を終えた船はトラックへ帰ってきたのですが、【新月】だけは最前線に是が非でも必要な戦力でしたから、鉢巻を締めて血生臭い戦場へ向かいます。

期待の新戦力だった【新月】は、30日に第三水雷戦隊の旗艦となりました。

このときの戦況としては、飛行場のあるニュージョージア島のムンダを狙うために、そのすぐ南にあるレンドバ島にアメリカ軍が上陸しているところでした。

レンドバの最北端とムンダの距離は10kmちょっとなので、実はこれで陸上砲撃が可能となり、ムンダは超ピンチになりました。

なのでレンドバのアメリカ軍を徹底的に排除しないと、また以前のようにラバウルからの長距離飛行をしなければならなくなります。

このような事情から、30日に【新月】は【皐月】【望月】【夕凪】とともにレンドバへ向けて出撃します。

またブインからも【初雪】【天霧】【長月】【水無月】【三日月】の5隻が同じくレンドバを目指していました。

この9隻は【夕凪】を除いてみな三水戦です。

しかしこの突撃は天候不良の影響もあって敵の発見に至らず、撤退を余儀なくされました。

それでも2日後の7月2日に再出撃します。

今度は【水無月】out【夕張】inで、大きな【夕張】は陽動要因でした(大きなと言っても【新月】もかなり近いサイズ)。

ただ今回の出撃も魚雷艇との交戦程度で(2隻撃沈らしい)輸送船や護衛艦を叩くということはできず、とりあえず艦砲射撃も行いましたが、やっぱり脅威の排除には程遠いものでした。

戦況は慌ただしく変わり、4日には一転して輸送任務につくことになります。

レンドバ奪還へ向けての協議は、海軍が終始消極的なこともあってゴタゴタします。

レンドバが占領されるのは時間の問題となり、しかもこの段階ですでに「ニュージョージア島の戦い」も始まっていたので、ニュージョージアを防衛するためには、経由地としても二方面からの進行を阻止するためにも、西方にあるコロンバンガラ島の防衛強化が必要でした。

結局双方の意見がまとまらないまま、海軍はブインからコロンバンガラへ向けて、レンドバ逆上陸のための陸軍部隊を輸送。

陸軍は「逆上陸用の駆逐艦を寄こせ」と息巻いていましたが、第八艦隊はうんと言わず、結局陸海軍の意見がまとまらないまま、コロンバンガラまでの輸送はどう転んでも必要ってことで、4日に【新月、夕凪、皐月、長月】の輸送が始まりました。

夜、4隻はコロンバンガラ東岸に差し掛かりました。

するとそこでは、アメリカの第36.1任務群がニュージョージア南西のバイロコに向けて艦砲射撃を行っているのが見えました。

バイロコとコロンバンガラの距離は13kmぐらいで、クラ湾から艦砲射撃をしていたということはもっと近い距離です。

コロンバンガラの東に入ろうとすると絶対目に入ります。

第36.1任務群を発見した【新月】達は、なんで戦いに行った時はいないのに輸送の時に限っているんだよと歯噛みしながらも、発見されて揚陸中に殴られるのはまずいと考えます。

幸いこちらはまだ気づかれていないようだったので、【新月、夕凪】が4本、【長月】が6本の魚雷を発射し、一旦4隻は距離を取りました。

放った魚雷は砲撃に集中していた第36.1任務群にグングン迫りました。

そして【米フレッチャー級駆逐艦 ストロング】が魚雷を発見した時には、もう手遅れでした。

魚雷は【ストロング】の艦尾に命中し、航行不能となります。

それを見た日本の陸上砲台も【ストロング】へ砲撃を行い、【ストロング】は更に3発被弾し大破。

最終的に搭載していた爆雷が誘爆し、【ストロング】は沈没しました。

見事に敵を沈めた【新月】達ではありましたが、その後敵航空機に見つかってしまったために輸送を断念。

早期に再輸送が必要でしたが、一方で敵部隊も近くにいるということから、前回の4隻だけでは危険と判断され、支援隊と輸送隊の2部隊で出撃することになりました。

翌日、参加艦がブインを出撃します。

メンバーは支援隊が旗艦【新月】と【涼風】【谷風】、第一次輸送隊が【浜風、望月、三日月】、第二次輸送隊が【初雪、天霧、皐月、長月】という内容で、本来であればここに旗艦として【夕張】も加わるはずだったのですが、ショートランド泊地(ブインはショートランド諸島のすぐ北)に到着の際に磁気機雷に接触して損傷してしまったため、不参加となりました。

部隊はコロンバンガラの北で第一次輸送隊と分離。

警戒のために輸送隊の前に出て偵察を行います。

一方で第36.1任務群も【新月】らの到来に気付き、ツラギから急遽Uターンして再びクラ湾へ向かいました。

当時は大雨で視界が悪く、対空用とはいえ【新月】の13号対空電探が頼りでした。

そしてこの13号電探が見事に嵐の中で5km離れた第36.1任務群を発見。見。

時は23時、厚い雲の上には三日月が輝いています。

一旦引き換えして敵との距離を取り、輸送隊をコロンバンガラまで送り届けます。

【新月】らが北上したことで、これを追いかける形になった第36.1任務群は、23時36分に旗艦【米ブルックリン級軽巡洋艦 ホノルル】がレーダーで支援隊を探知。

【ホノルル】は「ルンガ沖夜戦」で仲間がフルボッコにされたのを間近で見ていた船で、今回はレーダー射撃を行った後に軽巡は魚雷を受けないために撤退し、後始末を駆逐艦に任せるという戦法を取ることにしました(ちなみに所属は当時とは異なる)。

一方で【新月】達も23時48分には第36.1任務群を視認。

明らかにこちらに迫っていることから、分離させた輸送隊に再集結を求め、戦闘準備を急ぎました。

しかし輸送隊が集まる前に【ホノルル】達からの砲撃が始まり、「クラ湾夜戦」が勃発しました。

ちょうどこの前後で雨が上がり、【ホノルル】達の狙いはひときわ大きい【新月】に集中しました。

【新月】には「ブルックリン級軽巡洋艦」と次級の「セントルイス級軽巡洋艦」、合わせて3隻の6インチ三連装砲の砲弾が降り注ぐわけですから、とても耐えきれるものではありませんでした。

次々に被弾した【新月】は反撃の号令をかける間もなくすぐに連絡が取れなくなり、火災や舵故障の末に、わずか10分ほどで行方不明となってしまいました。

旗艦【新月】が容赦ない砲撃に晒される中、その後ろにいた【涼風、谷風】は急いで射点を選んで移動します。

そしてそれぞれ8本の魚雷を発射し、一旦戦場から離れました。

海を高速で進む魚雷は、その狙いを【米セントルイス級軽巡洋艦 ヘレナ】に定めました。

【ヘレナ】には3本の魚雷が次々に命中し、しかも2本は艦中央部のかなり近い位置に命中したことで、絶命には十分な破壊をもたらしました。

結局【ホノルル】は目に見える駆逐艦にばかり気を取られ、反撃もないことから安心しきったところに魚雷を撃ち込まれるという、「ルンガ沖夜戦」の二の舞いを演じたことになります。

【ヘレナ】は被雷からわずか20分で沈没していきました。

魚雷再装填のために一時撤退をした【涼風、谷風】ですが、敵は見逃してくれず、後方から砲弾が襲いかかりました。

この砲撃が軽巡からか駆逐艦からかはわかりませんが、【涼風】の1番砲塔が停止、【谷風】は次発装填装置の故障により、再突撃に時間がかかってしまいました。

海戦はその後輸送隊のほうは色々あり、例えば座礁してしまった【長月】を【皐月】が救助を試みますが結局放棄、【浜風】は乗員の一部を揚陸できずに撤退、【初雪】と【天霧】は揚陸後に【ヘレナ】救助中の【米フレッチャー級駆逐艦 ニコラス、ラドフォード】と一戦を交え、【天霧】が軽症を負っています。

最終的に【新月、長月】を喪失、そして揚陸も完璧ではなかった「クラ湾夜戦」は不満足な結果となりました。

4日の輸送ではブインに残っていた三水戦司令部でしたが、今回の戦いでは司令部は【新月】に同乗しており、これで三水戦は旗艦と司令部を一挙に失うという悲劇にも見舞われました。

しかもこれまで三水戦は比較的古い船で構成されていましたが、今回は誕生したての新進気鋭「秋月型」ですから、喪失のダメージも一際大きいものでした。

【新月】は誕生からわずか3ヶ月で沈没認定、これは【照月】よりも早く「秋月型」で最も短い一生でした。

2019年1月、ポール・アレン立ち上げの調査チームがクラ湾の海底745mで眠る【新月】を発見しました。

一方的な砲撃によって損傷は激しいようですが、水平状態で沈んでおり、長10cm砲の状態もいいようです。

また2018年4月には【ヘレナ】の発見にも成功しており、2隻はもしかしたら今もにらみ合っているのかもしれません。