| 起工日 | 昭和9年/1934年12月19日 |

| 進水日 | 昭和10年/1935年7月6日 |

| 竣工日 | 昭和12年/1937年1月29日 |

| 退役日 (座礁沈没) | 昭和19年/1944年8月26日 |

| ガルワングル環礁 | |

| 建 造 | 浦賀船渠 |

| 基準排水量 | 1,685t |

| 垂線間長 | 103.50m |

| 全 幅 | 9.90m |

| 最大速度 | 34.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:4,000海里 |

| 馬 力 | 42,000馬力 |

| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 2基4門 |

| 50口径12.7cm単装砲 1基1門 | |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |

| 次発装填装置 | |

| 機 銃 | 40mm単装機銃 2基2挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 3基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

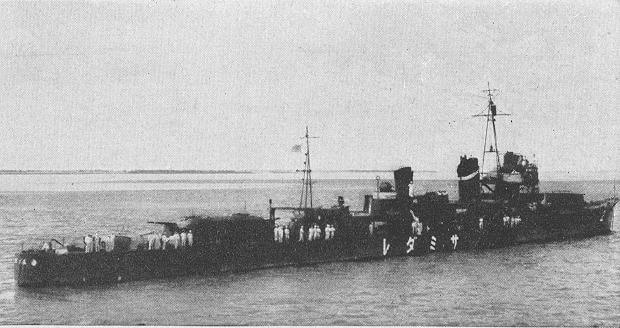

混戦を生き抜け ソロモンの攻防を支えた五月雨

【五月雨】は【村雨】【夕立】【春雨】とともに第二駆逐隊を編成し、太平洋戦争が始まった時、彼女らは第四水雷戦隊の隷下にありました。

馬公を出撃して航海中に太平洋戦争の号砲を聞いた【五月雨】は、まずは「ビガン攻略作戦」の支援のためにフィリピンに向かいました。

10日には早速敵からの空襲を受け、【五月雨】のすぐそばで掃海艇が爆撃により沈没するなど、空襲と潜水艦に対処しながらも、その後の陸軍の怒涛の快進撃の流れに乗って海軍の支援もはかどります。

その後リンガエンやバリクパパンの制圧に動き、【五月雨】は最前線の押し上げに貢献しました。

昭和17年/1942年1月24日の「バリクパパン沖海戦」では、広範囲で警戒していた間隙を突かれて輸送船4隻が敵により沈没させられるという被害がありましたが、すでに上陸は完了していたので人的被害は少なくて済みました。

しかし翌25日は【村雨】とともに爆撃を受けていて、被害こそなかったもののかなり近くで至近弾を受けていてヒヤヒヤさせれました。

30日には潜水艦を探知して爆雷攻撃を実施、重油流出までは確認することができました。

2月末にはジャワ島を目前に控えて第五戦隊がABDA連合軍とぶつかった「スラバヤ沖海戦」が勃発します。

四水戦は船団を護衛して出撃していましたが、敵艦隊発見の報告を受けた第五戦隊と第二水雷戦隊は敵予想針路に向かって変針。

四水戦は偵察機からの通信受信が遅くなったため、これらに遅れて戦場へ向かいました。

四水戦が到着した時、すでに第五戦隊などは戦闘を開始していました。

20,000m前後の遠距離での砲撃戦を展開していた中、四水戦は間に割って入り魚雷を発射するために突入していきます。

どんどん敵の姿が大きくなっていきますが、そこに怯むことなく四水戦は敵に迫っていきました。

そして【那珂】はじめ一斉に魚雷を発射。

この魚雷が敵の底腹を食い破ることを願って、一行は発射後すぐさま退避します。

しかし超威力の九三式魚雷は信管の作動が敏感に設定されていたことから、1/3が波の衝撃で爆発、残りの魚雷も1本も命中しなかったとされています。

撃沈の通信が入ってきましたが、普通爆発したら命中したと思いますから、この爆発によって敵艦船を多数撃沈したと錯覚するのも無理はありません。

次発装填のために離脱した四水戦ですが、戦況は日本側に有利ではあったものの、スムーズではありませんでした。

やきもきした戦いの中、再び魚雷を構えた四水戦が今度こそはと接近戦を仕掛け、さらにその後に二水戦が続きました。

【五月雨】ももちろんこの中に含まれていて、果敢に攻め込み、7,500mの距離まで接近して魚雷を発射します。

第九駆逐隊の【朝雲】【峯雲】はさらに距離を詰めて5,000mまで迫り魚雷を発射ししました。

ところがここまでの距離で大量の魚雷を発射したにもかかわらず、またも魚雷は1本も命中しませんでした。

結局その勇気こそ褒め称えるべきですが、戦果としては【五月雨】は輝かしいものを残すことはできませんでした。

予備魚雷も発射した第二駆逐隊は船団護衛に戻り、ジャワ島上陸の護衛にまわりました(日付が変わったころにいったん戦闘配置につく命令が出ていますが取り消されています)。

無事にジャワ島の攻略にも成功し、日本は開戦前の概ねの計画を達成。

戦況も出来すぎなほど圧倒的に日本有利となっていました。

【五月雨】は【春雨】とともに5月6日に横須賀に戻ってきて、整備に入りました。

そして次の大勝負はミッドウェー島と決まり、四水戦は攻略部隊を護衛して出撃しました。

結果はご存じの通り大惨敗で、飛車角落ちの状態になった日本はすごすごと日本に引き下がっていきます。

そしてここから駆逐艦酷使の時代が始まるのです。

8月に入りアメリカがガダルカナル島に上陸し、「ガダルカナル島の戦い」が始まります。

インド洋での通商破壊作戦(「B作戦」)を行うところだった【五月雨】は急遽この作戦を中止し、トラック島に向かうことになりました。

トラック到着後、【夕立】を除いた第二駆逐隊は【陸奥】を護衛して21日に出撃し、24日から始まった「第二次ソロモン海戦」に参加。

しかしこの戦いでは最も鈍足な【陸奥】は【愛宕】や【比叡】などの高速艦の足を引っ張るだけになってしまい、敵機動部隊の捜索に参加することができず、部隊から離脱してトラックに戻らざるを得ませんでした。

護衛についた【五月雨】達もそれに付き従ったため、もちろん戦いには不参加です。

射程外から触接を続ける偵察機を恨めしく感じながらウロウロするしかありませんでした。

9月9日にトラック島を出撃。

14日に空襲を受けますが、双方の被害僅少。

いい加減乗員も今の対空兵装では敵機に全く効果がないことは気づいていて、攻撃力不足を嘆いています。

この航空戦力を減らすため、【五月雨】は【村雨】とともにヌデニ島飛行艇基地の攻撃が命じられました。

2隻は17日にいよいよヌデニ島に接近。

掃海艇などの先頭にも備えていましたが、よく見てみればそこはもぬけの殻、飛行艇基地すなわち水上機基地は最低限の設備で設営できるので、このようにすぐに場所を変えることができるのです。

敵基地攻撃の機会を逃した【五月雨】ですが、その後ラバウルへ移動し、ガダルカナルへの輸送がいよいよ始まりました。

10月12日にラバウルを出撃した船団は、他にショートランド組、加えて外南洋部隊も参加するなかなかの大所帯となってガダルカナルを目指しました。

ヘンダーソン飛行場への艦砲射撃を行いつつの輸送となりましたが、船団は度々の空襲に振り回されつつもなんとかガダルカナルに到着。

14日の空襲では【五月雨】は機銃掃射を受けて2番、3番砲塔で火災が発生し6名の戦死者を出しています。

そして15日は空襲を耐え抜いて陸揚げには成功したものの、物資は少しずつ拠点に運ばれたため、しばらくは揚陸地に物資が大量に残されていました。

それを見たアメリカは当然爆撃や艦砲射撃で物資を破壊するため、大半は灰になってしまいました。

24日には陸軍のヘンダーソン飛行場総攻撃に合わせて四水戦が出撃。

この時旗艦には新進気鋭の【秋月】がついています。

やがてヘンダーソン飛行場の占領に成功したという報告を受け、歓喜の声が四水戦に渦巻く中、その勢いのままにガダルカナルに向かっていきました。

ところがヘンダーソン飛行場の制空権内に入った後、この占領が誤報であることが発覚。

いきなり天国から地獄に突き落とされたわけですが、四水戦の前には【暁】【雷】【白露】の突撃隊が艦砲射撃のためにそのまま前進を続けていたので、四水戦は支援するためにこちらも突入を撤回しませんでした。

しかしこれが命取りとなり、四水戦は未だ健在のヘンダーソン飛行場からの空襲を受け、【由良】が沈没してしてしまいます。

【五月雨】も至近弾や機銃掃射を受け、その被害により魚雷頭部に至近弾の断片が刺さって火が付くという、死を覚悟する恐ろしい事態が発生しました。

直ちに消火されて誘爆することはありませんでしたが、こんな肝を冷やすことはありません。

【五月雨】はその後【由良】の乗員を救助して、トラックに戻って修理を受けました。

この修理の合間に、本格的な修理の為に本土に戻ることになっていた【峯雲】から25mm機銃を融通してもらうことになりました。

毘式40mm機銃の使い勝手は前々から不評で、気休め程度ではありますが少しは戦力がアップしました。

修理を終えた【五月雨】は、前回失敗しているヘンダーソン飛行場奪還を何としても成し遂げるため、【比叡】【霧島】を護衛して再びガダルカナルに向かうことになります。

これが11月12日の「第三次ソロモン海戦」に繋がっていきます。

【五月雨】は【比叡、霧島】の左舷前方に位置し、【村雨、朝雲】とともに周囲を警戒しながら南下していました。

右舷側には【夕立】と【春雨】がいます。

しかし途中で一行は猛烈なスコールに突入してしまいます。

【比叡】らはヘンダーソン飛行場への艦砲射撃が第一の目的でしたが、この雨の中では目標を発見することも当然ながら、隊列の管理をすることもままなりません。

ただでさえ今回の部隊は混成部隊で連携が不安視されていたため、やむを得ずいったん反転することになりました。

ここから陣形がおかしくなります。

北上したとなると四水戦は後衛になりますが、再南下した場合はもちろん四水戦は元通り前衛になっているはずです。

しかしスコールを抜けて再び南下、ヘンダーソン飛行場を目指すことになった際、四水戦はまだまだ北上しており、つまりいったん【比叡】らとすれ違ってしまったのです。

このため両舷前方の警戒の目は失われ、【比叡】はほぼ最前線の中心にいる形になってしまいました。

そんなことは露知らず、【五月雨】からも【夕立】からも敵影の報告はなし、さらに陸上基地からも水上艦の報告が無いことから、【比叡、霧島】は予定通りヘンダーソン飛行場への砲撃の為に三式弾を装填、発射準備に入っていました。

その時、何者かが【比叡】を追い越していく姿が見えました。

それは誰あろう、四水戦の駆逐艦たちでした。

我々の前で周囲を警戒しているはずの【五月雨】が、今まさに我々を追い越していくのはどういうことか。

つまり、周辺に敵がいないというのは単なる思い込みにすぎないということでした。

まさにその瞬間、【夕立】の目の前に【米マハン級駆逐艦 カッシング】が躍り出て、続いて【比叡】の前にも敵影がぞろぞろと見え始めました。

貫通力皆無の三式弾から徹甲弾に切り替える間もなく、ここに大混戦となった「第三次ソロモン海戦」が勃発しました。

探照灯を照らした【比叡】には無数の砲弾が降り注ぎますが、その中によくわからない方向からの機銃掃射がありました。

それは突然四方八方から光や炎が飛び交う戦場に混乱した【五月雨】からの機銃でした。

近距離で多くの船が関わる砲撃戦はとにかく音が凄まじく、艦橋が射撃中止を命令しても機銃手には轟音にかき消されて全然声が届きません。

業を煮やした【比叡】が高角砲で【五月雨】に威嚇射撃をして、ようやく味方識別灯を点灯させて射撃は収まったと言います。

その後も戦況は秒毎に変化していきます。

敵前に突然躍り出た【夕立】達とは違い、すぐそばの【比叡】とその前に駆逐艦らしきもの、また【村雨】からの発射の指示、矢継ぎ早に入ってくる情報にあたふたしっぱなしでした。

そんな中で突然2,000mという超近距離に敵と思われる艦影が現れ、慌てて砲撃を開始しますが、その船は次の瞬間に轟音を立てて沈没。

この沈没した艦は【米グリーブス級駆逐艦 モンセン】かと思われます。

鳴りやまない砲撃音と次々に起こる火災、【五月雨】は結局敵艦との戦闘機会を失い魚雷を発射することができませんでした。

【比叡】が舵故障の為に旋回しかできなくなった中、【五月雨】は【霧島】と北上して戦場から離脱。

大きな被害を負った艦が戦場に取り残され、双方大きな被害を負って「第三次ソロモン海戦第一夜」は終結しました。

戦いは終わりましたが、まだやることは残っています。

当然生存者の救助です。

【五月雨】は【夕立】の生存者の救助に向かい、207人の生存者を救出しています。

その後満身創痍だった【夕立】は雷撃処分をされることになりましたが、【五月雨】が放った魚雷は2本ともはずれ、さらに砲撃での処分を試みましたが、ハンモックを帆代わりにしてまで生にしがみついた【夕立】は、確かに傾斜は増したものの、僚艦からの砲撃を受けてもなかなか沈んでくれません。

どうしたものかと悩んでいるところに、魚雷を受けて舵を故障していた【米ポートランド級重巡洋艦 ポートランド】が現れました。

相手は手負いではありますが重巡相手に勝ち目はありません、結局【五月雨】は【夕立】の自沈処分をすることができず、【夕立】は【ポートランド】の砲撃によって撃沈されました。

この時救助していた【夕立】の艦長吉川潔中佐は「まことにすまないが、もう一度引き返して【夕立】を処分してくれないだろうか」と艦長の中村昇少佐に頼んだそうです。

しかし重巡との砲撃戦をやりながら【夕立】の処分なんて困難極まるため、吉川中佐を説得し、【五月雨】は一目散に逃げだします。

【五月雨】はその後の空襲もかいくぐってショートランドへ戻りましたが、敵制空権から何とか抜け出そうと必死になっている最中、【五月雨】には引き返して【比叡】救助に向かうように命令がありました。

この時燃料不足を理由に【五月雨】は反転を拒否し、そのままショートランドへ向かっています。

最後はかなり綱渡りでしたが、結果的に被害が極めて軽微だった【五月雨】はすぐに次の仕事を任されます。

【比叡】を欠いたものの、敵水上艦も相応の被害を与えたこの機を逃してはならない、すぐさまヘンダーソン飛行場艦砲射撃の為に部隊は再編され、【高雄】【愛宕】らが新たに加わりました。

そして【五月雨】は【霧島、高雄、愛宕】の射撃隊の護衛に就き、多くの血が流れた鉄底海峡に再び足を踏み入れます。

前回とはルートが違うため、掃討隊を含めてサボ島の両側の索敵をしながら部隊は南下していきます。

紆余曲折あり【綾波】が沈没してしまいますが、それ以上に2隻の駆逐艦を最終的に撃沈し、さらに1隻大破、【米サウスダコタ級戦艦 サウスダコタ】の電気回路を一時ダウンさせるなどの大戦果をあげます。

その【綾波】の後を追ってサボ島西側からやってきた【五月雨】達は【長良】指揮の下、大破していた【米マハン級駆逐艦 プレストン】に止めを刺し、さらに逃げ出した【米グリーブス級駆逐艦 グウィン】に砲雷撃を浴びせて追いかけます。

一方で戦艦の出現にも気づきました。

偵察情報では巡洋艦2隻と言われていましたが、その正体は【米ノースカロライナ級戦艦 ワシントン】と【サウスダコタ】。

やがてこの2隻は【霧島】とのノーガードの殴り合いを行い、【サウスダコタ】は戦闘から離脱しましたが、その後【ワシントン】が的確な砲撃で【霧島】に大ダメージを与え、勝敗は決しました。

【ワシントン】は止めを刺すことなく離脱しましたが、やがて【霧島】は浸水により沈没。

この後【五月雨】は敵戦艦と思われる標的に魚雷を発射していますが、命中はしませんでした。

【五月雨】は戦闘後に【霧島】の元に駆け寄り生存者を救助、その後砲撃処分をしようとしたところ、それには及ばぬと言わんばかりに【霧島】は自ら沈んでいきました。

「第二次ソロモン海戦」と「南太平洋海戦」で敵機動部隊を一時的にすべて戦力外に追いやり、戦艦による艦砲射撃が堂々と行える千載一遇のチャンスを敵の最新戦艦によって叩き潰された日本には、もう挽回の機会はありませんでした。

18日に【五月雨】はトラック島に戻り、その後11月27日に横須賀に帰還します。