| 基準排水量 | 1,400t |

| 垂線間長 | 103.00m |

| 全 幅 | 10.00m |

| 最大速度 | 36.5ノット |

| 航続距離 | 18ノット:4,000海里 |

| 馬 力 | 42,000馬力 |

| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 2基4門 |

| 50口径12.7cm単装砲 1基1門 | |

| 魚 雷 | 61cm三連装魚雷発射管 2基6門 |

| 次発装填装置 | |

| 機 銃 | 40mm単装機銃 2基2挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 3基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

求めすぎた結果、大損した初春型

日本が誇るべき駆逐艦である「特型駆逐艦」、その優秀な存在は、徐々に海軍にとって重すぎるものになってきました。

それは、建造コストです。

「特型」は強すぎるのでとにかくたくさんほしいのですが、工程が多く建造コストは予算に大きくのしかかってきました。

それに「特型」が明るみになったことで世界も「特型」に対抗する駆逐艦の建造を始めることは自明の理。

どんどんお金を消費していく上に世界を不必要に刺激する存在だった「特型」に日本は遂に音を上げることとなり、「特型」の建造に終止符を打つ事になりました。

昭和5年/1930年の「ロンドン海軍軍縮条約」締結の1年前、時の海軍大臣財部彪は「特型」に代わる駆逐艦について次のように要請しています(意訳)。

「当初フランスの大型駆逐艦のような大型駆逐艦が広まると予測し、ニ個水雷戦隊(3隻1組の八個駆逐隊)を建造することにしたが、列強は嚮導駆逐艦以外の駆逐艦建造は行っていない。一昨年(昭和2年/1927年)の「ジュネーブ海軍軍縮会議」でも1,700t型は嚮導駆逐艦の類別に属し、嚮導駆逐艦は駆逐艦の総トン数の16%にすべきという議があった。このまま強行に1,700t級を建造し続ければ列強の大型駆逐艦建造を誘発する危険がある。帝国海軍としては二個水雷戦隊を区切りとして「特型」の建造を中止し、以後必要とされる駆逐艦は1,400t級と1,000t級の2種類とすべきである。」

「特型」の建造中止後は、日本はかつて一等・二等駆逐艦を分散建造していた時のように、「特型」のような艦隊型駆逐艦ではなく、「特型」を少し小さくした中型の駆逐艦と、小型の駆逐艦との併用で数を増やしていくことにしました。

話を詰めていくうちに二等駆逐艦はもはや情勢には合わないと判断されてしまいますが、この中型駆逐艦の案の中には、それは中型では無理だろと思いますが、12.7cm三連装砲の研究開発というものがあったようです。

それを前後1基ずつ搭載し、魚雷は控えめの6門とした砲撃重視の駆逐艦という色がありました。

小口径3連装砲はなかなかロマンがありますが、しかし背負式を採用して結果的に艦橋も高くする必要があった日本にとっては、多連装砲は魅力的な存在だったのです。

幸か不幸か「ロンドン海軍軍縮条約」が締結され、それによって日本は戦艦だけでなくあらゆる艦種においても米英に数で追いつけない状況に追い込まれてしまいます。

これには日本の「古鷹型」以降の大型巡洋艦や、「特型」すなわち艦隊型駆逐艦の登場による日本隆盛を食い止める意図が多少なりともあったでしょう。

まず米英:日の比率はゴリ押したものの10:6.975(要求は7割)となり、そして駆逐艦の最大基準排水量は1,850tとなりました。

「特型」の基準排水量(計画値 現実は条約より20tオーバー)は1,670tですから、なんだセーフじゃんと思うかもしれません。

ところが制限の中には「1,500t以上の駆逐艦は総駆逐艦排水量の16%以内」と決められてしまい(「ジュネーブ海軍軍縮会議」の提言踏襲)、「特型」の量産はもう不可能と言ってもいい制限でした。

ただこれだけなら想定されていたものの、さらに駆逐艦の総排水量も決まってしまったことから、一等・二等の両輪で増備を進めるという目論見もここで破綻してしまうのです。

「特型」の増産は予算的にも外交的にも事実上中止となり、日本は「特型」の幻影を追いながら新しい駆逐艦の設計を始めることになります。

そしてその後を継ぐものとして設計されたのが、「初春型」です。

「特型」が有名な一方で、この「初春型」も大変有名な駆逐艦です。

しかしそのベクトルは全くの逆方向、悲運の駆逐艦となってしまいます。

駆逐艦の保有総トン数の制限がなければ、「初春型」は恐らくここまでの兵装過多にはならなかったでしょう。

中型駆逐艦案では、「睦月型」から伸びた10mの全長を戻し、さらに魚雷発射管は2基とする予定であり、「特型」での進化を無理のない形で「睦月型」のサイズに収めるというものでした。

さらに1,000t級のために開発が必要と思われた61cm四連装魚雷発射管にも着目し、完成するまでの「初春型」4隻は火砲は現実と同様で雷装を61cm三連装魚雷発射管2基、5隻目以降には連装砲2基に減じた代わりに四連装魚雷発射管2基とするという計画がありました。

しかし条約によって基準排水量1,500t以下の駆逐艦の制限を受けため、この計画はすべてご破算となります。

かなりの締め付けを受けた日本ですが、だからといって弱体化を受け入れたわけではありません。

両輪案ができないのなら「特型駆逐艦を小さくしろ」というのが海軍の要望だったのです。

この要望は現実性のない、全く無茶なものでした。

駆逐艦は船です、波によって転覆しないように設計されなければなりませんし、そしてそれは何よりも重視されるものです。

そのためには重心を低くし、安定性・復原性の確保が必要です。

「特型」はすでにこれらの条件をクリアした上で出来うる限りの手段を使って軽量化されています。

それでも実際は計画よりも1割排水量がオーバーしてしまっているのです。

それをさらに軽量化、しかもそれが300t以上(「初春型」の計画基準排水量は1,400t)となると、どこかに綻びが出るのはわかっていたでしょう。

しかし軍令部は「それを何とかするのがお前らの仕事」とほったらかしの状態で、どこを削るか必死に悩んだ末に昭和6年/1931年の「第一次補充計画」で「初春型」を開発したのです。

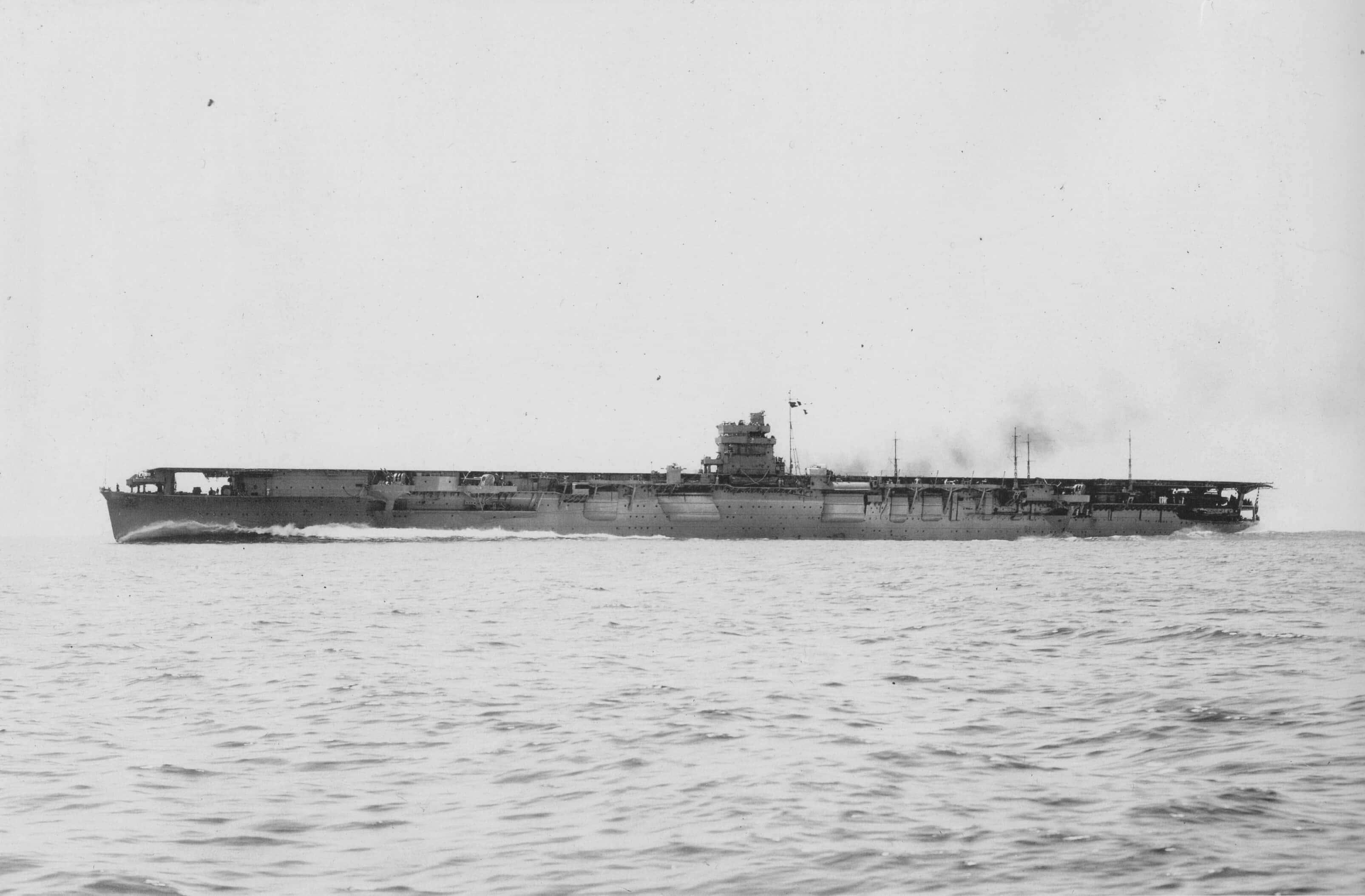

写真(【子日】)を見ていただければ感じられると思いますが、非常に重厚、狭苦しい造りです。

しかも魚雷発射管すら高低差があり、艦上構造物がゴッテゴテです。

パッと見重そうと感じると思いますが、その通り、重い物が上の方に載りすぎました。

まず主砲ですが、これは流石に6門は無理だったのですが、それでも1基を単装砲とすることで、艦首に連装砲と単装砲を1基ずつ搭載。

もう1基は艦後部に搭載しましたが、こうやって艦前部の砲に火力が集中したのは艦隊型駆逐艦では「初春型」だけの特徴です。

これは当然限られたスペースのどこに砲を積むかと考えると、艦首しか置き場所がなかったからです。

流石に艦首に魚雷や煙突は載せれません。

砲塔は「綾波型」から搭載された12.7cm連装砲B型改二と(改二搭載は【初春~初霜】まで)単装砲A型改一を新たに採用しました(当初から説と、換装説あり。A型は「千鳥型水雷艇」で採用)。

本当なら魚雷を61cm四連装魚雷発射管2基にして、砲は連装砲3基にしたかったそうですが、四連装魚雷発射管の開発が間に合わなかったため結局このような歪な形になってしまいました。

四連装×2と連装砲×3だと、配置にもよりますが艦首に主砲を2基搭載する必要はなくなりますから、デザイン的にはかなりすっきりしそうな気はします。

B型改二は、B型と違って旋回用と俯仰用のモーターが別々になっているため、旋回してから砲身を上げ下げてしていたB型よりもスムーズに標的への指向が可能となりました。

搭載当時はB型同様に75度の俯仰が可能でしたが、昭和9年/1934年に有用性がないことからA型改一とともに高度苗頭装置が撤去されています。

ちなみに機銃は7.7mm機銃だった「特型」と異なり毘式40mm単装機銃2基となっています。

しかしこの機銃は大していい性能ではなく、戦争が始まると25mm機銃へと換装されています。

魚雷は<61cm四連装発射管の開発が間に合わない中、三連装魚雷発射管をどうやって配置するかが難しい問題でした。

最終的に1番、2番煙突の間に1基、2番煙突の後方に1基、さらに甲板上に魚雷発射管を2基並べるとスペースが足りないため、わざわざ台座のようなものを作ってその上に載せて、背負式に近い配置となります。

1番発射管も甲板より少し高い位置にあるため、この3つの発射管はいずれも高さが違うという変わった構造になりました。

さらに1番発射管は少し左舷より、3番魚雷発射管は少し右舷よりに配置。

さらにさらにこの影響で2番煙突も右舷側によっていて、大変無理矢理な配置となっています。

出典:『駆逐艦 その技術的回顧』著:堀元美 原書房

この変わった配置の秘密は、まさに秘密兵器である次発装填装置の搭載が大きくかかわっています。

これまでは予備魚雷を積んでいてもそれを装填するのは人力で、非常に時間がかかっていました。

しかしこの次発装填装置を使えば、30秒もしないうちにベルトコンベヤーで次の魚雷を装填することが可能、水雷戦を行う上で、非常に重要な装備でした。

次発装填装置は魚雷発射管のすぐそばに配置されるため、魚雷発射管を2つ並べて搭載することができなかったのです。

その結果、いずれも横や縦で距離を作ってセットで搭載されました。

次発装填装置が搭載されたということは、必然的に予備魚雷の数も増えます。

すなわち9本、全基2回斉射ができる数です。

魚雷発射管は新たに九〇式61cm三連装魚雷発射管が開発・採用されました。

46ノット:7,000m、42ノット:10,000mと十二年式に比べると速度と射程が大きく増しています。

横幅を縮めるために2本目だけ少し高い位置にあった、平たい三角形型の十二年式と異なり、九〇式はすべて同じ高さになったために装填が容易になりました。

また「暁型」より採用されている防楯も標準装備となっています。

次発装填装置や予備魚雷9本や防楯、いやぁ、重そうですね。

出典:『軍艦雑記帳 上下艦』タミヤ

対潜兵装では後部甲板に九四式爆雷投射機と爆雷装填台が1基ずつ搭載されています。

この九四式爆雷投射機は昭和9年/1934年制式採用なのですが、【初春】の進水・竣工はいずれも昭和8年/1933年ですから、艤装されたのがいつ頃なのかははっきりしません。

他にも舷側に爆雷手動投下台2基と機雷水圧投下台1基が配置されました。

艦橋は「暁型」とほとんど同じデザインを圧縮したようなもので、見た目の通りかなりの高さがあります。

ちょっと小さいとはいえもともと「暁型」の艦橋が大きすぎるため、300tも排水量を減らすなかでこんな大きな艦橋と3門の主砲が艦首に集中しているのはあまりにアンバランスです。

ですが一度便利になったものは失いたくないものなのです。

アンバランスといえば、煙突の高さも増しました。

煙突は太さは機関に影響しますが、高さは近くの構造物に影響します。

特に1番煙突は艦橋との干渉が重要で、煤煙が逆流して艦橋にまとわりつくと大変です。

そのため煙突の高さも「特型」よりも高くなり、またまた重心が上がってしまいます。

ですが一方で1番煙突のほうが細い煙突だった「暁型」とは違い、1番煙突にボイラー2基、2番煙突にボイラー1基分の煙を流すことで1番煙突のほうが太くなっています。

また煙突の傾斜具合も前後で異なります。

機関は「暁型」で制式採用された空気予熱器は当然として、ボイラーとタービンそのものもより高温高圧の蒸気を生み出すことができる改良型を搭載。

機関は軽くなる上に搭載する燃料も減らすことができるので、重量軽減を狙いたい「初春型」にとっては嬉しい話ですが、まず「暁型」の時点で艦底部の構造物の軽量化がトップヘビーに繋がっていますから、「初春型」だとさらに助長する結果となってしまいます。

サイズは小さくなるし兵装は重くなるし機関は軽くなるしで、「初春型」の重量配分は異常なものとなってしまいます。

そして垂線間長は約10m短くなっているのに同じ機関を用いていますから、缶室・機関室の占める割合は水線長の約43%と非常に多くの範囲を支配しています。

出典:『駆逐艦 その技術的回顧』著:堀元美 原書房

また機関室については、「特型」では中央に縦の隔壁を造って機関室を二分していたのですが、これを撤去しています。

「特型」の時は防御の観点から補機を守るために縦隔壁を取り入れましたが、浸水時には片方の機械室にだけ水が入り込んで傾斜が激しくなる危険性があることから廃止されました。

後部マストは前部と同じ三脚型へと変更されました。

本丸の300t軽量化についてです。

まず長いと重いですから、約10mほど短縮されました。

10mというと駆逐艦にとっては1割前後ですから、結構な削減です。

これでも速度37ノットを発揮するためにギリギリまで長くしているので、速度を無視すればもっと短くなったでしょう。

続いて「特型」同様に電気溶接を多用して、薄くできる箇所は薄く、材質を軽い物へ変えれる場所は変更をしていきます。

ですがもともと「特型」の段階で削りに削っていますから、ここで数t、これで数tと大きい単位での削減はほぼ無理でした。

むしろ特に雷装関係で重量は増えていますから、どうにかすれば300t削れるだろうと判断したのが非常に不思議です。

トップヘビー対策としては、復原力を少しでも増やすために船の幅を広くとってGM値を高い数値にしていますが、しかし吃水が非常に浅く、また構造物も多いことから風圧側面積が広く、横風には滅法弱い船となりました。

船底がほとんど海水に沈んでいない状態で強風を受けると、転覆はしなくてもかなり大きく傾斜します。

トップヘビーの問題点はまさにそこで、ちょっとした衝撃が他の船ではありえない傾斜を生み出すことになるのです。

出典:『駆逐艦 その技術的回顧』著:堀元美 原書房

ひとまず「初春型」は排水量を300t近く落とすことに成功し、基準排水量1,400tで砲1門減、しかし雷装は維持し、さらに次発装填装置を搭載の上、予備魚雷9本維持(計18本搭載)と、非常に強力な中型駆逐艦として生を受けます。

ですがその重厚な見た目とは裏腹に、薄氷を踏むかのような致命的な弱点を内包していました。

そしてそれは、【初春】公試航行の時に早くも明らかになります。

まず速度は無事に最大37.5ノットまで発揮することができ、そこは一安心でした。

しかし舵角10度で【初春】が舵を切ると、途端に【初春】は大きく傾斜。

その傾斜角度は38度で、たった10度の転舵だけでこんなに傾斜してたら平時の操舵でもアトラクション気分です。

さらに復原が可能な最大傾斜は59.2度と極めて悪く、何かの拍子でもっと舵を切ればあっさり転覆します。

これまでで最もトップヘビーだった「暁型」でさえ復原範囲は76.9度ですから、いかに酷い数字かがわかります。

このままでは常に死を覚悟して乗る羽目になってしまう「初春型」。

即対処することになり、復原力強化を図るために片舷300mmのバルジを搭載することになりました。

これにより復原範囲は70.6度となり、不細工ながらもなんとかちゃんと航行できる船になりました。

同様の処置が建造中の【若葉】【初霜】にも行われ、更に計画では【有明】もバルジを、そして最も建造が遅かった【夕暮】だけは艦幅をバルジ相当分増やすことになりました。

更に【有明】からは魚雷が完成間近の61cm四連装魚雷発射管2基、そして主砲も連装砲3基とする計画へと話が進んだため、【有明】以後は新たに「有明型」として建造が続けられる予定でした。

実際に昭和8年/1933年12月15日を以て【有明、夕暮】は「初春型」から除外され、「有明型」となっています。

当然【白露】以降の艦も予定では「有明型」となるはずでした。

ですが復原力というのはGMが全てではありません。

トップヘビーなら幅を広くすればいいじゃない、という発想は、傾斜によって船が元に戻ろうとする「静復原力」を付けるためのものです。

しかし当時はまだ殆ど研究されていなかった、「動復原力」という、重心以外の移動(例えば傾斜で物や人が片方に偏った重量移動)や風圧側面積の大きさによって発生する傾斜を抑えるための復原力が不足していたのです。

船が大きく傾いたとき、転覆を防ぐために乗員を傾斜と逆側に移動させたりするのを見たことはないでしょうか。

あれは動復原力をサポートするための行為です。

傾斜側に重い物が転がっていくと、どんどん傾斜は進みます。

その物の移動すらもはじき返すほどの復原力があって、初めて船は安全となるのです。

さて、ひとまず静復原力は確保し、事なきを得たかに見えた「初春型」ですが、そう安々と解決できる構造ではありませんでした。

昭和9年/1934年、【千鳥型水雷艇 友鶴】が悪天候の中、40度の傾斜をするとそのまま復原することなく転覆。

100名が死亡及び行方不明という大惨事を引き起こします。

これが「友鶴事件」です。

何が問題かというと、この【友鶴】は水雷艇ながらほとんど小型駆逐艦で、「初春型」と同じく船体に見合わない重武装、「初春型」と同じく公試で転覆すれすれの危機に陥り、「初春型」と同じくバルジ補強をされ、「初春型」と同じく復原力が回復したとされていた点です。

40度というのは、【初春】が公試で傾斜した時の角度と僅か2度しか変わりません。

船の大きさはあまり関係なく、長さ、幅、重心のバランス次第では、もっと大型艦をあっさり沈めることもできますし、逆にもっと小型艦でも起き上がり小法師のようにちゃんと回復することもできます。

つまり「千鳥型水雷艇」はこのバランスが悪く、想定以上に復原力が伴っていなかったということです。

これは大変な事件でした。

ことの重大性は、「特型」を生み出し、「初春型」の建造にも携わった藤本喜久雄造船少将が謹慎処分になるほどのものです。

そして若き天才設計士は、翌年に僅か47歳で脳溢血により早逝しています。

しかし先程述べた動復原力の知識が不足していたほか、そもそも軍部の要求が度を越していたためにこのような設計にならざるを得なかったということから、この事故は致し方ない点もあることを留意していただきたいところです。

問題の復原力については、やはりトップヘビーの度が過ぎている点、そして動復原力の研究不足ということから、今のまま「初春型」を建造・運用することは許されないという結論に至ります。

そしてGM値を大きくしていれば大丈夫という理論は根本的に見直され、GM値の関係性、動復原力の検証、風圧側面積、動揺周期の増幅など、造船に関するデータ取りの研究が大きく進むことになりました。

これにより「準特型」を目指した中型駆逐艦の夢は崩壊し、1,500t以下で建造できる駆逐艦とはどのレベルのものか模索する暗黒の日々が始まります。

そして【初春、子日】はドックで徹底的な改装を、【初霜、若葉】は工期を遅らせて改装を、まだ進水もしていなかった【有明、夕暮】は増幅が結局関係ないということで設計の段階から改められています。

また「有明型」から搭載するはずだった四連装魚雷発射管ですが、「三連装と同じ重さにしろ」「わかりました」という無茶ぶりをされ、当然のように三連装より重くなりました。

こんな事件後に搭載できるわけもなく、【有明、夕暮】は言うなれば「他の4隻よりちょっとマシな初春型」程度の違いしかなくなってしまったので、11月19日に「有明型」は消滅。

すでに起工していましたが、【白露】からは新しく「白露型」として建造することになりました。

「初春型」はトップヘビーを解消するため、まずどでかい艦橋を見直します。

この艦橋の改装は「暁型」も同様です。

艦橋は「綾波型」のものとある程度似ていて、5層構造から3層構造になりました。

羅針艦橋上も方位盤と測距儀は新たに3m測距儀付きの九四式方位盤射撃塔へと置き換えられ、発射指揮所、射撃指揮所といったスペースはなくなっています。

続いて虎の子の雷装を削減します。

魚雷発射管は次発装填装置を含めると非常に場所も重量も取りますので、魚雷発射管を1基減らすのは避けられない状態でした。

3番魚雷発射管とその次発装填装置が撤去されます。

そして魚雷発射管が高い位置に置かれたのは3基搭載を達成するためだったので、1基減った今、1番発射管の高さも30cm下げられました。

雷装が減ると途端に設計は自然になります。

とにかく魚雷発射管3基があるから艦首に3門の主砲を載せざるを得なかったわけですから、1基減れば主砲を移動させることができます。

3番発射管の跡には2番の単装砲が置かれ、3番砲塔と背中合わせに搭載されました。

艦橋が小さくなったため、同時に煙突も低くすることができました。

1番煙突は1m、2番煙突は1.5m低くなり、またマストも同じく1.5m低くなっています。

更に重心を下げるために艦底には70tのバラストを搭載し、一部の重油タンクには海水補填装置という、重油がなくなった分重心が上がらないように自動的に海水を入れる装置が搭載されました。

その他にも公試後に取り付けられた中途半端なバルジを取り除いたり、細かな部材の撤去や材質の軽量化、配置を改める、錨鎖庫の位置を下げるなどして重心を下げる工夫が鋭意行われ、最終的に復原範囲は91度にまで改善されました。

この工事は昭和9年/1934年3月~7月までに行われています。

そして【有明、夕暮】は新しく線図が引かれた状態で昭和10年/1935年3月にそれぞれ竣工しました。

出典:『駆逐艦 その技術的回顧』著:堀元美 原書房

ひとまず船としては動くようになりましたが、「初春型」の失敗を受けて海軍は合計12隻建造予定だった「初春型」の建造を打ち切り、「白露型」として本格的に条約型駆逐艦の設計に取り掛かることになります。

「白露型」はかなり頭を悩ませた設計であることは、その性能が海軍にとっては「初春型」からの進化の形跡が極めて少ないことからもうかがえます(一応魚雷だけは四連装魚雷発射管2基となりましたが、他がね)。

ただ、これでもまだ「初春型」は真の意味で誕生はしていないのです。

昭和10年/1935年9月、今度は「第四艦隊事件」が発生します。

これにより、次は船体強度に欠陥があることが露呈したのです。

これはやはり軽量化を図りすぎた点と、溶接技術が未熟であった点が原因でした。

「特型」や同時期建造の巡洋艦等、多くの軍艦にその爪痕が刻まれてしまいます。

溶接を多用していた船は、酷いものだと【初雪】や【夕霧】が艦首切断、【睦月】や【菊月】が艦橋大破といった被害を受け、非常に脆い構造でこれまで船を建造してきたことがわかったのです。

「初春型」だけでなく、かなりの数の船がまたもやドックの世話になります。

前回の改装はだいたいが船の上のものをどうにかして軽くするためで、工事自体は実は2~3ヶ月で済んでいます(【有明、夕暮】は別)。

ところが今回は外板や甲板の張替え、そして接合方法の変更など、船体構造に関する工事だったため、半年以上の時間がかかってしまいました。

時短+強度アップのための溶接に失敗したため、時間がかかるし強度は落ちるし重くなるリベット打ちも増やさざるを得ず、かなりの労力がつぎ込まれました。

リベット打ちは鋼板を重ねる必要があるため今の鋼板を流用することができません。

また内部構造でも梁などとの接合をリベットに変える必要があるので、ここも手間がかかる部分でした。

「第四艦隊事件」後の改装は、言葉にすれば地味なのですが船の根幹にかかわることばかりです。

そしてようやく、「初春型」はしっかりとした戦力として海上に姿を表します。

しかし強度・復原力ともに兼ね備えた「初春型」に特徴はありませんでした。

どころか基準排水量は1,700tと、なんと「特型」の計画値をオーバーしてしまいます(竣工時の「特型」は1,870tですが、「第四艦隊事件」改装後の「特型」の基準排水量の資料が手元にない)。

速度に関しても33ノット超にまで低下していまい、兵装も弱体化、他国の同時期の駆逐艦にも見劣りし、「初春型」は完全に失敗してしまいました。

つまり1,400tで造ろうと思ったらこれよりもさらに弱い駆逐艦にしかならないということです。

出典:『軍艦雑記帳 上下艦』タミヤ

この後、日本は「ロンドン海軍軍縮条約」が足枷となり、「陽炎型」誕生まで暗いトンネルを進み続けることになるのです。

出典:『軍艦雑記帳 上下艦』タミヤ