| 起工日 | 昭和16年/1941年2月14日 |

| 進水日 | 昭和17年/1942年4月2日 |

| 竣工日 | 昭和18年/1943年2月28日 |

| 退役日 (解体) | 昭和23年/1948年8月1日 |

| 建 造 | 呉海軍工廠 |

| 基準排水量 | 8,164t |

| 全 長 | 192.00m |

| 水線下幅 | 16.60m |

| 最大速度 | 35.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:8,700海里 |

| 馬 力 | 110,000馬力 |

装 備 一 覧

| 昭和18年/1943年(竣工時) |

| 主 砲 | 60口径15.5cm三連装砲 2基6門 |

| 備砲・機銃 | 65口径10cm連装高角砲 4基8門 |

| 25mm三連装機銃 6基18挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 6基 |

| 艦本式ギアード・タービン 4基4軸 | |

| その他 | 水上機 6機 |

紫雲開発失敗と連合艦隊旗艦 帯に短し襷に長し

【大淀】の建造が着々と進む中、【大淀】の存在意義は大きく変わろうとしていました。

【紫雲】 の開発が失敗、断念されてしまうのです。

目指す頂があまりにも高く、不具合や故障が頻発。

その間に日本はついに太平洋戦争に突入し、【紫雲】 の開発に固執する余裕がなくなります。

【大淀】は一気に窮地に立たされます。

その存在は【紫雲】 あってこそのもの、【紫雲】 がない中では、【大淀】が真価を発揮することは到底できません。

潜水艦隊の編成もまた、その【紫雲】 の目と足が頼りだったため、一気に現実味が失われました。

加えて二番艦【仁淀】の建造中止も決定され、【大淀】は想定された運用の相棒も失うことになります。

もし【紫雲】 が誕生していたとしても、潜水艦による漸減作戦そのものが現実的ではなくなり、特に「ガダルカナル島の戦い」から通商破壊がメインとなってきたこと、連合軍の対潜装備が劇的に進化したことから、潜水艦は索敵に加えて自衛力、つまりは非常に慎重な行動をとる必要が出てきました。

そのため【紫雲】 が誕生していたとしても、予想していない戦況に突き進んだ太平洋戦争でどれだけ【大淀】が活躍できたかは不明です。

【大淀】はたちまち使いどころのない軽巡の烙印を押されてしまいます。

なにせ主砲は15.5cm三連装砲2基のみ、魚雷は発射すらできない。

水雷戦隊に組み込んでも戦える火力はあるにはありましたが、水雷戦隊の構想とは外れる上に1隻だけの存在なので、運用の問題が残りました。

幸か不幸か、防空能力のみは軽巡随一のものではありましたが、とても攻撃部隊に組み込める装備ではありません。

【大淀】はその巨体をもって輸送任務につくという、皮肉な運用を任されることになります。

とは言え昭和18年/1943年は多くの巡洋艦は輸送や護衛任務を担っていますから、【大淀】だけがはじき出されたわけではないのですけれども。

しかし、【大淀】の乗員の練度は非常に高いものでした。

それもそのはず、【大淀】の乗員の多くはかつて【比叡】でバリバリ働いていた、規律に訓練と厳しい日々を耐え抜いてきた優秀な人ばかりでした。

戦艦から軽巡、しかも輸送や警備ばかりの任務の中でも黙々とその役割を果たしていきました。

輸送任務が続く中、連合艦隊は12月から1月にかけて本土~トラック島、カビエンへの輸送を行う「戊号輸送作戦」を開始します。

【大淀】はこの作戦では戊三号輸送部隊第二部隊に編成され、12月30日にトラック島を出発、翌々日の昭和19年/1944年1月1日にカビエンへと到着しました。

ちなみに第一部隊は前日の大みそかにカビエンへと到着し輸送を成功させています。

しかし第二部隊は特に大型の【大淀】に搭載されていた大型の火砲などの揚陸に時間がかかってしまい、出発は予定より2時間ほど遅れたといいます。

そんな中で【大淀】の21号対空電探がカビエンへ向かってくる数十の機影を捉えました。

第二部隊は急いで港を離れ、対空戦に備えます。

部隊は【能代】【山雲】と【大淀、秋月】に分かれ、【大淀】は【秋月】と共に自慢の対空砲火を存分に敵機に浴びせました。

その勢いはすさまじく、【大淀】は40分で主砲の残弾が空っぽになってしまい、徹甲弾や演習弾も使って交戦しています。

【秋月】も長10cm連装高角砲が真価を発揮し、【秋月】は被害らしい被害なく、【大淀】も至近弾や機銃掃射はありましたが問題ありませんでした。

一発直撃弾を受けてはいるものの、幸いにもこれは不発だったため大事には至りませんでした。

この戦いの後、【大淀、秋月】は【米バラオ級潜水艦 バラオ】に雷撃されて航行不能となっていた【特設巡洋艦 清澄丸】を曳航するために現地へ向かいました。

この時【清澄丸】は3発も魚雷を受けたのに健在でした。

この支援には護衛として元々随伴していた【夕凪】に加えて、【那珂】【谷風】【第22号掃海艇】も向かっています。

やがて、【大淀】にまたとない機会が突如訪れます。

それは本来、軽巡洋艦には似ても似つかない、まさに驚天動地な大役の任命でした。

それは、連合艦隊旗艦です。

連合艦隊旗艦とは、海軍の作戦の総司令部が存在する艦のことを指し、言わば全艦隊のトップです。

当然トップはトップたる資格や力、威厳等々を持ち合わせているもので、その任は初代連合艦隊旗艦の【防護巡洋艦 松島】を除いて全て戦艦が務めてきました。

当時の連合艦隊旗艦は【武蔵】、誰が見ても文句の一つも出ない、大変立派な戦艦です。

その座をなぜ軽巡洋艦である【大淀】が引き継ぐのでしょうか。

そこには、プライドだけでは戦えない事情があったのです。

戦艦は当然燃費を食います。

特に「大和型」2隻の消費量は破格で、いくら世界最強とはいえ、燃料を自国で調達できない日本ではそうやすやすと運用することができませんでした。

そしていざ運用してみれば、「戦艦」は出撃も稀でトラックとか柱島とかで錨を降ろしっぱなし、出撃しても特に戦うわけでもなく、勝敗にかかわらず後ろで見ているだけ。

これでは「戦艦」の役割を果たさず、ただいたずらに燃料を浪費するだけです。

前線で海戦があった後は司令部は文句を言うだけですし、何のための戦艦なのかわかったものではありません。

加えて戦線はどんどん拡大、太平洋のアジア圏内からインド洋まで広がってしまい、この広さを戦艦が管轄するなんて、あまりにも非現実的でした。

また、戦況の悪化から戦艦も前線に出て攻撃部隊に参加することが提言され、いよいよ戦艦での旗艦運用が厳しくなっていました。

そこで白羽の矢が立ったのが、

・戦闘能力に乏しい

・高速性に富む

・索敵能力が高い

・通信設備が充実

・レーダーがある

・比較的大型

・戦艦よりはるかに燃費がいい

【大淀】でした。

この時は陸上に司令部を置くということも検討されています。

しかし、いくら大型とはいえ今まで戦艦にあったものが軽巡に移設されるのです、改造は結構無茶なものでした。

そのお陰で船体のバランスが崩れ、最大戦速時の転舵の際の傾斜が非常に大きくなってしまいました。

それに司令部はどこに置くかというと、これまでのように艦橋に入れるスペースがないためになんと船の後部にあたる格納庫を改装するということでした。

ただこれもマシなほうで、後部じゃなくて前部の主砲をどかしてそこに司令部などの新しい構造物を置こうという案もありました。

もうこの船じゃ戦わないという割り切りは潔いのかもしれませんが、そうなると遠洋に出ることはできませんから、じゃあ陸上でいいのではと思ってしまいます。

この結果【大淀】の長所とも言えた6機の水上機搭載というメリットもなくなってしまい、完全に司令部があるだけの船になってしまいました。

また、旗艦が軽巡にあることそのものに不満を抱く声も少なくなく、当時の司令長官であった豊田副武大将は「戦死するなら、武蔵か大和のデッキで死にたい。こんな船の上ではいやだ」と吐き捨てています。

まぁ、「海軍乙事件」によって古賀峯一連合艦隊司令長官が死亡し、就任したばかりの豊田大将が初めて司令長官として乗る船が軽巡っていうのは愚痴の一つも吐きたくはなるでしょう。

カタパルトは2式1号10型が撤去されて新たに一般的な呉式2号5型が装備され、【零式水上偵察機】2機が搭載されました。

最初は【瑞雲】を搭載したかったようですが、知っての通り【瑞雲】の配備は遅れたため、航空兵装に関しては完全に特徴がなくなりました。

またこの改装では同時に25mm三連装機銃が12基、単装機銃11基まで機銃が増備されています。

ゴタゴタの末に、【大淀】は3月6日に工事が始まり、5月1日に工事が完了しました。

旗艦となった【大淀】の出番はすぐにやってきました。

翌月の「マリアナ沖海戦」です。

しかし、【大淀】は木更津沖および柱島にて指揮を行っていました。

戦艦だと旗艦にしにくいから【大淀】にしたというのに、マリアナは電波の状況が悪いということから、通信設備が整っている本土のほうが適しているということでした。

しかも本土で通信をするのなら船よりも陸のほうがいいので、日本にいても万全な旗船体勢が整っているとも言い難い状況でした。

結局戦場の後方から旗艦としての役割を果たさず、日本にいながら陸上よりも設備が少ない泊地内で戦う艦隊たちを動かしていたのです。

これでは船に司令部を置く意味がありません。

いろいろ議論がありながらも、結局は【大淀】案の他にもう一つ存在していた、「陸上司令部案」に圧され、たった4ヶ月で、たった1つの作戦のみに従事し、連合艦隊旗艦の座から退きます。

このおかげで【大淀】は、ちょっと対空力のあるだけの大きな軽巡になってしまいました。

| 昭和19年/1944年8月20日時点の主砲・対空兵装 |

| 主 砲 | 65口径15.5cm三連装砲 2基6門 |

| 副砲・備砲 | 65口径10cm連装高角砲 4基8門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 12基36挺 |

| 25mm単装機銃 11基11基 | |

| 電 探 | 21号対空電探 1基 |

| 22号対水上電探 2基 |

出典:[海軍艦艇史]2 巡洋艦 コルベット スループ 著:福井静夫 KKベストセラーズ 1980年

戦闘力の弱い軽巡 奇跡の連続で終戦まで生き延びる

再び単なる軽巡に戻った【大淀】ですが、単なる軽巡としての【大淀】は、はっきり言って貧弱でした。

ですが、【大淀】で光るものはその対空火力と高速性です。

主砲こそ頼りないですが、無数の艦載機から自身を、ひいては艦隊を守るためには【大淀】の兵装は信頼に足るものでした。

「レイテ沖海戦」では壮大な囮作戦を完遂すべく編成された小沢艦隊に所属して戦闘に参加。

最初は艦隊旗艦の予定でしたが、【瑞鶴】最期の戦いになることを覚悟していたことから、最終的には【瑞鶴】旗艦、【大淀】は第三十一戦隊旗艦として出撃しました。

この戦いでは【瑞鶴】だけではなく、出撃したすべての空母が沈没。

更に退避中にも単艦で敵艦隊に攻め入った【初月】を援護するために【伊勢】【日向】らとともに再び南下しましたが見つけることができず、結局奄美大島まで逃げ延びました。

その後しばらくは満足な補給を受けることもままならず点々とフィリピン方面をめぐることになります。

ブルネイに寄港した際、【大和】と合流してようやく砲弾などの補充を受けることができました。

やがて「礼号作戦」に招集され、【大淀】は【霞】【足柄】らとともにこの作戦に挑みます。

「礼号作戦」前、【大淀】はまたも計画当初では想定すらされなかった第二水雷戦隊旗艦に任命されます。

ですが最終的には司令官の木村昌福少将の判断によって旗艦は【霞】が務めることになりました。

12月24日、【大淀】ら挺身部隊はカムラン湾を出撃し、ミンドロ島を目指します。

26日、すなわち砲撃当日まで挺身部隊は発見されずにいたのですが、発見されるとアメリカは急いで出せる機体から次々と離陸、夜間でも空襲が散発的に襲い掛かってきました。

【大淀】はこの作戦で砲撃を行う際に、搭載している水上機から照明弾を投下する重要な役割を持っていたため、空襲を受ける前に急いで2機が発射されています。[1-P172]

この空襲で【清霜】が機関部まで貫通した爆撃を受けて航行不能、後に沈没してしまいます。

【大淀】にも2発の直撃弾があったのですが、どういうわけか信管が付いておらず、つまりは爆発することなく命拾いしています。

命拾いは大げさではなく、2発のうち1発はボイラーに命中する寸前の距離で落下しており、これは例え信管がなかろうとも命中すれば高圧蒸気が一瞬で噴出しますからボイラー室どころか煙突付近まですべてが吹っ飛びかねません。[1-P176]

信管がなかったのは、挺身部隊の奇襲に対して急いで出撃をさせたことから満足な準備ができなかったためとも言われています。

1発は【清霜】同様機関部にまで貫通しており、本当に九死に一生を得ました。

【清霜】が沈没するも目標まであとわずか、艦隊は【清霜】の本格的な救助を後回しとし、ミンドロ島の輸送妨害のための艦砲射撃を実施します。

この作戦の影響は大きくなかったものの、「礼号作戦」は帝国海軍最後の勝利と言われており、輸送船1隻撃沈、多数の敵航空機を撃墜し、また揚陸した物資にも火を放って一定の成果を得ました。

本作戦で【大淀】は機銃を8,000発も発射したと記録されています。[1-P178]

帰り道、【大淀】達はミンドロ島の奇襲の報告を受けてやってきた魚雷艇と一線を交えています。

距離14,000mで先頭の【足柄】は2隻の魚雷艇を発見し、【大淀】達は身構えます。

魚雷艇は小さいですから今から撃っても命中は期待できず、しかし近距離砲撃をもし外すと自分たちの命がありません。

航空機同様、水上艦にとってはかなり鬱陶しい存在です。

そして距離4,000mを切ったところで【大淀】の後ろにいた【榧】が探照灯を照射します。

1隻の魚雷艇が光に照らされて、【大淀】と【足柄】は砲撃を開始。

慌ててこの魚雷艇は逃げ出しますが、もう1隻は光から逃れることができたので突撃し続けました。

そして1本、また1本と魚雷を発射したのですが、これらはいずれも命中することなく、【大淀】達は無傷でこの危機を脱しています(あとで放った1本が何らかの原因で爆発)。

翌年2月には「キスカ島撤退作戦」と並ぶほどの奇跡的な生還を遂げた「北号作戦」にも参加。

敵制空権下を強行突破するというこの命がけの輸送作戦を実施するにあたり、【大淀】は無用の長物となった司令部を物資保管庫に改造。

また【伊勢、日向】も使わなくなった航空機格納庫を燃料の保管場所として作戦にあたりました。

被弾すれば瞬く間に引火する恐れのある超危険な任務なので、【大淀】の保管庫には防弾用の天然ゴムが配備されていました。

半分戻れば御の字のこの作戦で、これまでも豪運ぶりを発揮していた【伊勢、日向】とともに【大淀】はなんと無傷でこの輸送任務を完遂しています。

しかし以後は燃料が底をつき、呉の地で練習艦に格下げとなります。

その後、呉は国内でも最も危険な海域となり、常に空襲の危険と隣り合わせでした。

3月19日、呉上空に突如プロペラ音が鳴り響きました。

【大淀】は当初これは日本の航空機のものだと思ったそうですが、近くにいた【利根】がいきなり対空射撃を開始。

これを受けて【大淀】も慌てて出港、戦闘態勢に移りました。

しかしこの空襲で【大淀】は機関室と缶室に直撃弾を受けてしまい、6つのうち4つの缶が使用不可能となりました。

ほとんど足を奪われてしまった【大淀】はこの地で浮き砲台となる運命となります。

そしてこれから連日日本の一大軍港であった呉はアメリカの重要なターゲットとして空襲に見舞われることになるのです。

この空襲によって【大淀】はやがて着底してしまいますが、それでも生き残った機銃で必死に戦い抜きます。

また、近隣住民も伴って懸命な修復、回復作業が行われました。

それを良しとしないアメリカはさらに軍港に残る艦船に対して空襲を行い、【大淀】の被害はどんどん蓄積されていきます。

そして7月28日の「呉軍港空襲」によってついに【大淀】は艦橋付近の被弾によって浸水横転、大破。

これまでの戦闘で【大淀】は対空火器も故障や破壊によって稼働率が低下していて、この空襲によって【大淀】は戦う術を完全に失ってしまいました。

それからおよそ半月後、日本は敗戦します。

【大淀】は大破こそすれ、その地が浅い呉港内だったため、沈没は免れたのです。

やがて昭和22年/1947年、【大淀】も解体が決定しますが、通常ならその現場で解体されるところを、「1隻ぐらい、故郷で解体してやりたい」という解体業者の思いから、【大淀】は自身を生み出した呉海軍工廠まで曳航され、そこで丁寧に解体されました。

誕生の経緯からは想像もつかない歴史を辿った【大淀】は、最後は軍艦らしく、敗戦の直前まで、その機銃をもって空と戦い続けました。

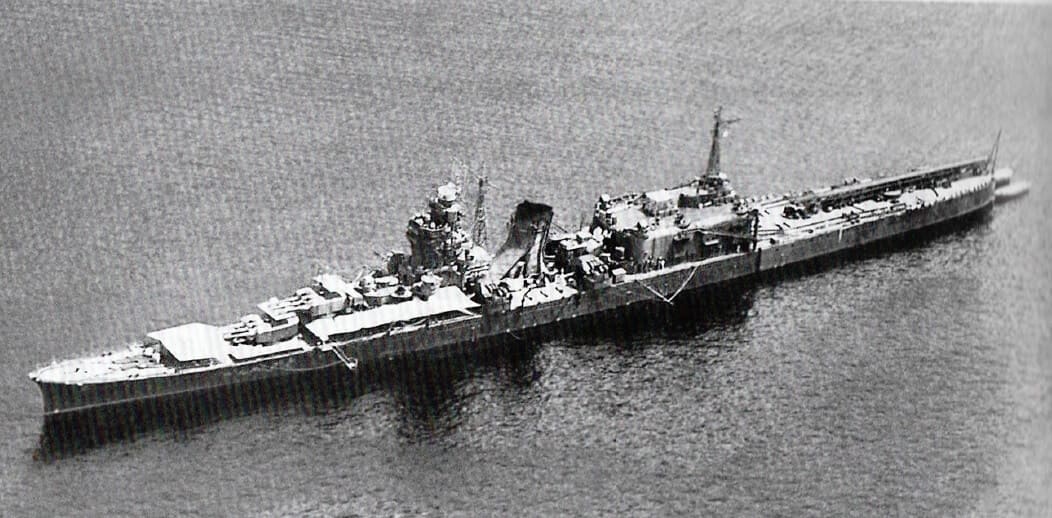

大淀の写真を見る

参考資料(把握しているものに限る)